今年3月28日,日本富士台為慶祝創立60周年,推出《砂之器》SP(特典)。實力派演員東山紀之、現役人氣偶像組合Sexy Zone的中島健人和日本新一代女優土屋太鳳,以及在中國人氣很高的黑木瞳均參演此劇。

記者/張月寒

日本蒲田站附近的一處岔路上,晚上,一家普通平價的酒吧,走進兩名非常面生的男客。他們一名年輕,一名年長,談話似乎很私密的樣子,不喜侍者過多打擾。密談了很久,兩人離開。

第二天清晨4點多,酒吧附近蒲田站調車場,列車質檢員在第七節車廂的車輪下面,發現了一具“發紅的人的屍體”。屍體面部血肉模糊,難以辨認。“看上去似乎用鈍器之類的東西使勁擊打過,眼球都要冒出來了。”鼻子被砸爛,嘴部開裂,花白頭發沾滿血迹。

警方迅速成立搜查本部。但剛開始連死者身份都難以确定,唯一的線索,隻有酒吧侍者偶爾聽到遇害者和那名年輕男子,談話中冒出“卡美達”。這個詞,在日語中既可以是人名也可以是地名。“卡美達”,參與辦案的刑警今西榮太郎,不禁苦苦思索起這個詞……

這樣一個充滿懸疑的開頭,出現在1960年松本清張為《讀賣新聞》連載的小說《砂之器》。書名的寓意是,“沙子做成的碉堡”,寓示原作中階層攀爬者和賀英良,雖然一時間看上去風光無二、正走向自己的人生巅峰,但這繁華碉堡其實是由最脆弱、最不堪一擊的沙子構成。一旦坍塌,他什麼都不剩,而由“砂”建構的碉堡,也必然會坍塌。

這部小說連載後獲得了很大的成功,第二年便出了單行本,并被TBS電視台改編成電視劇。

在上文懸疑的開頭之後,警探今西由“卡美達”這個詞苦苦追索,終于發現東北方言的秘密,繼而鎖定受害者的長居地。通過辛苦煩瑣的過程确定了受害者身份後,今西和年輕同僚吉村弘決定還原受害者案發當天乃至之前幾個月的行為,找到最後的線索——電影院。繼而,一步步鎖定真兇,炙手可熱的新銳作曲家和賀英良浮出水面。他正春風得意,即将代表日本文化界出國通路、回來後迎娶當政大臣的女兒。

就是這麼一個故事。那麼,《砂之器》這麼多年被不斷改編,它的魅力究竟是什麼?

如今想起的早期改編版,無論是在觀衆評價還是影響力上,1974年獲得《電影旬報》年度最佳日本影片的作品,當屬不折不扣的經典。

74版成為經典的一個重要原因,首先是它于原著中,引申出了“宿命”的悲劇寓意。在影片結尾,專為這一主題創作的交響樂演奏,夾雜今西叙述兇手童年悲慘經曆的雙線推進,顯出非常強大的藝術張力。童年秀夫(今後的和賀英良)和父親穿山越嶺的流浪場景、乞讨時遭受的白眼,描繪出他不幸的童年。接下來,鏡頭穿越到現在,和賀英良衣着光鮮地坐在舞台正中,在萬人矚目下演奏。鏡頭語言非常成功地訴說了這種對比,一瞬間,兇手的殺人動機也不言自明。秀夫以為,殺死三木謙一,他的過去就不存在了,就能擺脫自己低賤貧苦的宿命。由此,這一段雙線叙事成為經典,在2004電視劇版、2019電視劇版,均有重複和緻敬。

由于是70年代改編,和原著的60年代并未相距太遠,是以小說中的很多情節或背景設定,都能直接沿用。比如日本在戰争中死去的人較多,幸存者可以通過自述登記戶籍,不需要任何證明;警探今西業餘時間喜歡寫俳句、看報紙,很多調查是通過寫信來完成,諸如此類。包括原著中最重要的在列車窗外抛撒兇衣碎片這一情節,在70年代看過去,仍舊合理、不突兀。那時由于大衆傳播方式還沒這麼發達,是以在鄉下開雜貨店的受害人三木謙一,隻有去關西旅行的時候,才能在一家電影院發現已經成名的和賀英良照片。

74版對後面的人影響很大,“宿命”主題被很多版本沿用,影片中秀夫和父親的朝聖者造型,父子倆流浪的情節,在2004版、2019版中都被重複。

2004版電視劇由于邀請當時人氣組合SMAP裡的中居正廣來飾演主角和賀英良,獲得了很多女性觀衆的追捧。這一版本将原著中60年代的故事設定為當代,在很多地方都做了較大幅度的改動。

秀夫的父親,不再是麻風病患者,而變成了一個放火殺害全村30多人的殺人犯。和賀英良的“宿命”之義,也由“擺脫過去低賤命運”,轉為從父到子的殺人宿命。自此,他的悲劇性更濃。

由于電視劇較長的叙述時間,11集、11個多小時的叙述體量,使得它比電影更能展現每一個角色的豐富性。這一版最出彩的當屬和賀英良的塑造,它将兇手的多面性展示出來,着重刻畫他光鮮外表下,時時懼怕砂之塔崩塌的脆弱。

由于技術的發展,2004版也有了更加完美的畫面。尤其是結尾時,秀夫和女主角在夕陽中,望着代表他過去的朝聖者父子的身影,天空突然放晴,這對父子的影子,在大海邊的沙灘似乎一生一世地走了下去。據電視劇後來的采訪,當天拍攝時本來是陰天,高潮時,天空突然放晴,也無意中促成了這一經典畫面。

每一次改編,最大魅力都在于能融入各個時代的特性。富士電視台2019版的畫面很有現代的特色,一些情節的改編也較為合理,比如将屍體發現地點改為東京澀谷的鬧市區。發現屍體的也不再是質檢員,而是萬聖節當天出來瘋玩的年輕男女。但總體來說,這一版并沒有超越前作的核心魅力。

一個比較不好的改動,是新版将和賀英良孤獨的自我奮鬥之路完全改淡了。在原著和74版、2004版,和賀英良的“身份”,都是自己掙得的。原著中和賀英良抛棄了麻風病父親,離開了準備幫助他的好心警官,也離開了自己的曆史。他利用人口登記,為自己虛構了一對父母。然後,他以父母雙亡的孤兒身份,靠自身的鋼琴才華,才一步一步嶄露頭角。2004版,和賀英良盜用的身份是在洪水中去世的同學,同樣也是靠才華作為自己的第一塊墊腳石。但2019版中,主創卻設定和賀英良直接找到日本鋼琴大師在輕井澤的私宅,并且剛巧在這個時候,大師的獨生子不幸死去,于是将他作為自己親生兒子的“代替品”,直接給了他親子身份。在這種設定下,和賀英良就再也不是赤手空拳闖出來的“孤兒”,而變成可以借助父親人脈、迅速成名的“星二代”。這其實将原著中和賀英良不惜殺人以維持自己好不容易取得的跻身上流社會的動機,全都抹去了。

另一點,是2019版将和賀英良角色“洗白”太狠。原著中和賀英良的自私、虛僞、自戀,在新版中并沒有展現。甚至當秘密情婦成濑梨繪子為他自殺以後,他還内疚和懷念。這就将松本清張苦心孤詣塑造的一個階層攀爬者形象,完全改變了。

最新版沿用很多前作的經典情節,卻并沒有創造更多新意。2019版也強調“宿命”,将和賀英良的哥哥設定為連殺四名幼女的殺人犯,父親最終也因壓力和自衛,殘忍殺死了一個小混混。但是,電視劇卻并沒有交代哥哥連殺四名幼女的動機。劇中的潛台詞似乎在說“殺人犯”的血液流淌在他們父子三人的身體内,但父親在慘案發生前一直是個顧家、勤勉的好父親,隻因壓力而突然殺人,這一情節也很牽強。

“隐藏罪證”,是松本清張的慣用手法。《砂之器》原著中,兇手将行兇時的血衣交給自己的地下情婦,小說中給出的解釋,是因為要燒毀一件衣服太引人注目,是以,情婦選擇将兇衣剪成碎片,專登乘坐一趟列車,讓碎片飄出車窗外。一瞬間很有畫面感。

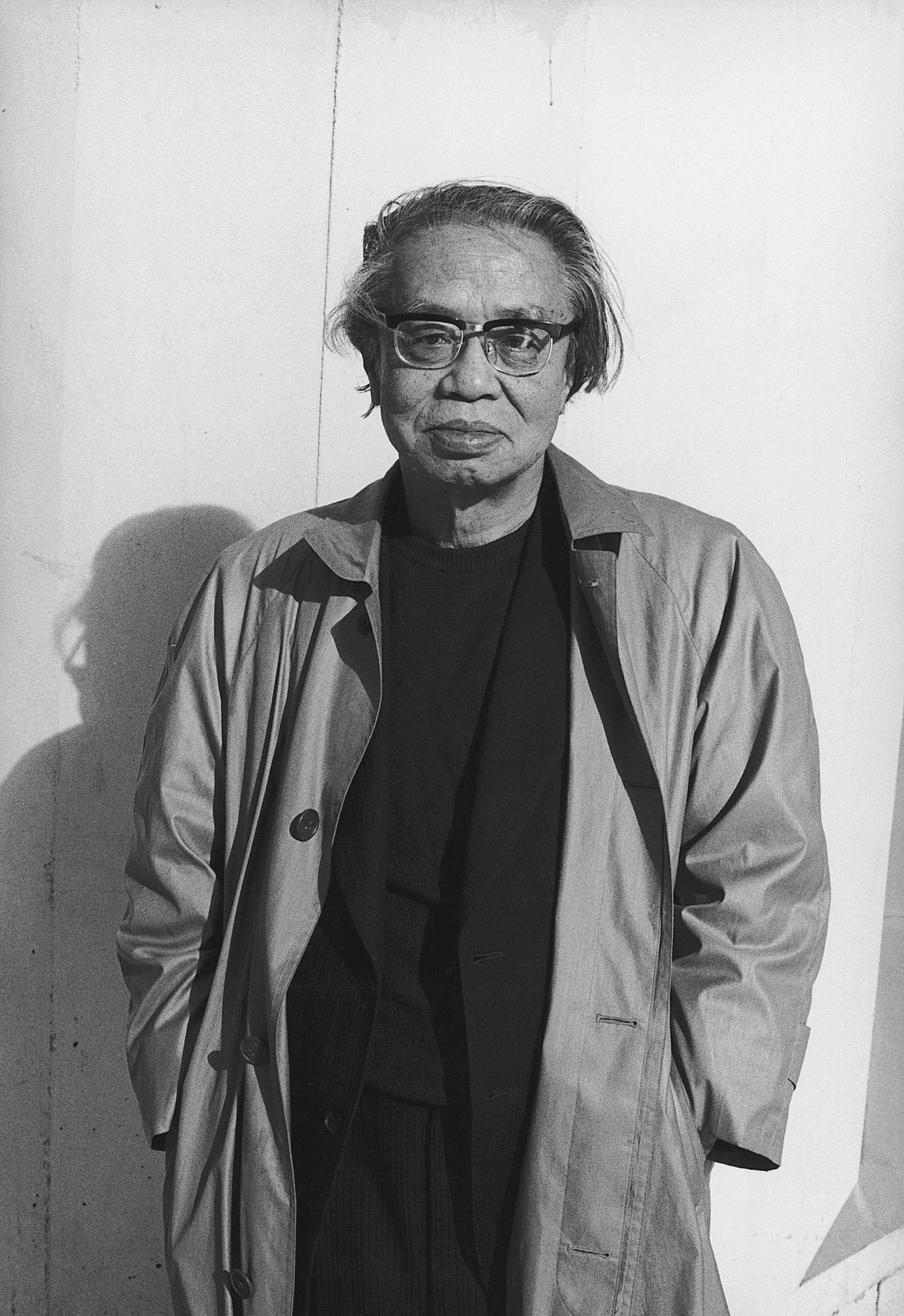

作家松本清張

在最新的2019版中,這一情節仍被原封不動地保留了。雖然鏡頭語言被處理成日式小清新,看上去很美,可是在2019年的今天,火車站、列車上都有攝像頭,這樣的情節合理嗎?

女子抛撒血衣的瞬間,被列車上一名作家看見,寫成随筆,發表在一份報紙上,又這麼巧,被正在查此案的警探看見。這也是照搬原著。但是,且不說2019年紙媒沒落、很多人不看報紙了,2019版也并沒有鋪墊原著中交代的今西喜歡寫俳句這感性的一面。如果有這個鋪墊,那麼一個警探看報紙的文學随筆,也許還合理些。