陝西男子活埋癱瘓母親的新聞,讓筆者的三觀噼裡啪啦地碎了一地。

從古至今,中國都流傳着“養兒防老”的思想,如同家家都有皇位要繼承一般,非要生個兒子,才能将自家的“江山”傳承下去。

可是,養兒真的能防老嗎?

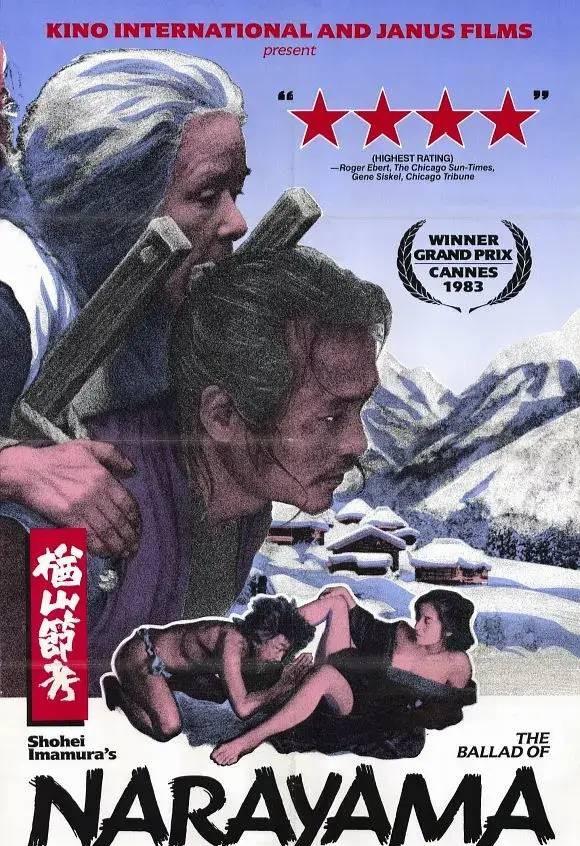

今天要聊的這部經典日本影片——《楢山節考》,會無比殘酷地回答這個問題。

楢山坐落于日本最大的島嶼——本州島,因遍布楢樹而得名。

影片講述的故事,就發生于幕府時代的楢山。

幕府時代的楢山,是一個很原始的農業社會。村民們聚居在山中一片窄小的平原上,世代以耕種為生。

因為男女比例極不平衡、生産力低下,楢山村的家庭裡,通常隻有大兒子才能娶妻生子。

而且,為了緩解年輕人的生存壓力,盡可能地使貧瘠的村子能夠繁衍生息,楢山村還有一個極為恐怖的信條:村裡的老人隻要活到七十歲,就必須在家人的陪同下,到山上拜(zi)神(sha)。

為了全方位地展示楢山的落後與苦難,影片并沒有完全聚焦于某一主人公。而是借三個家庭的悲劇,展現了楢山上的貧苦和人性、死亡與新生。

由此,讓觀衆見證了一場生存與文明的博弈。

木墩家的阿玲婆六十九歲了,一家祖孫三代生活在一起。幾十年前,丈夫因故失蹤,留下她和兩個兒子。

大兒子辰平雖溫和踏實,但妻子因病去世,他成了鳏夫。

二兒子利平長得賊眉鼠眼,身上總散發着奇怪的臭味,腦子也有些癡傻,是以經常被村子裡的人欺負。

勤勞善良的阿玲婆雖然到了上山拜神的年紀,但她身體倍兒棒,牙口也很好。

可她卻也是以,經常被大孫子袈裟吉嘲笑。

原來,上了年紀還牙口齊全的人,在村子裡是要受人輕視的。

而且袈裟吉正是情窦初開的年紀,且有了心上人阿松,如果奶奶不死,他便無法與阿松生育。

阿玲婆知道自己就要上山拜神了,但她的兒孫,卻還是讓她放心不下。

喪妻的辰平才45歲,她不忍心兒子孤獨終老,于是到處打聽,想為辰平張羅一樁婚事。

這時,一個叫鹽屋的人牙子找到阿玲婆,說隔壁村有個寡婦,待她丈夫百日喪期一過,就可以嫁到這邊來。

袈裟吉與阿松情投意合卻無權生育,便對奶奶心生怨怼,經常編唱一些歌謠,說奶奶有三十三顆牙齒,意思就是罵奶奶老不死。

這讓辰平很是傷心和失望。

阿玲婆也很是苦惱,便拿着石頭試圖把自己的牙齒磕掉,一開始沒下得去手。

但是在新媳婦阿玉上門的那一天,她一狠心,用磨盤把自己的牙齒磕掉了。

不過,即使奶奶磕掉了自己的牙齒,主動讓兒子背她上山,大松子袈裟吉也無法和阿松展開幸福的新生活。

因為阿松所在的雨屋家,是臭名昭著的小偷家族,就連阿松自己也是小偷。

她與袈裟吉戀愛,一邊要袈裟吉幫她采摘蕨菜,一邊趁機偷木墩家的食物,并多次被發現。

沒過多久,村民們就查抄了他們家。令大家意外的是,平時無所事事、遊手好閑的雨屋家竟憑着偷竊,擁有大量食物。

這惹怒了村民,于是,在一個深夜,雨屋家全家人被村民們捆進麻袋,十多口人被生生活埋。

除了大兒子和大孫子,阿玲婆還擔心利平。

利平三十多歲了卻仍然是個老處男,他無處發洩,一度對鄰居家的小白狗下手,真真是“哔了狗了”。

在又一次被歧視,連和狗狗之間的性生活都失去之後,利平便怒氣沖沖地去禍害莊稼,甚至還要殺死珍貴的家畜——家裡唯一的一匹馬。

辰平看不下去了,于是找阿玉商量,想讓阿玉陪侍利平一夜。

阿玲婆不忍,便找到與自己年紀差不多大的阿金婆,希望失去嗅覺的阿金婆幫幫自己,為利平開開葷。

阿金婆答應了,阿玉這才得以幸免。

其實,除了嫂子和阿金婆,利平還對鄰居新屋家的女主人産生過性幻想。

利平到新屋家非禮狗狗的那一夜,得知這家的男主人即将去世。

臨終前,男主人說父親因故殺人,使自己家受到了詛咒,希望妻子阿枝在自己死後,輪流陪侍村子裡每個未婚男人,借此來贖罪。

利平本以為男主人的這個遺願,會滿足他長久以來對女人的渴望。

可是阿枝在陪侍村子裡的未婚男人之時,故意跳過了渾身發臭、令人厭棄的利平,這令利平傷心欲絕。

于是,阿玲婆才找阿金婆,懇求她為利平開葷。

後來,有人說看到了阿玲婆失蹤多年的丈夫,阿玲婆趕忙去看,卻看到了兒子辰平。

辰平借機向阿玲婆坦白,多年之前,因為父親不願意送奶奶上山拜神,急于結婚的他很氣憤,便殺了父親。

如今,到了他該送母親上山的年紀,他終于能體會到父親當初的痛苦。

最後,阿玲婆還是在辰平的陪伴下,上了楢山。山中遍地的白骨和盤旋的烏鴉,讓人發顫。

可是天空毫無征兆地飄起了雪花,按照習俗,上山拜神之日下雪,是幸運的。

雪中的阿玲婆跪坐在地上,本就瘦小的她身披落雪,面容溫和肅穆,像極了那傳說中的楢山神明。

楢山村就像一個展現人類原始欲望的舞台,在這裡,人的舉動與動物的行為并無差異。

用現代的眼光,去批判那個生産力低下的時代,是蒼白無力且毫無意義的。

沒有過多的老人,仍然饑不擇食的村莊,絕對承擔不起對年邁非勞動力的養育責任。否則,就會墜入馬爾薩斯陷阱。

人口增長是按照幾何級數增長的,而生存資源僅僅是按照算術級數增長的,多增加的人口總是要以某種方式被消滅掉,人口不能超出相應的農業發展水準。

這個理論就被人稱為“馬爾薩斯陷阱”。

但是,反觀生産力高度發達的當下,陝西男子活埋高齡母親一事、英國面對新冠疫情采取的“群體免疫”政策,荒唐的事件還在或大或小地發生着。

年老的母親卧病在床,失去自理能力,男子就将母親送往廢棄的墓穴,企圖将母親活埋,以減輕生活負擔。

面對新冠疫情,英國政府不作為之外的選擇,就是亂作為。采取“全體免疫”這樣荒唐的政策,像極了原始社會面對疫情時,束手無策地聽天由命。

這些事情都不禁讓人反思:現代文明和原始社會相比,究竟文明在哪裡?

筆者不是在否定社會的進步和文明的發展,而是在懷揣一個美好的願景:文明,不要建立在對底層公民的剝削之上。

希望有一天,奉行“弱肉強食”的社會達爾文主義會被消滅。

整個社會可以真的做到《禮運大同篇》中所講的那樣:“老有所終,壯有所用,幼有所長,矜寡孤獨廢疾者皆有所養。”

我的心願,是世界和平。

特約作者|彎月