半島全媒體記者 黃靖斐

“去年一部3.3分的《喜寶》,讓人懷疑自己沒看過亦舒。今年,一部5.8分的《第一爐香》,讓人懷疑沒看過張愛玲。”在一輪輪“土味情話”的營銷中上映的《第一爐香》,票房口碑雙撲街,5天票房不足3000萬,卻靠着網友各種吐槽“出圈”,10月26日,一條“第一爐香問題出在哪裡”的微網誌話題又一次将導演許鞍華的新片送上熱搜。張愛玲的原著堪稱“國民級”IP,導演、編劇、攝影、配樂、主演俱是業内“大咖”,問題究竟出在哪兒?

主題偏離

把蒼涼人性簡化成“疼痛愛情”

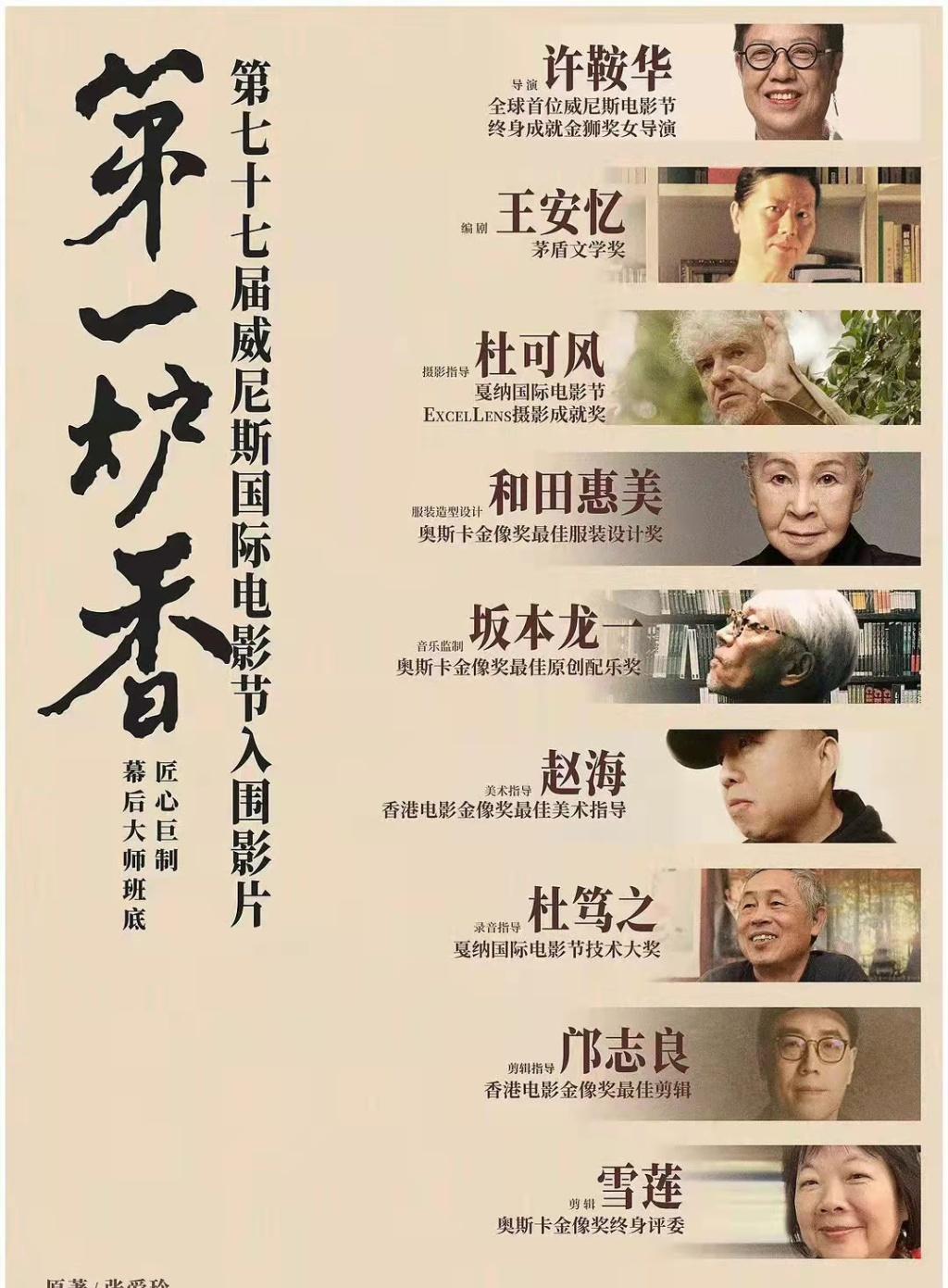

“請您尋出家傳的黴綠斑斓的銅香爐,點上一爐沉香屑,聽我說一支戰前香港的故事。”電影版《第一爐香》改編自《沉香屑·第一爐香》,由香港最富盛名的女性導演許鞍華執導,當代知名作家王安憶編劇,獲獎無數的金牌攝影師杜可風攝影,日本殿堂級音樂大師坂本龍一配樂,這樣的“頂級配置”備受書迷和影迷的期待,文藝圈也早就沸騰。

很多人說演員 《第一爐香》是敗再電影版不尊重原著嗎?相反,導演和編劇非常尊重原著,雖然把很多原著中的經典情節和台詞都逐一呈現,但“味道”卻完全不對了。

《沉香屑·第一爐香》講的是一個衣香鬓影之下透出徹骨寒冷的故事,講述葛薇龍面對物欲與情欲,清醒地堕落、沉淪,卻難以自控,猶如上了命運的賭桌,看似每一把都赢了,但實際卻是輸個精光。這樣的主題其實放在當下都具有很強的現實感,能讓觀衆共情。但電影第一幕在葛薇龍走上姑媽山上的别墅時,就開始偏離了。它把一個關于蒼涼人性的故事,簡化成“疼痛”的愛,講的是“愛而不得的痛苦”,把主題簡單弱智化。事實上,葛薇龍與喬琪喬的愛情并非小說的主題,它隻不過是葛薇龍堕落的催化劑。

當然電影版的改變可以脫離原著,但原著主題相對複雜,加上表達“人性幽微”的故事,就邏輯合理、貼合,雖而改編後與原著核心南轅北轍的主題,再配這樣的故事就特别突兀特别尬,更别說一般愛情戲的沖突和爽感了。

僅憑幾句土味情話,葛薇龍莫名其妙就愛上了喬琪喬,摟着彭于晏表白“娶我吧,愛我吧”更讓人懵圈;影片用了半個多小時畫蛇添足地把葛薇龍與喬琪喬婚姻的瑣碎和不堪抖露,成了事無巨細的“八點檔”劇情;最後的劇情,兩人過年時一起逛街碰到英國大兵買女人,葛薇龍說:“我跟她們有什麼分别?她們是不得已,我是自願的。”新年的煙花升起、炸開,本來很“符合原著”,但偏偏又很瓊瑤地加上一段對着窗外喊“我愛你”的劇情,讓觀衆立馬“破防”了。

《第一爐香》有它的豔麗,每一個鏡頭都很有質感,但音樂坂本龍一、攝影杜可風、服裝和田惠美等業内高手給電影披上的外衣再華美,都掩蓋不了影片人物單薄,故事空洞的核心。文藝又務實的許鞍華可以拍《天水圍的日與夜》《桃姐》《明月幾時有》《黃金時代》,即便有很多不完美依然把《傾城時代》和《半生緣》呈現出不同的味道,但卻駕馭不了《第一爐香》。隻有李安,才能把張愛玲的小說

演員不貼

祥子和虎妞的“第一爐鋼”

“《駱駝祥子》之《第一爐鋼》,彭于晏演祥子,馬思純演虎妞,選角合适,男演員和女演員都很健壯”,“今天的快樂是《第一爐鋼》給的”,“倒香槟的時候彭于晏确實很像海底撈的服務員”,“姑媽和侄女同框的鏡頭太慘烈了,馬思純膀大腰圓虎背熊腰,彭于晏像幹苦力的挖煤勞工”“感覺他倆不在調情,而是彭于晏在跟馬思純說私教安排計劃”……《第一爐香》的演員是引發吐槽最多的,彭于晏和馬思純,一個在演《我在墾丁天氣晴》,一個回歸《左耳》,就沒有一個人在香港。

《第一爐香》在選角方面獲得了諸多争議,這些以負面為主的聲音,幾乎已經壓過了市場和大衆對影片内容的關注。最初官宣演員陣容時,馬思純飾演葛薇龍,彭于晏飾演喬琪喬,被大部分張迷诟病不符合。對于演員來說,不是美醜胖瘦的問題,而是他們和原著形神完全“不貼”。影片中周吉婕說到“喬琪喬這樣的混血男孩,再好也帶點陰沉,還帶點丫頭氣”時,露出健碩的肱二頭肌、笑得比墾丁八月的陽光還明媚的彭于晏就進來了,而且把調情演得太過油膩。

原著中,葛薇龍身材嬌小有着“小粉撲子臉”,電影裡馬思純的“形不似”進一步放大,大師和田惠美的設計風格并不太香港,更重要的是不适合馬思純的外形。整部電影仿佛花了很多錢,但又仿佛沒花錢。

一方面劇本對葛薇龍的刻畫偏離小說,葛薇龍成了徹頭徹尾的戀愛腦、傻白甜,竟然說出了“愛得卑微”這樣的台詞。另一方面馬思純對角色的把握出現偏差,她在《第一爐香》的表演,一臉無辜、倔強又憂傷,更像是《七月與安生》《大約在冬季》的混搭。

俞飛鴻的姑媽,雖然夠美,但并不是屬于“梁太太”的風情,隻有範偉飾演的司徒協演得最為精準,雖然外形上并不符合原著中的“幹瘦”,但戲骨的神演技卻把這一角色拿捏得恰到好處,在他面前,馬思純生澀與用力更加一覽無餘。

土味營銷

票房口碑進一步崩塌

“10月22日,給愛而不得一個紀念日”“有一些很單純的感情,始終純粹”,“盡一切,愛一人”,“愛有所求,卻不問答案”,“他在跟别人約會,他看起來很幸福,可是給他幸福的卻不是我”,“不聯系不是難事,不想念才是”“這個秋天,有海浪,有微風,唯獨沒有你”“愛是無痛又痛徹心扉的痛楚””……在短視訊平台打開《第一爐香》官方賬号,“郭敬明”味道的青春文學風格物料引來更多書迷和影迷的吐槽:一看就是集體沒讀過張愛玲,估計許鞍華知道了也不答應。

讓很多觀衆錯愕的是,“土味情話”“愛情雞湯文”“疼痛文學風”等,這些與張愛玲風格相去甚遠的文風,竟然是電影《第一爐香》營銷的主打風格。影片的下沉式“情感”宣發政策并沒有為口碑和票房加分,帶來的反而是更多的負面和傷害。

《第一爐香》在營銷宣發方面遇到的争議,與《地球最後的夜晚》有着極大的相似之處。《地球最後的夜晚》打出了“一吻跨年”的浪漫口号,為這部畢贛個人風格十足的文藝片吸引來了不小的下沉市場觀衆群體,而“看不懂”的“錯位”觀衆為影片的口碑潑了盆冷水。

無論是原著作者張愛玲,還是導演許鞍華,都很清晰地為這部影片的宣發定了調:這是一部文藝氣質突出的小衆圈層電影,在閱聽人上第更偏向于影迷和書迷群體,内容本身就與普通大衆之間存在着一層隔閡。而影片的“下沉式”土味風營銷直接拉低了它的品位,在票房不佳的表現上,導緻口碑進一步拉垮崩塌,宣傳不能駕馭電影命運,而應該尊重影片内容本身。