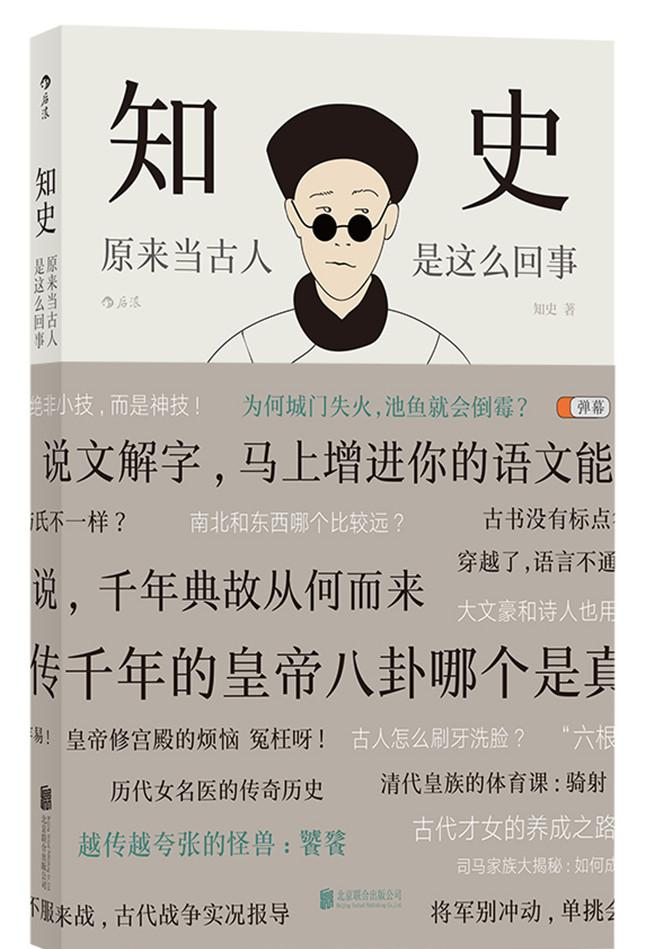

《知史》知史著

北京聯合出版公司出版

課本上的宏大曆史一本正經,但往往也索然無味。曆史并不隻關乎王侯将相、治亂興衰。本書分皇帝八卦、千年典故、美女養成、說文解字、戰争實況、穿越指南六個部分,講述了一個個鮮活的故事。了解曆史才會發現,我們在一條文化之鍊上生生不息。

滿漢全席不是給皇帝吃的

滿漢全席可謂家喻戶曉。上世紀70年代香港國賓酒樓受日本電視台委托,以當時十萬港元的天價,制作了一桌共108道菜的滿漢全席,是當代極少數重制滿漢全席的嘗試。菜式極為豐盛,前後吃了兩天兩夜。不過即便如此也隻能做出當年滿漢全席的一部分,真正的滿漢全席極為奢華。

現在一般認為,滿漢全席起源于康熙年間一次盛大的宴會——千叟宴。在此之前宮廷食物分為滿席、漢席,分别指滿族菜以及漢族菜,卻甚少會将兩者合并。不過康熙皇帝為了促進滿漢融合,在他60歲那年大擺宴席,宴請漢、滿兩族的65歲以上老人,設三天六宴。這次宴席将滿、漢兩派的菜式同桌呈現。不但有滿族的燒、煮類菜式,同時也加入了山東菜、江浙菜,故此“千叟宴”一直被認為是滿漢全席的始祖。

不過如此盛大的宴席,到底吃了些什麼呢?其實并沒有像我們想象當中那麼奢華,根據《康熙朝實錄》當中的記載,千叟宴當中的菜品主要分為小食、面食、前菜、禦菜、湯菜、燒烤、火鍋。其中最主要的就是禦菜類,試列舉部分禦菜:沙舟踏翠、琵琶大蝦、龍鳳柔情、響油鳝糊、肉丁黃瓜醬、龍舟鳜魚、滑溜貝球、醬焖鹌鹑、蚝油牛柳、川汁鴨掌……

其實當中的菜肴都不是一些山珍海味,反倒是一些常見的材料如雞、鴨、魚,等等。雖然千叟宴将滿、漢兩族的菜式同時呈現,但這和我們想象中的滿漢全席實在是相差甚遠。

那麼是誰推動了滿漢全席的發展呢?講來可笑,大家都認為十分奢華的滿漢全席,真的不是皇帝所推動的,反倒是官員們為了互相巴結而研究出來的宴席。乾隆一生多次南巡,每次都會帶上不少的官員随行。皇帝的膳食自然每天由禦廚負責,那麼随行的進階官員的膳食怎麼辦呢?當時不少的地方官員為了讨好上層官員,于是挖空心思烹制奢華盛宴。清人李鬥所撰寫的《揚州畫舫錄》就記錄了當時乾隆帝南巡揚州停留天甯寺時,地方官為皇帝随行官員準備的招待宴食:

第一分頭号五簋碗十件:燕窩雞絲湯、海參彙豬筋、鮮蛏蘿蔔絲羹、海帶豬肚絲羹、鮑魚彙珍珠菜、淡菜蝦子湯、魚翅螃蟹羹、蘑菇煨雞、辘轳錘、魚肚煨火腿、鲨魚皮雞汁羹、血粉湯、一品級湯飯碗;

第二分二号五簋碗十件:鲫魚舌彙熊掌、米糟猩唇豬腦、假豹胎、蒸駝峰、梨片伴蒸果子狸、蒸鹿尾、野雞片湯、風豬片子、風羊片子、兔脯、奶房簽、一品級湯飯碗;

第三分細白羹碗十件:豬肚假江瑤鴨舌羹、雞筍粥、豬腦羹、芙蓉蛋、鵝肫掌羹、糟蒸鲥魚、假班魚肝、西施乳、文思豆腐羹、甲魚肉片子湯、繭兒羹、一品級湯飯碗;

第四分毛血盤二十件:貜炙哈爾巴小豬子、油炸豬羊肉、挂爐走油雞鵝鴨、鴿臛、豬雜什、羊雜什、燎毛豬羊肉、白煮豬羊肉、白蒸小豬子小羊子雞鴨鵝、白面饽饽卷子、十錦火燒、梅花包子;

第五分洋碟二十件,熱吃勸酒二十味,小菜碟二十件,枯果十徹桌,鮮果十徹桌,所謂“滿漢席”也。

大家一直以為滿漢全席就是皇家的禦宴,其實真相并非如此

這種宴席可謂當時官場中最奢華的宴席,用了不少名貴食材,如魚翅、海參、熊掌、駝峰等,烹調手法上彙集了滿、漢菜式的特點。這桌“滿漢席”既有宮廷菜肴之特色,又有地方風味之精華。乾隆多次南巡,這些為了招待京官的宴席漸漸就在江南官場傳播開了。之後在官場中,不少宴席都仿照這個菜單,會有略減,但都稱作“滿漢席”。清代美食家袁枚在乾隆五十七年(1792年)出版的《随園食單》一書中就有着這樣的描述:“今官場之菜,名号有‘十六碟、八簋、四點心’之稱;有‘滿、漢席’之稱……種種俗名,皆惡廚陋習,隻可用之于新親上門、上司入境,以此敷衍。”足見到了乾隆晚年,這種飲食風氣已經遍布官場,是官場A錢的一個側面反映。

而滿漢全席真正的聲名大噪就要到辛亥革命之後。清王朝的覆滅使得服務紫禁城的人頓時失去生計,不少本來服務于内膳房的禦廚需要出外謀生,北京、天津、南京、上海的大飯店看準時機,大量招聘這些前禦廚。這些飯店為了招攬生意,就讓他們盡力做宮廷膳食。為賣弄噱頭,不少飯莊将宮廷中的菜式作為招牌菜,并為其冠以“滿漢全席”之名。

或許大家一直以為滿漢全席就是皇家的禦宴,其實真相并非如此。可以說滿漢全席就是在官場腐敗風氣以及商家逐利的情況下誕生的“名宴”。乃至經過商家不停的宣傳,我們還真的以為極緻奢華的滿漢全席就是皇家禦宴。

看皇帝出門多威風

做皇帝真的是很幸福的一件事,在生活中很多方面都有人代勞。就以出門為例,皇帝其實不用走太多路。大家經常看電視劇都會留意到,皇帝出門前隻要喊一聲“備轎”,馬上就有八名大漢擡着轎子在宮門前等着。不過身為皇帝,怎麼會隻有轎子一種代步工具呢?算一算,古代為皇帝設計的代步工具真的有很多。

現代人的代步工具通常就是車輛,古代也有車。相傳是夏朝的奚仲發明了車,如《墨子》有載“奚仲作車”,《管子》記載得更詳細:“奚仲之為車器也,方、圓、曲、直,皆中規矩鈎繩,故機旋相得,用之牢利,成器堅固。”不過這個說法并不妥當,像車這種複雜的機械,很難由一個人發明出來。但相信這位奚仲應該對車做過一些很重要的改革,才會留名于史冊。而現在所知的最早的車,是通過考古在殷墟遺址中發現的。1935年,殷墟王陵遺址中發現六個車馬坑,當中出土了不少車馬器。從中可以讓我們一窺原始車輛的造型。

唐朝畫家閻立本的《步辇圖》

最早的車稱作辀,由馬拉動。其構造十分簡單,就是一個可以站立的箱子,在左右兩側加上輪子,兩匹駿馬通過一根固定在車廂前方的T字形木頭拉動車輛,千百年來形制類似。後來為了遮太陽給車廂加上了圓蓋,并加以配飾,那就是古代馬車的主要形制了。古代的馬車與現在的車子很不一樣,隻有兩個輪子。因為中國古代一直沒有發明出控制前輪轉向的裝置,要是車子有四個輪子,轉向将會極為困難。但由于隻有兩輪,馬車不能做太大,要不然就很容易失去平衡。這樣一來使用者多數要在車上站着,要是路程稍遠也挺辛苦。少數設有座位的大型馬車,駕駛起來又很困難。《宋史·輿服志》:“轅木上束兩橫竿,在前者名曰鳳轅,馬負之以行;次曰推轅,班直推之以助馬力。橫于轅後者名曰壓轅,以人壓于後,欲取其平。”前面要馬來拉動,後面又要找人壓在橫杆上以保持平衡,實在有點麻煩。不過話雖如此,馬車比起走路确實要快很多。是以在古代,馬車一直是帝王的主要代步工具,在重要的場合,像是祭祀、迎接凱旋軍隊、出巡、發喪皆用馬車代步。

馬車坐起來确實不太友善,于是出現了另外一種叫作“鹿車”的乘具。這種鹿車并不是由鹿來拉動,而是由人力來拉動。它還有一個更常見的名字叫作“辇車”,“辇”字上面是兩個“夫”,就是象征着由人拉動。辇車最初的形式和馬車無異,皆是兩輪車,隻是前面由人力拉動。這樣比馬車更加容易控制方向,在宮廷中使用比馬車靈活,是以辇車就漸漸成為皇帝們在宮廷中的代步工具。《呂氏春秋》中所謂的“出則以車,入則以辇”,說的就是在宮廷之内皇帝、達官貴人都是用辇車代步。

皇帝們對于辇車有莫名的喜好,很可能是覺得這樣可以更威風地展示自己的身份。在漢代時,皇帝将辇車上的輪子去掉,直接找四個人前後擡着走,稱作“步輿”。這種設計已經十分接近轎子了,當時的皇帝妃嫔十分喜歡這種設計,在宮殿中利用步輿代步漸漸成為慣例。步輿的發展越來越多元化,在冬天的時候,就會像轎子一樣加上圍闆和頂蓋。夏天的時候沒有圍闆頂蓋,但會有侍女在旁扇涼。唐代的時候,皇帝們都很喜歡這種代步工具,并設計出不同功能和速度的辇。有兩人擡的辇,是為了随時起行;四人擡的辇則是為了穿梭皇宮;六人擡的則是皇帝們最喜歡的,既穩又快。唐朝畫家閻立本有一幅《步辇圖》,就是描繪着唐太宗在六人擡的辇上接見使者祿東贊。此外還有八人擡、12人擡、20人擡的辇。到宋太祖時,甚至建造了一個需要64個人來擡的辇,可謂曆代之最。

最後來到清代,皇帝們總結了前代代步工具的形式,制定了“五辂、二辇、三輿”。五辂指馬車,分為玉辂、金辂、象辂、木辂、革辂,前兩者用大象來拉動,後三者則由不同數目的馬拉動。主要作用是用來參加不同等級的典禮。二辇,分别是玉辇和金辇,玉辇用36人擡;金辇用28人擡。皇帝出發前往祭祀時,往往隻會将馬車駛往宮門,然後根據不同的祭祀對象換上玉辇或者金辇,最後一段路則由自己走,逐級遞減以顯示對神明的尊重。最後則是三輿。禮輿,用16人擡,是專門擡皇帝上朝、春季親耕時用的;步輿、輕步輿都是用16人擡,其作用都是在宮中穿梭。唯獨皇帝臨幸後宮時會使用步輿,其他時間都是用輕步輿。

其實翻開《清史稿·輿服志一》的時候,會發現古人十分重視不同的代步工具,特别是皇帝,出門就肯定有專屬的代步工具。古人隻能遠觀皇帝出巡的車隊,久而久之,就有人用“駕”一詞來指代皇上,例如大家常聽到的“護駕”,當中的“駕”就是用以指代君王的。

甚至從明代開始,皇帝之死就開始用“駕崩”來借代。《禮記·曲禮下》上已經寫了︰“天子死曰‘崩’,諸侯曰‘薨’,大夫曰‘卒’,士曰‘不祿’,庶人曰‘死’。”本來天子之死就是“崩”,為何還要加上“駕”來指代皇帝這麼多此一舉呢?看來就是因為皇帝天天出門都不用走路,這一點實在是深入民心了吧。