徐渭

"景口"是今天江蘇省鎮江市的古稱。"景口三山"是指位于鎮江的三座山:金山、礁山、北姑山。三座山是三條腿的,位于長江和運河的十字路口。與許多名山相比,這三座山都高不了:金山高約42米,北姑山高約52米,最高的礁山隻有70.7米左右。但這樣看似平淡無奇的本土景觀,随着明代旅遊文化的興起,"景口三山"成為了一個令人向往的名勝古迹,也成為個人進入"仙山"的通道。

在明代中後期,無論是版畫還是卷軸畫,"景口三山"圖像開始大幅增加,逐漸形成經典風格,這些圖像呈現出不同的文化内涵。本文從景口三山地圖中的一些視覺圖像開始,重點介紹其對仙山的文化内涵。

作為一個名勝古迹,"景口三山"及其版畫很受歡迎

鎮江是一個山地,金山、礁山、北姑山三山都是從許多山中抽取出來的所謂"景口三山"是經過發展的曆史降水。随着名氣的逐漸增加,這三座山逐漸成為人們向往的名勝古迹。

在早期的鎮江地方編年史中,沒有"景口三山"的概念,這三山與大蒜山、黃河山、昭音山等許多地方山混合排列,甚至元代方志也列出了鎮江山水,甚至金山、北姑山都沒有出現。金山、焦山、北姑山三山相通,并成為"景口三山"這一固定概念,直到明朝末期才出現。最早提出"景口三山"概念的是明代張來(紅吉人與人之間)系列,顧青(弘濟醜金石)修訂的《景口三山志》十卷。其現存最早的版畫是正德七年(1512年),名金山、膠山、北古山和曆史演化,并彙集了三山的詩意。《景口三山志》不僅首次提出"景口三山"作為固定概念,而且根據方志的主旨,在第一版中将三座山合二為一的畫面。

1512年,《景口三山志》的編輯突出了"景口三山"的獨立性,反映了明代中後期"景口三山"地方意識和文化意識的提升。明朝以前,"景口三山"的形象很少被畫出來,而在明代中後期,"景口三山"的形象大量增加,逐漸形成了堅實的古典風格。這也與"景口三山"此時成為名勝古迹有關。

張偉(1597-1679)在"京口三山"觀看龍舟賽:

金山人蜂擁而至,隔江相望,螞蟻依附于蜜蜂屯,傻乎乎地想動。傍晚,海峽兩岸沸騰在一起。

這次觀賞發生在1642年的端午節上,張偉觀看的比賽不是在金山,而應該是站在長江北岸的古州,龍舟賽,金山人和金山人一起,都是觀賞的對象。在《金山賽跑》一文中,張偉認為瓜州的龍舟是最好的,金山在"看龍舟"中獲勝,即前來觀看的人的數量和動量。雖然這種遊客如織造活動正在節日期間舉行,但以金山為代表的"景口三山"作為名勝古迹,确實吸引了各路人和市民前來。三座山隻有幾十米高,但并不妨礙它們成為名勝古迹。正如Younger在他之前的《Heine Wonders》一書中所解釋的那樣:

"山不高,他山也不奇怪。水不深,什麼水也不例外。第一隻耳朵不熟悉,眼睛不習慣,公衆也不急需贊美,最終為寂靜的沙漠山,沒有贊美。不敢把它和你自己的意圖混為一談。"[5]

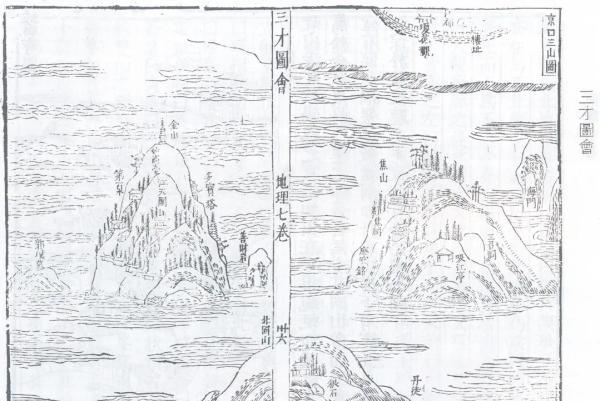

随着明代旅遊文化的推廣和相關刊物的傳播,"景口三山"的美譽與其視覺形象一起,得到了廣泛的傳播。在"景口三山"概念提出近一個世紀後,1512年,王琦(1529-1612)在《三才》中編纂并出版了《三人才》三十七年(1609年)的印刷品《景口三山》(圖1)。同年或之後出版的《海洋奇觀》(序言寫于1609年),還有《景口三山》(圖二)。兩種模式非常相似,幾乎唯一的差別是漂浮在長江上的船隻數量。

圖1 《三人才圖》京口三山社會地圖"

圖二《海奇物語,京口三山地圖》

這兩本書中的"景口三山地圖",在以往地方編年史的基礎上,進一步融合,保留了标有文字的人文景觀的細節。與實際情況相比,該書版畫考慮到了布局的局限性,三山之間的距離被壓縮得更近,但整體上仍以谷山為中心,金山在其西北部,焦山在其東北部。

《海洋奇觀》和《三才》的出版,傳播和影響很大。《海洋奇觀》由書商楊爾岑編纂(約17世紀上半葉),于1609年出版,以印刷插圖為主,以文字為輔,彙集了當時最著名的名勝古迹,其出版正趕上明代旅遊和旅遊記錄的火爆崛起階段。《海洋奇觀》以時代流行為主題,加上精巧的印刷插圖,吸引了大衆的目光,作為最早開始的路線圖和毛澤東的旅行書,相當于當時的旅行指南,出版後非常流行,是當時非常有影響力的書。《三才》是明代的百科全書,書的性質,在當時又獲得了很大的了解和影響。随着這兩幅版畫在明代中後期的出版和傳播,對于當時喜歡穿越山水的文人和廣大市民來說,應該是一個更受歡迎和熟悉的視覺形象。

到了晚上結束,《景口三山》的版面發生了變化,但仍在出版和傳播。《世界名山概覽》在崇裕六年(1633年)由裴繪的齋,也具有一定的影響和傳播,是繼《海内奇觀》等流行于明末類的書籍之後。在這本書中還有一幅北京口三山畫,圖中去掉了文字标志,線條更加柔和柔和。在構圖方面,北國山從畫面下半部分的中心向右移動到角落。

這樣,金山占據了單獨的布局,而北谷山和焦山,以及長江北岸,則以另一種布局排列,凸顯了金山的重要性。在明代,金山比焦山和北姑山更有名。明明版畫形象空間中對金山的強調,與人們對金山名勝古迹的認知是一緻的。

"景口仙山"?

作為一個名勝古迹,"景口三山",吸引着文人和大衆,人們在面對"景口三山"的現實及其形象時,往往會引發各種聯想,比如離别情緒的傳遞,國家南北分界的曆史,或者被"景口三山"形象與仙山的遠景形象聯系在一起。這也使得大量明末景口三山的影像具有不同的文化内涵,但本文隻談其對仙山的文化内涵。

土龍(1543-1605)曾遊曆景口三山,感受天地宇宙結合的變化,意識到景口三山猶如三仙山之海:"東方朔《神書》是說蓬萊方舟三山在海......而所謂北谷金钬三山,在潤州靈岐空曠,幾座海三山子......"在明代關于"景口三山"的詩句中,經常有仙山的比較。如喬瑜(1457-1524)在《金山遊記》中這樣描述金山:"亭子若蓬萊在海中漂浮,就有一個實實在在的境界。在文字豐富的《海恩奇觀》中,京口三山地圖前的文字介紹說:"仿佛所謂三神山無望......"這讓讀者同時看到"景口三山"的視覺形象,讓人聯想到海上仙山的形象。

圖3(傳記)李唐的《大江扶餘》藏于台北故宮博物院

《大江扶餘》(圖3)一書的主體是金山,仿佛漂浮在水的中間。這幅畫之前是李唐(1066-1150)的簽名,江昭申認為它可能是北宋玄與紹興之間李國儀的作品。無論從畫名還是圖檔中的圖像來看,"大江扶餘"頁面都符合金山的特色。圖為金山南側的景觀,兩側被群山環繞:西面是石排山,東面是廬山。此外,山上的兩座塔也符合北宋金山的特色。周比達(1126-1204)說,金山"環河而行,每風四浪,潛空飛,是以南朝被稱為扶禹山。"金山古今有很多,'扶嶼'就是其中之一。自古以來,不止一個地方被稱為"漂浮玉"。例如,《山海書》中的扶嶼山:"北望區,東望連續,水因其陰,北流在景區。"未來人們認為,指的是浙江省天母山的支部。錢其琛選擇的《扶餘山居住地圖》,表現的是湖州的扶餘山。"金口三山"在金山,焦山也有"浮玉"的名字。而這些漂浮的玉石名稱其實都出自"道藏":"道藏經山名浮,從玉井峰飄向人。"玉景山"是道教中一座非常重要的山峰,是道教最高的天羅田。傳說中的扶餘山是從玉井峰分流而來的。包括金山、礁山,世間浮石山都依附于仙山體系的道教。

圖4(傳記)"金山地圖"軸線收藏于台北故宮博物院

在明朝後期,大量出現并走向自覺的景口三山圖像,有一幅(傳輸)文字(1470-1559)"金山地圖"(圖四),它以垂直軸線的形式将金山的圖像置于圖檔中間較低的位置,被河流和水包圍。在這個數字的頂部,北宋郭向征(1035-1113)的一首七字詩被抄寫在一本書中:

金山在山的中間,雪崖冰柱婁仙宮。

乾坤自古以來就支撐着,日月仿佛與西方和東方糾纏在一起。

我來自這個世界,尋找異國情調的者。

有一天又來了歎氣,四次想象何啟雄。

卷起的夜亭懸挂在北方,鲸魚在空中吹得很遠。

船摧毀岸邊是不夠的,經常是龍。

寒冷的八月波及渤海,秋光上下磨磨青銅。

鳥兒飛不起所有的暮青,漁歌突然打破了蘆葦風。

蓬萊早已聞所未聞,壯觀而牽強。

潮汐潮日落也知道,事情和數字會是誰可窮!

百年陰影波自作自受,然後想在這裡鞠躬。

白雲南走進了遙遠的希望,帶着行軍洪回到了邢。

這首詩還寫有《賈景裕正午秋中軒二、鄧金山渡金陵船玩水墨作品、丫亘》一書的書名。"這首詩用仙宮、塵世、異域、神工、渤海、蓬萊等文字來形容仙境,它們與金山的形象,一個可以到達的現實與仙山的生活合二為一。這幅畫中金山在水中央的形象與上面轉錄的詩歌相符,突出了這個地方的仙山屬性。

當然,這部作品,無論是從筆墨技法還是書法的角度來看,都與真文本有一定距離,但這部作品還是有值得探讨的。這幅"金山圖"軸線即使是錯誤的,但這張圖對于乾隆皇帝(1711-1799)來說,不僅不值錢,而且非常重要,它仍然影響了乾隆皇帝,甚至打開了乾隆皇帝對江南的想象。這張照片記錄在《石運河寶藏》中,原主編《皇家書房》。在這個軸上是乾隆皇帝的禦銘詩:

不到江天寺,安支空洞而奇特。

随身攜帶的将是動手驗證,情況堅實。

辛渭南巡邏,在隊伍中扛起這架。

二月兩人都盼望着,坐在金山江閣因為冠冕的寶筆。

從這次跋涉中可以看出,乾隆皇帝的皇家跋涉發生在2月(1751年),這是他第一次南下旅行。乾隆皇帝于1751年1月13日從北京師南下,曆經一個多月,在金山江天閣,一邊眺望京口周圍的風景,一邊拿出這幅随身攜帶的"金山圖"軸對比,感受着畫中所示的真實風景。乾隆皇帝第一次南巡金山時留下了多首題詞詩,在"金山第一句話"詩中給人的感覺是:"萬豪誰造就了,一會兒就見到了喬登仙女。方壺天天輪,宜軒忘了去年......"先登上金山乾隆皇帝看到的金山是與方壺、元、兩座仙山有關,這種聯想就像他看到(經過)"金山圖"軸心的形象及其著作《宋詩》 一樣。

康熙皇帝(1662-1722)在他的詩《金山的兩隻眼睛》中也将金山描述為"不允許彭峪島的山",即與漢族文化傳統傳說中的蓬萊和泸州相比。康千二帝在金山感覺像仙山,也清楚地感覺到這裡是最美的大慶江山。二皇南巡的過程,是大江南北通一脈的過程,也是漢江山的象征。他們多次攀登,吟唱并訓示繪制金山位于江南,北面的節點。金山甚至景口三山,對于清朝皇帝來說都可以有名勝的地方,也像戰國秦漢皇帝想要追求卻永遠無法到達的景區,這是清帝國下的理想景觀。

與仙山的視覺聯想

由"景口三山"協會到海仙山不是明朝開始的,朝代,往往有這樣的協會。例如,在南朝,"景口三山"地區引發了人們與仙山的聯系:

于仲浪在京口,登北鼓山王海雲:"雖然不是要看三山,那就把自己的淩雲意思。如果是秦漢兩代的國王,他們一定是足足鼎鼎的。[20]

因為"京口三山"地區河海相連,雲層覆寫,河裡坐擁着三座孤山,在燕中郎烽(322-359)看來仿佛仙山,并認為秦漢兩朝的王者,如果來到這裡,一定會擡起衣服濕腳去尋找仙女。自前秦時代以來,中國一直對仙山有着探索和想象。曆史,禅書:

自衛,玄彥昭使人進海尋找蓬萊、方璋、漳州。這座三神山。它在渤海蔓延,不遠處人,苦難和到,然後船風帶走了。掩蓋人的味道,不朽的藥在引誘之中。它的動物和野獸都是白色的,金銀為宮,遠不如雲層,而到三仙山,反栖水下,風吹走,永遠也來不來了。[21]

司馬遷記載戰國時代以來的七維王齊玄王、王彥昭,一直派人到海上尋找傳說中的三座海神山:蓬萊、方珠、漳州。"皇帝以為他在海上,他害怕做不到。使人是孩子和人進海尋找,船入海,都是以風為解,未能到達。"從前秦時代開始,到後來的秦始皇,漢武帝多次派人去海底仙山,但總'最終做不到'。這座永無止境的仙山在人們的腦海中,更加神秘,充滿想象。在人們的想象中,景口三山的形象和仙山的形象之間總是有許多相似的視覺元素。

(1) 三神山

"京口三山"位于長江與運河交彙處,水源清開闊。在這樣的環境下,景口三山的關系,往往會引發人們對海上三聖山的遐想。

學者吳宏認為,漢字"山"三峰的形象為古人觀像仙山提供了基本架構。早期的藝術,如馬望河1号墓出土的漆棺和山東金絲雀山出土的畫作上半部分的三座山峰的形象,吳紅認為這些圖像指的是仙山體系外海的另一個仙山體系:昆侖。這種三峰所代表的仙山形象觀是一直延續的,越來越成為一種象征,這種象征性的仙山形象在古人的視覺體驗中是可以識别和獲得的共識。《聖島》現藏于加拿大多倫多的安大略皇家博物館,由早年畫家于光作畫,他是昭文博物館大學的研究員(其活動發生在13世紀末和14世紀初)。在尾部,有三座陡峭的山峰與大浪分開,這是典型的仙女山形象,一目了然。在這樣的山中,其人物活動和亭樓閣建築一定不能是全方位的,再加上空氣中有仙女周圍的鶴或雲。三峰的形象與仙山的含義有關,這在明代中後期的視覺體驗中很常見。如明萬曆年著名的水墨譜《程氏莫園》中有一幅"三神山"的形象,即三孤島矗立在水中(圖5)。這與版畫中"景口三山"的形象有很多共同之處。三山的神性也作為裝飾性或暗示性的視覺符号而存在。例如,袁人畫的"玉都圖"軸線(圖六)顯示了達摩人乘樹葉過河的場景。在畫面的腳下,有三塊岩石矗立在波濤洶湧的河水中,這三塊石頭為畫面增添了神秘的氣氛,作為可識别的視覺符号傳達出一種非生命的神聖性。

圖5 "程的墨源三仙山"

圖6 元人"玉都圖"軸線台北故宮博物院收藏

(2) 孤山孤根

如前所述,晉、蛟山曆史上的别名"飄玉"來自"道藏",漂浮在道教中位置優越的玉井山。然而,"金山"這個名字也來自佛教中非凡的聖地體系。在佛教中,下山是一座位于千界中心的聖山,也被翻譯為奇妙的山(鎮江金山上有一個奇妙的高台)。佛教認為,壽密山周圍有七座山七海,周圍的七座山被稱為金山。位于今天北京共和宮青銅商巳山的下半部,一座被海水環繞的孤獨小山峰是金山的象征,它包裹并提升了中心高聳的正密山。無論是潺見山還是周邊的小金山,它的巅峰形象都是海中孤山的樣子。

渤山爐的形狀被許多現代學者視為對仙山的模仿。滿城漢墓出土了錯誤的金銀博山爐,仿佛海中一座陡峭的孤山,爐闆下有金色的雲彩和海風圖案裝飾的"孤山"。熏蒸器中的煙霧點燃後擴散的氣氛就像一座海仙山(圖7)。元代魏九鼎《洛神圖》軸線(圖8),羅神的手放在扇子上,有一幅海上孤山的形象,而這個符号,也明顯是仙山。通過這一點,它也傳達了羅神的神性。在明朝,仙山的這種形象仍然被繼承和延續。

圖7 滿城漢墓出錯金銀博山爐 河北博物館

圖8 魏九鼎的"羅申圖"軸線台北故宮博物院收藏

"景口三山" 在金山,礁山都位于島的心髒地帶,這種願景經常讓人聯想到仙山的特色。此外,舒米山、昆侖山等聖山的下半部分往往有一個"孤根"的形象,正如《十大洲》中東碩對昆侖山所描述的那樣:"它形似盆地,又窄又寬。"這種上下相像,下部細根向下連接配接,是中國傳統西安山形象的特征之一。在山東省出土的一塊東漢晚期石雕中,汐王的母親牢牢地坐在寬闊平坦的昆侖山的頂端,而昆侖山的根部則薄而彎曲。元代永樂宮壁畫中仙女手持羽毛扇,還繪有"下窄上寬"的山體圖案,而山頂的廟面則熠熠生輝。《靈寶玉書》中的《道藏》中,有幾乎相同的圖案,五個明扇畫在下部狹窄的山上,上面同一座寺廟和光照。在明朔曆墨譜《程氏墨園》中,佛教《檀香之海》(圖9)這幅佛教之地的視覺形象也采用了窄而寬的山體形狀,山頂上有一座寺廟,但這座山卻位于一朵蓮花中。可以看出,仙山形象在佛教聖地的融合,以及這一形象在明代識字的視覺體驗中的普及。

圖9 "程墨源玉海"

鎮江的金山是一座真正的可以遊的山,在對識字人的描述中,它也具有仙山孤根的特征。王安石(1021-1086)曾形容金山是"孤獨的根,除了龍不知道"。明代文人王思仁(1574-1646)在《遊金山》中也說過:"讀三山,曾經有外國僧人,金山植根,下、雲莖漸漸寂寞,細菌隆起等。"也就是說,關于"景口三山"的傳說,有一位僧人挖金山的根,挖得越深,發現它的根越來越細,像蘑菇一樣。西王母親在石雕中雕刻的東漢人畫像在山東省,正坐在這樣一座蘑菇般的仙子山上。

(三) 煙雲和海氣

曆史上,長江口一直處于北京口地區,古長江口呈角形,自秦漢以來,河面逐漸縮小,河口緩慢向東移動。前面提到的"海恩奇觀"印制在山東海門山一側的《京口三山地圖》,是這裡入海的象征。馬源的《水畫二十風光》(現藏台北故宮博物院)中的"海門山"的一段,這裡也應該描繪出來。而馬媛大約同期南宋石人建築鑰匙(1137-1213)在《問題東橫路八景圖》一詩中有一句話:"雄景多景按照金教房,夕陽照在海門山上。也就是說,董恒道畫的八景之一,就是山東一側金郊二山和海門山的風光。在衛進、唐、宋時期,這裡還是可以看到大海的。例如,唐詩在描述景口一代時,常有"開着趕潮"、"宜山近海邊"(儌山是海門兩山之一)、《白波沉沒但海門山》等詩句。雖然鎮陽江段(長江與鎮江揚州之間)始于8世紀,但五代、宋代,江海交界處尤為明顯。如徐偉(916-991)在《登甘路寺北望》中所說:"海門風浪花生""[32]

也正是因為這裡的迷幻海風,往往構成人們與仙山氣息的聯想,如上文北宋郭香征七字詩篇。宋代,北京地區"萬一波嘈雜海口",随着時間的推移,長江口的沉積物堆積增加,逐漸向東移動。到了明朝,北京口地區逐漸沒有波瀾。正如沈舟所收集的《金礁二山圖》中郭帝雲所說:"可憐的揚子渡,見不見潮水。"但即便如此,這裡充滿大海的自然風光,并不影響人們對仙山的遐想。

景口地區的海風十足,河中高聳的三座山峰,金郊二号山水域中的兩座孤島相近。金山寺寺廟密密麻麻,輝煌燦爛,金山下有源水宮和許多魚龍,這裡過去位于海口的風浪和難以到達的......這些特征與人們長期以來對仙山的想象非常相似。這裡的識字墨客形容為"小鵬湧出的心潮","為什麼看漳州"......與仙山類似的視覺體驗,使得"景口三山"的美譽度大大增加,吸引了更多人感受到"仙女"。

然而,今天,金山是鎮江市中心的一個公園。遊客揉肩,很難感受到一年中的"仙女"。這個"仙女"的損失始于清朝末期。金山在"景口三山志"之間的形象已經改變,金山的版畫已經上岸,周圍的雜草,不再位于神秘島的中心,沒有難乘船靠近風浪,長江早已改道,海口早已向東移動, 當人們已經可以"騎驢上金山"時。像仙山一樣感受到"景口三山"的人,有沒有想過他們身後的渤海三田人?

注釋:

資料來自鎮江志辦公室 http://szb.zhenjiang.gov.cn/。

(歌曲)石美建書(宋)盧獻賢《嘉定鎮江之》第六卷,山川,據宋嘉定六年(1213年)修,清道光二十二年(1842年)丹拓寶的镌刻影印本,《宋元方志系列》第三卷,中國書局,1990年,2353-2363頁。

(元)于石路,《緻順真江之》第7卷,山水,江蘇古出版社,1999年,第269-270頁。

《金山賽跑》,(明)張偉:陶玉梅西湖夢探,中國圖書局,2007年,第67頁。

(明)《海洋奇觀》,浙江人民美術出版社,2015年,第28頁。

這兩幅版畫插圖也有較早的傳說來源,即王石的性别(1547-1598):《吳越之草》中的印刷插圖。

明朝的袁瑜解釋了金山能見度高的原因之一:"金山當浔洲喉嚨,過河者必須遊泳。而且山很偏僻,是以遊客很新鮮。《見袁宇:《金角兩山》,引自(清)陳萌雷等《古今合集》,方有哲,第191卷,中國圖書局影印本,1940年,第50頁。

(明)圖龍:《三山知書》、(清)陳夢磊等《古今合集》,方有友編《山河》,中國圖書局影印,1940年,第191卷,第34頁。

陳萌雷等人編纂《古今合集》方有社《山河經典彙編》,中國圖書局影印本,1940年,第191卷,第38頁。

與,第193頁相同。

與,第196頁相同。

蔣昭申,《宋畫的本質》,台北故宮博物院,1976年,第13頁。

周比達:《第二老殿》雜志,引自(宋)史美建秀,(宋)盧顯軒嘉定鎮江之,《宋源方志叢書》,第三卷,中國圖書局,1990年,第2358頁。

"言論的來源",商業出版社,1998年,第974頁。

(歌曲)石梅建秀,(宋)陸賢,嘉定珍江志,《宋元方志叢書》第三卷,中國圖書局,1990年,第1357頁。

文字清晰地畫在金山上。其"金可樂照片地圖"(上海博物館收藏)展示了金山和焦山在河心面對面的場景,展示了其當地的現實特征和獨特的廣闊。

見《楊島:"乾隆南巡遊的研究》,中央美術學院碩士論文,2004年。

見《青高宗(乾隆)詩集》第二卷,閩大學出版社,1993年,第476頁。

見《清三祖皇家詩集第二卷》第50卷、故宮博物院珍本第545卷《清朝帝詩集》《清代皇帝詩集》第四卷,海南出版社,2000年,第328頁。

(南宋)劉義清,于家喜注"說新語言"講話第二篇,中國書局,1983年,第135頁。

[21] 《曆史》第28卷,《禅書6号》,中國圖書局,2012年,第1355頁。

[23] 吳紅:《時空的藝術》,《生活,閱讀》,新知三聯書店,2009年,第136頁。

引自(北魏)于道遠,陳橋宇學校證書《水記學校證書》第一卷,中國圖書局,2007年,第12頁。

(歌曲)王安石:《金山》,明旭國成,高逸夫寫《經口三山全志》,《明萬曆二十八年(1600年)》雜志影印,書面出版社有限公司,第262頁。

(歌曲)建築鑰匙:《攻擊集》第5卷,(清)永玉、紀宇等修複《影印元閣四本圖書館書》第1152卷,收藏第91卷,台灣商報出版社,1986年,第338頁。

(唐)章子榮:"與潤州君登北姑山的九天",《雜項的歲月》第34卷,(清)永玉、姬玉等修編:《元歌四圖書館影印本》全卷1348卷,收藏287冊,台灣商報出版社,1986年。第436頁。

(唐)孟浩然:《揚子金王經口》《玉鼎拳唐詩》第160卷,(清)永軒、紀宇等修修《影印遠歌四本》全卷1424卷,收藏363冊,台灣商報,1986年。第469頁。

(唐)陸偉:楊紫金《餘定全唐詩》第387卷,(清)永軒、紀玉等修複《影印元歌四書》全卷1426卷,收藏第365卷,台灣商報出版社,1986年,第715頁。

陳繼宇、于财星、徐海根、董永發等:《近兩千年來長江口發展格局》,《海洋學報》1979年第1期。

(歌曲)徐偉:"登甘鹿寺北望"、"騎省藏書"第1卷,(清)永玉、紀宇等修修《影印遠閣四本圖書館書》第1085卷,收藏第24卷,台灣商報,1986年,第5頁。

(歌曲)朱偉:鄧金山《宋詩編年史》第48卷,(清)永宇、紀宇等修複《院歌四書》第1485卷,第424卷,台灣商報,1986年,第57頁。

(明)郭迪:《走出揚子橋看江南山的色彩》《皇帝詩集》第60卷,(清)永玉、紀宇等修修《遠閣四本圖書館藏書》總輯第1443卷,收藏第382卷,台灣商報,1986年,第516頁。

該詩句,見明緒國成,高一夫寫道:"景口三山全志",明萬曆二十八年(1600年)印刷,書面出版社有限公司,1983年,第327頁。

賈澄詩篇,見明緒國書、高義夫《經口三山全志》,《明萬曆二十八年(1600年)》雜志影印本,書面出版社有限公司,1983年,第332頁。

負責編輯:韓少華