周松芳

由于中國“萬般皆下品,唯有讀書高”的傳統教育觀念的束縛,以及工讀分離,或者說因為經濟不發達,缺乏工讀結合機會的現實,半工半讀、勤工儉學,在中國從來都不發達,至今高校為學生甚至貧困生提供的勤工儉學機會也不算多。而美國的高校,特别在早期,校内就會提供大量崗位給學生(包括富豪子弟)勤工儉學。其實那不過呼應一種社會風氣或者說社會價值觀。當年胡适留美,目睹這一現象,大為感佩,在1915年3月7日的日記中,專門寫了一篇短文《可敬愛之工讀學生》說:“眼中最可敬愛之人,乃此邦之半工半讀之學生。其人皆好學不厭之士,乃一校之砥柱,一國之命脈。吾輩對之焉敢不生敬愛之心而益自激勵乎?”(《胡适日記全編》,安徽教育出版社2001年版,第二冊,82頁)二十年後,他跟兩個兒子祖望、思杜去看蘇聯電影“Road to Life”(《生路》),寫一群流浪的無賴孩子,被一個大教育家收去做工,先在工廠做工,後來這班孩子築成一條鐵路。認為片子“很動人,有力量”,并提升到哲學高度來看待:“這裡面有一種教育哲學:做工是教育,是生路。”(同前書,第六冊,307頁,1934年1月27日)

與胡适同一時期的胡光麃,也有相近的觀察。1914年8月由清華赴美留學,因為年齡太小(1897年生),先入距波士頓四十餘裡古老的埃克斯托中學學習一年,第二年才進入麻省理工學院研習電機,并以優異成績于1919年畢業。“當時人們都認為埃校乃貴族學校,實際并不如此。美國是民主的國家,窮人和富人受教育的機會均等。波士頓人有句話:‘今天我的兒子由埃克斯特(Exeter)畢業,明天我的司機的兒子由古魯頓( Groton,富蘭克林、羅斯福的母校)畢業。’沒有什麼了不起。我同班有個同學名叫彼得士(E.C.Peters),是棒球隊隊長,每次快下課時,他總比我們早走5分鐘,初時我很奇怪,以為這位‘隊長’好大的派頭,後來才知他兼任敲校鐘的工作,不能不早走一步。有些同學兼任食堂侍役,有的打掃教室庭園,以賺取課外收入來維持讀書,有錢人的子弟,有的也兼做課外工作賺點錢,同時培養個人獨立生的好風尚。”(胡光麃《波逐六十年》,台北文海出版社1974年版,82頁)

雖然1948年即已從北洋大學畢業,但因經費問題延宕到1955年才留學賓夕法尼亞大學的陳之藩,暑假在紐約州靜湖打工時,觀察到的美國工讀精神,與幾十年前仍是一以貫之的:“中學生送牛奶、送報;大學生做苦力、做仆役,這些工作已經變成教育的一部分。這種教育,讓每一個學生自然地知道了什麼是生活,什麼是人生。是以一個個美國孩子們,永遠獨立、勇敢、自尊……做卑微的工作,樹高傲之自尊,變成了風氣以後,峥嵘的現象,有時是令人難以置信的。耶魯大學有個學生,父親遺産30萬美金,他拒絕接受他說:‘我有兩隻手,一個頭,已夠了。’報紙上說,‘父親是個成功的創業者,兒子真正繼承了父親的精神。’”(陳之藩《旅美小簡》,黃山書社2009年版,146頁)

“隻在校園裡打工,才得以保持自己的學生身份”?

雖然美國學生自己掙錢付學費是很普遍的做法,但早期中國留學生卻認為隻在校園裡打工,才得以保持自己的學生身份,同時也不會幹擾學業([美]比勒《中國留美學生史》,三聯書店2010年版,113頁)。恰恰美國各大學甚至不少中學,都提供大量崗位供學生勤工助學,但肯定不是為了照顧中國學生的面子,而是出于一種風氣的鼓勵,或者設計為教育的一部分。聯想我們的高校至今仍把絕大部分适合學生工讀的崗位外包,真是有些不解。

首先,教會學校出去的學生,多半是要打工的,首開其例的,非容闳莫屬,隻是他沒有明确說打過何種工:“方予遊學美國時,生活程度不若今日之高。學生貧乏者,稍稍為人工作,即不難得學費。尚憶彼時膳宿、燃料、洗衣等費,每星期苟得一進制二角五之美金,足以支付一切。”(《容闳回憶錄》,東方出版社2012年版,14頁)容闳的正宗香山老鄉、後來著名的外交家程天固1907年赴美留學,就緣于所在美國傳道學校老師的力勸,說美國是一個民主國家,貧苦學生有半工半讀的機會,即他本人也是如此苦學畢業的;他在大學念書時,于課餘代人打字及派賣報紙,藉此來供給宿食,美國社會領袖多有出于此輩貧苦學生的,成才之後,至為社會所嘉許(《程天固回憶錄》,台北龍文出版社1993年版,35頁)。

著名曆史學家洪業1915年赴俄亥俄衛斯理大學留學,雖然知道貝賜福主教安排好了他的一切費用,但他還找了幾份工作來做,因為他發現差不多所有的同學都在課餘工作賺錢付學費、生活費,自己也不願例外。先是青年會幹事替洪業找到了個離校園步行五分鐘的地方住,然後為他安排的第一份工作是為學校洗刷體育館的地闆,每鐘點十七分錢。“當時在中國,大學生做粗工是件怪事,因為中國人一向以為勞心的人和勞力的人有天壤之别。”此後,洪業在校友辦公室裝信封貼郵票,每鐘點二十二分錢。後來因為給一個牧師的兒子補習數學大獲好評,乘勢招徕到十多個學生,相當于開了個補習夜校,得以有錢寄回老家資助弟弟們上學。再加上後來他的化學老師推薦他替學校附近一家療養院分析泌尿,每管尿五分錢,一個鐘點可做四五份;天道酬勤,他便覺得自己很富有,超越儉學之倫了。(《洪業傳》,商務印書館2013年版,743、754頁)

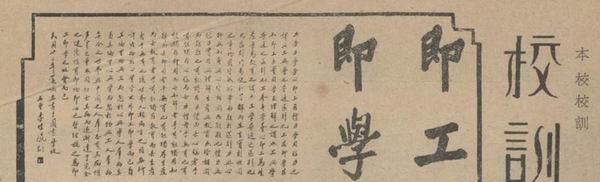

工讀生清潔校舍

1916年,晏陽初也是以教會學校學生身份赴美留學,直接進耶魯大學讀大三,也很快就通過學校的“大學優等生協會”找到了兩份工作:一是在學校餐廳做出納,在那裡因為喝牛奶是免費的,他學會了喝牛奶;另一份工作是成為唱詩班的一名成員,合共每月可得一百美元的報酬,比後來清華庚款生的每月八十美元還要多。(《中國留美學生史》,第300頁)

賴景瑚的大學校友兼同鄉餘楠秋歸國十年且已任複旦大學文學院院長多年之後,還想起來就敬佩美國的工讀學生,并表彰學校為工讀學生所做的種種貢獻:“學校裡面也有許多機關專為學生找工作而設的。如學校職業介紹所,青年會職業介紹部,及其他性質相同的處所,都很能替學生找工作;他們對于學校城市中的商店、公司、市政府各機關,或私人家裡,都有相當的聯系,對于需要用人的消息,非常靈通。是以他們介紹學生作工的成績,有時實可驚人。窮苦而有志的學生,靠他們的力量,而能維持到畢業的,的确是不在少數。”當然最終還是為了緻敬那些工讀生——不知包不包括他自己,至少包括他的同鄉好友賴景瑚吧——“運動場上找不着他們的足迹,學生會内從不聽見他們的聲音,跳舞場中尤其沒有他們的蹤迹。他們為着讀書而奮鬥,犧牲普通一班學生應當享有的權利,完全丢開名譽和風頭的思想,孜孜地來抽出時間預備教室外面應當做的功課,以冀達到他們求知的欲望。他們的精神誠是值得吾人的敬佩,當得起師友們的贊美。他們是真正的讀書者,他們是學校裡面的無名英雄,他們的地位,實在應當上任何人來得高。我們絕對不能說,因為他們沒有課外的活動,他們對于學校的名譽和前途無關系。我們須知道,他們的勤苦的訓練,不獨對于個人的修養進步,實在可為學校造成良好的學風;出了校門之後,他們所做的事業,必定能夠發揚母校的名譽,在社會上作個良好的國民,真可以值得吾人的注意。我們敢不對他們一齊脫帽起立,表示我們的敬意麼?”

他之是以寫這篇文章,大約看到了1931年4月17日《申報》刊登的陸爾昭女士的《美國衛斯理大學校之生活》,“以見美國學生現在工讀的情形與我從前在美時所見的情形仍然是一樣”:“本校中工讀各生,自校長以次,全校人員絕不菲視,無論矣。”(餘楠秋《可敬佩的美國工讀學生》,《新學生》1931年第一卷第五期)

也是出自教會學校長沙雅禮大學預科的著名教育家陳科美,1920年赴美留學時,認為一戰之後美國勞動力相對缺乏,工讀容易,是以輕松啟程,果然愉快當然也不輕松地度過了六年,順利拿到了博士學位。特别是第四年赴芝加哥大學讀碩士學位時,去之前直接給該校校長赫欽斯(R.M.Hutchins)寫信請求安排工讀崗位,校長立即回信表示歡迎,并安排他每天在圖書館工作兩小時,後來還在學校飯廳工作兩小時,得以順利完成學業;這種直接要求校長安排工作的事,在中國,恐怕隻能停留于夢想吧。最後兩年到哥倫比亞大學攻讀博士學位,雖然拿到了清華每年五百美元的半費補助以及學校的免繳學費禮遇,但因為紐約生活程度太高,每年需一千二百美元,仍然每日去學校餐廳工作兩小時,每周末去中國飯館工作一天半,卒成學業。(《陳科美自述》,《世紀學人自述》第一卷,十月文藝出版社2000年版,266-268頁)馮友蘭1919年赴哥倫比亞大學留學,最後一年官費不繼,也曾在學校圖書館謀得一個閑差,即管理館裡的中國報紙,工資每月八元。具體來講是到收發室把報紙取出來,送到圖書館中文書籍閱覽室,把報紙上了夾子,放在架子上。這樣簡單的工作,也不是每天都有,因為當時的郵政交通靠郵船,不可能每天都有郵船從東方來,平均每星期有一次。如此輕松,自然有餘力另覓了兩份活,一份是到餐館收盤子刷盤子,特别是刷盤子,基本上半自動化,并不辛苦;另一份是給一位喜歡中國哲學的美國學生當“活字典”,按字取酬,收入也可觀:“當時我有這三個财源,每月收入三十多元,再加上斷斷續續的官費,維持生活也就夠了。”(馮友蘭《三松堂全集》第一卷《三松堂自序》第二章《民國時期》,河南人民出版社2012年版,54-55頁)

紗廠學徒出身的大經濟學家方顯廷1921年受他的老闆也是大恩人穆藕初先生資助前往美國伊利諾斯州威斯康星大學深造,半年後嫌功課太淺轉升紐約大學二年級,可讀到大四時,因穆先生生意受挫,不能再資助,不得不開始工讀生涯,卻是以成為“小富翁”,堪為工讀生的勵志典範。先是利用美國人在禁酒法令限制下娛樂缺乏、麻将方興的契機,現學現賣為一家百貨公司每天工作四個小時,示範如何玩麻将牌戲,并将一副副麻将牌推銷給初學者,每小時掙七十五美分;晚上到一些人家的較高價的電梯大廈式房屋去做私人麻将教練,每兩個小時工資為五美元再加上小費,收入翻倍,合計差不多超過了原先從穆先生處所得的高額津貼。畢業後入耶魯大學深造,又申請并得到一份兩百四十美元的威廉姆斯獎學金及一筆兩百美元的研究所學生貸款。在耶魯的第二年,開始校内工作,先得到一份擔任圖書館助理員的工作,每天從下午五點鐘到晚上十點整,在耶魯圖書館的期刊閱覽室值班,由于借閱者寡,幾乎可以把所有的時間放在自己的學習上。同時,作為二年級研究所學生,具備了為威斯利菲爾德教授所教的大學生們批閱考卷的資格,一晚上完成批改八十名學生大班的考卷,可以帶來八美元的收入,尤其在期末,成為大福利。筆者隻是弱弱的想,國内何曾有過這種機會呢?在耶魯讀研的第三年,更得到部厘清華獎學金,每月為四十美元。特别是在1927-1928學年度最後一年在耶魯學習期間,獲得了每年七百美元的優秀研究所學生獎學金,幾項相加,年收入超過兩千美元,比年薪僅九百六十美元的政府公務員所得的兩倍還多!(《方顯廷回憶錄》,商務印書館2006年版,37-53頁)

著名經濟學家趙廼抟教授1923年北大畢業後留學美國哥倫比亞大學,由于國内時局不靖,官費有限,且屢屢拖欠,頭三年,就靠着每天清晨五時到大學食堂勞動,做些洗菜和削切菜的工作,掙得免費吃飯,赢得最後完成學業。(《趙廼抟自述》,載《世紀學人自述》第一卷,十月文藝出版社2000年版,181頁)著名的細胞遺傳學家李先聞1923赴美留學,雖系清華官費,仍堅持打工。在普渡大學的三年,第一個暑假基本上都是打的學校工,在學校為老師做工、除草、做試驗,每小時三角美元,每月也能賺二三十美元。第二個暑假,去養蜂場幫忙,每天酬勞一進制,每周六元,每個月也有差不多的收入。第三年到美國農業部防治玉米螟蟲中心,參加察看螟蟲蔓延工作,所得工作費除自己食宿外,積存了二百美元,将其中一百美元寄回貼補家用,他的四叔接到錢時,竟感慨得哭起來了。(《李先聞自述》,湖南教育出版社2009年版,34-40頁)浦薛鳳1921年赴美留學,即便後來官費由每月八十元增為一百元,仍嫌不敷應用,需要打暑期工,而哈佛竟然還有專門的暑期工作介紹所,遂其所願:“(1924年)第一暑假系在一個夏令兒童營服務,工作輕松,每當夕陽西挂,猶能自劃獨木舟來回溪流中。(1925年)第二暑假則在某避暑湖畔之大飯店中充當侍役。予偕級友(陳)華庚同往,不期而遇者,有級友陳念宗、趙宗晉以及石超庸(穎)與章曉初,曾在湖邊合攝小照,迄今儲存。”并且強調“此為迄今留存之留美時期惟一照片”,雖未明言,潛台詞或潛意識中,不僅反映了當時中國留學生相率做工的情形,更反映他對那一段工讀生活的懷念或者自豪。(《浦薛鳳回憶錄》上,黃山書社2009年版,100頁)

在夜總會招待他人,成為女大學生之一種新式工作

終民國之世,工讀之風未曾稍綴

一直到二戰之後,解放前夕,也可以說終民國之世,工讀之風未曾稍綴,校園也始終是工讀的主要陣地之一。著名曆史學家何茲全教授說,他1947年5月入哥倫比亞大學曆史研究院,做零工最多的地方是哥倫比亞大學教師學院的飯館,早餐一個多小時零點七五元,午、晚餐各兩個小時二點三元左右,大約每小時一進制左右。工作完,免費吃飯,願意吃什麼拿什麼,願意吃多少拿多少,“吃得最舒服,高興、輕松”。後來幫不少中國學者都服務過的魏特夫教授校閱和核對英文譯稿,并寫些專題小文供他使用,報酬每小時兩美元,比在教師學院飯館的收入高一倍,“基本解決了我的生活問題”。(何茲全《愛國一書生:八十五自述》,華東師範大學出版社1997年版,210-212頁)

美國除高校開放大量崗位提供勤工助學之外,更直接設立了不少工讀學校,以助貧寒學子成就學業;工讀學校,在中國人的概念中,似乎是等同于勞動改造不良青少年的學校,那可完全不是!著名曆史學家蔣廷黼1912年初自費留學美國,也是教會學校背景——盤纏的一部分就是他在湘潭教會學校的老師林格爾夫人幫忙籌借的,是以一開始也就是聽從她的指引,抵美後在舊金山基督教青年會的幫助下,直奔密蘇裡州派克維爾的工讀學校派克學堂(院)。在這樣的地方這樣的學校當然不會有也不必到餐館打工,聽從學校安排即是;“我抵派克維爾的前兩年,該校曾有一名中國學生,他後來名聞世界,他就是董顯光博士,是一位名記者并曾任駐美大使。”(《蔣廷黼回憶錄》,嶽麓書社2006年版,54頁)

董顯光自己說起這段工讀生活,也是繪聲繪色:“(1909年春到校後)校長問我身帶多少錢,我掏出錢袋數,老實報告剩了美金廿五元。麥卡菲博士說:‘這就夠了,我派你參加第三種家庭裡去。’當時我聽了這種安排有些不得要領,可是,不久就了解,派在第三種家庭裡的學生,每天做四小時半的工作,每星期課前課後做六天。做什麼工作則由勞工部就學校所需勞作服務分别派定。假定我可以多付一些學費,當然就可以派在第二種家庭裡每天隻須做三小時了。”所謂“家庭”,其實不過是“工種”,都是在學校,而非在人家:“我最早承擔的工作是在學校發電廠裡用鏟子鏟煤進爐子。我第一天第一次用鏟子,做了一天工,手掌紅腫發痛,第二天更糟,滿手掌都起了浮泡。可是我忍痛堅持下去。過了幾個星期,我就給調任較輕松些的工作,到學校印刷廠做印刷工。此後一切工作例如整理園圃,采集蘋果,安埋地下水管以及其他學校雜務無不一一輪到。這種輪值各種方式苦工的經驗,在最初不習慣的階段過去之後,我喜歡這種輕松了。”(《董顯光自傳》,台北獨立作家出版社2014年版,36頁)

餘楠秋先生也提到過一所完全半工半讀的大學——辛辛那提大學——“在組織上,完全是半工半讀,上午作工,下午讀書,全校學生都是如此,他們也不付學費,這是帶了多少工科實習的性質,隻能當作例外。”(餘楠秋《可敬佩的美國工讀學生》,《新學生》1931 年第一卷第五期)

一個工讀的學生

跟賴景瑚一樣出自教會學校長沙雅禮預科大學,并且已加入基督教的著名經濟學家何廉1919年赴美留學,原本是要去董顯光和蔣廷黼初到時的那所工讀學校——派克學院,卻在舊金山碼頭被未曾預約卻前來迎接的雅禮的老同學陳翰笙拉去了洛杉矶附近的克萊爾蒙行的波那姆學院——陳翰笙兩年前即已就讀于此。但是,以工養讀的方案卻無法改變,好在波那姆學院同樣為學生提供工讀機會,隻是男學生都在學院食堂當服務員,掙自己膳宿所需的費用,而像他這樣不大熟悉美國生活方式的外國學生能否幹得了這種活,還是未知數,是以錄取處的負責教授一方面建議他先去克萊爾蒙特鎮上的私人家裡去找找類似工作,同時又安排他去見學院圖書館的助理管理者瑪麗昂·艾溫小姐,立即獲得了一些臨時性的工作,同時答應9月份開學後再提供比較穩定的非全日性工作。1922年,何廉從波那姆學院畢業後,獲得耶魯大學的獎學金前往讀研究所學生,并獲學校日、中資料收藏館館長的暑期全職聘用及開學期間的非全日性工作。喜出望外的是,一開學又獲指派為雷·威斯特菲爾德教授的閱讀助理——每看一份日常測驗卷子三分美元,每份一小時藍皮試卷兩角五分,每份兩小時藍皮試卷五角,“是個挺攢錢的工作”。(《何廉回憶錄》,朱佑慈等譯,中國文史出版社1988年版,第24-26、28-29頁)

其實陳翰笙一開始并非就讀波那姆學院,而是先在馬薩諸塞州的赫門工讀學校就讀了一年,吃住都不用花錢,但除了每天幾個小時學習,什麼活都得幹:學校裡有菜園子,有養雞、養豬的地方;也有洗燙衣服的工廠中的房間,還有做桌椅、修理工具的木工房。他剛到學校,先在菜園子裡種菜、摘菜,後來去洗衣組,學習熨燙衣服;也到食堂裡去端過盤子。在食堂裡,一桌坐七八個人,每個人所要的食物不同,要記清楚,不能出差錯,“訓練了我動作的機敏和很強的記憶力,終生受益非淺”。對美國這種工讀學校的意義,陳翰笙後來有過深刻的揭示,認為随着資本主義的發展,美國越來越需要從事實業的工程師和農學家,高等教育便從十九世紀歐洲古典教育的人文學科傳統向科學和工程轉型,産生了幾所世界上最出色的工程學院;與此同時,約翰·杜威的實用主義哲學也大行其道,風氣所及,美國的教育在傳授書本知識的同時,也注重體力勞動、手工操作等民間教育,出現了許多勤工儉學、半工半讀的學校和學生。也可以說,這種工讀學校,别看他層次較低,但與高大上的工程學院相比,同樣是時代精神的産物,同樣受到社會和學生的歡迎。在波莫納(即《何廉回憶錄》朱佑慈所譯的波那姆)大學,陳翰笙雖然從第二學期就可以享受獎學金,但仍利用假期去附近帕薩蒂納的飯館端盤子,每個暑假都能拿到幾百美元小費,夠一年零用;同時也去學校圖書館幫忙,雖然每小時隻給兩角五分,卻可以看到許多書,成為難得的學習機會。(陳翰笙《四個時代的我》,中國文史出版社1988年版,17-19頁)

這種工讀模式,在民國年間似乎在進一步擴充。1947年1月29日,時任浙江大學校長竺可桢作為民國政府代表團成員之一前往巴黎參加聯合國教科文組織成立大會後,抵達美國紐約,開始為期四個月的教育與科學考察。在1947年4月17日的日記中寫道:“(美國波士頓)東北大學……有學生1600……有半工半讀辦法,即作工七星期,到校讀書七星期。除第一年外後三年如此辦理,五年可以畢業。兩人合做一工作,輪流工讀。”(《竺可桢日記》第二冊,人民出版社1984年版,1025頁)東北大學可算得上名牌大學呀,尚變得法子勵行工讀,則工讀在美國教育和社會中的地位,可以想見。

責任編輯:于淑娟