自2015年夏季老虎機首次亮相以來,"國家之光"的話題就經常被聽到。

十六年的《大魚海獺》,17年的《大保護法》,最近的"風咒",暫時退出的"昨日綠天",雖然題材多樣,但說到它們,最頻繁的字眼是一樣的——中國風。

要弄清楚這種"中國風"是什麼樣的風,我們必須回到中國動畫的起源。

在中國動畫近百年的曆史中,有先鋒萬氏兄弟的毅力,有海外聲音的"中國學派",有國外動畫的強烈沖擊......

總的來說,中國動畫已經逐漸建立了獨特的審美特征和價值體系。

<h1>動畫原型開始成形</h1>

央視《動畫世界》節目有一句開場白——"之前的動畫在手"。"

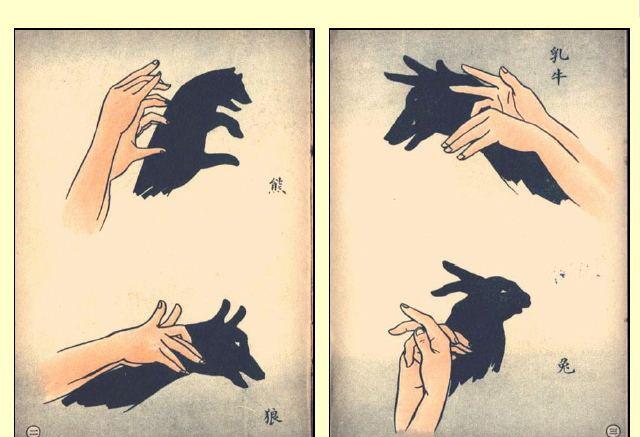

手影遊戲是一種直覺而流行的動畫現象。

燭光下,我們手工拼湊出各種形式,在牆上看鴿子、兔子等。

不同的手部姿勢,組合成不同的小動物

有了故事和畫外音,一個簡單的版本的"動畫短片"就變成了。

在中國,動畫的原型-馬燈作為傳統的節日裝飾特别受歡迎。

在用中國燈籠紙或花環制成的封面牆上,畫出一些動物或人物以連續運動的姿勢,點燃蠟燭,轉動燈籠,動物,人就會活過來。

皮影劇更加成熟,更接近現代動畫。

用皮革或紙闆雕刻,顔色做成一個扁平的娃娃,在燈光的幫助下,在人的操縱下,投影在半透明的螢幕上。随着人們唱着戲,忏悔,一場大戲将開始。

皮影戲

中國動畫在這些前輩中,已經開始看到結局。

首先看選材,大多來自中國古代神話、古典小說、民間傳說,再看形象、背景、動作設計,直接借鑒傳統繪畫、中國戲曲。

<h1>萬氏兄弟是唯一處于領先地位的人</h1>

1918年前後,美國無聲電影卡通片《堅強的水手》和《從墨瓶裡跳出來》來到了中國。

"當我第一次在電影院看到外國'卡通'時,我不禁感到震驚,以為畫筆下的人物真的在動人!"

萬玉明回憶起當年第一次看這部漫畫

小時候,萬氏兄弟看過南京夫子廟的皮影戲,然後自己自制的《紙闆皮影戲》。

這一次,他們下定決心要自己動手,制作中國漫畫。

你年輕時的萬玉明、萬古、萬超塵(從左到右)

轉向歐洲和美國的動畫師是徒勞的。

萬兄弟按照中國傳統皮影戲、馬燈的原則,結合引入中國"主動的西方鏡子"和電影技術,探索了動畫藝術的"崎岖曲折"之路。

1922年底,動畫廣告電影《書真東中國打字機》成功拍攝,成為不分青紅皂白的中國卡通片。

贊助商是一家打字機廠,廣告内容自然是打字機,畫面有些"荒謬",影片長度隻有1分鐘

1926年,中國第一部動畫電影《生活大爆炸》誕生,随後又寄回了一封信,還有一部《紙人的麻煩制造者》。

這三件作品都是模仿歐美真人與動畫相結合的方式制作的,旨在營造幽默的氛圍。

"中國動漫産業要想有無限的生命力,就必須在自己的傳統土壤中紮根。

萬玉明在散文《绯聞漫畫》中回顧了這一時期的創作

1931年,"九一八"事件爆發,中國"新電影運動"興起。

萬氏兄弟對此作出反應,承擔了抗日救贖的宣傳工作:創作了《同胞覺醒》、《誠實團結》、《别忘民族恥辱》、《國痛史》、《血錢》等一系列動畫作品。

1939年,迪士尼動畫(白雪公主)登陸上海。

制片廠老闆看到了動畫電影的商業價值,成立了動畫公司或動畫部門。

三兄弟加入新華電影公司,"以從事中國民族特色的'鐵扇公主'"。"

《鐵扇公主》取材于《西遊記》《孫悟空三借香蕉扇》相關章節,并融合了中國戲曲、水墨畫的特點,與古典樂器演奏的民間音樂。

1941年9月,在上海的三家電影院同時上映,分别是"大上海"、"新光"和"上海之光"。

《鐵扇公主》也是中國和亞洲首部動畫長片

在角色設計中,有一種半人半獸的感覺。

不同于西方動畫的動物人物拟人化、可愛的處理方式,雖然人物有動物頭,但身體基本接近人類。

萬氏兄弟還将以"聯合起來反對侵略"為主題,通過唐僧和僧人獲得最終的勝利,巧妙而含蓄地融入故事中。

從1922年到1945年,這是萬氏兄弟主導的中國動畫探索時期。

"在中國電影業,卡通片應該根據中國的傳統和故事創作,符合我們的理智和幽默,但也要有教育意義。

萬氏兄弟提出了中國動畫創作和發展的方向

在創作初期,中國動畫展現出與時代主題緊密相連的氣質,具有強烈的民族使命感。

<h1>華文學校在地面上綻放</h1>

新中國成立後,蘇關聯畫成為中國動畫創作的典範。

美觀、可愛的拟人化動物形象和圓潤流暢的動作過程,這些蘇聯從美國動畫中吸取了借鑒的特點,也充分展現在新中國早期的動畫作品中。

1955年,中國第一部彩色卡通片《為什麼烏鴉是黑色的》誕生了。

雖然在國際上廣受好評,但也暴露了中國動漫發展中的問題。

當這部電影在威尼斯兒童電影節上獲獎時,一些評委認為它是蘇聯的。

藝術的風格,烏鴉的風格與蘇聯的風格相似

1956年,"驕傲的将軍"應運而生,成為"中國學派"的成立。

人物形象設計借鑒平劇臉書,故事結構、道具、音樂均以平劇為源頭,有平劇表演動畫感

1957年,中國第一家專業創作、自主制作藝術電影的專業電影制片廠——上海美術電影制片廠成立。

以上海美國工作室為主要基地,創作了大量具有民族特色的動畫作品,後來被稱為"中國畫派"。

1958年,在萬古宇的主持下,創作了一部剪紙漫畫。

中國古代皮影戲、傳統剪紙藝術、窗花與電影技術的結合

同年,制片廠還推出了《中國唯一純鬧劇電影》——"。

人物塑造以中國民間傳說為主,人物取材于天津楊流青年畫,機智是中國

1961年,第一部水墨卡通片《小軒尋媽媽》誕生了。

影片采用了中國畫大師的風格,齊白石的首都意大利花鳥畫。

齊師傅白石的蝦,也在《小聶找媽媽》的嘉賓

水墨卡通是中國動畫師最早的一次,改變了動畫電影史上唯一的"單線平塗"局面,創造了水墨渲染、厚對比度的效果。

這一舉措為世界動畫電影産業增添了最具代表性的中國傳統文化的新電影品種。

接下來要講的,在中國乃至世界動畫史上,都被稱為經典巨人。

1964年,數十位畫家,曆時四年多時間繪制了超過15.4萬幀的圖檔,完成了中國第一部彩色動畫長片——《大福天宮》。

孫悟空的形象設計具有"猴子、神、人"三位一體的特征,結合漫畫、劇情臉書、民間版畫;

可以說,這部卡通長片,除了卡通片這種表現形式是引進來的,所有的構成元素都誕生于中國傳統藝術。

劇本改編自經典著作《西遊記》,人物造型、背景設計以廟宇壁畫、民間繪畫、戲面和舞台布景為參照,音樂借鑒國劇音樂,國術動作采用平劇等舞台藝術的風格化動作。

"它不僅具有典型的美國迪士尼作品的美感,而且還具有中國傳統藝術風格。

- 法國《世界報》評論

中國畫派借鑒了中國傳統繪畫和歌劇,突出了兩個美學特征 - 風格化和形象化。

風格化是關于方式的。

中國戲曲,從故事結構到人物服裝、動作、忏悔和音樂、道具、背景,都有規則要遵循。

以《大鬼宮》為例:人物面容、善惡情緒和憤怒清晰可辨,背景舞台、象征意義明顯,動作風格化,一塊闆一目了然,動作節奏與歌劇音樂一緻。

意象是關于情緒的。

中國畫是關于圖像的外在意義,達到"天人合一"的高距離境界。

中國獨特的水墨漫畫是衆所周知的。

在《小天鵝座找媽媽》中,墨點狀的小飛蛾通過尾巴擺動的頻率表達自己的感受,而在《田園長笛》中,老牛聽着,融入大自然。

從價值體系來看,中國理學院是關于"教育意義"的。

"最深刻的思考,結合最完美的藝術形式。

這些鮮明的中國特色,也就是我們常說的中國風。

<h1>短暫的恢複陷入困境</h1>

"文化大革命"後,中國動漫産業開始複蘇,豐富的題材、創作方法、制作工藝成熟是這一時期中國動漫創作的特點。

經典神話故事改編包括《哪一海》、《金猴掉落》、《天樹池譚》、少數民族民間故事《好夏武東》、《蝴蝶泉》、童話《好貓》、《黑公雞》、《老狼客》、《雪孩子》、《猴漁月》。等。

1979年,其形象被重新創造,創造了一個想要點燃涅槃的英雄。

成語和諺語是郭楠先生,曹沖,拯救鹿的剪輯,雌性蝸牛,狐狸假老虎,現實主題,大象,一夜之間的畫廊和三僧的故事。

科學奇幻題材如《我的朋友小海豚》、《小機器人》等,以及運用敦煌壁畫造型元素的《九色鹿》、水墨剪紙動畫(《河争戰》)等。

1980年12月,日本動畫《鐵臂A同木》開始在中央電視台播出。

值得一提的是,鐵臂A桐木手捶打昆蟲的作者,就是要看到《鐵扇公主》,決定加入動畫世界

之後,主要來自日本和美國的外國動畫開始流入中國。

20世紀80年代和90年代流行的外國動畫劇集

日本、美國已形成成熟的動漫産業,輸出速度快,在數量上具有粉碎的優勢,形成了大面積、全時電視覆寫。

内容、講道意味着少,注重娛樂功能,目标群體不僅僅是兒童,閱聽人更廣泛,覆寫年輕人、成年人。

為了應對市場需求,中國動畫也開始嘗試制作電視卡通片和電視劇。

伴随着一代人的成長,《翺文狄的故事》、《黑貓警長》、《葫蘆娃》等優秀作品,都誕生于這一時期。

然而,同期動畫制作有限,國外作品沖擊激烈,中國動畫轉型困難重重,迎來了低谷。

<h1>中外男女同校是不一樣的</h1>

20世紀90年代成為中國動漫産業發展的關鍵時期。

《遠古英雄走出少年》、《傳說中的神牌》、《大兒子小頭爸爸》、《藍貓淘氣三千問題》等大型動畫系列紛紛問世。

1999年8月上映的《寶蓮燈》,不僅是對整個1990年代動畫轉型的總結,也暴露了中國動畫進入新世紀後的内在問題。

Pauline Lamp的角色取自迪士尼

這些角色來自二十多歲,其中許多人最初是作為加工電影開始的。

他們對國外動畫制作過程和趨勢有更好的了解,了解年輕人的喜好,這是一個優勢。

但與此同時,他們缺乏獨立的創作能力,面對原創作品,沒有辦法開始。

最後,設計的角色和動作借鑒了迪士尼的風格。

這不僅僅是為了習慣迪士尼動畫的眼睛,也是為了更好地将動畫角色與計算機生成的三維背景相結合。

在這個完全中國神話的故事中,充滿了日字,美式漢字,漢字;

古代情節、中國現代音樂故事、美國制作推廣方式交織在一起拼貼。

整部作品既不是西方也不是西方,既不是中國也不是很中國,它不僅要追求民族風格,還要展現國際化,展現當代中國動畫創作轉折的另一個典型特征。

進入新世紀後,中國動畫制作大漲。

中國動畫師開始妥協,逐漸放棄了原有的制作方式:剪紙、水墨、木偶、影等功能但費力的制作被束之高閣,取而代之的是快速便捷的電腦批量生産。

從形式到内容,日美動畫全方位模仿,逐漸失去了中國傳統文化。

在《我是歌迷》中,角色被塑造成日本青年偶像。在《包葫蘆的秘密》中,配角青蛙抄襲迪士尼風格......也有一些全面西化的作品。

中美合作的原畫,從人物到情節,都是西方的

就算講自己的故事,也需要融入日美的風格、情節和娛樂。

《小青田師都》無處不在的是《名偵探柯南》的影子,《蝴蝶夢:梁山波與朱英泰》以美國動畫音樂為藍本,《秦世明月》系列人物設計融入日本動畫的特色......都呈現出一種雜亂無章的風格。

金箍棒的傳說是以《西遊記》為藍本的,隻有服裝幾乎沒有一些中國元素,從人物造型到故事核心,都會被娛樂到最後

還有一個主要疾病:減少幼年化的趨勢是顯而易見的。

《快樂的羊與灰狼》、《熊出沒》等電影以主宰銀幕姿态,反複在電視上播出。

雖然有些動畫獲得了較為正面的評價,但從整體上看,具有中國特色的中國動畫,早已不再是風景。

此時此刻,2015年(《大聖歸來》)的出現,實在是無價之寶。

從人物到服飾背景,中國傳統文化中蘊含着許多元素

劇本故事是對經典著作《西遊記》的第二次改寫,人物形象和場景環境的設計,都脫離了日本動畫和好萊塢動畫的影響,真正實作了原有的國有化。

釋出贊後,全人自告奮勇地成為"水",有阿姆裡等人看了這部電影。

《大聖歸來》上映已經三年了。

後來,雖然偶爾也有傑作,但很難找到這樣的現象級動畫作品。

縱觀今年的夏日檔期,《昨日青光》的暫時退出,票房并非可與《新大兒子小頭爸爸:俄羅斯曆險記》相媲美,也隐約證明了中國動畫目前的困境。