2007年,河南省魯濟縣的一位老農民在裝修房屋時,意外在屋頂上的一塊舊瓦片下發現了一顆子彈。子彈裡沒有火藥,隻有一張記錄過去秘密的紙條。

老農姓李明山,現居河南省魯孜縣。2007年,李明山想翻新自己的老房子,于是邀請了村工隊。當工程團隊爬上屋頂拆除舊瓦片時,他們發現一顆子彈埋在破碎的瓦片下。

李家三代都是窮農,這裡沒有經曆過什麼大戰,為什麼在屋檐上會有一顆子彈?

李明山仔細檢查了一下子彈,發現子彈已經掏空了,隻有一張皺巴巴的紙條。

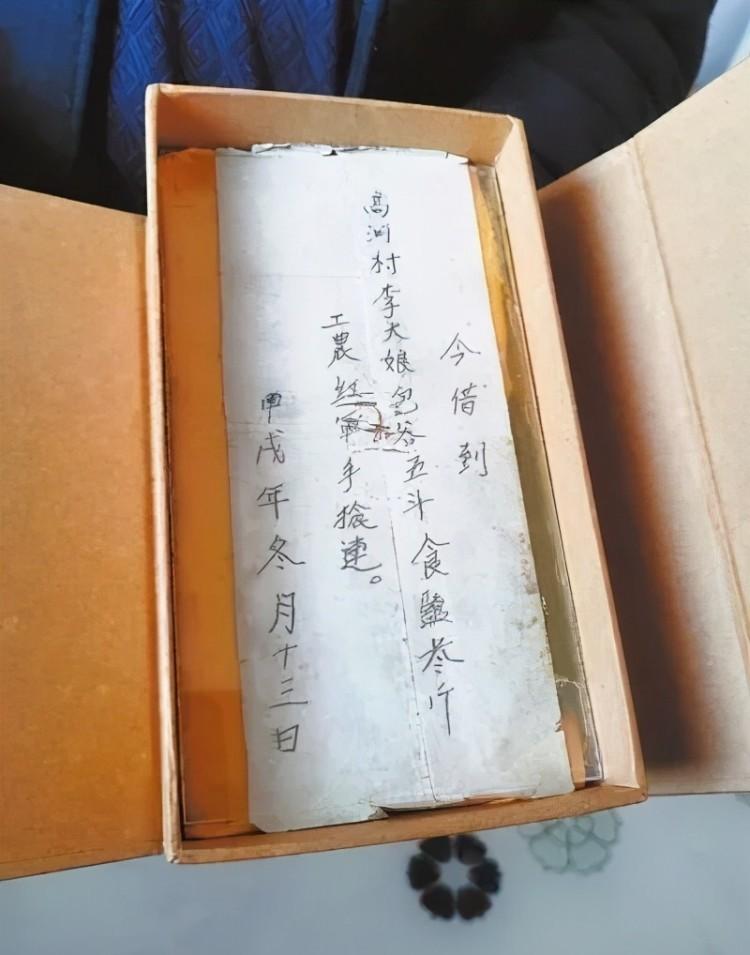

由于年代久遠,紙張已經泛黃,但上面的筆迹還是很清晰的。它是歪歪扭扭的:

今天借給高河村李大帝谷五桶鹽斤,工農紅軍手槍連,迎來了第13個冬月。

原來這是一張借方票據,而《李夫人》中的借貸票據是李明山的祖母——項曉翠。

李明山不知道,他的祖母也借給了紅軍食物,隻能記一張紙條去找父親詢問情況。

李明山的父親告訴他,他的母親項曉翠在他小時候就跟他講過這件事,但是因為當時他太小,記不清紙條藏在哪裡了,但當時他卻想起了母親和紅軍的故事。

就這樣,這封埋藏了半個多世紀的借貸票據,終于被一位老人揭開了它的神秘面紗。

一切都要從1934年的阿元年開始,當時國民黨軍隊對中國紅軍的勞工、農民和農民進行了第五次圍攻行動,在王明"左傾"思想的影響下,我軍對國民黨軍隊的第五次反圍攻行動徹底失敗了。在反圍攻戰失敗後,中央紅軍不得不為此目的進行戰略轉變。

也就是說,從今年開始,我軍開始了兩萬五千裡長征的旅程。

長征曆時兩年,中國工農紅軍主力實作了從長江南北向地區的戰略轉移。兩年間,中央紅軍橫渡14個省,當地國民黨軍隊和土匪打了600多場仗,攻占了700多個縣鎮,紅軍還保住了許多年輕紅軍戰士的犧牲,營幹部多達430人,但他們的平均年齡不到30歲。

雖然長征使中國勞工、農民和紅軍大傷,但也讓紅軍的主力留下了一支生力,為今後的抵抗勝利奠定了基礎。

在這條漫長的征程中,中國紅軍的敵人是勞工、農民和農民,除了惡劣的自然環境外,還有國民黨的圍困和攔截。

敵人阻撓了長征,以對抗中國共産黨。同樣在中國紅軍通過各省市散布虛假資訊,告訴群眾紅軍是"共産黨土匪",是"無惡"小隊,如果有人發現紅軍通過,必須躲藏起來,或者去國民黨報案。

雖然長江南北的人們都知道,中國紅軍是一支紀律嚴明的隊伍,不會把群衆的針頭放線上上。但北方地區并不了解紅軍,是以很多人被國民黨蒙蔽了雙眼。而當時,幫助紅軍是個大忌諱,需要相當大的風險,有些人隻要把東西送到紅軍身上,就可能遭到當地國民黨軍隊的報複。

當時是12月,天氣很冷,暴風雪已經下了幾天。雖然農村有一個"瑞雪大年"的說法,但這樣的大雪也讓農村的道路變得難以行走。

當時,執行轉移任務的紅軍部隊抵達河南省三門峽的蘭草村,為了讓隊伍休息一下,軍首一緻決定将隊伍帶進村。

整個村蘭草上共有17戶人家,而且基本上都是佃戶,全家食糧無果,難以生存。而且因為戰争導緻村裡的新聞很封閉,再加上突然來了那麼多武裝士兵,老百姓突然吓傻了。

正好趕上混亂,許多地區都有人倒在草叢中,搶劫村莊。如果村子裡遇到搶劫是好事,雖然普通人沒有錢有食,這個冬天也可能不會去,但整個村子要互相照顧,好壞也可以有出路;

在等待紅軍士兵說些什麼之前,村裡的年輕莊直接把手中的東西扔到村子的後山去跑。而那些行動不便的年老弱女幼,跑不了遠,隻能關上門,怕有什麼意外。其中有一隻小綠,腳很小。

這支部隊是中國著名的第25軍,全稱中國勞工、農民和紅軍第25軍,它成立于1931年10月,是中國共産黨在玉玉地區農曆革命時期建立的人民軍,下屬紅四軍。

在25,000英裡的長征中,第25軍可以說是所有紅軍中最特别的。我們都知道,長征的環境極其艱難,不僅要爬雪山,穿越草原,還要經常與國民黨軍隊作戰。

其他部隊在與國民黨軍隊的戰鬥中,隊伍會變得越來越少,但紅25軍,不僅在生命力和裝備不足的情況下反擊敵人,而且還不斷補充新鮮血液,隊伍越是成長。甚至背部也可以繼續補充其他力量。

長征結束後,第二十五軍的人數被撤銷,并入該團的第75師。1937年改編為國民革命軍第八路軍第115師第344旅,成為抗日戰争期間第115師團的主力旅之一。

第二十五軍司令員是我國開國元帥徐海東,1925年正式加入中國共産黨,參加了黃麻起義,去了德國的勞山、玉林橋兩戰取勝;

後來,中華人民共和國成立後,徐海東成為中華人民共和國第一國防委員會委員。1955年,他被授予将軍軍銜,毛主席稱贊他是"為中國革命做偉大工作的人"和"勞工階級的旗幟"。1970年3月25日,徐海東在鄭州去世。

但這次徐海東頭疼,他也聽到了一路上的國民黨宣傳,而那個時代的人們都害怕官兵,看到槍根本開不開門。

但是沒有辦法,軍隊已經行軍很久了,士兵們基本上沒有吃飽飯。如果你這樣下去,你将不得不等待長征,士兵的屍體就會崩潰。

他隻能硬着頭皮,派兵到每個家敲門,希望當地人民能為他們提供一個休息的地方,但全家都關門,不管紅軍士兵怎麼打電話,整個村子都沒有回應。

當我第一次來到李的家門口時,沒有人回應。紅軍士兵以為沒什麼戲,但就在這時,李明山的奶奶蕭翠開了門。

紅軍士兵表明了自己的身份,并告訴他,他希望從他們家的小麥農場借幾天的假。

麥田就是一片糧田,中國農民通常在田地上建一塊平坦的地,用來在農民忙碌的時候晾幹小麥,或者在地裡把麥子或收割的大米放在地上,磨碎小麥,用牛拉石頭碾碎谷物。當農民忙碌時,他們習慣于堆放稻草。現在,一些農民會習慣性地把收獲的糧食放在路上,因為這個原因。

項目小崔立即同意了。

後來,根據小崔的日記,其實當時小崔一開始并不想開門。但她看到一個年輕的士兵站在雪地裡,穿着一件薄薄的冬衣,在門窗的縫隙裡,忍不住,打開門,同意了紅軍士兵。

等不及一小崔就完了,幾個小紅軍士兵幫小翠清理。幾個年輕人抱起那個家夥,開始工作,他們滿懷熱情地很快清理了麥田和院子。

小翠苦惱了這些娃娃兵,告訴他們的上司,紅軍紅兵可以用自己鋪在地上的麥托盤作為墊子,讓士兵們在溫暖溫暖的時候睡覺。

紅軍士兵趕緊打掃感謝,在清理完麥田後,紅軍士兵去其他村民的家中打掃。

項曉翠看着這些年輕的紅軍戰士,慢慢發現,他們并不像國民黨人說的那麼殘忍,但對老百姓卻很善良。于是他跑到後山,告訴躲藏的年輕人,叫他們趕緊回去。

慢慢地,原來害怕逃跑的人又回來了,原來冷冷荒涼的村子,也因為這群熱情洋溢的紅軍戰士而變得生機勃勃。

很快,整個村的老百姓家都基本被紅軍士兵打掃幹淨,此外,士兵們還自告奮勇地照顧村裡無助的老弱婦兒,幫助修繕房子。

到了午餐時間,紅軍隻剩下很少的食物,每個士兵隻剩下半碗粥。說粥,其實就是一鍋米糠、小麥粉和少許鹽來煮糊狀。但它是如此的糊狀物,以至于紅軍士兵很少吃它。

蕭翠看着他們,想起了被帶走的大兒子。觸摸場景生活,項目小綠色原本暈倒過去。

紅軍士兵看到幫助物品小翠暈倒在地上,叫随隊的醫生,救小翠不容易醒悟過來,知道自己兒子的事情,在安慰物品上肖翠說,雖然你的兒子走了,但紅軍的每一個士兵都是你的兒子。

後來,有村民看到紅軍士兵吃得很差,想送一些食物給紅軍,但紅軍卻沒有收到,因為軍隊有"不拿群衆一槍打中線"的紀律。

"不拿群衆一針線"是革命戰争時期軍民魚水形勢的核心展現,也是我軍中具有的重要精神之一。1929年,中共中央分别頒布了"三大紀律、八個關注",分别:不拿群衆針線,全部抓回民心,不打人,不毀莊稼,不戲弄婦女,不虐待囚犯,公平交易,借東西還, 賠償損失。

這些紀律很快被頒布到中國共産黨的行列中,為我軍在公民社會中樹立了良好的聲譽,後來也成為中國共産黨紀律工作的重要淵源。

河南的冬天異常寒冷,晚上,溫度可以接近零下十幾度。小翠想邀請紅軍士兵在房子裡休息,但紅軍士兵說,軍隊不允許擾亂老百姓的紀律,沒有辦法,項小翠隻能邀請紅軍士兵到自己的牛棚休息。

項曉翠找到一位紅軍連長,說士兵們可以睡在自己的牛棚裡,好壞用瓷磚蓋頭,可以熱身一點。

紅軍士兵一聽到姑姑對他們說的話,就急忙感謝蕭翠的敬禮。

就在這時,一名重傷兵被擡到小翠家門口,幾名士兵希望項小翠讓受傷的士兵在他們家的二樓休息,當然,他們也答應不搬房子裡的任何東西。

項曉翠很快答應了接下來的兩個房間,立即讓兒子上樓打掃房間。

到了第二天中午,紅軍士兵們剛剛準備生火做飯,卻發現隊伍裡沒有食物。項曉翠發現紅軍士兵的困難,說自己有2000多斤玉米,可以拿出來給士兵喂食。

紅軍士兵什麼也沒說,拒絕接受,說得好,說是借五塊玉米,這樣打地主的舊财富就會回來。

小翠項沒有猶豫,立刻從地窖裡拿出五塊玉米給士兵們,還說道:"沒什麼可借的,當送給紅軍的時候。

士兵們收拾好玉米後,一路小跑到其他村民家借石磨,有的人上山撿柴火、燒火做飯,小時候就留在村裡站崗守衛。

很快,士兵們從山上帶回了許多捆木柴,所有士兵都留下了一捆燒柴,其餘的都去了願意借給紅軍食物和石磨的村民的家。

士兵們開飯時,項曉翠拿出一大鍋自己腌制的腌黃菜,據說怕玉米粉無味,吃了一些泡菜好吃。

士兵們借了一個小翠家的食物,自然不會吃自己家的泡菜,但小菜也很固執,不讓士兵把泡菜放在手下。隊伍中的小士兵别無選擇,隻能跑去向他們的營長尋求幫助。請展示跑完的跑回家中的小綠,再領到一小隻綠手酸黃的蔬菜。

後來,紅軍隊長跑到家裡的一個小綠地借鹽吧,承諾小綠會随玉米一起歸還。罐頭小崔剛拿出鹽條,看到小兵身後的頭拿出一把秤,明明重達了三斤鹽。

李明山的父親總是回憶起他的母親蕭翠經常告訴他們,紅軍的紀律非常好。

要知道,在戰争年代,家裡有兩千多斤玉米,一大罐鹽,可以說是有錢的家庭。而戰争頻繁,各方對食物的需求量非常大,不僅土匪會搶劫食物,欺負人,流離失所的人甚至一些國民黨官兵也會搶劫人民的食物,但隻有紅軍從未搶劫過,而且他們去了哪裡,還會為富有的土匪惡霸而戰, 田野和食物給老百姓。如果換成其他力量,估計連鹽滴也不會離開老百姓。

部隊在這裡駐紮了大約半個月,在此期間,除了發現周圍村民的幾粒糧食外,其他時間不是為村民打掃、燒柴,或在山谷裡進行哨兵訓練。

當部隊即将離開時,當地人民非常不情願。一開始找一個小兵借食物找她,告訴她部隊快要走了,食物可能來不及回來,本來想從西奧給她一點,但是這裡的土昊食物不多,部隊也沒有動他們。

但軍隊有紀律,拿老百姓的東西一定要還,現在軍隊的條件很艱難,隻能寫一張紙條,當部隊回來的時候,把食物還給她。

然後他寫下了紙條,遞給小崔。

雖然紅色二十五軍後來又回來了,但那件物品并沒有拿出那張紙條,而是把它放在一個炮彈殼裡,扔在了屋頂上。

直到1959年,這位80歲的老人才躺在病床上,沒有向任何人提起這件事。

重磅炸彈和借貸很快傳開,社會各界人士都想來李明山家一探究竟。記者想得到第一手消息,有很多收藏家想以高價購買這筆貸款,價格已經到了3萬元。

不僅如此,政府還派人去找李明山的家人,表明政府願意償還李明山家五倍的貸款。同時,政府也希望這筆貸款能夠被拿走,放在第25軍事紀念館永久儲存。

最後,經過慎重考慮,李明山将這張紙條以免費捐贈的形式交給了紅二十五軍紀念館,達到了老人的遺願。

現在在紅色第二十五軍紀念館内。不僅有這篇筆記,還有不少紅軍士兵辛勤耕耘的曆史遺迹。紅二十五軍紀念館就這樣成為紀念中國長征精神的璀璨明珠。

它不僅保護了留在該地區的紅色二十五軍長征遺骸,而且為長征精神和促進黨的輝煌做出了巨大貢獻。

近年來,有越來越多的類似"條紋下"的曆史遺迹在民間被發掘出來,它們不僅為中國的長征曆史填飽了豐富多彩,而且在新一代青年人的心中樹立了我們黨、我軍無畏的困難、艱苦的革命精神和對國情的熱愛。