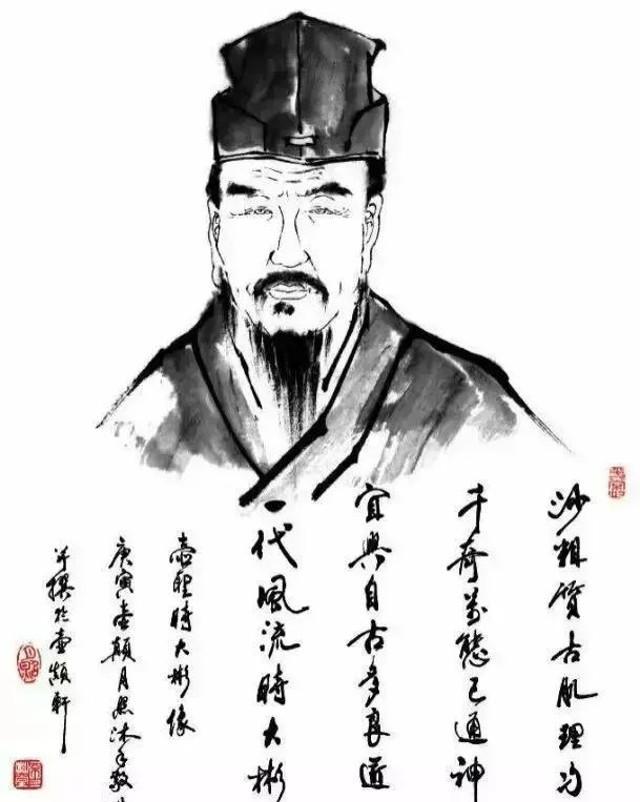

石大轲(1573-1648),明萬曆給清順治人,是當時著名的紫沙"四人"之子之一。

他對紫砂陶的泥漿制備、成型技術、造型設計和銘文有着深入的研究,建立了那種空模的泥闆和布景的高難度技術體系,這種體系仍然被紫砂工業所繼承,誕生于明代,清代順濟初期。當大賓的制罐技全面時,在泥漿制備、成型技術、儀器設計和書法方面都有突出的成績。

作品風格

他選用紫砂泥混成各種泥漿顔色,用來制作,形成了古樸而雄偉的風格。

他早期的作品大多被模仿為春壺,之後根據識字的茶葉習慣改小壺,而制作年份,被推崇為正宗的壺藝。作品很多,北京、上海、南京、台灣等博物館都有收藏。

他将沙子混合在泥中,創造了一個調沙的合法鍋,古人稱之為"沙子粗糙的古代質地",獨一無二。在成型技術上,改進了彈簧"木為模"法、車身沖孔法和體裝圓柱體成形法相結合,進而确定了紫砂鍋泥漿片成型的基本方法,是紫砂鍋體系中的一大飛躍;

大銀聽了陳吉茹等識字建議,換成大鍋換小鍋,讓紫砂壺更适合識字的茶習慣,将文學興趣引入壺藝,讓壺藝和茶道相結合,把壺藝提升到一個新的高度。

當大賓的三大舉措,開啟未來一代壺藝新世界

當大印是一代紫沙藝術的工匠大師,鍋藝精湛,當人們争相時,有"宮燕說大銀鍋"的字樣。

全世界的大印壺多被故宮博物院、上海博物院、南京博物院、香港茶館等文化機構收藏,但幾十件,散布在民間和年代都可以檢驗,也很少見。

戒指紐扣鍋是2010年印度西部寒冷秋季拍賣的焦點,售價為13,440,000美元。這個鍋已經寫在景西紫砂德上,出版在封面上,看得值錢。

當大彬建立了紫砂鍋生産的新體系時,至今已為工匠們普遍使用,當時它做了三項舉措,在後世打開了鍋藝的新天地。

一、新的成型技巧

石大钊對紫砂鍋藝術的最大貢獻是創造了一種新的成型方法,即"身體桶"和"設定"技術。

以泥漿形成的法律制度變成一個身體桶,丢棄模具,全部依靠手打,形成合理完善的一套工藝工藝。大銀的倡議是紫砂鍋成型工藝中最大的變化。

這種獨特的成型技術,為宜興紫砂的發展奠定了基礎,至今仍在使用,是紫砂技術曆史上的一個裡程碑,使紫砂技術在衆多技能中獨樹一幟,成為非物質文化遺産。

二、轉砂工藝

在泥漿的選擇上,大印将瓷工藝中采用"二進制比對"的方法,移植到生産紫砂中,第一種調砂方法。

在泥漿中添加粗砂,一方面改變泥坯在幹燥和燃燒過程中的實體性能,使其不易破裂;另一方面,在粗沙中,是拿沙子沒有空氣的耳朵。

當大印的弟子許有泉緻力于泥漿的混合時,晚年突然覺得"我的本質不及時粗"!

三、将大鍋改為小鍋

紫砂鍋類型由大到小的轉變,也是紫砂鍋曆史上的一個重要變化。

周高琪在《楊羨壺系統》大斌的時候"去洞後,聞到陳美功和龔,太原公共茶葉理論,是一個小壺,幾個案例都有一個,活着閑着想,前後有名家,而不能。是以在陶人的偉大傳承中,善于空洞的群體眼光。"

大彬早期做大鍋的時候,在闫東、陳吉茹等著名識字者之後,受識字飲茶風格和小鍋美學理念的影響。

這個花盆是用識字的思想制作的,進而決定性地改變了紫沙壺的發展方向和道路,使紫沙成為工藝和思想相結合的藝術品,而不僅僅是一種實用工具。

通過記錄和後來紫砂的曆史發展軌迹,文學美學概念自始至終對紫砂鍋的發展有着決定性的影響。

書桌上經常擺放大賓鍋,無論是靜靜觀賞還是喝酒,你都會感受到紫沙曆史發展的脈搏,與大師的靈魂交流嗎?

本文分享自業主紫沙錨:尋塵沙