1885年10月7日,尼爾斯·玻爾出生于丹麥哥本哈根,丹麥王國的首都,最大的城市和港口,也是北歐最大的城市,世界上最着名的國際大都市。他出生于一個非常富裕的家庭,他的父親克裡斯蒂安·玻爾(Christian Bohr)是哥本哈根大學的生理學教授,曾兩次獲得諾貝爾醫學獎提名,玻爾的母親來自一個非常富裕的家庭,她的父親玻爾的祖父是當地著名的政治家和銀行家。

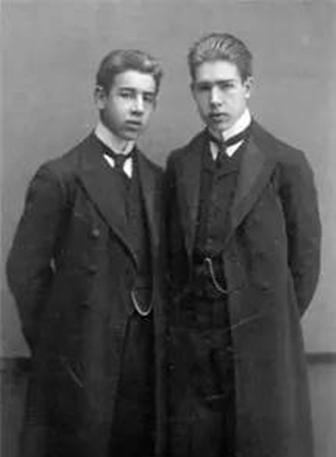

玻爾(右)和他的兄弟

良好的家庭條件使玻爾接受了良好的教育,1903年,玻爾進入哥本哈根大學數學與自然科學系學習實體學。當時,丹麥國家科學院組織了一年一度的學生知識競賽,一年的實體是用來測量液體表面張力的,因為玻爾的父親是哥本哈根大學的教授,是以玻爾可以利用父親實驗室的條件進行實驗,他根據實驗造的論文很有價值, 是以在1907年玻爾用一篇關于水面張力的論文赢得了丹麥皇家科學與藝術學院的金牌。

玻爾的筆迹

1909年,玻爾獲得哥本哈根大學理學碩士學位,1911年獲得哥本哈根大學哲學博士學位。由于父親的關系,1911年,他獲得了嘉士伯啤酒廠的獎學金,出國旅行一年,玻爾選擇了英國。1911年9月,26歲的玻爾走進了卡文迪實驗室,在那裡他負責湯姆森,被稱為現代電子理論,但玻爾在卡文迪茲實驗室的經曆并不愉快,這就是本文的重點。

玻爾和他的妻子

事情是這樣的:玻爾在1911年獲得博士學位,他的論文是金屬電子學,其中牛頓創立的經典實體建築正處于暴風雨階段,愛因斯坦,普朗克和其他科學家已經觸碰了量子實體學的大門,當玻爾年輕時,他覺得經典實體學不再能描述某些原子現象,不得不創造一種新的理論來适應這種微觀水準, 于是他帶着自己的理論來到英國劍橋,來到卡文迪斯的實驗室,想與他的偶像湯姆森交流。

湯姆森是誰?湯姆森在1904年提出原子由帶正電粒子和帶負電的電子組成,這是著名的葡萄幹蛋糕模型,他認為是葡萄幹,均勻分布在原子之間。而且,更重要的是,1906年湯姆森還因其對氣體電導率的理論和實驗研究而獲得了諾貝爾實體學獎,是以湯姆森在英國學術界的地位在當時還很高。

湯姆森

玻爾發現湯姆森的原子模型有許多不合理的地方,無法解釋迄今為止發現的現象,于是玻爾來到卡文迪克斯實驗室與湯姆森分享了他的觀點,并指出湯姆森提出的原始原子模型不合理的地方。諾貝爾實體學獎獲得者湯姆森,是英國知名的天才,尤其是英國劍橋的學術界,是權威的代表。這位26歲的年輕人在第一次見到這位才華橫溢的男人時"魯莽"地指出了自己的錯誤,湯姆森無視了他。玻爾失望地發現,這位偉大的實體學家喜歡展示自己的天才,對他的理論不感興趣,他以為自己可以在這位才華橫溢的實體學家的幫助下來到這裡,但他卻受到了冷落。

玻爾和盧瑟福夫婦相遇

倫敦的皇家學會拒絕了玻爾的貢獻,《皇家學會雜志》也沒有接受玻爾關于原子模型的論文,玻爾對此感到失望,1911年11月,他前往曼徹斯特加入了盧瑟福的研究小組,為此,海爾受到了圍繞原子核移動的電子行星原子模型的啟發。也就是說,圍繞原子核的電子軌道運動模型引入了原子核外電子的量子軌道,以解決盧瑟福原子模型中原子結構穩定性的問題。

1921年,玻爾在哥本哈根大學創立了理論實體研究所,以深入研究量子力學。哥本哈根大學理論實體研究所吸引了一大批傑出的實體學家,其中許多是後來的量子力學,其中九人獲得了諾貝爾實體學獎,後來在哥本哈根學派。

回想起來,正是因為他的傲慢,湯姆森錯過了這樣一位更有才華的實體學家,是以它告訴我們一個真理:無論達到什麼高度,謙虛都是必要的。

玻爾和愛因斯坦