中原標準時間2021年10月16日0時23分,攜帶神舟13号載人飛船長征2 F遙控13号運載火箭,在酒泉衛星發射中心按照預定時間精确點火發射,約582秒後,神舟13号載人飛船與火箭成功分離,進入預定軌道,成功将翟志剛送入, 王亞平、葉光複3名航天員進入太空,機組人員狀況良好,發射成功。

這是中國載人航天計劃實施以來的第21次飛行任務,也是空間站階段的第二次載人飛行任務。釋出前後的移動細節是什麼?背景故事是什麼?新華社記者為您帶來現場記錄和觀察。

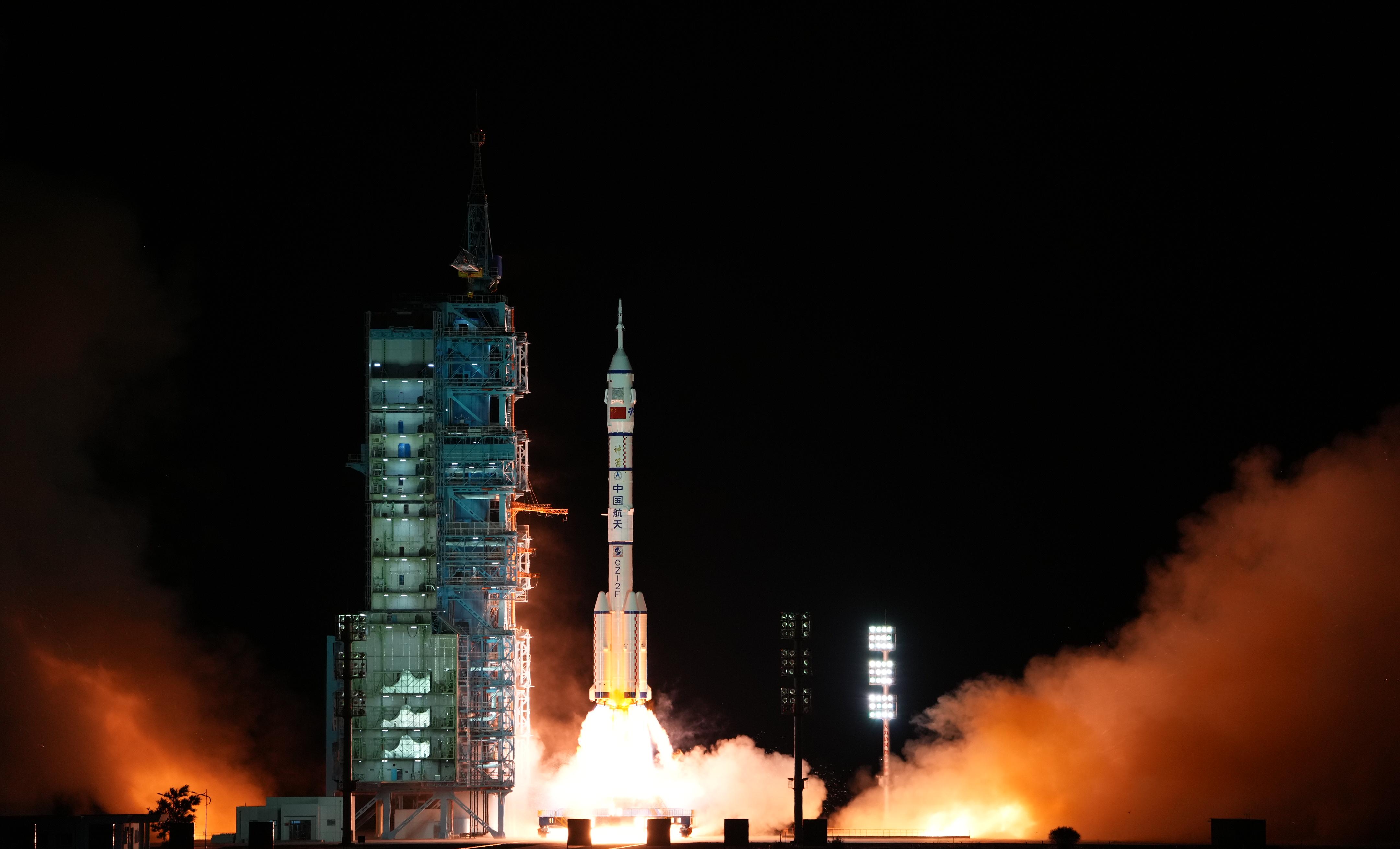

10月16日,搭載神舟13号載人飛船的長征2号F-Tele 13運載火箭從酒泉衛星發射中心點火起飛。(新華社記者李剛)

遠征:跨越時空的巧合

15日晚,東風航天城問天歌。月亮高高飄揚,月亮很薄。寒風阻擋不住人們的奔波熱情,我們從四面八方趕來,為神舟13号騎行。

"向航天員學習,向航天員緻敬""祝你們成功,期待你們的勝利"......一聲呐喊,一面旗幟,代表着人民最衷心的心願。

10月15日晚,神舟13号載人飛行任務的宇航員在天閣廣場酒泉衛星發射中心參加儀式。翟志剛(左)、王亞平(中)和葉光複(右)即将開始為期六個月的任務。(新華社記者李剛)

這是一次注定要載人航天的任務。

大約一個月前,神舟十二号任務的第一批機組人員,駐紮在空間站的核心子產品中,成功完成了為期90天的太空之旅,并成功傳回地球。

18年前的10月16日,第一位宇航員楊麗偉乘坐神舟五号飛船從繞地球14圈的軌道傳回,完成了中國首次飛行壯舉。

更巧合的是,神舟XIIE的發射日期是中國第一顆氫彈成功爆炸的周年紀念日。10月16日,神舟13号發射,中國第一顆原子彈成功轟炸紀念日。

因為繼承,是以浪漫。因為掙紮,是以偉大的海岸。如果奇迹有顔色,那一定是"中國紅"。

在探險儀式上,宇航員王亞平的女兒大喊"媽媽,媽媽",在人群中特别引人注目,而作為宇航員的母親王亞平的眼睛堅定,腳步聲,但在上車前的最後一刻,眼睛閃爍着一滴動人的淚水,這一幕讓人感動。

太陽和月亮的星星是愛情的話語。王亞平曾經告訴女兒去天空摘星星,此時此刻,她已經去了星星,成為"離星星最近的人"。

家是最小的國家,國家是百萬,家此刻的夢想圈。

護航:如何在最快的8.5天内實作應急救援發射?

在神舟十一十一十一十一号成功發射的同時,由航天科技五宮集團研制的神舟十六号載人飛船也完成了發射前的所有工作,進入緊急發射待命狀态。六個月來,神舟五宮團隊經受住了三艘艦艇并行作業的艱巨考驗。

作為一名宇航員,要實作世界往返于"生命之舟"。研發團隊開創了天地結合的應急救援任務模式,即每次有兩艘飛船進入,從後者作為突發情況的救生艇,具有8.5天的應急發射,具備太空救援能力。

如何在最快的8.5天内實作緊急救援發射?事實上,8.5天的應急救援啟動過程還包括48小時的人員集結和準備時間。48小時的時間可能看起來很短,但一支來自天南海北部的數百人團隊,在兩天内讓這麼多人到達前線比你想象的要困難得多。

10月16日,神舟13号載人飛船在北京航天飛行控制中心拍攝,成功與天空和核心艙自主快速交接,并與此前停靠的天舟2号和天舟3号貨船一起,組成了四艙(船)綜合體。(新華社記者田定宇)

長征2 F運載火箭排程系統制定了一份特别名單,列出了所有準備擔任緊急救援發射測試小組成員的人。根據應急救援計劃,排程員将在兩小時内值班組成測試小組,一小時内通知全體員工。

此外,收到指令的時間具有高度的不确定性,可能是在白天大家上班的時候,也可能是一個深夜,也可能是一個假期,對于應急發射過程的管理增加了難度。為了解決這個問題,排程系統在規劃者基本裝配路線的基礎上制定了各種路線規劃。例如,如果團隊成員在城市中的航班較少,請提前安排車輛将他帶到附近的大城市,以確定每個團隊成員都能在配置設定的時間内到達。

同時,排程員還需要将産品、測試裝置、辦公用品、防護用品等必要物資備份到位,并協調發射場提前開始準備。換句話說,從下訂單時間起48小時内,排程系統将能夠讓所有測試團隊成員穿上工作服并将其放入射擊場。

在這個過程中,火箭團隊基于30分鐘的計數周期,每兩個小時進行一次工作階段。不僅如此,每個工作步驟都細化到工作時間、累計工作時間、所需崗位和屬于中隊、定位廠的人數,"清晰"地安排。

特别是"累計工時"将計算每個人連續工作的持續時間,當達到預設的最大值時,必須更換人員,以避免"疲勞戰争"。

注意:将創下中國航天存在的新紀錄

航天器進入軌道後,按預定程式,與天舟二号、天舟三号組合進行獨立快速交接。宇航員駐紮在天空和核心艙内,開啟了為期六個月的在軌存在,開展機械臂操作、太空外活動、航段轉移等工作,進一步驗證了宇航員在軌的長期存在、再生和健康保險等一系列關鍵技術。

按照計劃,神舟13号載人飛船與空間站天空和核心艙完成後,徑向導航,對接時間将從神舟12号延長三個月延長至六個月,實施180天複雜長期駐留任務,這将是我國迄今為止最長的載人飛行,将是首次評估和驗證空間站任務宇航員長期在軌存在能力。

10月16日,宇航員翟志剛(中)、王亞平(右)和葉廣福(左)在北京航天飛行控制中心進入天空和核心艙時向全國揮手緻意。(新華社記者田定宇)

神舟12号載人航天任務成功返航約一個月後,神舟13号載人飛船再次将宇航員送入太空,完成了進一步的優化更新,新技能将進一步提升神舟載人飛船的綜合能力。

最值得注意的是,神舟十二号載人飛船在太空中進行了第一次徑向會合,上演了"太空華爾茲"。随着空間站姿态的不斷調整,與空間站的接口被縮減并停靠在天空中和核心子產品下方。雖然隻是方向變了90度,但對接要困難得多。

在徑向對接過程中,航天器直立與地對地通信将從空間站轉變為基站,通過空間站與飛行器之間的空間通信電路,再通過中繼星與地面建立通信鍊路。通過這種方式,可以在徑向再整修過程中實作航天器與地面之間的連續接觸。

徑向定向和對接的整個過程由制導導航與控制(GNC)系統指揮,航天器智能自主完成。徑向和前向交會是中國空間站載人飛船在未來空間站載人着子交變任務中相遇和交替使用的正常方式。

統籌:王宇、陳芳、王敏

記者:胡偉

編輯:黃琦、牛偉