相信你是在小編推薦下讀完這部小說的,你可以告訴小編你内心的想法,和我分享哦!

現在繼續跟随我的腳步,一步一步來分析這篇文章!

全文是用來用第一人稱描述整個故事的,即第一人稱的特征和好處。

第一人稱的使用使文章更真實,更有故事性(曲折),使文章形象更加生動,讓讀者可以更具體地了解作者的心情。第一人稱具有親密感友善的主觀心理描述,有強烈的生成感,容易抒情。第一人稱叙事角度,寫出"我"的眼睛,心裡的東西,能充分展現"我"的内心世界,這更加現實。閱讀時,似乎不僅作者是"我",甚至讀者也成為小說中的"我"。是以第一人稱的優勢在于,小說情境顯得更加真實,作者與讀者之間的距離減小。更接近自己,大多數人讀小說都是消遣,從小說中找到自己的欲望、幻想,然後用第一人稱,能讓讀者有同樣的感受,有一種身臨其境的感覺。

我們從第一人稱的我開始,小說中從頭到尾一直在不斷強調自己并不瘋狂,并試圖證明這一點,但《我》的叙事并沒有讓别人相信我是正常的,而是讓人認為我是一個瘋狂到極端的殺人犯。從一開始,"我"就把自己定位為一個非常正常的人,但"極度緊張",與普通人不同,有着異常敏銳的感受和聽覺,不像别人的感受被鈍化、摧毀,以至于說得好像是自然的,而是"我"闡述了"我能聽到來自天上和地獄的聲音"卻發瘋了, 這是不可想象的,這不是真的。而"我"則急切地繼續質疑别人認為自己瘋了,更是瘋狂:"你為什麼說我瘋了?""那麼'我'瘋了嗎?"

在别人普遍對"我"瘋狂的情況下,"我"選擇了"健康""冷靜"叙事"我"的殺戮過程,以繼續證明自己沒有瘋狂,是很冷靜理性的人。《我》叙述整個故事的基調大多極其冷靜自立,非常有條理,比如晚上如何走進老人的房間,白天平靜地讨好老人,殺人後有條不紊地躲藏死者,警察門,冷靜反應處理。這一切都證明,"我"有很強的理性,不是瘋了。然而,要依靠這些令人信服的"我"并沒有瘋狂的期望未能實作,從不是因為老人"侮辱我""錯誤地對待我",而隻是因為老人的眼睛和計劃殺死他,到連續七天潛入老人的房間,頑固地因為老人的眼睛閉上眼睛,一次又一次地擱置計劃, 即使成功殺人後老人成功逃避了警方的詢問,卻因為他無法想象心跳而陷入歇斯底裡,坦白殺人的事實這些都是"我"瘋狂的迹象,我無法證明我是一個睿智、冷靜的人。

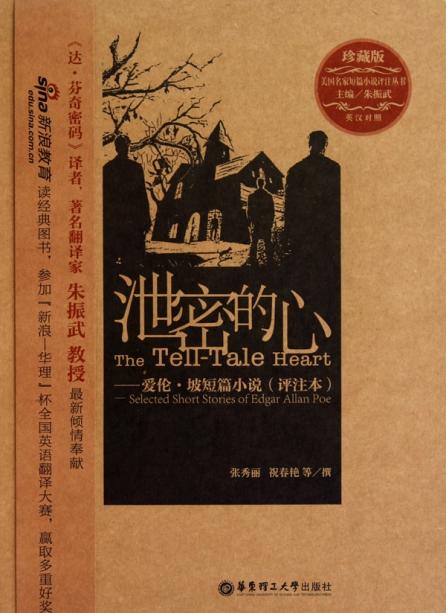

洩露的心髒小說的封面

作品包含兩個主題思想,聽小編給你聽。

小說主人公的"瘋狂與理性",短篇小說交織着瘋狂與理性,時而理性,時而瘋狂,理性與瘋狂,瘋狂行為而暴露隐藏的理性,而這種情況并沒有回答"我"自始至終提出的問題:"你認為我瘋了嗎?"是以,在某種程度上,這也導緻了"我"對這個問題的證明和調查的無意義。

因為老人的眼睛帶給我的不安全感,為了逃避這種冰冷的景象,"我"殺死了老人,但那個人死後,迎來了巨大的恐慌,心跳也越來越快。作者對主人公心理和行動的描寫非常細緻,沒有一處表明瘋狂與理織在一起,看似是相反的,但也在于理性。

世上最大的幸福,就是一個健康人格的幸福!在《洩密之心》中,叙述者的心理性格在我行為的自控力下,他小心翼翼、遠見卓識地做着自己想做的事。叙述者的自我受到外界的影響,意識到自己想犯罪,但心理能量的消耗無法抑制,限制了我的欲望和沖動,這種我追求的滿足感沒有道德限制。

任何人,在任何特定時刻,都可以做最荒謬和最可怕的事情,每個人都可以在特定時刻發瘋。是以,健康的人格隻有在健康環境和教育的影響下才能健康發展,否則會導緻人格畸形,導緻大量神經病患者。

《洩密的心》聚焦于一個冷血殺人犯的行為和心理。文本中語言層次的特殊節奏與人物的心理表現和作者的創作主題密切相關。忽視這些語言技巧,必然會削弱對小說的審美鑒賞力和深刻了解力。- 曹慶豔(商丘師範學院副教授)

小說的作者采用了哥特式小說的藝術性,開辟了新的審美标準,開場懸念本身就蘊含着恐怖的内涵,可以提高恐怖程度,刺激讀者産生恐懼和渴望,對後續的發展有所了解。

愛倫·坡使用第一人稱叙事來證明謀殺的心理,而不是通過描繪醜陋和惡心的場景細節來展示恐怖的氣氛。作者用這種方法設定了一個又一個懸念,使讀者在擺脫了隐藏在腦海中的問題後,産生了好奇心和閱讀欲望。

薩特存在主義的三個基本原則展現在《洩密的心》中,使其成為一部具有強烈存在主義色彩的小說。小編在這裡不再列出,有興趣的小夥伴可以使用周圍的工具查詢相關資訊哈!

這個問題我們就在這裡聊聊,我們還要和你說再見了,有點不情願給大家啊!我期待着下次見到你!