作者|(韓)李東珍

摘錄 |徐月東

毫無疑問,馮俊晖的電影改寫了南韓電影史。《寄生蟲》橫掃四項奧斯卡獎,還獲得了戛納電影節金棕榈獎,這是電影史上罕見的成就之一。為什麼風駿會如此受世界各地電影節評委的歡迎?其中最重要的原因之一,是風俊晖的電影題材抓住了當下社會的脈搏。

作為一名"電影社會學家",馮俊晖的電影一直在描述階級之間的固化和撕裂。《寄生蟲》是一個關于底部互相滾動的故事。但與典型的批判現實主義不同,觀衆很難接管弱勢的一面,觀衆再也無法從片場類型上欣賞到電影。馮俊晖的電影并沒有用悲劇來"淨化"心靈,而是促使觀衆開始思考這種混亂的鬥争構圖的社會意義。以下為經出版社授權摘自《風君輝的一切瞬間》。

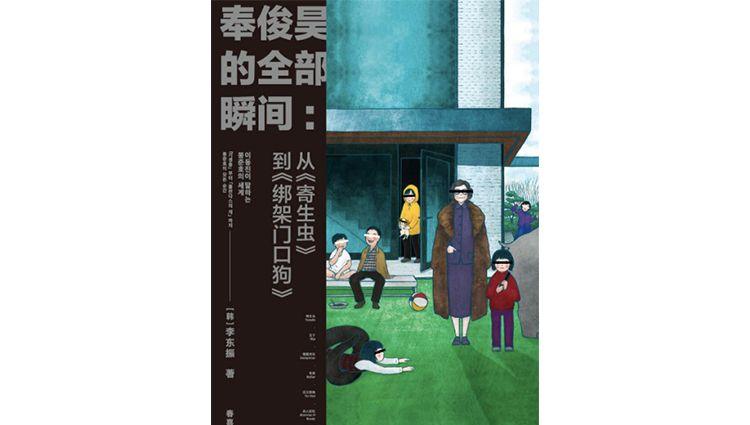

《風君輝的一切時刻》,李東珍著,春熙譯,中信出版社2021年1月版

馮俊晖的電影從類型開始,最後背叛了類型

馮俊晖的電影中不乏轉折點。故事或角色的方向在最後一刻颠倒過來,讓觀衆搶占先機,引導觀衆推翻之前的所有線索。相比之下,這個轉折點更像是故事核心風格的突然展示,或者是導演視角的真實觸動,直接改變了影片的主線。

"母親"從高貴的母愛對兒子的不滿,化為母親的努力掩蓋兒子扭曲的固執。《雪國列車》從生活在人民革命的最後車廂裡,進入保護物種和保持世界平衡的社會生物學冷酷視角。《殺戮回憶》看似是一部富有洞察力的鄉村刑警和首爾刑警為破案的優秀案件而科學尋覓的警匪搭檔電影,但最終卻展現了逆行時空凝視虛空的複雜情感。

馮俊晖的電影從類型開始,最後背叛了類型。他的注意力總是與類型相反。按照類型規則和慣例,故事的每一步都應該按照"計劃"進行,但風俊晖必須默默地把它推入一個"無計劃"的無底洞。

《寄生蟲》的轉折點,是她在雨中按了豪宅的門鈴。在此之前,她隻是一個被董宇(李善君飾)解雇的豪宅裡的前家庭傭工,隻代表個人。《寄生蟲》中最重要的設定是,它不是兩個家庭,而是三個家庭。在電影上映期間,電影公司希望阻止這部關于第三家庭存在的戲劇。

《寄生蟲》電影海報

于光和秦師(樸明勳飾)以一家人的身份出現,而基澤(宋康煥飾)一家在豪宅打架。然後,東宇一家突然因大雨從野營歸來,投入戰争。在這部劇中,食物渲染出一種緊張感,一碗南韓牛脊肉炸醬武東面條非常有趣。這是一個關于食物的故事,兩個便宜的面條混合在一起,但增加了一頭昂貴的南韓牛。

在轉折點之前,寄生蟲的故事展開了,與小公民基澤的家和上層階級的家形成鮮明對比。當東雨一家外出露營時,基澤一家在豪宅的客廳裡喝酒,享受着,沉浸在課堂幻想中。他們期待,如果兒子基玉(崔玉之飾)和杜玉(鄭志洙飾)的愛情關系順利發展,兩人可能通過婚姻實作階級平等。Kizer已經處于試駕的泥濘中,他談到了代表他家的兩位父母,将這種共同占用定義為"同伴理論"("你既是一個長期的家庭上司者和公司的老闆,也是一個孤獨的人。難道不是我們每天早上一起出去的某種同齡人嗎?我一直以這種心态工作"),甚至膝蓋上女孩的家庭結構也完全相同。

然而,基澤忽略了一個事實,即東宇家除了四個人之外,還有三隻狗;東加豪宅裡的基玉和基浩(樸素丹飾)似乎興緻勃勃,很有見地,但他們不是凱文和傑西卡。乘坐同一輛車并不代表所有權的共享。俊雄認為司機(樸玄祿飾)犯了一個錯誤,就解雇了他。"寄生蟲"的原名是指哪兩個對比鮮明的物品?在豪宅酒中,沉浸在幻想中的基澤家族終于明白,此刻他們的對手不是東羽家族,而是光之家族。Kizer熟悉轉彎,但中途刹車緩慢,導緻悲劇。

基澤爾和秦澤都是資本主義制度的失敗者,這本質上是一樣的。他們都開了卡斯蒂利亞蛋糕店,經營不善,被警察追捕。後來,他隐居在豪宅的地下室裡。是以,如果基澤需要和人一起去,那個人就不應該是董宇,而是勤奮。

寄生蟲

然而,基澤爾人強烈希望否認這一點。基澤看着他住的地方,搖了搖頭,對自己說:"你能住在這個地方嗎?""這是他的口頭禅,他甯願相信自己屬于與勤勞的世界不同的階級。然而,與他的想法不同,半地面和地下室之間沒有本質的差別。這種介于地面和地面之間的三明治空間,它的名字不是"半地",而是"半地下"。秦師聽到基澤的喃喃自語,回答道:"地下室裡住着不止一兩個人,數了一半以上的地。"勤奮的答案擴大了他的班級的延伸。

基澤家族和光家之間的争鬥始于琪琪和基尤一起從台階上摔下來。在地上空裡酗酒的基澤爾人突然掉進了與半地面相連的地下室,與先占領地面的對手展開了一場殊死搏鬥。基澤一家夢想着在Toshios居住的地面上有一個天堂,但現在正努力逃離一樓的地下室。包括鐘姝(張慧珍飾)踢倒現場的誓言要爬上去的光明,這場鬥争主要與地下、地上的台階和過道相連。這場戰鬥之是以如此殘酷,是因為對地下的恐懼主宰了半地下世界。

底層手中的資源有限,隻能進行零和博弈式的内鬥。

事實上,下層階級之間的鬥争在基澤爾人遇到閃靈派之前就已經發生了。《寄生蟲》巧妙地建構了興衰之地,以及更替的主題。Kizer之是以能夠成為Toshio的司機,是因為他擠出了原來的司機。鐘澍之是以能成為家傭,是因為光的移除。即使是在标題部分沒有工作的Kizers也能夠堆疊披薩盒,因為以前在比薩餅店兼職工作的小時工已經失業了。而基玉拿到輔導工作,當然也是因為敏和(樸淑君飾)出國留學,騰出空間。

基澤爾人最初占據了其他人釋放他們的位置,但後來将其他人趕出了一個位置。按計劃自發離開的Minh與他們不在同一個班級,被他們誣陷和驅逐的司機和小腿屬于同一個班級。最後,基澤爾人的立場是上層階級的提議和底層内讧的結果。基澤爾家族的生存鬥争一直都是同一個階級。因為他們認為下層階級手中的資源有限,并希望掌握不得不參與零和遊戲式階級内鬥的局面。

底層階級之是以相信這一點,是因為他們被上層階級這樣對待。俊雄一邊稱贊餘光的廚藝,還說"阿姨很厲害,再找一個就好了。他在公司開會,專注于新産品是否與手機相容,但由于他的公司名稱是"另一塊磚",他将員工視為可以随意更換的磚塊。對俊雄來說,重要的不是員工的固有屬性,而是标準化的員工隊伍,他是創造這些工作的主人。

是以,對于基澤爾人來說,那些取代他們位置的人不是固有人格的主體,而是必須讓位于自己的先行者和敵人。基澤爾突然對客廳酒桌上的司機表示擔憂,醉醺醺的基蘭大喊:"我們的問題是第一個。不要管司機,擔心自己。那一刻,閃電雷聲響起,然後燈光按響了門鈴,地獄之門打開了。

要打開地獄之門尋找隐士,你必須把你的身體擠進牆壁和櫥櫃之間的狹窄空間,并行工作。這一步很難在個人基礎上完成,需要有人同時并行拉動機櫃才能更順暢。她和鐘澍一起推開門,很快就分開了,因為他們掉進了門下的世界。鐘澍第一次看到蝸牛生活在這裡勤勞的世界裡,于光說"同樣的工作""同樣的不幸鄰居",為了達到階級聯合,鐘澍說"我不是不幸的鄰居",想把自己定位在其他階級。鐘澍通過上層階級的"信任環節"找工作,開始了階級幻想,冷靜地拒絕了使用"姐妹"的稱号,切斷了姐妹情誼的鍊條。鐘澍一家對警察的威脅,首先表示厭惡。

風俊晖下層階級的英雄不與上層階級鬥争,他們隻與階級鬥争

電影中沒有反派。《寄生蟲》中的人物,無論屬于哪個階級,都從未刻意表現出惡意或邪惡的意圖。可以了解的是,基澤爾對意外兇殺案情有獨鐘。俊雄傲慢的言行雖然是他殺人的根本動機,但他并沒有刻意忽視别人。基澤心中最大的羞愧,是因為偶爾在客廳的桌子底下偷聽着俊雄和連喬(曹玉珍飾)的竊竊私語,這不是故意的。基澤一家與光家進行了一場生死攸關的戰鬥,鑒于他們的絕望處境,很難将他們定罪。在殺人之前,兩家一直苦苦掩飾對Tonto一家的感激和尊重,甚至說錢會讓人感覺良好。

有四人死于寄生蟲。但沒有人是該死的。這是一個根本原因的悲劇,因為沒有人有赤裸裸的惡意。如果俊雄在某一刻被描繪成一個完全的反派,那麼他的死亡可以歸因于邪惡的人性。然而,董宇的死是因為他的階級,而不是因為他的個人特點。其他三個也是如此。(受了緻命傷後,她說:"鐘姝姐姐是個好人,可是她卻踢了我一腳。階級是馮俊晖電影的核心關鍵詞之一。

除了赤裸裸地表達主題的《寄生蟲》和《雪登列車》之外,他的大多數電影都是基于階級沖突,從《在門口綁架狗》到《翡翠》。然而,特别值得注意的是"誰與誰打架"的問題。在馮俊晖的處女作《綁架門狗》中,較高價的電梯大廈物業職員賢南(餘鬥娜飾)正在追清除害一名居民養的寵物狗的嫌疑人。共有三隻狗被殺或面臨被殺危機,其中兩隻狗實際被殺與雲瑜(李成載飾)有關。作為大學的臨時講師,尹先生努力争取大學教授職位,即確定穩定的班級地位。他把吉娃娃從較高價的電梯大廈樓的屋頂上扔了下來,把西施狗關在地下室,殺死了他。

雪國火車的照片

是以,聖人的鬥争對象應該是中産階級的承諾。賢南曾與雲賢有過短暫的追擊戰,但最終沒能抓住他,甚至沒能把握住自己的身份。然而,賢滿卻遇見了流浪漢崔(金雷霞飾)。崔想吃掉泰迪,這是第三隻失蹤的寵物狗,由燕羽一家撫養長大。經過一番激烈的戰鬥,賢南将崔交給了警察。

為什麼賢南不和雲賢打架,而是和崔打架?為什麼基澤爾沒有向東作戰,而是與世界作戰?為什麼下層階級的賢者(《寄生蟲》中的下層階級被總結為特有的"蘿蔔幹味",而《綁架門狗》中的聖人繼承了那些"蘿蔔幹")為什麼不與中産階級的承諾作鬥争,而是與(最)底層的崔?為什麼下層階級的基澤爾不與上層階級的蟾蜍作鬥争,而是(上層)階級的辛勤工作?

風俊晖下層階級的英雄們不與上層階級鬥争,他們隻參與階級内鬥。争取像基澤爾一家那樣的工作,或者争取像好人一樣的工作(然而,基澤爾夫婦和賢鎮最終都失去了工作。階級貧困的核心在于資本主義制度,他們忽視或故意回避資本主義制度。

微妙的是,這部電影經常區分底部和底部。電影底部的人通常很難不落入底層,而家庭是他們對抗底部的最後手段。(這與馮俊晖電影中主要人物的家庭化描述不無關系。家庭是該類中最小的機關,系統經過幾代人的鞏固。這個家庭給底層人民帶來了與生俱來的挫敗感,但沖突的是,這也是他們對抗底層的最後堡壘。

在《母親》中,陶軍(袁斌飾)和宗八(金弘基飾)就這樣被分明暗。宗八為道俊定罪,因為道俊有母親(金慧子飾),他沒有(道俊的母親去探望在獄中的宗八,問他:"你沒有母親嗎?"流下了憐憫和内疚的淚水。玉子在《玉》中成功逃脫了絕命的境地,無數的超級豬隻能掉入深淵,也因為玉子有個妹妹(安瑞賢),它們卻沒有。

是以,光明的妻子對勤奮的世界至關重要。秦師已經放棄了階級崛起的欲望,滿足于地下室生活,但又想生存下去,隻能靠定期的呵護之光。因為中書的攻擊,秦始失去了這個唯一的家庭,也失去了最後一根稻草,終于向中書家族舉起了刀。他從未想過,他真正的敵人可能不是基澤,而是圖旺。

另一方面,當底部帶回家底部時,風俊晖在影片中留下了希望之火。《邗江怪獸》中失去哥哥的孤兒主人(李東軒)和《玉》結尾鑽進玉子懷裡的仔豬就是這種情況。然而,在這兩起案件中獲救的人都是年輕人,這并非偶然。除了引起同情之外,它們不構成任何威脅。

然而,鑒于與上層階級的關系,底層和底層(即底層)之間沒有根本差別。"不是底部",這隻是假設底部試圖安慰自己。在暴風雨中進行了一場惡毒的戰鬥後,基澤夫婦和閃靈隊都回到了地面。基澤爾一家從一座高樓大廈,變成了一座半地下的出租屋,遭受洪水侵襲,現場是地下室裡受盡折磨的一家人。世界之門撞牆發莫爾斯電碼,豪宅台階上的感應燈閃爍,随後是被洪水蹂躏的基澤家的神秘燈光閃爍的場景。(是以悲劇始于閃電和門鈴在暴風雨前半夜響起。受苦時,底部和底部之間沒有差別。

馮小剛的電影并非沒有用對抗體系取代階級内鬥的角色。隻是它們在故事的結尾完全脫離了主線,或者在中途完全孤立了。《在門口綁架狗》中的一個角色沒有直接出現,但給觀衆留下了深刻的印象。這個人是保安方面的某位(西峰一方)曾經提到過燒鍋爐的金。金安看穿了豆腐渣工程的施工機關,被殺後被"用混凝土砌成牆"。

他于1988年去世,那一年首爾主辦了奧運會,而南韓正處于建築熱潮之中,國家的情緒前衛,沉浸在對階級崛起的渴望中。柯蒂斯(克裡斯·埃文斯飾)是《雪國》中火熱的最後一輛馬車的領頭羊,在鬥争結束時才意識到自己不是鬥争的對象,而隻是系統定期清理人員算法的一部分,然後死于爆炸。在《寄生蟲》中下意識刺傷全班的基澤,其實被永遠關進了地下監獄。

基廷的去世代表着階級上升階梯的逝去

當《寄生蟲》的故事達到高潮時,角色們接連死亡。董的死是他的階級制度和父權制的頂峰。于光和秦始的死,與他們作品中夫妻的物化身份無關。那麼,Kee的死因是什麼呢?基澤一家可謂是片中的主人公,哪一個是琪琪的死?折出的披薩盒是四分之一的第二款産品,罪魁禍首是Kizer,以減輕痛苦為借口,用景觀石到地下室謀殺夫婦是Kiyu,勤奮的手持菜刀來到院子裡,原本打算殺死他妻子的中書。那麼,為什麼殺戮偏向琪琪呢?

在基澤爾的家中,基爾的位置是獨一無二的。基澤、紀玉、中書都是代替别人來找工作的,但琪琪通過向連喬灌輸藝術治療的需要,自發地創造了一個新的職位,并沒有搶走任何人的職位。是以,基浩可以說是片中唯一一個可以在沒有階級内讧的情況下升天等級的角色。Kiyu和Kizawa在被錄用前分别通過了連町和俊雄要求的試訓和試駕,但Ki-yu冷靜地排除了這樣的就業條件,凸顯了執行自我意志的威嚴。

基爾是基澤爾家族上層階級最合适的人選。一家人走後,Kiyu在浴缸裡看到了Ki-yu的優雅舉止,說"樓上"洗澡的琪琪和"豪宅的氣氛非常一樣",看起來"不像我們"。緊接着,Kiyu問Ki-yuan他想住在豪宅的哪個地方,Ki-Yo回答說:"讓我先住。"我現在住在客廳中間,喝酒,"Kiyu先生說。由此可見,Kiyu對這種程度的階級關系感到滿意,但Kiyu則不同。基爾必須正式簽到并成為真正的上層階級才能滿意。也就是說,階級的崛起欲望是最強烈、最強大的,但正是階級上升的階梯在工作結束時在殺戮。(此外,正是這個階級不斷上升的欲望的辛勤工作殺死了基爾。)

而且,基浩的地位是偶然造就的,激起了連喬家族對下層階級的猜疑和恐懼,這一事實不容忽視。Dosong(鄭賢軍飾)需要接受美術治療,因為國小一年級的時候偷蛋糕的時候偶爾會遇到,精神刺激,留下心理創傷。Dosong誤以為台階上的辛苦工作是鬼魂,因為他從未見過這樣的人。無論是在幼稚園、學校,還是在家裡,在豐富的環境中成長,第一次面對的那一天其實是(底)班(看到Dosong的畫作,Kiyu以為是黑猩猩,Liancho認為那是一幅自畫像,其實,照片中的人應該勤奮。Dosong是第一個在東寶家族中認出Kizer家族氣味的人,這絕非偶然。做表揚最不熟悉底層階級的人,但首先要識别下層階級的形式或氣味。

上層階級和底層兩個階級之間的"信任紐帶"并不存在

由于基本禮儀的喪失,加之具體情況是階級憎惡是殺害董宇的決定性原因。另一方面,上層階級遭受的階級創傷是無法治愈的,隻會變得更糟,并重演。多西吃了蛋糕,第一次面對下層階級可怕的面孔,留下了心理創傷,為了治愈這種心理創傷,卻再次在人工階段目睹了蛋糕殺戮的階級面孔,暈倒了。這個故事讓所有班級都感到沮喪。

是以,上層階級和底層兩個階級之間的"信任紐帶"并不存在。《寄生蟲》中真正的不公平之處在于溝通。東宇一家甚至用對講機實作暢通無阻的溝通,而網際網路的基澤家族則被切斷,陷入了溝通困境。正如Kizer所說,要找到更好的無線信号,您需要将手機舉得高。隻有走高,溝通才能順利。基澤爾一家四口依次闖入豪宅,沿着華麗的台階陷入了階級崛起的幻覺。

然而,他們找到無線網絡信号并通過爬梯成功進行通信的地方充其量是連接配接到破舊樓梯的半地下室浴室中的廁所。廁所被雨水澆灌,為了避免污水流回房間,基爾坐在他家的頂部,地闆的"高地",清除了隐藏在天花闆上的煙霧。紀某抽煙的流逝,是影片中最凄涼的一幕。

這個世界似乎充滿了禮貌和關懷,充滿活力和智慧,但在羅伯特·阿爾特曼的人為災難之後,它仍然保持着原來的形式。暴風雨過後的第二天,連喬對受邀參加她兒子生日派對的客人說:

"一場大雨過後,霧霾消散了。如果不下雨,我不知道該怎麼辦,"這場大雨為他們創造了住在高層豪宅裡的最佳聚會環境,但它已經無休止地低下了,對一樓的人造成了緻命的打擊。院子裡美國制造的帳篷是臨時的精神避風港,淋着雨水。許多人拖着疲憊的人在擁擠,狹窄的平民住宅中睡覺,隻要下雨。東寶和連喬很少在雨夜一起度過一個美好的夜晚,但基澤一家在健身房裡熬了一整夜。頂層通過雨水沖刷獲得幹淨的環境,但由于大雨,底層充滿了垃圾。

暴風雨像災難一樣從天而降,這個設定與過去喜劇般的撒尿場景毫無關系。陶醉在Kizer家族的成就感中,在半地下室和東宇豪宅裡吃肉喝酒,要麼在外面有醉酒小便,要麼下雨,兩套的基本組成是一樣的。Kiyu看到醉漢小便,拿着景觀石解決;

然而,在這兩次事件中,反應都失敗了,未能找到較低的雨水,最終與尿液混合并被倒在廁所旁邊。能幹的基蘭坐在馬桶上,默默抽煙,當全家人找到工作,家庭逐漸好轉時,基澤爾一家似乎在玩弄他們的精神一段時間,但他們從一開始就無能為力。醉酒小便的鏡頭以前出現過一次,但基澤隻是看着窗外,開玩笑,甚至沒有打算回應。

傳遞内心和情感的方式受阻,不想展現人們的生存困境

《寄生蟲》通過起伏的移動方向,清晰地建構了兩個家庭的位置和人物的位置。水流的方向與交流的方向一緻,語言從上到下單方面交流。從為Dorsey準備生日派對到争先恐後地烹饪油炸醬汁,這不僅僅是雇主對員工的工作訓示。

在基澤報出這盞燈後,他為自己辯護說:"不是我試圖在醫院偷聽,而是電話的内容被傳遞到我的耳朵裡,我被動地聽到了。"這個同一階級之間的謊言後來在與上層階級的原始局部關系中被翻譯成事實。Kizer跟着連喬在超市購物,被迫目睹了蓮喬在雨中的喜悅。Kizer躲在客廳的桌子下面,清楚地聽到了Toshio在後排沙發上對階級氣味的明确嘲諷。此時,客廳的空間布局與Toshio坐在後座,Kizer坐在前排座椅的汽車組成是一緻的。

("這看起來像我車的後座嗎?"Kizer回憶說,在詢問了這對夫婦的感受後,他被指令在車裡"向前看",此刻他仍然無法轉向彼此糾纏的這對夫婦隻能被動傾聽的地方。相反,連喬無法知道基澤一家因為昨晚的大雨而遭受了多大的破壞,俊雄也不會明白基澤失去基本禮儀是多麼痛苦。

司機應該向前看,而不是坐在後座上的雇主。隻有雇主才能直接看對方。世界不斷向上發送莫爾斯電碼信号,最初是出于感激,然後是幫助。然而,他的信号最終未能成功傳達給東洋家族。(多爾森試圖破解信号,但很快就放棄了。同樣是視訊,doddock在樓上迅速傳輸成功,樓下的燈光卻耽誤了出來。上層看不到心底,或者沒有必要聽;影片開始于一個房東,他改變了自己的無線網絡密碼來切斷網絡,也住在樓上。

底層能傳達的不是你的心,而是氣味。車内的氣味向車的方向反轉的事實,簡要概括了下層階級的溝通困境——真相和感情的傳達方式被阻擋,不願表明人們的生存困境正在被傳達。

當極端沖突達到頂點時,流動的不再是尿液和雨水,而是血液。琪琪和勤勞世界的鮮血流了下來,潤濕了東方的院子。然而,這些高貴的血液被視為肮髒的污水。刺傷後,血腥的氣味與隐藏在東方地下的常年氣味混合在一起。

東寶毫不掩飾對地面的蔑視,捏着鼻子,從垂死的世界底下拔出鑰匙。他沒有意識到自己的行為是多麼的傲慢。基澤爾為重傷的基爾緊急救援,聽到女兒對自己說:"爸爸,别按,新聞界越痛苦。"基澤最終選擇的不是壓抑内心的憤怒和悲傷,而是将這種感覺傳遞給上層階級,不管氣味如何。這種形式的溝通是暴力的,悲慘的,也許是最有效的。

不過,這裡需要注意的是,俊雄鄙視的不是基澤的氣味,而是辛勤勞作的氣味,是基澤用刀殺死了希馬茨,而不是世界。如果說基澤爾殺死了鄙視自己氣味的蟾蜍,那麼殺死缺乏基本禮儀的東風的基澤的屈辱,是個人對個人的事件。

不過,秦世飛并不是基澤的家人,兩人之前甚至有過激烈的争吵,基澤爾為了在蔑視世界的工作中,用刀子懲罰董玉,此時的殺戮完全是以階級的名義。基澤爾唯一能感同身受的就是氣味,因為對他來說,這是階級。

事實上,Kizer的氣味與世界不同。然而,基澤爾所傳達的亞階級生存的氣味和勤奮的世界所傳達的死亡氣味顯然在這裡形成了階級聯盟。直到那時,影片隻聚焦于基澤家族和秦家階級内鬥的刻畫,最終爆發了上層階級的争鬥。

然而,這種階級聯盟隻引發了非常短暫和快速的化學反應。基浩在雨中離開了豪宅,到半地下室無限衰落,擔心"那些人到底發生了什麼事",但這隻是一種憐憫、内疚和階級意識的不明确。基澤以階級的名義做出了極端的選擇,但很快就對自己的沖動感到恐慌,開始逃跑。基澤已經弄清楚了他在哪裡。秦師曾藏在這個地下空間,或是滿足或無助的心是死的,而現在的基澤将活在這裡,随着時間的流逝,或滿足或無助的心已經死了。也許當基澤把耗油量埋在院子裡的那一刻,是他自己埋葬了它。

在故事的結尾,Kiyu也明白了他要去哪裡。在二樓的房間裡接吻後,他看着舉行生日派對的院子,問道:"這是給我的嗎?""這是他的自我覺醒,他明白這是在其他地方适合他的地方。然後Kiyu拿起景觀石,去了他應該去的地方。(也許他試圖用安樂死來獎勵這個世界。)

Kiyu一直很虛弱,開始模仿minch的後方能力也開始顯現出來。Kiyu(不是要取代Minh,而是因為Minh的善意)接手了導師的工作,需要在連喬面前展示自己的能力,當他想到Minh時,模仿他的語氣說"考場氣勢中最重要的事情"。(此前,當明罵到處小便的醉漢時,基玉曾聽過鐘墅稱贊他是"一個不一樣的大學生"。Kiyu僞造了Minh的名校學證書,接手了Minh的輔導工作,Minh喜歡愛,模仿Minh的言行,我以為會沒事的。然而,Kiyu畢竟無法成為Minh。或許,明會成為東宇的未來,基玉會成為南一号的"閻江怪獸"(樸海之)。

《寄生蟲》組織良好的"計劃"的前半部分,最終被後半部分混亂的"計劃外"吞噬。Kiyu的計劃似乎奏效了,但它被一場傾盆大雨擊中,在"計劃外"的燈光出現後立即倒塌。琪琪急切地詢問下一個計劃,Kiyu緊張地站在雨中的戶外台階上,沉思着:如果是Minh,他會怎麼做?然而,Kiyu無法成為Minh,并且不期望Minh會如何處理它。(Minh對其他大學生準備得非常充分,但他很樂意轉移輔導Doo yu的工作,因為他覺得沒有必要防範Kiyu。)

Kiyu打算進行最後的嘗試,但決定性的計劃失敗了。因為他帶着悲傷的心情走下地下室的台階,他失去了他的手,扔下了風景石。這種情況與"閻江怪獸"在南一号關鍵時刻掉落火焰瓶一樣,"綁架門狗"在較高價的電梯大廈過道上急追趕囚犯時,剛開門就撞倒了聖人。在馮俊晖的電影中,這種下層階級的"破響"并不是一個錯誤,它似乎是一種必然。也許這個計劃隻能是上層階級的生活方式。

《漢江怪獸》劇情

Minh帶來了家庭教育工作,就像他放棄了那塊風景石一樣。據說能帶來經濟上的運氣和入場的景觀石,它包含了階級崛起的夢想變成了噩夢,看似幸運的厄運終于應運而生,擊中了紀裕的頭。在經曆了災難之後,Kiyu知道他要去哪裡,然後下去了。相反,在下沉後,景觀石離開了不成比例的半地下,回到了山脈清澈的山谷。

馮先生提醒我們重新思考世界的沖突

《寄生蟲》的結尾由兩個字母組成。基澤不知道基尤是否收到了自己的莫爾斯電碼字母,基尤也不知道他寫的信是如何傳達給基澤的。影片以與外界的脫節開始,以家庭内部溝通的破裂結束。

《寄生蟲》描繪了一場殘酷的悲劇,但影片的結局卻非常相似。一個來自德國的四口之家住在東軒的一座豪宅裡。宅邸的地下隐居者,不知道主人,仍然存在,隻是被Kenji取代。電影的第一個和最後一個鏡頭具有相同的拍攝體驗。從半窗到地面的半地下室,鏡頭從地平線上慢慢搖晃,Kiyu因溝通或溝通中斷而感到尴尬,靠在半地下室的牆壁上。

通過這種方式,影片宣告了所有希望之門的關閉,揭示了一個事實,即最終什麼都沒有改變或可能改變。"今天,我有一個基本計劃。賺很多錢,買房子。父親剛剛走上台階。請照顧好你的身體,等待那一天的到來。"紀裕的計劃隻有目标,沒有辦法,而這個'根本計劃'隻不過是頑固的階級制度中的"無計劃"。

在《寄生蟲》的前半部分,觀衆的情緒轉移到了脆弱的基澤身上,就像看一部惡作劇電影,享受着他們成功計劃的類型。在進入下半場的轉折點之後,基澤家族開始在半場對地下家族進行暴力,觀衆從那個秘密陰謀中解脫出來的樂趣,開始迷茫。影片後半部分的觀衆目标或許會變成一個更脆弱的家庭,但這種轉變由于光之苦的另一種性質而難以實作。随着弱者之間的戰鬥變得越來越殘酷,觀衆不再能夠從場景類型上欣賞到電影,而是開始思考這種混亂的鬥争構圖的社會意義。

沖突的是,這部電影最壯觀的場景是,在Kizers像地獄一樣倒下後,低窪的平民住宅小巷遭受了嚴重的洪水,進而估計了寄生蟲的地位。(如果說21世紀南韓電影中政治悲劇最生動的形象是宮城縣洞穴房間的鳥瞰圖,那裡發現了這些人的屍體,那麼最引人注目的社會悲劇形象就是寄生蟲的眼光。這項工作使我們不快樂或憤怒,并且不可避免地會以重新審視現實和反映現實的問題而告終。

馮俊晖的電影中沒有"淨化"。沒有希望,即使有,也不是火炬,而是火。(為了保持這種火,你必須從電影的外部向内吹。當我看到他執導的優秀作品時,他無能為力的真正原因不是鬥争的結果,而是構圖的結果。馮俊晖是一個懷疑論者,他提醒我們從主導這種無力感的零和廢墟中重新思考世界的沖突。

摘自|徐月東

由|編輯石豔平

引言校對|王鑫

來源:新京報