被戲稱為"婆婆劇"的家庭倫理劇,是以現實主義為創作理念和指導的電視制作中最重要的電視劇類型之一。這類電視劇最逼真,而以家庭為最小的機關來表現社會的發展和人們的生活,深受觀衆的喜愛。不過,也有一些家庭倫理劇因為狗血過大,誇張而不貼近生活,尤其要表現兩代人之間最為沖突的關系。

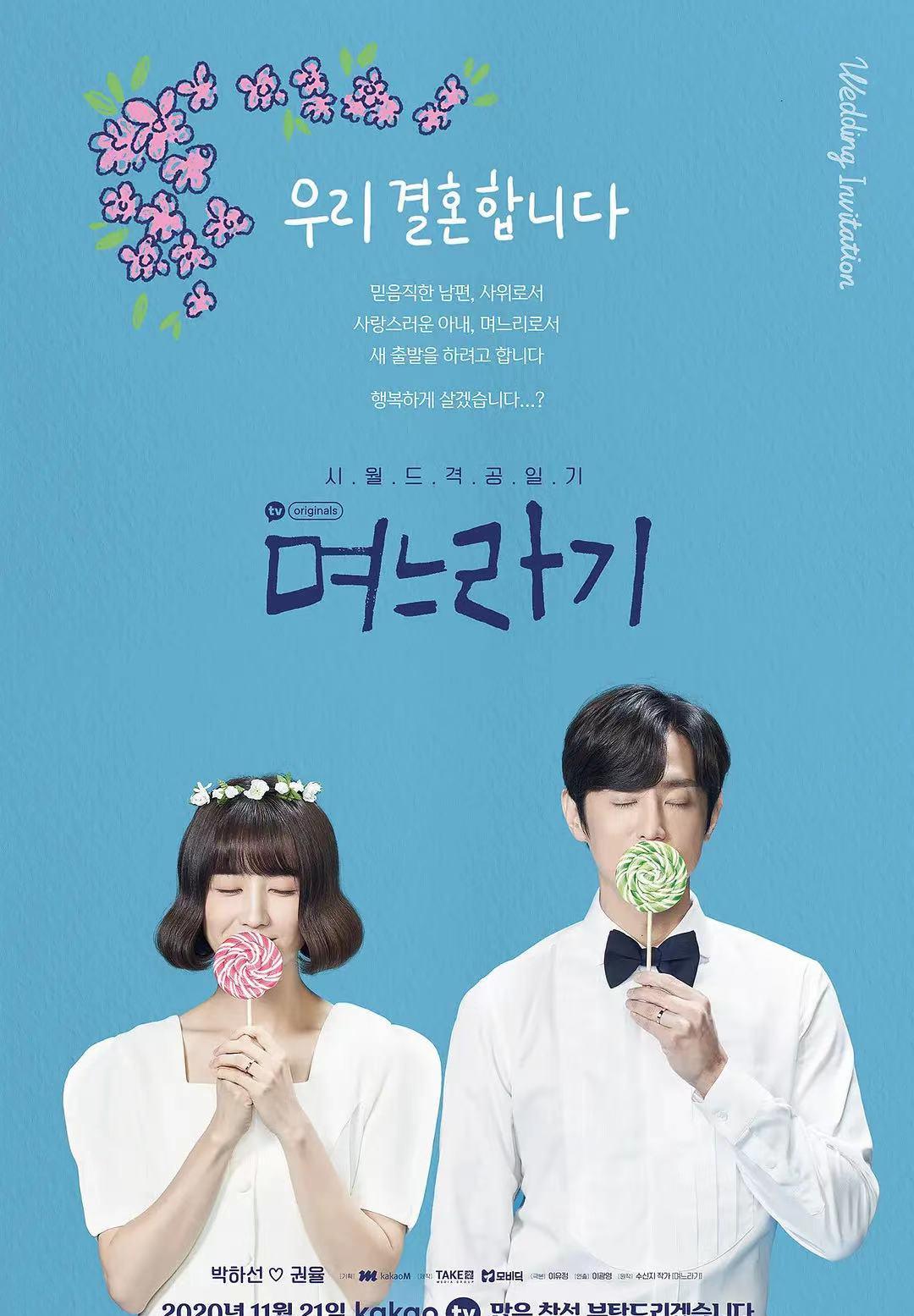

近日,聚焦婆婆關系,在熱播的同時調和了對韓劇《兒媳婦時期》的公益贊美,對于兩代人關系的繪畫和叙事,讓人們看到了一幅光明,頗具國内家庭倫理劇的參考。

代際分解:不同的思想,恒定的張力

兒媳期的重點是過渡期,新婚兒媳因新兒媳席琳作為新兒媳和婆婆家庭所經曆的困境而引發。這部劇有幾個方面的新想法,首先從這個角度來看,作為一個新兒媳婦,主持人必須經曆與婆婆的磨合,自然會出現各種沖突和"文化沖擊",這使得電視劇有了自然的故事。其次,故事的表現,雖然是一部戲劇化戲劇,但該劇以溫暖和現實生活中的白色素描為特征,不誇張不狗血,自然呈現出各種生活。第三,電視劇不回避兒媳婦面臨的各種困難,有了新妻子的經曆和遠見,通過婆婆的經曆和遠見,用與丈夫的蜜糖和争吵,以及自己内心的獨白,都會面對自己的苦惱被表達出來。這種相對新穎的視角和随之而來的自然叙事,赢得了以女性為代表的觀衆的一緻感受。

然而,如果隻是一部關于兒媳困境、抱怨婆婆家庭的劇,《兒媳時期》隻是千千部普通家庭倫理劇中的一部。它的獨特價值在于,它的描寫和叙事,不僅能讓兒媳所代表的那一代人有同樣的感受,還能讓婆婆所代表的那一代人和丈夫所代表的男人接受和反思。

樸鶴軒 飾 女主角

上一代和下一代似乎有一種自然的沖突。因為上一代人活得足夠長,有足夠的經驗,他們覺得随着歲月的流逝,對某件事更加滲透、更加執着或堅持,出于自以為是,把這些東西強加給下一代。但正如日本女演員希林·特裡(Shirin Tree)在回答記者提問時所回答的那樣,"你對生活中的年輕人有什麼建議?如果我年輕,老年人不會聽他們說的話,"上一代人想給下一代的想法或建議,即使它是正确的,年輕人也不一定想聽,是以緊張起來了。這是戲劇劇刻畫兩代人沖突、展現其戲劇張力的起點。

然而,這些沖突被分解成電視劇來呈現,也是對電視劇制片人智慧和能力的考驗。"兒媳婦"這些沖突,通過一種讓人覺得習慣了卻又覺得細節出了什麼問題的生活,向兒媳的眼睛展示出來。比如,為什麼去婆婆家一定要媳婦洗碗?為什麼假期要先到婆婆家,而不是婆婆家?這些沖突凸顯出來,新兒媳在她看似平凡的生活中,因為想适應或抗拒這個過程,就發生了許多沖突。

描寫兩代人關系的電視劇,婆婆或女婿與婆婆的關系,往往過于刀刃有餘。直接原因是制造了戲劇沖突,讓電視劇有更多的點看。然而,在它的背後,可能有兩個更深層次的原因:以婆婆為代表的對老年人的刻闆印象和歧視,他們本來就被象征或出現在無聊的形象中,而那些被老年人經曆和歧視的人,批評的根本原因形成,比如極端女婿的母親的"歡樂頌", "雙面膠水"在百合發婆婆和"倒門"中田沖向堅強的婆婆等等。這些圖像令人讨厭,但它們也可能引發反思:為什麼它們會變成現在的樣子?前者更明顯,後者更難了解 - 大概創作者沒有把他們的思想放在為什麼老年人變成這麼老的人。《兒媳期》巧妙而有價值的一面在于,通過女主人司司琳的經曆和感受,突出了作為兒媳的困境,也為劇中的每一個角色,尤其是婆婆的表演找到了角色的根源,是以婆婆不再隻是兩代人緊張的工具和年輕人的障礙。

代際了解:因為了解,是以慈悲

權力法則扮演男人

這不像一般的家庭倫理劇會無限放大長輩的價值觀,然後塑造他們的食物古老,卻沒有揭示其背後的原因和邏輯,或者沒有來塑造兒媳婦變成一個熱愛财富的兇狠而尖銳的惡女,"兒媳婦"一個非常重要的創造性突破就是讓人們"了解"。這種了解不僅是劇中人物之間的了解,也是觀衆對電視劇人物的了解,這是其更重要的取向,是以更被不同性别、不同年齡的觀衆所接受。

所謂劇中人物之間的了解,是通過故事和沖突的不斷發展,讓電視劇中的婆媳,通過兒子與他們建立聯系,能夠互相了解。媳婦的困境和痛苦是不言而喻的,隻是說婆婆。劇中有一個細節:婆婆關于女兒可汗的蒸汽被拒絕,來到了兩個兒媳司琳身邊,席琳把丈夫拉在一起,是以用令人羨慕的女婿的孝心的話來說,婆婆得到了極大的心理滿足。其實婆婆對媳婦這樣的年輕人,除了帶着一些炫耀和虛榮的心理,媳婦也看穿了這個關鍵。這部電視劇中,大兒子的兒媳更加獨立和現代,敢于抗拒婆婆不參與食物準備的犧牲,婆婆被叔叔壓抑得不開心,在家人面前擡不起頭也是同樣的原因。

角色和電視觀衆之間的了解是更重要的一層。這源于這樣一個事實,即電視劇使每個人的困境和他們所面臨的代際痛苦客觀而毫不誇張地呈現出來。婆媳和嶽父因為大兒媳婦不願意參加犧牲勞動而傷心,因為要承受别人的眼光和嘲笑;但即便如此,每一次犧牲或家庭事件都會變得不愉快。不同的觀衆通過每個角色的家庭和代際之間的困境而具有認同感,是以電視劇在最大程度上照顧和安撫了每個觀衆,讓每個人都了解,也讓每個觀衆的相應角色反思内省,進而避免了簡單的工具性塑造角色,并沒有透露出人數的合理合法性, 導緻角色與觀衆和角色無法互相"了解"。

代際和解:求同存異,了解萬歲

代際沖突是不可避免的,但電視劇隻是簡單地渲染和描寫代際緊張,隻能增加現代社會的代際沖突,加深兩代人之間的"鴻溝",這對于代際社會來說,無疑是不利于家庭的。

然而,代際和解不應該在電視劇的表演中起到工具性和最終作用,而應該在發展關系中。《兒媳婦》一家三個孩子和婆婆(母親)相處的方式不同,精準而有些類型給觀衆提供了三代版本。大家庭,媳婦完全占據主導地位,長子也全力扶持妻子,他們完全按照現代原子家庭的生活方式,并以一種非常西化的方式處理代際關系。他們不參加代表傳統家庭倫理關系和遺産的犧牲活動,這在一定程度上代表了對上一代人的反叛。這無疑符合現代年輕人的想象力,但在重視家庭倫理的儒家文化下,人們不可避免地會有點萎靡不振。老兩家,兒媳溫和到有些懦弱,次子極其孝順,雖然妻子也體貼溫柔,但更想讓妻子做一個符合婆婆期望的兒媳婦。結果,二兒媳在婆婆家裡不斷遭受各種苦耐,如勞作、侍男嬸、和婆婆一起吃剩菜等等。雖然溫暖了婆婆的心,但媳婦的苦與親,也讓人産生了無限的同情。至于女兒的家庭,是丈夫的無能,女兒總是回到婆婆家,而不是婆婆家。

這三種典型和某些類型的家庭反映了代際共存的模式,反映了儒家文化所代表的傳統與現代文化的沖突與激蕩,三種模式的存在自然有其合理性,但兩者都不是一種健康的代際共存方式。作為一部表現婆婆關系的家庭倫理劇,最成功的家庭倫理劇是,電視劇通過人物之間的溝通和立場的交換來增加互相了解,進而在尋求共同點的同時保持差異,找到平衡,使每個人都能在可接受的範圍内妥協, 進而和解。這種和解自然是團聚式的,也是觀衆所期望的。但對于電視觀衆來說,根植于每個人心中的代際和解的反思——年輕人或老年人,男性或女性——是兒媳的最大價值。這無疑值得國内家庭倫理劇創作者深入思考。

(作者為上海社會科學院研究員)

作者: 盧鵬

編輯:周敏賢

圖檔來源:Bean Petals