孔子的祖先原本是宋朝的大貴族,但家族道路逐漸衰落,在宋朝無法留下來,移民到魯國。來到魯國後,孔子的父親做了翟,即縣級幹部。孔子三歲時,他的父親去世了,他孤寡的母親努力禀賦。是以孔子說:"我越來越不便宜,是以我可以鄙視東西。小時候,他做過很多農活,看過倉庫,喂牛,當過會計師,當過孫先生的朝臣。經過自己的努力,一步一步地成為一名大學提問者。孔子一生被稱為"聖人",但孔子卻說:"可是聖人和仁慈,那我怎麼敢呢?

既然孔子不敢稱自己為"聖人",那麼他究竟是什麼樣的人呢?

"十房,一定有忠實如山,不如邱的書房",也就是說,孔子自認為是"學習者",很貼切。從"不時學習,不還說"、"敏感好學,無恥問"等等,"學習"思想無時無刻不在貫穿"論語"。

當時人們都很懷疑,那麼孔子是從哪裡學來的呢?他的弟子龔回答說:"文武之道,不落地",翻譯過來就是周文旺,周武王的思想不是在衰落,而是在民間傳播,我們的老師到處都能學,不必拘泥于某個家庭,某所學校,所謂"學習不穩定的老師"就叫"師傅", 有個大的,可以是大師。因為孔子沒有固定的老師,被時代諷刺,大胡同黨人說:"大達孔子,博學,不出名。

孔子聽了,對他的弟子們說:"我固執,固執,固執,我依附皇帝。學習有兩種,一種是像弓箭手,瞄準一個點,成為某個領域的專家,另一種是像馬車夫一樣跑來跑去,不限于一定的範圍。孔子說,我最好像馬車夫一樣做一個"學習者"!

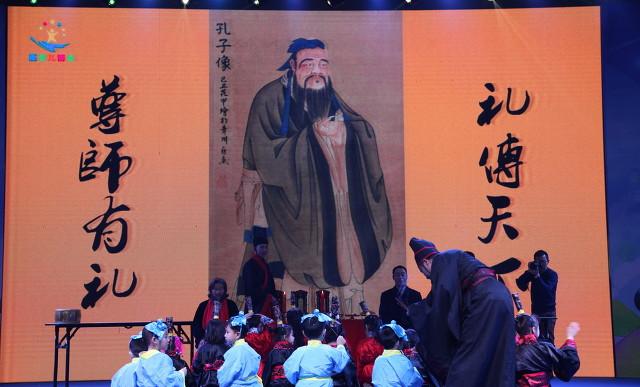

正是孔子這種謙虛而博學的精神,他的成就從一個貧窮的"鄰裡青年"到魯迅先生稱贊的"現代聖人",偉大的孔子!