作者:優雅的胡子(吳永剛-馬克斯)

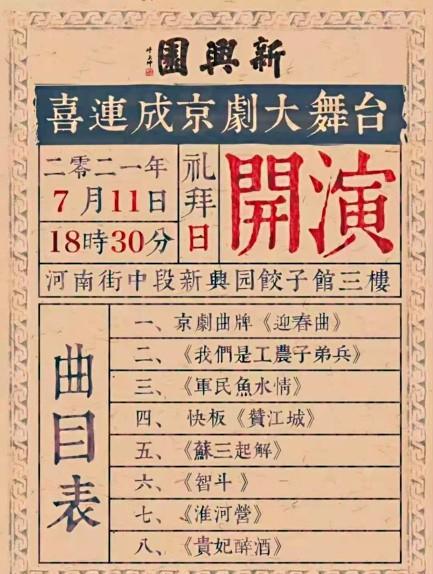

7月11日、12日,連續兩天,吉林市河南街老式新花園在店三樓新裝修的傳統劇場舞台上舉辦了"歡樂舞台平劇演出"。美麗而不乏激動人心的鼓聲和歌聲,為一時填補了老街空曠的夏日炎熱和倦怠的煙霧。

18:30,演出的帷幕緩緩拉開,一首播放着傳統國樂《歡迎來到春天》的歌聲轟鳴穿過大廳,引向樓上、樓下,優雅的觀衆将焦點放在舞台上。

經過精心準備,西連城平劇舞台為本次演出呈現了共六首平劇曲目。或許是為相應的中國共産黨打造百年大慶,或許更為大衆所熟知,第一槍的演出選擇了現代平劇《知虎山》的名言段《我們是勞工、農民和兒童兵》。這是邵建波帶領部隊進山深山發動土匪群衆的"兩黃"歌唱段,歌唱經過千千辛萬苦功的特殊時代,簡潔而不乏真誠細膩,即與人民拉近距離,也表達了我們黨土匪的決心。表演者唱出的聲音最生動,有力的從不拖着泥水,自信、堅定,精神的表演一目了然:

我們是來到山上的勞工和農民

消滅反動派改變日子

幾十年的革命性南北戰争

共産黨主席指導我們前進

一顆紅色的星星戴在它的頭上

革命的紅旗懸挂在兩邊

紅旗手指散落着雲彩

解放區的人民倒在地上,翻身而歸。

人民軍隊與人民有麻煩

這裡是掃虎山...

攝影:張海川

同台上演的另外兩部現代平劇《軍民魚水》和《知都》選自《沙家軒》。在特殊時代,《馳維虎山》、《紅燈》、《沙家軒》等平劇曲目經過嚴格審視,成為平劇經典演出的"典範",在群眾的影響力可以說是前所未有的。雖然現代平劇是解放後許多平劇著名藝術家改革後的平劇創作的"時尚劇",其題材、服裝、道具、伴奏相對于傳統,有過許多變化,但現代平劇的歌聲依然保持着傳統風味,對現代的定義并沒有完全否定傳統。同台上演的三部傳統平劇,無論是馬牌的《淮河營》,還是梅牌的《醉皇後》,甚至《蘇三喜解》,依然以無與倫比的藝術魅力在大衆中占有一席之地。

在東北,平劇、評論劇、《二人轉》等傳統劇一直備受争議。其中,平劇在吉林市的傳播特别受歡迎,吉林市又被譽為"平劇第二故鄉"的贊譽。這種贊美的起源與晚清時期吉林巨人商人牛群濃密有關。1904年,牛子厚與葉春山一起在北京成立了平劇西蓮分部,逐漸帶動了中國平劇藝術人才培養的正規化、系統化、科學化。這一部分培養了一大批平劇藝術人才,梅蘭芳、周新芳等一批平劇大師都來自"快樂連城社",這些平劇大佬一直被吉林市作為重要的演出場所。

提到北方頭号富豪牛子侯,在吉林城史上頗具傳奇色彩,時至今日,他在經濟、文化、慈善等領域的影響力仍不容小觑。關于他的轶事也在民間廣為流傳,其中牛子侯與新園林的特殊關系,成為百年後2021年夏天平劇民演鑼鼓的起因。

清朝時期,一個名叫董世昌的人來到了吉林市的松花江。為了謀生,他開了一個小餃子攤,賣零食。别看這微薄的利潤,但董世昌是一個想念好東西的人,經常來用人不拿的食物。久而久之,這個小小的餃子攤憑借其獨特的餃子風味和不同尋常的仁慈,遠近聞名,時不時有高官帶着人流來到餐桌旁一起吃飯,成為廣袤的松江岸邊的一幕。在衆多食客中,有一頭公牛厚,吉林人稱之為"好牛"。

在越來越熟悉之後,青光緒19年(公元1893年),在愛牛濃厚的熏陶下,小餃子攤改名為"東家餐廳",在吉林河南大街開業。看到生意蒸蒸日上,1905年,牛濃滿滿足,喜至如瓶,以"東家餐廳"的名字和手寫的牌匾"新興花園"——意為"圓籠蒸餃技術振興,煥發活力,家居煥然一新"。曆經多年,盡管風起落落,但新園區的經營者一直都在牛叢中幫忙開店,命名為友誼的稱号。

近年來,有一種時代發展意識使傳統文化日益邊緣化,作為吉林老菜園的經營者,有時不等待責任感,一直在為家鄉規劃振興傳統文化做點什麼。考慮到食客的年齡結構和新園林文化層次的多樣性更有利于傳統文化的傳播和普及,結合新園林的特殊起源和曆史人物牛子厚,經過精心策劃,新園林經營者決定将河南街總店三樓改為平劇舞台。在各界志同道合的朋友的支援下,吉林西連城平劇舞台成立,并在2021年夏天,"刮頭人的日子",敲響了演出的鑼鼓!

演出的第一天,在老式的新公園大舞台前,樓上、樓下和套房裡都沒有空座位。那悠揚的委婉語吸引了一波其他樓層的食客,他們停下來站着享受這種美麗的精神食糧,卻忽略了老式的餃子,蒸餃那種令人垂涎欲滴的味道。表演者在舞台上唱歌和做戲,使戲劇不斷達到高潮,觀衆在舞台下歡呼、鼓掌、拍照的咔哒聲也是一波一波......

事實上,在吉林市,決心弘揚傳統文化的一大批人,各種嘗試和努力早已在民間暗流洶湧澎湃。是以作為對黨中央"文化自信"實踐者的響應,經營者在河南大街百年新園林敲響了平劇的鑼鼓,而吉林市何嘗,一輪民間自發複興傳統文化的戰鼓!相信在不久的将來,西蓮進入平劇舞台演出制度化,作為文化的航空母艦,必将帶動書評、鼓書、相聲等傳統音樂在吉林市的全面複興,讓吉林市人有更多的機會領略傳統音樂的無盡魅力, 讓那些傳統音樂重拾青春。

< h1級"pgc-h-right-arrow"資料軌道">本文為關于優雅胡須的原創文章,其他轉載自媒體,請聯系作者</h1>

在這篇文章中,張海川先生授權使用攝影,拒絕使用

特别感謝張海川先生對撰寫本文的支援和鼓勵!