作者: 熊掌

圖檔/布局/校對:跟蹤編輯

全文約5000字,約13分鐘。

要獲得更多有趣的聲音/視訊,請訂閱微信公衆号,搜尋iOS App Store或主要的Android應用程式市場,并聽您熟悉和不熟悉的方升老師告訴您有趣的曆史故事。

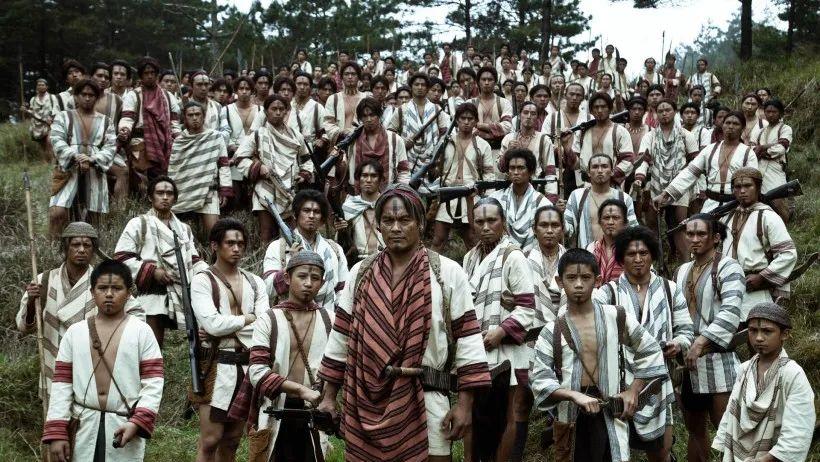

導演魏德勝的作品《Sedek Bale》是根據曆史的真實事件改編的,即日本駐台警察與當地原住民之間爆發的武裝沖突,被稱為"霧社事件"。

"塞德克·貝爾"

事實上,在清朝統治台灣期間,清朝駐軍與當地土著部落之間發生了許多武裝沖突。

其中一起比較著名和大規模的事件發生在19世紀70年代,當時台灣清軍通過這次武裝行動,将多達5000個土著部落組成的聯盟納入台灣巡邏隊的直接管轄範圍。

清朝對台灣防禦的重視源于1874年的牡丹會事件。為了質疑台灣原住民殺害琉球國民,明治政府從西鄉派出3,600名士兵登陸台灣,襲擊台灣牡丹會的琉球人等部落。蠻族國家竟然敢派軍隊進入清朝官管轄下的台灣島,與中華人民共和國作戰,這對清朝來說是一個巨大的恥辱。

琉球人的墓碑建在西鄉的道上

正如李洪章在劇本中寫道,一直被清朝視為小外國的日本"卻有兩艘小鐵甲船,多幾門後門炮",膽量無視清朝的存在,擅自進入台灣挑起争吵,實在不是沒有痛心的海上防禦弱點。

日本人的敲門事件不僅觸動了清代醫生心中的"尤科"陰謀,也給清朝帶來了一個新的外交問題:一直處于清朝政府的管轄範圍之外,隻關押台灣部落土着人民,難道不是清朝皇帝的臣民嗎?

在牡丹會事件過程中,清朝對這個問題的态度含糊不清,隻留下一個空洞的承諾,要"盡量限制"原住民,不讓在海難後殺死上岸的外國人。

這些習俗和生活方式是否與清朝管理下的人民有很大不同,是被視為不受政府直接管轄的外來人,還是清朝不可分割的一部分?至少在外長于萌和專門研究外交的李洪章看來,後一種做法符合清帝國外交利益的最佳利益。

牡丹會事件後,清朝确定了島上的兩大改革舉措:1.向台灣派遣淮軍2。開山福盤。

1862年,前往上海的懷軍

淮軍是19世紀70年代清政府手中唯一規模更大、更先進的野戰機動部隊。日本入侵台灣,使台灣島成為傳統上外交事務的地方,根本不在清朝防務的重點之内,成為捏住清朝東南半部的"軟肋"。

清朝勢必在台灣動手,這支在内戰中奮力拼搏的勢力。淮軍,全軍約45萬人,自然不能全部去台灣。派往台灣的6,500人以唐定奎部為中心。

唐定奎率領的銘文營原本是淮軍的精銳,是淮軍首輛悍馬劉明川下軍的骨幹。在湖北追軍時,淮軍遭遇了被軍隊包圍的主攻伏擊,劉明川差點被俘,昆比恩營總司令唐寺奎弟兄陣亡,後來,唐廟的弟弟唐定奎奉命重建銘文營。

這支軍隊逐漸擴大到指揮明武軍第13營,這是淮軍規模最大,戰鬥力最強的部隊之一。

懷軍将被唐定奎雕像(站在費溪縣紫鳳山)

但在清中央看來,既然明字營長将唐廟阙死了,明武軍實際上已經失去了主骨,為了節省糧食,它打算廢除軍隊。此時,當牡丹會事件爆發時,李鴻章為了保住淮軍的實力,暫時決定将軍隊部署到台灣,外方聲稱此舉可以彌補清朝海上防線的漏洞,實際上可以避免中央政府的解除武裝指令。

雖然明武軍表面上隻是一支逃脫了廢軍的"多餘"軍隊,但李洪章作為淮軍總司令,明白這支在平平太平天國的混亂和彜軍的混亂中表現出色的部隊,在處理"内變"事務方面有着豐富的經驗。

此時,駐紮在台灣的淮軍或許不需要面對多麼強大的外敵,而是必須懂得如何應對"内敵"。這是因為清政府正在大力推行"開放大山向未來"的政策。

淮軍全部使用西式火炮,圖為淮軍裝備野戰炮

《開山府盤》的提出,是牡丹會全權事務大臣沈偉提出的,具體是指清朝放棄拘押漢族外原住民的政策,将數百年來完全自治的部落人民充分融合,或者至少将其中一部分人置于清政府的控制之下。

實施這一政策的原因,除了履行清政府在外交談判中"克制不殺"外國人的承諾外,沈國還試圖滲透到土著活動的中央山區,開放島東西兩側的交通,改善清朝在台灣的防禦布局。在台灣逗留期間,沈建民建立了南北中三路,并計劃在部落原住民活躍的中央山脈中部修建三條交通線。

同時,在開路的同時,在推廣部落原住民"漢化"的同時,在加緊開發山地資源的同時。具體措施可以概括為"選土、平戶、固定生意、一般言、反恨殺、建平校、修路、易冠服務",将部落原住民打造成大清朝的誠實臣民。

沈偉(1820-1879),字少年丹,漢族,福建福州

沈也預料到台灣的"土地變遷"必然導緻台灣原住民的反抗,于是要求李鴻章派懷軍到台灣坐鎮。

自清朝台灣被置于其管轄之下以來,漢族人與島上的部落原住民之間就發生了沖突。居住在台灣西部平原的漢族移民和部落原住民在各種日常瑣事上不斷發生沖突。

台灣原住民也保持着原部落的"除草"習俗,一旦和人們抱怨,勢必要砍下對方的頭,以示勇氣。生命受到威脅的漢族人也加入了村莊,并繼續與土着人民作戰。

當時的台灣盤漢沖突就像一團糟,不是單純的通過愛撫還是進入才能解決。

"拔草"的習俗是殺死一個人後帶回第一關,并将其放在家庭或部落的第一個棚子裡,作為戰争努力的标志。這種做法幾乎完全在島上的土著社群(居住在蘭嶼的大悟人除外)中實行,他們斬首的人主要不是為了仇恨或金錢,而是出于從原住民的角度來看神聖的原因,例如犧牲祖先,宣布成年,吹噓勇氣,驅魔等等。

沈國強"開放邊境"的堅定态度,自然隻會加劇,不會削弱原住民與漢族人民之間的沖突。沈偉本人從一開始就準備用武力應對沖突。作為李洪章的密友,他早就知道,派往台灣的淮軍是一支善于應對"内亂"的強大教師隊伍。

淮軍在上海,看到英法等國的軍艦炮強,便放棄了鳥炮長矛,逐漸轉向外軍,此後戰鬥力逐漸擺脫了湘軍的規矩,成為整個大慶現代武裝的一步一步。

與其他改用外國槍炮的清軍部隊不同,淮軍從引進外國槍炮的一開始就聘請了西方教官,用西式演習和作戰方法取代了中國傳統的實踐和作戰方法。

在與太平軍、燕軍作戰的過程中,淮軍逐漸發現,外教教授的作戰方法并不完全适用于對付農民軍起義,于是漸漸摸出了一套對付農民軍的方法,具體戰術是全軍, 全營敢打精銳成一小撮,卻看到死神般的敢死隊,武裝有銳利的武器直接向前沖擊,緊緊靠近叛軍後猛烈射擊,如此出乎意料的猛烈攻擊往往吓壞了農民軍,讓它自己崩潰。

裝備火炮後,懷軍先學會了野戰炮火炮轟擊,然後派出敢死隊推進作戰方法。而這種作戰方式的使用,也平息了太平、陸軍、西北回軍等諸多内亂。

雖然開山扶潘政策的實施激起了原住民的抵制,但它确實有助于改善島上的交通狀況,今天島上東側的大部分道路都是沿着沈雨開通的古道修建的。

與擁有槍支和騎兵的受歡迎的太平軍相比,台灣的土著部落似乎是孤獨的。許多部落隻有幾十到幾百名強人,手裡隻有破舊的槍和弓箭。鑒于雙方在力量和武器方面的差異,大多數泛社會部落都選擇接受這一提議。然而,仍有很多時候,清軍拒絕讓自己進入自己的領土,甚至以引發武裝沖突為代價。

凱山福盤過程中最大的原住民抵抗來自今天平東縣的龜文十二會。

台灣原住民的早期分布

第十八學會與淮軍的沖突始于1875年初。

那一年,正在台灣各地巡視的沈偉收到了台南的紙質請願書,信中提到了台南腳下的村民,他們抱怨當地村民、五名當地村民和兩名淮軍首領殺害當地村民。經調查發現,是在去年日軍犯罪期間,村民因砍山砍柴和原住民争吵,村民們興奮不已,綁架了當地潘氏首領的兒子自保,導緻部落居民向當地駐軍淮軍和村民複仇,殺死了5名村民和2名淮軍總長丈夫。

為了平息步兵之間的惡戰,唐定奎指令淮軍七個營駐在腳下,準備以武力彈劾局勢。福潘同志夫派人通知了海龜18号社的獅頭社、竹坑社等部落,交出了殺害村民的兇手。

當地部落拒絕回應,沈軍指令淮軍三個營駐紮在腳下,1875年4月4日,指令正式下達。

台灣原住民

負責上司第一仗的是淮将羅大春部遊擊隊員王凱軍,王凱軍率領數百名淮軍沿廬山溪向東,尋求參加内獅頭社的腳部事件,在未遇到強烈抵抗的情況下,淮軍将燒毀房屋後襲擊竹坑社, 在竹坑社群遭遇激烈抵抗,未能被抓獲。

淮軍撤退,内獅頭社、竹坑社等部落紛紛趕到,不斷從茂密的森林中射出飛镖和小箭,追擊撤退的淮軍,其團被七裡溪包圍,經過一番戰鬥,王開軍陣亡,淮軍戰死百餘人。

王開軍因抵抗部落襲擊、成功調解留在台灣的日本人與部落人民之間的沖突而被譽為"開山府盤第一将領",并被第十八屆海龜會伏擊并殺害,極大地震撼了秦茶部長、沈偉和駐台政府官員。唐定奎下令集中明武軍主力,對龜隼18社會發動大規模進攻。

獻給王開軍靈魂的寺廟

在全面進攻之前,淮軍努力清空了山地外的所有樹木,在三十多英尺寬的山林中開辟了一條行軍道路。

1875年3月13日,淮軍再次進攻竹坑社。左軍鐵托張亮為中軍,圍營遊擊隊為掩護,為左右道路,還指令将軍兵張高遠等子兵圍攻竹坑社,阻擋部落人民的撤退。淮軍入軍時,各族人成群結隊地100人,從山上注視,不久之後,也就是從茂密的森林草叢中發起進攻,淮軍步入營,步兵整齊地排成一排,用一系列槍械進行狙擊,先後擊斃十幾名土著戰士。竹坑社原住民沒有與外軍火力抗衡,全部逃走了,淮軍随後成功進入竹坑社。

與獅頭社的戰鬥比竹坑社的戰鬥激烈得多,淮軍每天前進都會遇到不到兩三百人,500多名土族人的抵抗,淮軍一方砍柴除草開路,而第一手草沿途都會被燒毀。到了四月初,要進入山下的内獅頭并不容易。

淮軍軍炮掩護射擊,而軍隊則繼續沿着海龜文溪靠近獅頭社。到4月4日,淮軍抓住機會,在獅頭社的頂端附近建立了一個營地,将獅頭社與海龜18會的幫助隔離開來。另一支部隊被派往獅頭會後面約兩英裡處的營地,以防原住民從後面攻擊淮軍。

獅頭會聚集了大贛柴部隊、周式不分青紅皂白等部落戰士,在社群前築起石牆,放置鹿角,并架設了瞭望塔,豎起了哨旗,把死架放了出來。

懷軍

淮軍連日用小炮轟擊,打死20多名原住民,打死100多人,逐漸完成了對獅頭社的圍攻。4月,台灣悶熱,淮軍水土不信服,張光良居然死于病營,幸好沒有遇到台南習慣大雨的天氣,沒有瘟疫,以免造成淮軍人員流失較多。

4月16日,唐定奎親自部署,淮軍傾注全部主力對獅頭社發動了總攻。當天,淮軍士兵分成三條路,向獅頭社進攻方向。獅頭會的原住民完全放棄了外圍的防禦工事,隻在社會外的最後一個防禦工事集結力量,企圖殊死搏鬥。

淮軍中路對第一民族守軍的控制後,左右兩條路從小路返工,引發了一流士兵的崩潰。是以,淮軍能夠向前推進,進入獅頭社和原住民,開始挨家挨戶的競争。

獅頭社之戰開始後,來自龜雯其他部落的200多名援軍看到了求救信号,趕緊支援,但慘重損失後遭到淮軍的伏擊。

淮軍四面包圍着獅頭社,從上午到下午,獅頭社終于突圍。在内外的獅頭族群斬首約100名土著莊頂,龜首長的首領、土族長官阿拉斯代爾也被殺。

懷軍繳獲了大量武器和旗幟、火藥等,前後燒毀了獅子會的300多間草屋,海龜會聯盟中最大的部落徹底夷為平地。

1895年清代木版畫,描繪了原住民"潘王"和"泛女人"

獅頭社之戰後,第18屆社團來到清軍投降,接受了清政府在土上的存在、查潘家、鼎磐産業等一系列條件,成為第一批所謂"出土"的漢化。但對第18屆海龜協會的襲擊隻開啟了清政府愛撫和使用,武裝開啟了這座山地項目。

随着淮軍進山作戰和交通道路建設的深入,發生了大港口事件等武裝沖突,如誘捕土著莊頂和加利灣土著起義,甚至向淮軍營投降的土著酋長也被淮軍晚期處決,以恐吓土族人民服從。

據統計,沈瑜主持的"開山富盤"戰役傷亡慘重,造成千餘人死亡,花蓮東部兩個較大的原住民部落幾乎滅絕。

在淮軍方面,由于外軍火炮的武器優勢,戰鬥造成的直接傷亡很少,但台灣炎熱多雨的天氣使淮軍疫情肆虐。在獅頭社之戰之前,懷軍已經累計死亡700多人,然後是1100多人傷亡。

台灣淮軍的最終埋葬時間将多達1918年,幾乎占駐台淮軍總數的三分之一。

台灣淮軍昭中,收容了多達1918年的淮軍受害者

在雙方付出如此沉重的代價之後,清朝的"開山福盤"工程并不是很有效。除了一些被清軍殺害的原住民外,還有更多的人逃往山林。

第一次台灣巡遊劉明川,雖然沈雨雨,大力推行"開山府盤"政策,導緻許多土著部落"分家",但仍然隻能把土著部落趕到更深的山林,不能降下去。

在清朝将台灣割讓給中日戰争之前,台灣的大多數土著部落都保持着自己的生活傳統,并沒有被漢化。

學者的父親胡鐵花在A聯賽第一天前夕在台灣擔任官員。他曾經這樣說過"大驚小怪"的政策:開山大驚小怪18年後,山是有效的,福是無效的。

招收原住民和漢人開墾土地,國家征收不到半分的土地租金稅,淮軍為漢族聚居區的防禦,也往往隻幫助富家守衛茶樟腦種植園,卻不能保證普通平民生活的安全。

事實上,由于泛漢沖突的加劇,原住民"走出草叢"殺害普通漢人的案件正在增加。從清政府最初對"克制,不讓它傷害人命"的期望來看,"福盤開山"并不是一個成功的政策。