有一天,我刷了一下社交平台,看到了這樣的問題。

"為什麼鎮江鍋蓋在面條鍋的鍋蓋上?"一個說要添加香味;二說要把泡沫放在一邊;三說要增加味道。以上說法尚未定論,請餐友解釋疑惑!"

作為食物,在鍋蓋上拆解形而上學,不是一分鐘一分鐘?答案如下:

1.用老冷杉或銀杏木制成的鍋蓋可以在沸水中為面條增添木香;

2.将鍋蓋懸挂在湯面中,可以抑制浮子的形成,使湯汁清澈,賣得好;

3.鍋蓋下表面滾動,增加與沸水的接觸面積,快速煮熟;

"那是發際線!"2016年在《江蘇地方曆史》上發表的一篇長文引起了我的注意,因為我正要放棄。不讀不知道,一讀驚:我隻好抓到一罐搖鍋蓋的核心利益大

作為土生土長的南京人,隔壁鎮江的鍋蓋從小吃到大件日常。在1990年代後期,當社交媒體不存在時,"你今天在樓下吃什麼?"在靈魂折磨中,鍋蓋是一個正常的選擇。

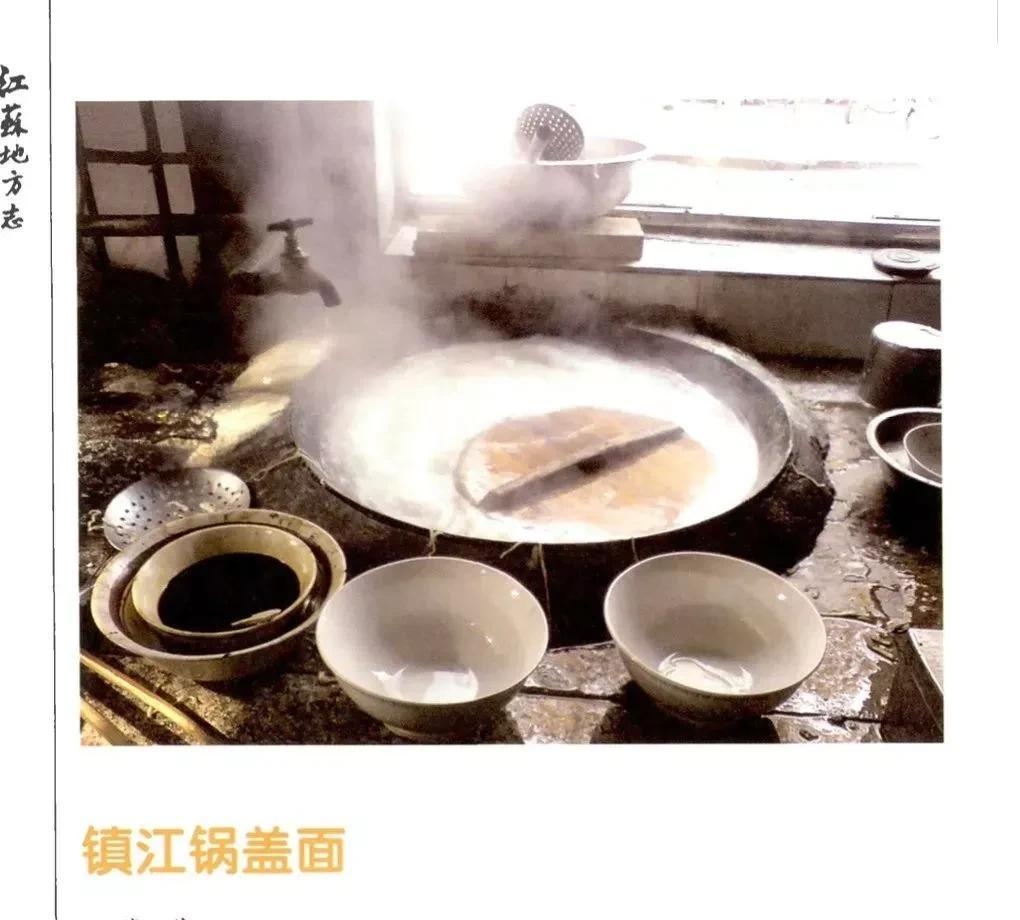

一碗蓋面

小店面,由工作區隔開。大鍋的沸水與鍋蓋一起滾動,旁邊是一個碗和各種新鮮的食材,等待添加到鍋中。有些甚至有面向路邊的大花盆 - 鍋蓋就像一個表演,懸挂在卷中的木蓋是最好的标志。

扁平的手切開刀面,搖晃并扔進被蓋住的沸騰鍋中。類似于辣辣的熱勺子,抓進肉絲,腰花簡單熱煮熟。碗裡已經是精心調理的食材,胡椒,煮熟的醬油,香菜,綠豆芽......将熱腰花肉絲放入碗内一個扣子,面條疊在上面,加一些面條湯,一碗鍋蓋上。

與南京老習慣的堿性面條不同,鍋蓋面條的面條更類似于北方手切面條,内部光滑,帶有一點韌性。湯頭是每個吸引食客的核心,煮醬油是否足夠新鮮,水準是否豐富,知識淵博的人吃吧。

制作醬油

每家商店還将有一個冰箱,裡面裝滿了一盤切好的水晶肉 - 鎮江的另一張食品卡 - 姜切成細絲。

吃鍋蓋面條是上菜必備的:将小菜倒在鎮江香醋的桌上,把姜絲放入醋中,用醋吃肉,再把底味鹹鮮湯頭。一個可以吃的客人,可以把鍋蓋面條至少吃三層心情。

雖然近10年沒吃過鍋蓋面條,記得腰部花的酥脆,湯頭醬清新堅韌的面條,還時不時地在嘴唇和牙齒之間,仿佛在觸摸的地方。

萬萬沒想到,整個鍋蓋的起源,是一個自下而上的精準規劃。

"據鎮江市人大常委會前副秘書長、鎮江京口飯店經理周文祥介紹,1980年代初,整個鎮江都沒有鍋蓋,"他回憶道。在《江蘇地方史》中,記者缗偉做了深入的研究、采訪和考察。

至少直到20世紀80年代中後期,鎮江最街頭的面館都寫在"火面"(又稱"面條"或"面條")的前面。在當地方言中,火面的意思是"打幫派,開幫派",即"吃在面條碗下"。它是陽春表面的變形,沒有頂部。

鎮江地方曆史研究學者嚴麒麟記得他祖母的面館,賣的是火面,"食客吃面條,有湯和幹混合兩種,面條通常隻有洋蔥,澆頭是熱幹絲,熱綠蔬菜。

當時,煮面條的鍋裡既沒有蓋子,也沒有澆頭。吃得好的人會自帶新鮮豬肝腰花肉絲到店裡,讓師傅來熱,師傅也知道,把熱放到水面上。

20世紀80年代的鎮江

這也符合那個時代出生的許多人的生活基調。記得小時候下樓吃飯的時候,口袋裡會拎着一個爸爸給我生雞蛋,因為早餐可以吃雞蛋既營養,又可以省5美分。

"火面"時期,鎮江人的面條鍋還沒有蓋上鍋蓋。它與江蘇、浙江和上海的一般頂面沒有根本差別。人們早上路過面館,随便點了一碗面條吃,便宜的同時,果肚熱騰騰。當時,外國人提到鎮江不會想到面條,最多隻能是它的香醋,這在江、浙、滬的範圍内還是名氣十足的。

火面怎麼變成了鍋蓋面條,成為鎮江三大奇特之一?

故事開始于1977年5月31日早上。在周文祥的工作筆記中,他記錄了當天早上被叫到鎮江市園林管理辦公室的會議細節。

1977年,文化大革命後不久,整個鎮江都處于振興的需要狀态。周文祥剛剛被任命為金山飯店(今鎮江京口飯店)的副經理,該飯店是全職為外賓和負責人服務的。

他匆匆趕到管理院,後來才知道,這次會議是關于如何重振鎮江的文化工作。那天,南京市文化教育局原局長姚浩生出差來到鎮江,他是新中國成立後第一位寫鎮江文學史内容的作者,或許能為鎮江文化工作的振興提供指導。

鎮江老名景口大酒店

這次會議其實是一次頭腦風暴,除了何耀生,還有很多地方文學史專家。

大家都表達了自己的觀點,把鎮江當地的傳說和曆史故事拿出來分享,想找到推廣鎮江文化的切入點。這次會議提出了"鎮江早茶中的三個怪獸"的概念,靈感來源是"貴州八怪"和"東北十怪"。

大家對我說一句話,拼出鎮江三個奇怪的内容"味道醋還不錯,肉還不錯,面條鍋裡面的鍋蓋着。"因為郎朗口,會議結束基本上大家都記得,各報刊的負責人帶着這個概念,開始思考如何推廣。

"鎮江三怪"是文學史上大家在這次會議上集思廣益的

蓋子也是在當時,從輔助面條拾取器,浸出表面的工具,進入鍋裡煮熟的東西。我接着研究了一些鍋蓋的教育訓練材料,其實直到今天鍋蓋還不總是在鍋裡,隻要鍋裡沒有面條,鍋蓋在鍋邊,隻有當煮熟的面條才會被扔進鍋裡。

地方宣傳又是宣傳,鍋蓋是什麼機巧合,成為鎮江外業名片之一?它還需要一種外部力量,即國家一級的承認。

在《三怪》人氣的第三年,鎮江市食品公司的骨幹同僚發表了一篇關于鍋蓋面條在食品科技中的傳奇,這是一份全國性的專業出版物。雖然這篇文章完全是捏造的,但是因為發表在國家期刊上,已經成為鎮江鍋封面的專業代言人。

我找到了這篇文章。它講述了什麼故事?

很久以前,一對父母去世的山東兄弟姐妹互相依賴,哥哥生病了,姐姐給家裡唯一剩下的白面給弟弟吃面條。面子做,她覺得哥哥要補了,去雞舍拿雞蛋,但鍋裡的面條還沒有開,她沒有找到鍋的蓋子,把湯的小蓋子拿了進去。

雞蛋被帶了回來,我姐姐想,"如果我做不好吃的面條怎麼辦?"并在碗裡加了香料 - 煮熟的醬油,香味芝麻油,新鮮的蝦......哥哥吃面條,身體好多了,面條也成了哥哥的最愛。後來,山東洪水泛濫,兄妹離散,身無分文的姐姐來到鎮江,突然發現一家店裡菜鍋上浮着鍋蓋,于是和哥哥一起認出來了。

不要談論故事的邏輯,因為即使有國家出版物的認可,它也被淘汰了。相反,我們是著名的乾隆皇帝。

有一年,乾隆随主管微服務私人走訪鎮江,聽說地盤好吃,找到了最有名的張偉子。張玉子聽到皇帝來了,吓得做飯的小蓋子掉進了鍋裡,乾龍吃了面條,感覺很好,進廚房看"啊!原來是用鍋蓋煮面條,"名聲就成了。

看來是中國菜最好的代言人,也是乾隆。