科技日報記者 何亮

紀念館裝修,工作區幹淨整潔,生态環境越來越好......在青海省的草原金陰灘,安定和諧的生活是難以想象的,63年前,金銀灘是貧瘠的,為了發展核工業,這個地方神秘地從地圖上消失了,随之而來的是一大批科研人員的失蹤。

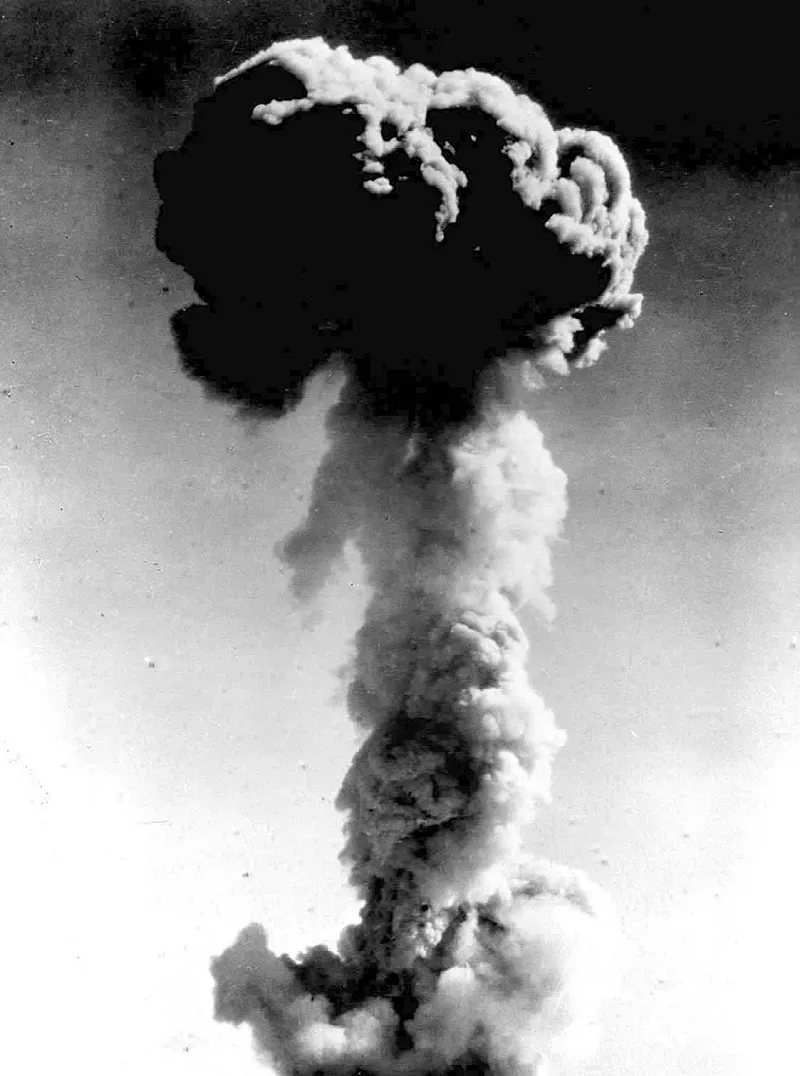

在青海221工廠工作了近30年的楊杜,已經能夠清楚地描述每個工廠的位置以及它所負責的工作内容。他告訴記者,他們中的大多數人都不知道他們正在制造什麼樣的武器。直到1964年10月16日,當中國西部羅布泊上空升起一朵燦爛的蘑菇雲,中國第一顆原子彈爆炸時,許多人才模糊地知道他們的工作是多麼重要。

1964年10月16日,我國第一顆原子彈成功爆炸。新華社

91歲的劉振東,在221工廠做原子彈炸藥的技師,談及過去,他激動而高度地說:參與原子彈的研制是我一生的榮幸!

《兩劇一星》這部交響曲,是數以萬計的《楊度》《劉振東》協奏曲。

1955年,中央政府作出了發展原子彈的戰略決策,中國發展原子彈的帷幕慢慢拉開。

數以萬計的士兵、大學畢業生、勞工和技術人員在戈壁沙漠紮營。他們放下槍杆,扛着頭和鐵鍬,在沙灘上搭起帳篷和鍋碗瓢盆,冒着酷暑,冒着灰塵,開井,開啟生存之戰。

經過多年的激烈戰鬥,原本空蕩蕩的戈壁灘,屹立在星光熠熠的建築中。

1962年11月,中央成立了以周恩來同志為首的15人專委會,上司"兩彈一星"的研發工作,周恩來多次強調,我們發展有别于資本主義國家的尖端事業,要發揚社會主義制度的優越性,組織民族合作, 從科研之初就組織合作,擰成一根繩子,共同攻克技術難關。

為了發展和試驗核武器,國家組織了五支科研力量,即中國科學院、國防研究機構、工業部門、高等院校和地方科研力量。全國有26個部委(醫院),20多個省市包括1000多家工廠、高校參加戰鬥。原子彈發展中的"九算"和"大草原國會戰争",突破氫彈原理的"群衆讨論","上海百日之戰",是集思廣益和研究成果,是社會主義制度優勢的充分展現和成功實踐。

"兩彈一星"的發展,除了要獨立克服理論難題外,還需要大力協調,克服工業技術的難點。

尖端武器的發展需要許多新的原材料。當時,上千種新原料的開發和開發,沒有一支國家棋隊,是不可能完成的。它們與電子元器件、精密機械、儀器儀表、專用裝置、檢測技術、測量基準等被譽為"開門七物"的國防前沿事業,成為當時科研戰線上著名的動員秩序。

為了集中精力使用兩枚炸彈,衛星研究被放慢了速度。當兩枚炸彈的生意走到盡頭時,衛星發展的步伐加快了。

最初,長征一号火箭的研制是困難的。為確定第一顆人造衛星研制成功,1967年下半年,中央決定成立中國空間技術研究院,孫家東被任命負責衛星的整體設計。

孫家東挑選了18名具有飛彈、衛星和系統工程經驗的技術骨幹,承擔衛星本體的研發任務。錢學森曾經說過:希望你能成為太空的第18勇士,為中國的衛星突破天國之路!

是以,它為中國人探索太空奧秘開辟了道路。

該項目需要一個二十多個引腳的插頭,孫家東找到了上海無線電五号工廠來幫助制造它。1969年9月初,長征一号運載火箭完成試運作。此時,喀什、南甯、海南等六個地面衛星測控站也相繼建成,陳方雲等科學家對國外衛星進行跟蹤觀測,證明我國測控網絡性能優異。

1970年4月24日,中國第一顆人造衛星發射成功。該國近60%的通信線路在發射時被使用,從試驗場區域到觀察和控制站,僅數十萬人就守衛着這些線路。

正是社會主義制度的強強結合,才能保證"兩彈一星"等偉大成就的實作。錢學森曾有一種很深的感受:中國的工業、技術都是弱勢的"兩顆子彈",沒有社會主義制度是不可能的。

編輯:劉益陽

稽核:嶽亮