曆史上,渭江地區的文化教育非常繁榮,特别是明朝中後期,陽明講義在廬江之鄉迅速傳播,院校數量急劇增加,打開了文化氛圍。1563年,羅濰坊在宣城創辦智學派,将心智科學思想與政治灌輸相結合,"求實,學求實",治理效果明顯。到清代志書院,雖然多次改名,但弘揚"事迹""實物利用"的氛圍,已經傳承下來。

崇尚人才教育

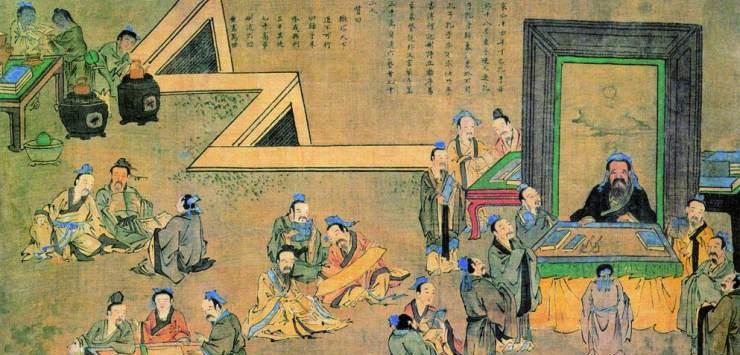

明代中後期,俞守義、王偉、錢德宏、王偉等一批心學學生在宣城地區講學。嘉靖四十一年(1562年)羅濰坊擔任甯國之夫。羅濰坊,隻字德,近溪南城人,台州學派代表人物,是偉大的戲劇家唐顯祖的老師,他的思想對唐獻祖的戲劇創作有着重要影響。羅濰坊積極倡導講課,宣城紳士龔安國、沈佩,以及太平縣周毅、張縣、煙台、肖良軒等人暢談古今生活學習,讓宣城講課進入巅峰。

嘉靖四十二年間,羅濰坊在宣城市、景德寺三峰後靈陽打造了一派志。"知雪"出自《言語政治理論》,女婿:"我有五個,渴望學習,三十個站起來,四十個不迷惑,五十個知道命運,六十個耳朵到善,七十個發自内心,不超越當下。"知學院中間的大廳,演講廳每5間,房子數量約四十餘畝,土地200多畝,前政府租金142個奇異,作為會費和會資。然後宣城縣下令江台在志賢書院西、絲師右建萬陵屋。知雪書院和萬陵精品樓成為宣城講座鼎盛時期的中心,羅濰坊請以巡撫、監護、按三人遊覽、轉課征租為供養和王陽明軒需要,兩歲學生到他們的收銀員,登記。羅濰坊親自講學,還邀請了龔安國鄉、梅守德、沈寵三主講義院,當時叫三人"知雪先生三",長期到學者訪往往上百人。《直譯廟》記錄了羅濰坊在宣城的部分講座,後來被列入"四圖書館叢書"。

智學院的成立推動了宣城當地文化的發揚,儒家啟蒙精神影響深遠,他們後來大部分科學進入公司。心智學習的思想使讀者"感動",然後"興奮",最後"崛起",成為進步的動力。

關于鄉村的講座

明朝中後期,一些地方氏族及其鄉紳階層在地方治理中發揮了重要作用。羅濰坊作為地方官員,注重地方社會治理,在知學院他寫了《甯國府鄉訓》,他希望将宗族契約的内容以講座的形式推廣和落實。

明代正德嘉靖以來,基層社會治理,特别是安全問題,主要通過實施裝甲防護制度來實作。保護制度針對性強,對懲戒違法者有有效效果,但并沒有讓公衆意識到"不正當行為"而不願意這樣做,即很難從根源上消除人們通奸的念頭。

羅濰坊作為台州學派的繼承人,繼承了其文明特色。在對地方社會的管理上,羅濰芳可以從曆史中吸取教訓,結合現實,進行上下社會交流。在學院裡,他将"聖六字"與"大學"等儒家經典相結合,用通俗語言加以闡述,督促大家遵守,"不僅要享受好,還要給子孫後代長久。如果或反道德,如果訓練,是淘氣人的梗塞,小是農村的牙齒,大将死在法律上,家庭無法保護!這仍然是共同的。"在羅先生看來,安全是必要的,甚至是最重要的手段,一方面是風俗和道德灌輸的慷慨,這是他農村盟約的出發點和目的。在他看來,通過對鄉鎮契約的道德灌輸,不僅可以獲得盔甲的效果,還可以得到原有的清遠、糾正社會風氣,就是所謂的"鄧德利清源""民的潮流與民的末日"。

羅玉芳經常聚集當地民族到智學堂,講授"村約",将心智科學思想與政治灌輸相結合。甚至被關押的囚犯也要上課,正如人們所說的孝道。宣城當地兄弟兩人,因家庭财産配置設定不均,長期糾紛,導緻兄弟對敵,訴訟上訴至羅濰坊前案。羅玉芳在智書院任教,他說:"這是一個讀書講課的地方,打官司,請到官房門口去。"兄弟倆堅持不離開,"羅濰芳說,"我想判斷,但你得先上完我的課。于是,安排兄弟倆坐在後排聽講座。羅濰坊針對實際情況,暫時談起兄弟之間互相友誼的話題,他熱情地說:"當我看到哥哥的愛和尊重時,更是快樂和羨慕;我覺得有着相同根源的兄弟,可以變成和睦啊!說完這些話,羅玉芳流下了眼淚。這時兄弟倆突然哭着抱在一起,他們把寫在文章的袖子裡,當衆燒掉。他們自稱是小人物,今天遇見了大聖人,如果不洗清自己的心,改正自己的罪行,還能算是一個人嗎?并把有争議的财産拿出來供玉田家族犧牲。

其實,羅濰芳并沒有聽,也沒有看的話,而是對情感、情感、情感的他們,多年的苦澀冰釋放崩潰,兄弟互相尊重,互相讓步,回歸美好,這是最完美的結果。羅玉芳很清楚官員搞砸内政的困難,正是因為字眼,所有人都認為自己占據了理性,糾紛久久解決不了,最好的解決辦法就是讓他們發自内心地認識到自己的錯誤:哥哥的感情遠不止是利益的競争, 以便從源頭上解決争議。

被世界使用

羅濰坊走出甯州府,教的一條線,縣廳沒有鞭打聲,隻講西邊水,志學兩處,以崇敬教育為教訓。1565年,羅濰坊被部委評定,得到"浪人國真正的好官員"的評論。不久之後,羅濰坊的父親去世了,他離開宣城回家喪親之痛。智學院學生和世民淚流滿面地告别,不願放棄。他們沿路唱道:"南北朝時期當王時,現在明來羅府君,前後惠德政治平均;甚至有人紛紛效仿,把羅濰坊送到江西的老家。

在知軒學院參加講座的學者們,心識老師之間的關系比較複雜,大多數學者都跟着至少兩個或兩個以上的老師講課,如查偉、張偉、齊齊、龔安國、梅淑德、沈佩、周毅等,他們和浙江中學派了王偉、錢德宏, 台州學校王偉、羅濰坊、蔣右王守義、歐陽德等,都有經驗。雖然不同心髒病學派的方法存在差異,但在現成良心和非日常使用這兩個重要問題上基本一緻。

梅壽德曾在浙江、山東等地擔任官員,他"到處認為真正的修,把做事當做一件事情來應用,把共同的事情當成普通的事情當成案,把反實踐當成田野。南嶺的王靜認為,"學習聖門是給身體修行的,真正知道為寶貴"。功安說"學習人生的道理,修行",教導弟子"實事求是,沒有空話"。

在聽知書院講課的同學中,很多人走了石軒路,他們到過各地做官,保護環境和人民是第一要務,道德和倫理教育是經常使用的方法。

知雪書院講課注重人、人與人的日常使用方式,突出"靈巧"的"身體使用",用程竺的研究"實踐"來糾正王氏科學的"虛無缥",進而實作"尊重美德和道教"。

宣城志書院是羅濰坊開展鄉鎮重合同治理的重要場所。此後,知學書院多次改名,明萬曆年又改名為同仁堂,鄭學堂,清乾隆學年也改名為京庭學堂,但受到世界聞名、反承諾實踐的氣氛随時蛻變,代代相傳。(來源:學習時報 作者:夏建軒)