碼雲參考資料:

https://gitee.com/lxmuyu/soft_examination

整理到2018資料下載下傳:

迅雷網盤連結:https://pan.xunlei.com/s/VNFbm9Q7rnN5bEbBw-SiUnOBA1 提取碼:

j7wj

整理到2021:

阿裡雲網盤連結:https://www.aliyundrive.com/s/ob1o2BeaVMb 提取碼:

4v3y

軟考系統架構師倒計時第6天

- 1. 存儲容量

- 2. 磁盤讀取時間

- 3. 流水線

- 4. 記憶知識點

1. 存儲容量

【2010 年題 9】記憶體按位元組編址,利用 8K×4bit 的存儲器晶片構成 84000H 到 8FFFFH

的記憶體,共需( )片。

根據題目描述,采用該存儲器晶片需要構成 8FFFFH - 84000H + 1 = C000H 的空間,

且記憶體按照位元組(8bit)編碼,需要的容量是 C000H×8bit。

C000H×8bit =49152×8bit=48×1024×8bit=48K×8bit,一片存儲晶片的容量是 8K×

4bit,兩者相除得 12。

知識點:計算後加一,然後轉換成二進制,并且注意 × 8bit。

十六進制一位代表四個二進制位,C000H可以轉換成:1100 0000 0000 0000

然後去除十個0變成K:1100 00,轉換成十進制就是48K

2. 磁盤讀取時間

【2010 年題 10】某磁盤磁頭從一個磁道移至另一個磁道需要 10ms。檔案在磁盤上非連

續存放,邏輯上相鄰資料塊的平均移動距離為 10 個磁道,每塊的旋轉延遲時間及傳輸

時間分别為 100ms 和 2ms,則讀取一個 100 塊的檔案需要( )ms 的時間。

根據題目描述,讀取一個連續資料需要的時間包括磁道移動時間、旋轉延遲時間和傳輸

時間三個部分,總時間花費為(10×10) + 100 + 2 = 202ms,是以讀取一個 100 塊檔案需要的

時間為 202×100=20200ms。

知識點:(磁道數 × 巡道時間)+ 延遲 + 傳輸時間,

如果有N塊,然後N × 上面的時間。

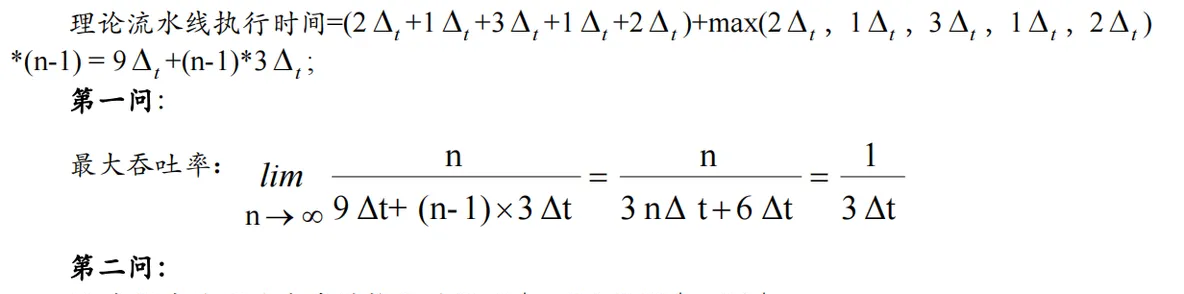

3. 流水線

【2017 年題 1】某計算機系統采用 5 級流水線結構執行指令,設每條指令的執行由取

指令(2 ∆t )、分析指令(1∆t )、取操作數(3∆t )、運算(1∆t )和寫回結果(2∆t ) 組成, 并分

别用 5 個子部完成,該流水線的最大吞吐率為( ) ;若連續向流水線輸入 10 條指令,

則該流水線的加速比為( ) 。

4. 記憶知識點

-

計算機執行程式時,在一個指令周期的過程中,為了能夠從記憶體中讀指令操作碼,首先

是将**程式計數器(PC)**的内容送到位址總線上。

-

CPU 通路記憶體通常是同步方式,

CPU 與 I/O接口交換資訊通常是同步方式,

CPU 與 PCI 總線交換資訊通常是同步方式,

I/O 接口與列印機交換資訊則通常采用基于緩存池的異步方式。

- DSP 采用了哈佛結構

- 作業系統是管理計算機硬體與軟體資源的程式,同時也是硬體與使用者之間的接口。作業系統既提供了與使用者互動的接口,也提供了與應用程式互動的接口。使用者可以通過菜單,指令,視窗與作業系統進行互動,而應用程式可以通過系統調用(如調用系統 API)來與作業系統互動。

- 采用微核心結構的作業系統提高了系統的靈活性和可擴充性,并增強了系統的可靠性和可移植性,可運作于分布式系統中

- 并發程序之間的競争關系為互斥,并發程序之間的協作關系展現為同步。同步是因合作程序之間協調彼此的工作而控制自己的執行速度,即因互相合作,互相等待而産生的制約關系。而互斥是程序之間競争臨界資源而禁止兩個以上的程序同時進入臨界區所發生的制約關系。題目中一個任務要等待另一個任務發來消息,或建立某個條件後再向前執行,顯然展現的制約關系是任務的同步。

- 作業系統為了實作“按名存取”,必須為每個檔案設定用于描述和控制檔案的資料結構,專門用于檔案的檢索,是以至少要包括檔案名和存放檔案的實體位址,該資料結構稱為檔案控制塊(File Control Block,FCB),檔案控制塊的有序集合稱為檔案目錄,或稱系統目錄檔案。若作業系統正在将修改後的系統目錄檔案寫回磁盤時系統發生崩潰,則對系統的影響相對較大。

- 資料庫設計主要分為使用者需求分析、概念結構、邏輯結構和實體結構設計四個階段。其中,在使用者需求分析階段中,資料庫設計人員采用一定的輔助工具對應用對象的功能、 性能、限制等要求所進行的科學分析,并形成需求說明文檔、資料字典和資料流程圖。使用者需求分析階段形成的相關文檔用以作為概念結構設計的設計依據。将抽象的概念模型轉化為與選用的 DBMS 産品所支援的資料模型相符合的邏輯模型,它是實體設計的基礎。包括模式初始設計、子模式設計、應用程式設計、模式評價以及模式求精。

- 邏輯設計階段的任務是将概念模型設計階段得到的基本 E-R 圖,轉換為與選用的 DBMS産品所支援的資料模型相符合的邏輯結構。如采用基于 E-R 模型的資料庫設計方法,該階段就是将所設計的 E-R 模型轉換為某個 DBMS 所支援的資料模型;如采用使用者視圖法,則應進行模式的規範化,列出所有的關鍵字以及用資料結構圖描述表集合中的限制與聯系,彙總各使用者視圖的設計結果,将所有的使用者視圖合成一個複雜的資料庫系統。

- 需求分析階段的任務是對現實世界要處理的對象(組織、部門和企業等)進行詳細調查,在了解現行系統的概況,确定新系統功能的過程中收集支援系統目标的基礎資料及處理方法。需求分析是在使用者調查的基礎上,通過分析,逐漸明确使用者對系統的需求。在需求分析階段應完成的文檔是資料字典和資料流圖。