據德國之聲介紹,2018年恰逢歐洲文化遺産年,為了提升歐盟青年對歐盟的認同感,年内年滿18歲的年輕人可以申請參加"發現歐盟"計劃,獲獎者可免費乘坐火車、渡輪和巴士, 和住宿。不要羨慕他們,這隻是一個"錦鯉"福利,隻有成千上萬的人在之前和之後中了彩票,隻不過是我們從18歲上大學以來享受的火車票優惠。

此時此刻,享受"五一節"假期的你,想必也在回程的路上。你在穿梭列車上讀到什麼樣的故事?今天,我們來談談火車和閱讀的小曆史。

狄更斯在火車出軌時差點喪命

2007年春節,一名頭發濃密、身穿黃色長袍的男子,自稱是杜嘉班納的接班人,在火車站大驚小怪,因為他不買火車票,說其他乘客和鐵路勞工都是"奴隸",對火車有意見的不僅僅是"國王"。

19世紀50年代,英國藝術評論家約翰·拉斯金

(約翰·拉斯金)

"坐火車,我根本不能把它想象成一段旅程。它隻是被送到另一個地方,與包裹沒有什麼不同,"他生氣地寫道。這位來自牛津大學的受過良好教育的藝術家無法接受一群黑色怪物乘坐火車"打包"到鄉村的面包上,指着曆史古迹,藝術珍品,并評論它們。

藝術家也遵循他的前輩,如歌德等貴族,被仆人陪同,自雇的馬船,住宿自然也是在鄉村貴族的城堡裡,而不是跳蚤蟲子,由過分熱情的胖女孩來招待小旅館的食物。

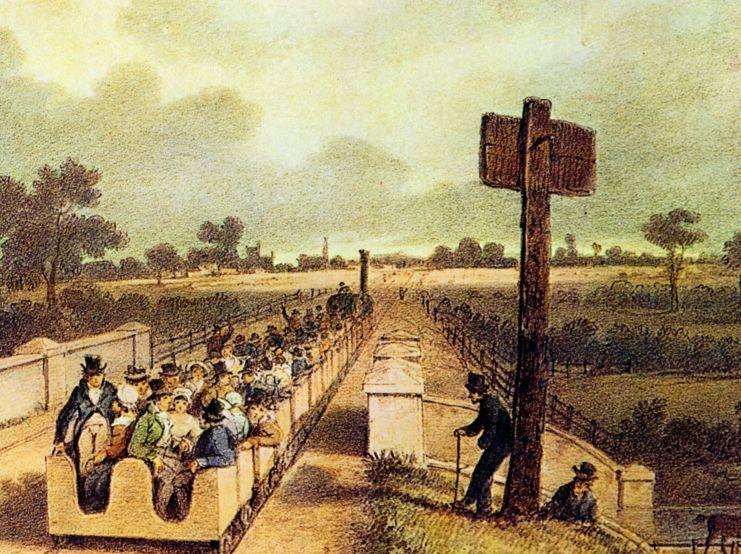

利物浦到曼徹斯特的火車于1830年開通,由.B 克萊頓。

但總有一些人能夠站在時代發展的前沿,看到曆史的方向。喜歡坐火車的海涅,在《馬與驢》中

(Pferd und Esel )

在貴族和平民相比白馬和驢,面對風疾馳,吹着口哨穿過火車"馬深深歎息哭泣/驢子中間/平靜地閑置/吃兩根草根",高貴的馬瑟發抖,擔心自己被火車取代,被人類驅趕,丢了食物和草, 将被社會淘汰。平民驢是冷靜和閑置的,不在乎,讓世界改變,總能靠勞動掙來的米飯吃。馬克吐溫在馬克吐溫的"傻瓜出國"中,遠在美洲大陸

(《海外的無辜者》,詹洪志譯為《包子之書》

鐘南山贊揚了這項發明,使鄉下們能夠以低廉的價格參觀水晶宮。

無論貴族們看到鋼鐵俠是多麼默默無聞,火車都是煙霧缭繞的,它咆哮着進入了文學世界。狄更斯對火車沒有興趣,1865年在一次火車出軌中差點死去,這一不愉快的經曆促使他寫了一篇短篇小說《信号員》

(信号員)

,是有史以來公認的最好的恐怖故事之一。狄更斯把火車看成是吞噬一切的魔鬼,寫了一個長篇故事《東北父與子》。

(多姆貝和兒子)

。俄羅斯人Davin Howdo Stoyevsky和Tolstoye分别在作品"Idiot"中

(白癡)

和克魯茲奏鳴曲。

(克羅伊茨奏鳴曲)

在,安排長途列車開啟故事。但托爾斯泰沒想到,他生命的盡頭也會與鐵路有關——八十二歲時,他離妻子出走,死在火車站。

英國畫家奧古斯都·埃格(Augustus Egg)的《旅行同伴》(1862年)描繪了火車穿越法國南部時頭等車廂的景色。

伍爾夫将火車視為新文學的象征

當安娜·卡列尼娜凝視着前往聖彼得堡的火車上的其他乘客時,她想知道:我到底是什麼?是我自己還是其他女人?當我們坐在火車上,看到連續的時刻的圖像時,我們變得多愁善感,或想到古老的感情,或抱怨女性的仇恨,或研究人類的過去和未來,或思考生命的存在和虛無主義。看到鐵路邊田裡的水牛農,在門口吃飯的老人,我們常常想,他看到了我嗎?他在想什麼?他知道我在看他嗎?多年後,我會記得窗外閃過的眼神交流嗎?在某個時候,意識到這不僅僅是窗外的風景,而是我們正在經曆的生活......

這種不間斷的轉換思維流是針對意識流的品味。1923年,伍爾夫發表了一篇關于現代小說的宣言《貝内特先生和布朗夫人》,在指出現實主義已經不能滿足當時人們的需求之後,為新文學樹立了典範:一天晚上,她正在趕火車,一個老人面對面地坐在車廂裡,打電話給老太太布朗夫人!如果讀者在布朗夫人的陪同下,聽到斷斷續續的對話,那麼一天之内,你腦海中就會閃過一百萬個想法......在伍爾夫看來,火車是新文學的象征。

火車旅行帶來了新的閱讀需求

長途跋涉,窗外秀麗的風景也會讓人感到無聊,在快節奏行駛的列車上,如果沒有旅行同伴聊天娛樂,又不想和陌生人交流,你唯一能做的就是閉上眼睛,以免和對面乘客尴尬的樣子。

Wolfgang Schifferbusch,德國學者

(沃爾夫岡·施維爾布施)

在他的《鐵路之旅:19世紀空間和時間的工業化》中,他收集了乘客對這種情況的抱怨,一位乘客為《鐵路時報》撰文。

(欄杆時代)

,要求修改座椅:"說到鐵路車廂的内部安排......我真誠地...建議公衆在每輛車上安裝一些車廂,以便乘客可以背靠背坐着...這比連續坐三四個小時研究别人的臉要舒服得多,而且你找不到更好的消遣方式。

《鐵路之旅:19世紀時空的工業化》,作者:Wolfgang Schivelbusch,由Jin Yi翻譯,century |上海人民出版社2018年7月版。

這位自稱"債務限制和旅行監禁的敵人"未能實作他的目标,但地鐵後來被改造成平行座位,但他們面對面地相遇。不像我們今天,當人們戴上耳機并沉浸在手機中時,他們基本上可以與周圍的人隔絕。當時還處于純真中的英國人,已經習慣了甯靜的鄉村,生活在以教堂為中心的村莊,走在西風帶氣候滋養的無盡草地上,看着雪白的綿羊卷起,一群鄉村歌曲的生活,想知道如何自然而舒适地與陌生人分享狹窄的封閉車廂, 更不用說在三個字之後添加微信面具了。

是以,在旅途中,一本适合娛樂的書是必須的,新的閱讀需求也随之而來。

敏銳的商人嗅出了商機,首先是W.H.史密斯

(W.H.史密斯)

該公司于1848年在倫敦尤斯頓火車站成立。

(尤斯頓站)

第一個火車站書籍和報攤,W.H.史密斯圖書訂閱圖書館,開放

(W.H.Smith&Books Subscription Library)

,精英圖書銷售和訂閱業務,根據頁面廣告的傳播,銷售範圍包括藝術,傳記,旅遊,小說,詩歌,科技等重要作品,以及主流雜志和評論。

1910年,W.H.史密斯在倫敦國王十字車站的報攤上。圖檔來源:The Evolutionary History of Books。

1861年出版的德國小說家恩斯特·菲利普·卡爾·朗格(Ernst Philippe Karl Lange)仍然活着。

(恩斯特·菲利普·蘭格)

筆名菲利普·加倫

(菲利普·蓋倫)

《聖詹姆斯的瘋子》

(聖詹姆斯的瘋子)

比如,新書資訊之後有很多種,最佳作者的最佳作品銷售榜,封底是推廣馬大中小說的廣告。據圖書分部稱,連同英國的鐵路,已經有160多家連鎖報攤。并發展海外業務,在愛爾蘭都柏林的ThePrincipal火車站設有分支機構。

W.H.史密斯的成功導緻其他人效仿,出版商羅德裡奇

(勞特利奇)

随後建立了羅德裡奇鐵路圖書館。

(勞特利奇鐵路圖書館)

,

開展圖書銷售和租賃業務。在19世紀50年代和60年代,黃皮書系列出版時,這是它的輝煌時期。

(黃背)

它包括120位作家的作品,從簡·奧斯汀到埃德蒙·耶茨。1853年,該公司以20,000英鎊的價格收購了Edward Bouver Lytton。

(愛德華·布爾沃·利頓)

有權發行負擔得起的作品版本,第一年隻有"愛德華小說自選集"

(我的小說)

售出了兩萬六千本,作家和出版商獲得了豐厚的利潤,鐵路是一個很棒的地方。

由羅德裡奇出版的《愛德華時代小說自選集》的右上角售價為兩先令。圖檔來源:大英圖書館。

在法國,1852年,路易·阿徹(Louis Archer)建立了一個名為鐵路的圖書館。

(法國交通圖書館)

書店,在法國政府的許可下,壟斷了全國各地火車站的圖書業務,直到今天,阿徹仍然擁有連鎖書攤"Herree"。

(瑞萊斯)

。

作家熱衷于渲染車廂内躁動不安的原因

高鐵讓大家意識到說去的欲望,但你很難說不動巢不會動霸王博士的巢穴,讓票坐下,我不動。還有那健忘嗨歌的姑姑;渴望分享這一集的偏僻小弟弟;高模仿香港台灣小巧的現場派對...火車之旅就像一盒巧克力,你永遠不知道什麼"奇迹"比你上車的那一刻更長。另一方面,維多利亞時代的火車乘客可能比你更害怕,因為他們必須處理随時可能發生的躁狂患者 - 甚至可能是他們自己。

火車站,威廉·鮑威爾·弗裡思,1862年。在最右邊,兩名戴着頭套的偵探抓住了試圖乘火車逃跑的嫌疑人,他穿着整齊,但他鞋子上的泥土出現了裂縫。畫家将前景分為三組,每組近90個角色,每個角色都有自己的階級,個性,不同的目的地,當然還有不同的故事。圖檔來源:倫敦大學皇家霍洛威學院。

當時,一些醫生認為快速移動和搖搖晃晃的車廂是不健康的,容易出現精神躁狂。從19世紀60年代到70年代,報紙和雜志開始報道火車乘客的奇怪行為,經常描述乘坐火車後看似平靜的人,突然失控,躁狂發作,甚至跳出窗戶。當時的醫學期刊非常關注這種現象,并希望找到一種方法來檢測潛在的火車瘋子;媒體也熱衷于新鮮新聞,開始報道大洋彼岸的"英國火車狂人"的故事。然後,一名"美國旅行者"在火車上拿了一把左輪手槍,因為害怕遇到一個瘋子。

有人在火車上有狂躁發作,當然也有小偷小摸和陰謀殺人。在這樣的環境中閱讀偵探故事一定非常令人興奮。推理作家不會放棄這種優秀的素材,拼命地加油醋,誇張地渲染出這種陌生環境的不安境地。

1889年《警察圖解》中的一幅插圖描繪了一名躁狂的乘客試圖從火車上跳下來。圖檔來源:大英圖書館。

最著名的推理小說家阿加莎·克裡斯蒂(Agatha Christie)的《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)是火車推理故事的經典之作,她乘坐豪華巴士前往千禧年的古都伊斯坦布爾,帶着看似毫無聯系的乘客,一個離奇死去的書商,以及偉大的偵探波羅(Polo)的細緻推理,他以為真相即将大白, 但越來越令人困惑,每個人都有他缺席的證據,每個人都被懷疑。

正如推理小說中經常發生的情況發生在海濱小鎮、沙漠城堡、懸崖上一樣,這些地方,就像馬車一樣,遠離主流社會的封閉空間,暫時避開了主流社會的法律和道德監督,犯罪很容易滋生。正是這種環境,讓像波羅這樣退休和未使用的偵探放開他的手腳,向上移動法律和道德界限。同時,這種情況也遠非先進的技術,偵探的細微觀察和細緻的邏輯成為破案的主要工具,劇情更加引人入勝。

火車都是《她的藍色火車之謎》和《ABC謀殺案》中的重要線索。正如亞瑟·柯南·道爾(Arthur Conan Doyle)所寫,火車旅行往往是犯罪的現場,而《巴什維爾的獵犬》(The Hound of Bashville)就是火車用來揭露或隐藏罪惡的經典例子。在銅山毛榉案中,福爾摩斯要求華生檢視犯罪當月英國的所有火車記錄,犯罪和案件都受到火車的影響。火車在威爾基·柯林斯的許多故事中也扮演着重要的角色。

貫穿整個案例的ABC鐵路指南是20世紀30年代流行的鐵路旅行手冊。

封閉的車廂幫助作家揭露人性

2018年電視劇《莫斯科行動》讓觀衆深入了解了1990年代國中俄國際課堂上發生的駭人聽聞的犯罪活動,不少家長再次用老話教孩子出門"防人心出門"。

不像火車站進出的不确定性很大,人來來往往,雖然車廂在移動,但在一定時期内,車廂是比較封閉的。曾經像"中俄火車搶劫案"中一樣,火車進入蒙古,在沒有警察監督的情況下處于法外場所,或者在緊急情況下,如沙漠出軌、深山泥石流、沙漠暴風雪等,或者像電影《釜山線》那樣的屍體入侵,很容易形成道德上合法的"無人區"。

馬克吐溫的《火車上的手杖》描繪了一群衣冠楚楚的美國紳士,在被暴風雪停下的火車上,為了解決食物問題,經過嚴格的民主程式,他們被選為食物伴侶,包括所有權,重新考慮,修正案,自由讨論,投票修正案選舉 - 他們自己有權投票, 面對其中,面對自己的評論,自然會被可憐的肉食受害者拒絕。讀完後,它令人毛骨悚然,令人恐懼。雖然作者打算嘲笑美國式的議會民主,但它讓人想起八年前的短語"如果我們其他人想要生活,就必須沾滿鮮血"。此外,托馬斯·曼恩的《火車事故》、穆斯塔川龍的《橙子》、黃春明的《看海的日子》都是車廂裡人性的傑作。

《火車上的手杖》(The Cane on the Train),1868年發表在《百老彙年鑒》(Broadway Annual)上。圖檔來源:Word Press。

營運商的社交圖檔

快速流暢的高鐵不僅象征着中國驚人的速度,也承載着中國人的驕傲。回顧曆史,近代以來,中國人對鐵路的感情相當複雜。從被清政府買下後中國第一條鐵路的完全拆除,再到潇渝鐵路上的馬馬拉列車,再到詹天佑為恢複民族尊嚴而設計和修建京張鐵路。從導緻武昌推翻清政府的保祿運動,到孫中山的著作《中華人民共和國的建立》,即鐵路的複興。就這樣,火車與現代中國的政治和社會糾纏在一起。

雖然火車作為一項先進技術是聖賢們所期待的,但這項技術的擁有者也在欺負我們的力量,當然還有情感上的阻力。比如,吳偉人的"後石"、"文明境界"對老年輕人準時上車,多了責備,認為不是普遍的人性,不能遵循人們的需求,乍一看,還以為是強人阻撓高鐵的忏悔宣言。及時守時是工業文明下人們生活的必要标準,它是保證鐵路的準時性,各地之間的時鐘也得到了統一。追求進步文明,吳偉人,但老青年稱其為"野蠻之道",正如陳建華所說,是"文化抵抗"。陳的《新酒印》、孫偉功的《旅行》和馮偉軍的《旅行》分别展現了火車在社會變革和婦女解放方面的象征意義。

陳蝴蝶的《新酒标記》發表于1917年出版的《小說畫報》。形容老"上海漂流"趙波人在上海沒有混了名堂,坐火車回杭州"跑救國",以從早期人的混亂中獲利。火車離開了,車上無恥吹牛的政客,冒充學生,自稱是辛亥宮的混血老婦人,以及報紙編輯、商人、商人等人物,在早期的公民社會中形成了真人秀。圖示趙博仁不情願扔兩塊錢買了新廁所,搬進車裡,回到杭州家使用。

改革開放後,不同社會群體因經濟文化差異開始造成隔閡,阿成小說《沉睡》,善良樸實,渴望文化的河南戰士,讀詩集卻冷漠無禮的女性文清,熱情的鄉下師傅,遊唛幹部"我"。雖然在同一輛車裡,但顯然是四個群體無法互相了解,尤其是河南軍人和女文清的沖突情節,也顯得不同群體之間的差距和誤解不斷加大,曾經溫暖過農業社會,就這樣消失了。

詩人餘健的散文《火車殘骸》非常精彩,真正做到了高鐵普及前對1980年代和1990年代中國火車最生動的描述。購票前的恐慌,出發前父母的過度緊張,車站的混亂,上車後複雜的人際關系——無端的熱情會導緻猜疑,但過度的疏離會導緻孤立和更嚴重的後果:如果有人公然無視這種安全感的保護,拒絕加入六人行

(指卧鋪車廂内的六人)

,自我下降高,那麼這個人會立即成為公敵,孤立無援;中午賣米的車來了,沒有提醒他,他饑腸辘辘的肚子呼嘯着睡着了;有人交出了他的财産,假裝看不見;他去廁所,不得不扛起财産,沒人想找他......在遠離同齡人、熟人、同僚、上司、從不固定、總是行動不便的場合,一個人本可以做自己的事情,卻發現自己還是放不下手,而他離開任何地方的群衆都會帶來災難性的後果。詩人所描述的人物、場景和情感,都是那麼直接,那麼真實。據估計,每一位有綠色汽車經驗的讀者都會大加贊賞,回憶起1980年代和1990年代的改革,在巨大的變化中,炙手可熱的社會發展和人類社會的緩慢轉型。

《火車上的閱讀》,愛德華·克拉克著,1949年。圖檔:生活。

閱讀,就像鐵路之旅一樣

作為一名乘客在飛機上,被困在2萬英尺的狹窄座位上,太"離地",太難說"靠近地面"的真實感受;

是以,今天,我們仍然相信火車永遠是閱讀體驗的最佳隐喻。由于火車足夠近,可以讓人們很好地看到窗外的景色,是以也可以保持适度的安全距離。就像讀者和書的關系一樣,沒有更多的投資負責這個角色。很多作家寫作時,同樣追求這種又近又遠的距離,把自己鎖在房間裡寫書,與角色發展關系密切。伍爾夫1919年的短篇小說《哀悼》。。

(同情)

這種微妙的關系在以下方面得到了準确的描述:

在一列特快列車上,我看到了山丘和田野,我看到一個拿着鐮刀的男人,當我們經過時,他擡頭越過栅欄,幾個戀人躺在草地上,毫無畏懼地盯着我。一些負擔被放下,一些障礙被消除。

新京報記者 何阿楠 實習生 王賽北

編輯:薛安