1980年1月,時任中央紀委常務書記的黃克誠,接到了一封舉報信。

拿到信後,黃克誠陷入了沉思,這封信的内容是有人舉報開國上将楊勇公款請人吃飯,花公家的錢辦事。

楊勇是黃克誠的老部下,早在戰争年代裡,兩人就結下了深厚的革命友誼,如今到了和平年代,楊勇犯了錯誤,黃克誠一時有些不好辦,但是深思熟慮後,他還是決定“依法處理”

楊勇花公家的錢請人吃飯,原因為何?黃克誠最後又是如何處理的呢?

胡耀邦三請黃克誠出山

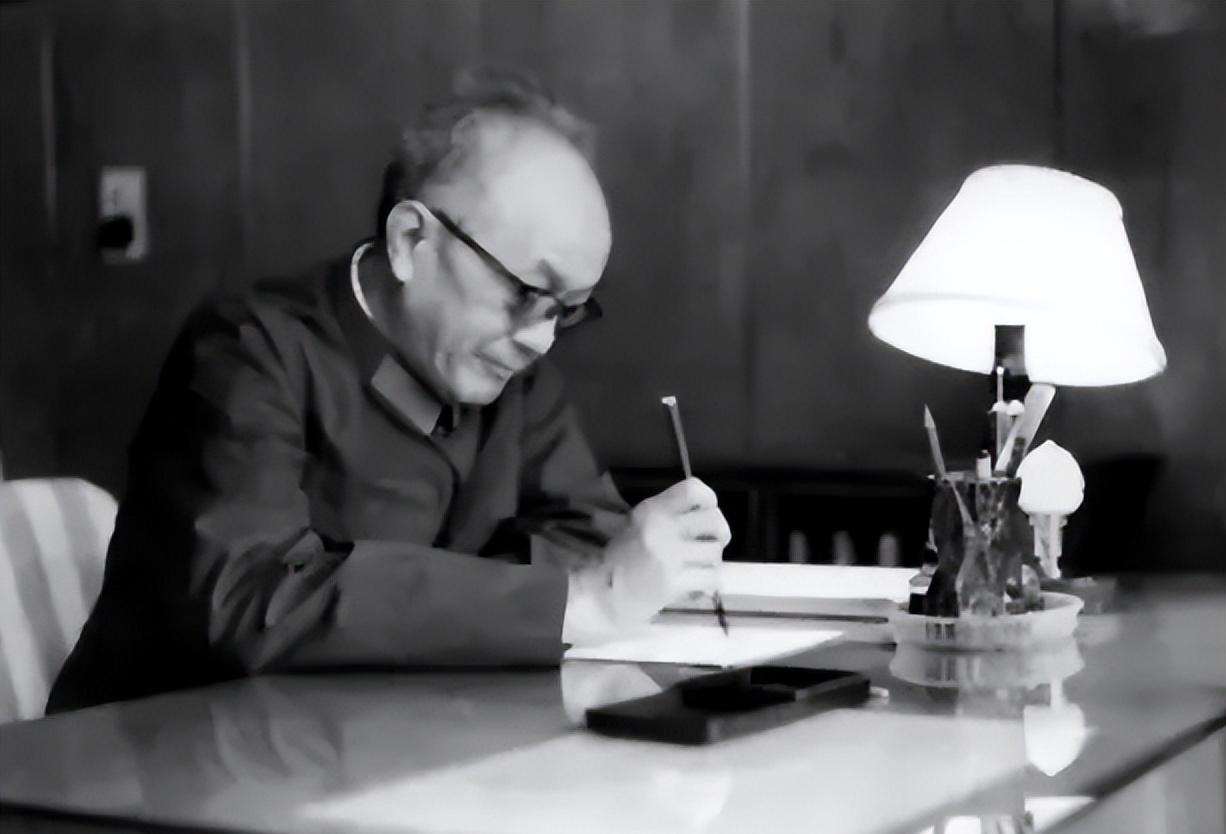

1977年11月,賦閑多年的黃克誠重新複出,被任命為中央軍委顧問,此時,他的身體情況已經很差,而且他的一隻眼睛已經失明了,工作時,基本靠秘書為他讀報紙,檔案供他處理。

就在黃克誠以為自己的晚年“大定”時,時任中組部的胡耀邦忽然前來拜訪。

胡耀邦告訴黃克誠,現在黨風問題嚴重,中央考慮到他對黨忠誠,剛正不阿,因而決定将他調往中紀委工作。

黃克誠一聽就拒絕了:“我老了,讓年輕的同志來吧。”

胡耀邦聽到後,并沒有立刻反駁,反而開口道:“不要急着回答,先考慮考慮再說,有什麼要求都可以提,有什麼顧慮也可以說出來。”

幾天後,胡耀邦再次拜訪,請黃克誠回答工作問題。

黃克誠還是認為自己不能擔任中紀委常委書記如此重任,因而再次婉拒,他強調自己拒絕的原因是因為身體不行,無法為黨組織更好的工作。

也許是胡耀邦早有準備,他說:“你可以不用去辦公室,不坐班,再給你配一兩個秘書,不行就三個,讓他負責協助你處理工作檔案。”

黃克誠一聽,再次搖搖頭。

黃克誠問胡耀邦:“常務書記,不就是要常常地去管理事務嗎?我如果當了,不去辦公室辦公怎麼主持工作?配那麼多秘書,不就是工作不友善引起的嗎?”

胡耀邦一聽便明白了黃克誠的意思,他再次無功而返。

可是沒幾天後,胡耀邦再次叩開了黃家的家門。

這一次,黃克誠十分感動,此時正是中組部最為忙碌的時期,胡耀邦三次上門,黃克誠非常明白黨中央對自己的重視,可是由于身體緣故,他還是拒絕了。

盡管如此,胡耀邦依然沒有灰心,

因為胡耀邦知道,中紀委常務書記這個職務隻有黃克誠當是最合适的。

在黃克誠的革命生涯中,他以鐵面無私,剛正廉潔,實事求是的品格揚名全黨全軍。

1933年,彭德懷奉命攻打贛州,在召開戰前動員會時,黃克誠提出反對意見,黃克誠從實際出發,認為紅軍力量雖然有所增加,但是總體還很薄弱,而贛州的敵人兵力較多,且根據贛州的地理位置,可謂是易守難攻。

黃克誠的反對,并沒有起到什麼作用,1933年2月,在彭德懷的上司下,紅三軍團浩浩蕩蕩開赴贛州,不久,贛州戰役爆發。

事實正如黃克誠所料,紅軍經過與敵人的激戰,傷亡很大且沒有取得什麼戰果,僵持幾天後,為了儲存實力,黃克誠決定率部撤退。

後來的事實證明,攻打贛州,完全是一個錯誤的決定,贛州不僅沒有被打下,反而紅軍傷亡較大,彭德懷之後也認識到了這個情況,他感覺很是愧疚,為沒聽黃克誠的話很是後悔。

在戰後召開的會議中,有人批判黃克誠,說贛州戰役的失敗源于他擅自率部撤退。

黃克誠據理力争,之後,盡管黃克誠被降職,但是他實事求是的精神卻給彭德懷留下了深刻的印象。

黃克誠堅持真理時,是不看對方是誰,為此,他還曾頂撞過陳毅。

頂撞陳毅一事,發生在1940年。

當時黃克誠擔任八路軍第五縱隊司令員兼政委,1940年10月,黃克誠率領南下與新四軍會合,八路軍在蘇北的力量增大,引起了國民黨江蘇省主席韓德勤的注意。

韓德勤随後調集十萬兵力,企圖一舉蕩平蘇北八路軍和新四軍。

為此,陳毅,粟裕指揮了黃橋戰役,取得大勝。

黃橋戰役後,韓德勤部剩餘的人跑到了曹甸,陳毅怕夜長夢多,決定派兵追擊,徹底消滅曹甸的敵人。

就在陳毅将計劃提上會議時,黃克誠提出了反對意見。

黃克誠認為,曹甸遲早要打,但根據當時的情況不好,因為此時還處于國共合作時期,其次,曹甸是韓德勤部的“老窩”,經過韓德勤長時間的苦心經營,曹甸已經構築了嚴密的防禦體系,易守難攻。

陳毅聽完黃克誠的話,就批評他犯了錯誤。

黃克誠不服,但是作為軍人,他還是要聽上司陳毅的話,在曹甸戰役開始前,他積極做戰前動員工作。

不久,曹甸戰役正式打響,戰鬥剛開始,我軍便受到敵人瘋狂的反擊,幾天激戰後,雙方進入到了僵持階段,形勢并未如同陳毅戰前所料,黃克誠思慮後,為了減少損失,向華中局提議采用“持久戰”的方法。

陳毅一看電報内容就火了,他駁斥了黃克誠的意見,下令部隊繼續強攻。

黃克誠沒辦法,隻能繼續執行,18天後,由于我軍傷亡較大,且沒有取得什麼戰果,因而主動撤出了戰鬥,這次戰役,最終以我軍失利告終。

戰後,陳毅沒有思考自己的錯誤,而是認為這一戰的失敗,是因為黃克誠率部攻擊不力,随即,陳毅撤銷了黃克誠的第五縱隊司令員兼政委的職務。

黃克誠不服,在華中局的會議上,黃克誠與陳毅進行了激烈的争執。

黃克誠說:“我沒有必要檢讨,作戰前,我提的意見我至今認為是對的......是上級指揮失誤。”

後來,為了顧全大局,黃克誠還做出了檢讨,不過,沒過多久,曆史就給了黃克誠一個公正的評判。

1942年,陳毅承認了自己在曹甸戰役時犯下的指揮錯誤,由此算是證明了黃克誠的正确。

黃克誠堅持真理,不僅敢和彭德懷,陳毅唱“反調”,而且還敢與毛主席唱“反調”。

1946年4月,國民黨部隊攻打四平, 出于政治上的需要,毛主席認為有必要在四平打一場保衛戰,争取得到蘇聯的軍事援助。

由此,毛主席指令林彪率部堅守四平。

四平保衛戰開始時,黃克誠并未參加, 後來他得知很驚訝,認為不應該打這一次保衛戰,後來戰場上形勢對我軍不妙,黃克誠便一連多次去信,要求林彪撤出四平。

林彪既不反對,也不贊成,而是不回信。

經過一個月的僵持,最終我軍主動撤出了四平,此戰經計算,我軍傷亡8000餘人,敵人傷亡10000餘人。

1959年,毛主席在廬山請黃克誠吃飯時問:“難道當年的四平保衛戰打錯了?”

黃克誠:“剛開始敵人向四平推進時,我們打它一下沒有錯,不過後來敵人集結重兵找我軍主力決戰時,我們就不應該固守了。”

毛主席:“當時固守四平,是我決定的。”

黃克誠:“是你決定的,也是錯的。”

聽到黃克誠頂撞自己,毛主席一時有些愕然,随後他說:“那就讓後人評說吧。”

說起來,在廬山會議時,黃克誠由于支援了彭德懷,因而受到了錯誤的批判,為此之後的20年,他幾乎沒有受到重用。

盡管如此,黃克誠堅持真理,公正廉潔的品格也被全黨全軍給記住。

1977年特殊時期結束後,胡耀邦三請黃克誠擔任中紀委常務書記,原因正是如此,黃克誠對黨忠誠,鐵面無私,是最佳人選。

黃克誠也知道黨中央對自己的信任和器重,可是由于身體緣故,他實在是不想耽誤黨的革命工作,因而三次婉拒胡耀邦。

胡耀邦無奈,隻能請陳雲來勸說。

陳雲在我黨的資曆是相當老的,早在土地革命時期,他就是黨中央的主要上司人之一,政治局常委,建國後,他是“五大書記”之一,多次擔任要職,是以毛主席為首的中共中央第一代上司人的重要人物。

陳雲在特殊時期結束後,擔任了中紀委書記,本來黨中央任命黃克誠為常務書記,其實就是要黃克誠協助陳雲工作。

胡耀邦請陳雲勸說黃克誠,陳雲當場答應下來,因為他也知道黃克誠是常務書記的最佳人選。

陳雲說:“克誠同志,我不同意你的請辭。”

黃克誠自嘲道:“我現在上看不見天,下看不見地,中間看不見人。一個瞎子怎麼工作啊?”

陳雲将黃克誠拉着坐了下來:“黨風關乎我們黨的生死存亡,黨和國家在如此重要的曆史轉折關頭,我們這些老同志有責任出來挑重擔,”

黃克誠:“那我們的工作主要是幹什麼?”

陳雲:“抓黨風,現在黨風這個樣子,我們能安心待在家裡,安度餘年嗎?”

黃克誠被說動了,因為他正是一位久經考驗的忠誠的共産主義戰士,他在當年加入中國共産黨時,就決心要将自己的一生,都獻給瑰麗的革命事業。

在陳雲的勸說下,黃克誠接受了中紀委常務書記一職,在此任上,黃克誠發揮餘熱,鐵面無私,根本不怕與老戰友,老部下“撕破臉皮”

楊勇

1980年1月,黃克誠接到一封舉報信,是有人舉報開國上将,主持總參工作的楊勇公款請客吃飯。

緣由是楊勇為了歡送調離總參的李達、張才千,歡迎調來總參工作的張震,在京西飯店請他們吃飯,花了400元。

黃克誠拿到舉報信,陷入了沉思,戰争年代裡,楊勇是他的老部下,楊勇為人有勇有謀,是不可多得的戰将,此時在和平年代裡,楊勇卻是犯了錯誤,這該如何處理呢?

黃克誠的猶豫,隻有一點點時間,随後,他告訴自己,決不能辜負黨組織和人民賦予自己的重任。

張震

黃克誠随即派人查驗此事,楊勇聽說後,心裡有些不舒服,認為老上司黃克誠是有些小題大做,楊勇的心理活動很快就被報告到了黃克誠耳朵裡。

黃克誠為此親自給楊勇打了電話:“你官當大了,老虎屁股摸不得......”

楊勇一聽老上司真的生氣了,立刻認識到了自己的錯誤,跑到黃克誠的面前承認錯誤,随後,他從自己的工資中取出錢補交了飯錢,除此之外,他還公開進行了檢讨。

張震中将得知黃克誠的處理結果後,心裡有些過意不去,因為楊勇請客歡迎的人是他。

張震表示,自己願意和楊勇一同承擔責任。

黃克誠擺擺手:“誰是發起人,就由誰來付錢,任何人都不能代替。”

黃克誠也是張震的老上司,張震一看老上司這樣說了,隻能作罷。

後來有一次,商業部長王磊請客付錢,少付一部分,黃克誠得知後,就讓王磊補足飯錢,并作深刻的檢讨。

在黃克誠的授意下,《人民日報》對這件事做了報道,語氣很嚴厲,引起了一些轟動。

對于此事,一位老上司看不下去,認為黃克誠小題大做。

黃克誠記在了心裡。

之後開會,黃克誠點名:“XXX來了嗎?”

此人站了起來:“黃老,我在。”

黃克誠:“聽說你對這件事的處理耿耿于懷,是不是打在他身上,痛在你心裡啊?.......現在老百姓對上司幹部搞特殊不滿,不就是因為上司幹部不自覺,搞特殊化嗎?”

這位上司解釋說,自己不是對黃克誠處理的結果有意見,而是認為不應該在《人民日報》點名批評。

黃克誠:“這有什麼不合适,我們的上司幹部如果連這點批評都受不了,還算什麼共産黨員?”

1985年,由于身體原因,黃克誠辭去上司職務,一年後,他與世長辭。