17世紀末,英格蘭女王伊麗莎白一世授予英國東印度公司皇家許可狀,允許該公司在印度貿易。

18世紀末,中國對鴉片的需求量極大,且東印度公司又在孟加拉取得了鴉片貿易的獨占權,隻是原本暢通的鴉片貿易受到,中國始終采取禁止鴉片貿易态度的影響,阻礙了歐洲商人在亞洲的淘金路。

1838年的最後一天,道光皇帝任命林則徐為欽差大臣,前往廣州禁煙。

1840年6月,英國政府以林則徐虎門銷煙,收繳大量鴉片造成經濟損失為借口,派遣海軍少将喬治·懿律,帶領英軍艦船47艘、陸軍4000人,先後抵達廣東珠江口外,封鎖海口,鴉片戰争開始。

這段曆史,是分水嶺,讓中國淪為了半殖民地半封建社會,被迫卷入世界貿易的同時,也讓英國等資本主義國家加快了全球資本貿易的程序。它是資本主義與封建主義的正面交鋒,也是利益與人性的正面鬥争。一直以來,我将鴉片視為戰争的“導火線”和“罪魁禍首”,但在閱讀了《大銀行家》一書後,才發現操控鴉片貿易的商人更有不可推卸的責任。普羅維登斯學院曆史學教授,理查德·J.格雷斯所編著的《大銀行家》書籍,講述了英國商人威廉·渣甸和詹姆斯·馬地臣的成長和行商曆程,讓我們從商人貿易角度,側面窺見了鴉片戰争發動的全貌。

1784年2月24日,出生于蘇格蘭南部較為貧窮的農場的威廉·渣甸,依靠哥哥的資助完成了愛丁堡大學的高等教育,從擔任英國東印度公司商船外科醫生的助理,到擔任商船上的外科醫生,威廉·渣甸遭遇了海盜,也見慣了生死,雖身心俱疲,但好在習得了東方貿易的相關知識,随後更是果斷棄醫從商,開啟了自己在東方國家的貿易之路。

威廉·渣甸

1796年11月17日,蘇格蘭北部馬地臣家族中的詹姆斯·馬地臣出生了,殷實的家族底蘊,讓馬地臣自小就接受了良好的教育,而後又受蘇格蘭啟蒙運動的影響,馬地臣對亞當·斯密的經濟理論、詹姆斯·瓦特的應用科學十分感興趣。馬地臣與渣甸不同,他任由心性從文學院轉入了醫學院,可即便如此,他在愛丁堡大學的學習時間不超過兩年,17歲的馬地臣就選擇中途辍學,轉戰商行了。

詹姆斯·馬地臣

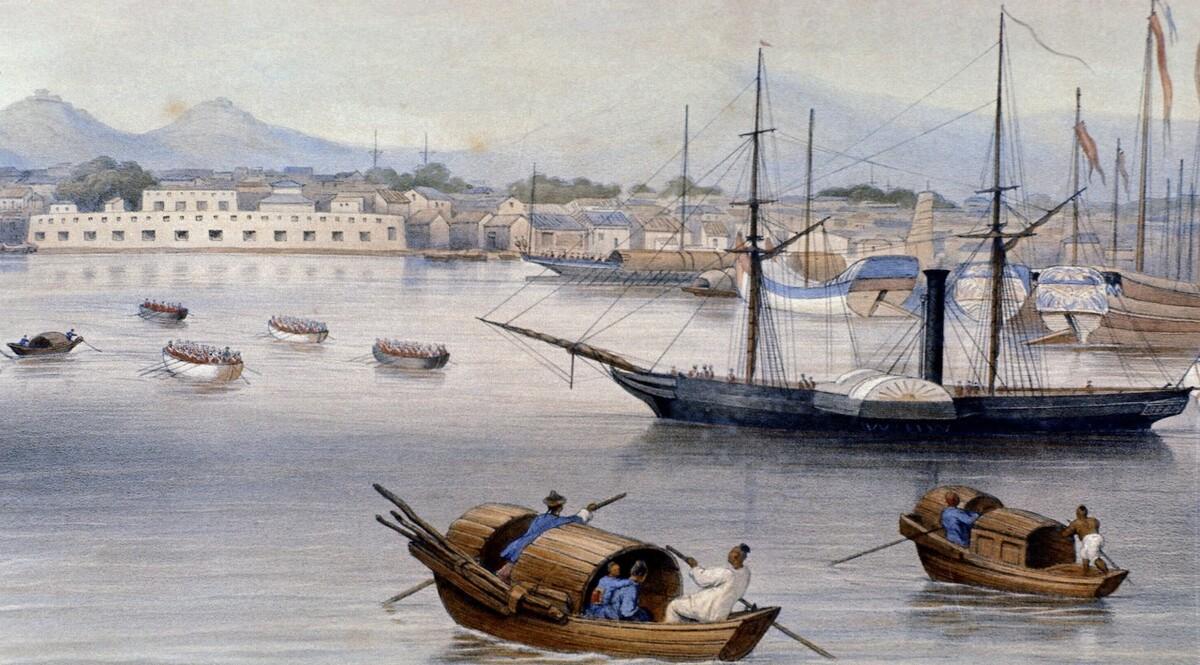

盡管馬地臣比渣甸小十幾歲,但他卻比渣甸更早來到印度,從事商品貿易活動。1820年4月,渣甸與馬地臣第一次見面,此時的兩人雖然隸屬不同的公司,但都希望在亞洲這片鴉片市場中賺錢高額利潤。1827年,渣甸邀請馬地臣成為馬尼亞克行的合夥人,兩人正式開啟合作之路。此後的幾年時間,兩人通力合作,終結了英國東印度公司的壟斷,争取到了自己在中國市場的份額,并且碾壓其他競争對手公司,成為了廣州夷管區裡私人企業的佼佼者。1832年6月30日,渣甸和馬地臣将公司改名為怡和洋行,繼續從事茶葉、絲綢、鴉片等商品貿易,此外還拓展了銀行業、保險業和航運業等貿易業務。

怡和洋行舊址

隻是,在渣甸和馬地臣眼中,鴉片仍是他們最大的機遇,不願放棄鴉片貿易的二人,最終親眼見證了自己一手引導的鴉片戰争。

1839年1月8日,林則徐離開京師,前往廣州。1839年1月23日,威廉·渣甸的告别晚宴在廣州夷管區舉辦,渣甸為治療身體疾病不得不傳回英國,馬地臣将留守廣州,兩人“裡應外合”,繼續從事貿易活動。

1938年3月10日,到達廣州後的林則徐馬不停蹄開展禁煙活動,不僅着手逮捕與鴉片走私有關的當地人,還把目光放到了外國鴉片商人身上,前後共收繳了20283箱鴉片庫存。事後,林則徐雖獲得了所有外國商人保證不再售賣鴉片的簽名,但馬地臣等人卻并不準備放棄鴉片貿易,此時的馬地臣已放眼未來,将目光放到了離廣州不遠處的香港和澳門,并且還寫信給渣甸,提到“與中國開戰是遲早的事”。

1839年9月,遠在英國的渣甸終于見到了英國外交大臣帕默斯頓,提出必須對中國采取軍事行動,方可保證貿易暢通,此後,渣甸甚至還拟定了一套具體的方案,聲稱英國遠征軍不必急于轟炸中國沿海城市,而是占領中國領土好讓英國商人安全居住,保證貿易無阻礙的情況下,再商讨因毀壞鴉片所導緻的賠償問題。

1840年2月,帕默斯頓向印度總督奧克蘭勳爵發出指令,要求準備16艘軍艦,配備500門炮以及4000名士兵。同年4月,英國下議院開始了為期3天的辯論,保守黨與輝格黨就發動戰争一事進行了激烈的讨論,最終,輝格黨以9票的微弱差距獲得了辯論勝利。随後5月18日,英國護衛艦“鳄魚号”從新加坡啟航,駛向東北方向的廣州灣,英國遠征軍的主力也緊随其後,開往中國廣州。

簽署《南京條約》

于渣甸、馬地臣來說,他們是商人,隻看重賠償、貿易問題。他們長期鑽清朝法律的空子,與鴉片走私販勾結,一步步用鴉片侵蝕中國朝廷的群眾,最終導緻林則徐采取強硬措施,而這也成為了他們“呐喊助威”兩國戰争的借口。他們二人,一人在廣州當人質,一人在英國做政府顧問,為英國發動戰争提供了不可多得的協助和情報。

面對這段讓自己無法心平氣和的曆史時,除了憤慨,自己更多了一些反思,渣甸和馬地臣是那個時代的産物,他們受資本主義貿易的影響,最後也影響了中英貿易的發展和變化。時至今日,好在一切都已過去,我們要做的,就是勿忘曆史,在富強祖國的道路上繼續前進。