懂不懂藝術都能看懂的象外

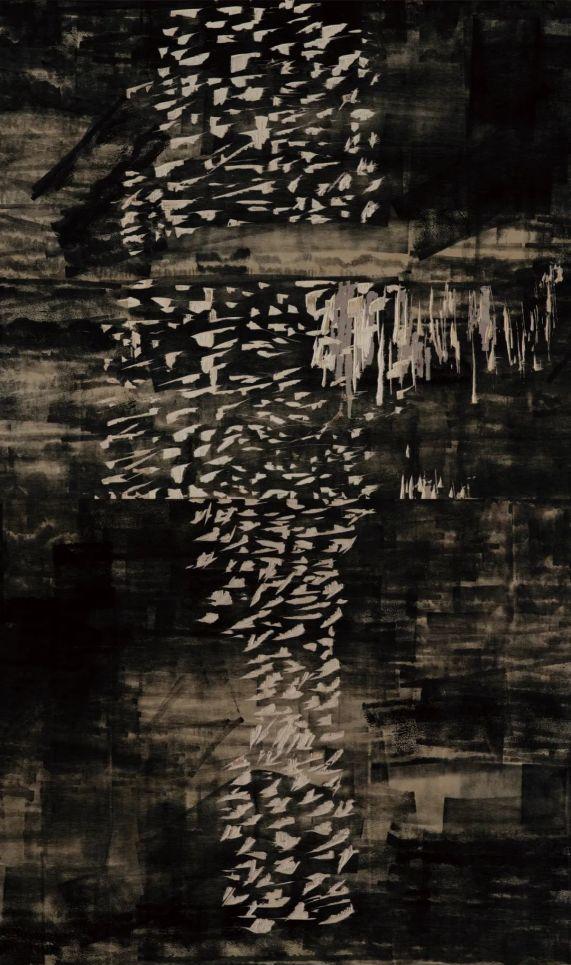

王绮彪,編号03198

木闆,1220×2440mm×2,2019年,作品局部

〇

中國書法講究筆法與墨色,将此概念挪移到王绮彪的藝術上,則是刀法與墨色——這個生于1974年,初學建築又轉而“從藝”的廣東人,日複一日地,早起,先灌下一大杯咖啡,接着是足量的早餐,然後拾刀,刻闆,上墨。

位于北京水坡村的工作室裡,一角高處有一天窗,光移影随,斜掃過他堆疊在一起的數十件木闆作品——那是标準的工業闆材,寬1.22米,高2.44米,厚約半公分,它們從不同的樹木而來,原是廢料、木花,或回收之物,經過工業流水線上佚名勞工壓制,成為最普通不過的闆材。

而王绮彪用鋒利的刀尖劃破它們,用刀鋒鏟刮它們,使它們破損,露出被壓抑了許久的裡子,如同“知識考古”,使不可見可見了,使墊于底部的暴露了,使層次終于彼此唱和,賦聲成歌。

《編号03198》,2440×1220mm×3,2019年

而版畫常用的油墨,則在此後覆寫其上,讓未被刀痕破壞的平整表面轉入黑色——那是神秘統領的領地,中國畫說“計白當黑”,王绮彪則以黑馭白,那些黑裡透着的亮反映着木的天然紋理,與刀痕共同構成某個具象的或抽象的造型——是以,如同書法一般,除了刀法與墨色,作品中開始出現結體、章法、文辭,當然,在王绮彪的作品這裡,文辭需經觀者的想象才能浮現。

具象,抽象,皆為表象。這取決于創作者和觀看者與作品的距離:退後一步看,那些造型(無論是一條線、一個圓圈、一組佛像)也許在抽象地講述着某個故事,但湊近至眼前,你所見的無非是墨、木,以及木中藏着的種種細節,都是具體而微的具象,是最樸素本真不過的“物質”。

《編号03199》,2440×1220mm×3,2019年

Yuan Museum,實際展覽效果

算起來,我跟王绮彪認識有六七年了,他真誠,周到,仗義,但我記得不止一次他跟我說:“哎呀,我那時候做了333張木闆,已經把所有可能性都窮盡了!”我心想:年輕人還是太狂妄了嘛。後來他很少說這句話了,想必他自己也意識到,“可能性”是不可能被窮盡的,無論它關于一塊闆子,一道刀痕,還是一抹墨韻。

邱振中在《書法七個問題》一書中論及,書法可以被視為一個與語言系統平行的圖像系統,它“出色地滿足了中國思維不徹底抽象的特點,說它們不抽象,不對,它們高踞于一切事物之上,統領宇宙萬有;說它們抽象,也不對,它們是一些需要人們用感官去逼視,而不是用智力去認知的圖形”。

出入具象與抽象而遊刃有餘,有待觀者以感官而非智力去面對,這個道理,應用在評論王绮彪的作品上或許也是适用的。

如墨守白

Yuan Museum

時間 :2022年4月16日 - 5月30日

地點 :北京市草場地藝術村104号院

Ps

受疫情影響,觀展前請了解相應防疫要求

另,本展覽延展至5月30日閉幕,望周知

如果你在北京,不妨去看看他在草場地藝術村的Yuan Museum與藝術家胡昊宇的聯展,去體會他們如何“如墨守白”。

由于此前我已寫過兩三次,是以這一次我選擇與王绮彪連線做了個小問答,讓讀者朋友們可以更加直接地了解他的想法;至于更多的“故事”,不妨參照以下舊文:

以上,算是我對王绮彪作品和展覽的一點側記吧。

〇

更多作品

《編号03263》,1200x300mm,2020年

請橫屏觀看

《編号 03270》,2440×1220mm×2,2020年

《編号03208》,610×610mm,2019年

《編号03211》,610×610mm,2019年

《編号03212》,610×610mm,2019年

《編号03213》,610×610mm,2019年

《編号03214》,610×610mm,2019年

《編号03215》,610×610mm,2019年

《編号03217》,610×610mm,2019年

《編号03219》,1220×1220mm,2019年

《編号03281》,600×600mm,2022年

《編号03280》,2400×1200mm×6,2021年

請橫屏觀看

〇

象外 x 王绮彪

〇:你覺得自己是怎樣的一個人?

W :我覺得我是一個理想主義的人。做一個藝術家,生活層面的很多東西都不一定能如意,但當看着作品一步步生長起來,還是會感到釋然。

〇:求學經曆大概是什麼樣的?因為什麼喜歡畫畫?

W :我大學大學讀的是建築設計,原因很簡單:父母就是從事這個行業的。而且成為一個工程師或包工頭,看起來也會收入不錯。我二姐在國外考取了法學博士,後來成為一個打國際官司的律師。她的“成功”對我刺激挺大的。我記得二姐第一次從國外回來帶了一個地球儀,告訴我世界真的好大,一定不要“平躺”。

我迷上畫畫,一是受了國中好友的影響,他從小立志成為專業畫院的畫家(後來他如願以償),我上大學後,就師從了他的啟蒙老師。一次次的全國展覽的入選,讓我對自己的繪畫能力有了很大的信心。

我大學的時候在一個外國人家裡學了兩年英文,口語能力還比較好,是以當廣州藝術博物院(廣州美術館)需要一個翻譯的時候,我幸運地被招了進去。在一個藏品這麼豐富的地方受熏陶,我的純藝術之路才算真正開始。

〇:你在廣州藝術博物院工作了六年,說說看畫的感受和經曆吧。

W :博物院裡有四萬多件書畫藏品,我在書畫典藏部工作的時候,上手了其中過萬件書畫,對我了解自宋以來的中國主流藝術幫助很大。

近距離看畫,我稱之為“圖像超級精讀”,你可以感受到書畫尤其是絹本的材料感,能感受當時的藝術家畫得很慢。我們館有一件宋代文同的《墨竹圖》和元代李衎的《纡竹圖》,兩張都是絹本設色。我記得每年十一月左右,庫房都要“曬畫”,庫房很大,而且有專門給專業人員看畫的展廳,我們要把一些老畫撐開挂在展廳裡。這時庫房大窗戶的陽光灑在廳堂裡,四下鴉雀無聲,我和畫獨處,無聲交流。

文同《墨竹圖》尺幅很大,打開它,需要先把專門織錦的布套打開,戴着手套拿出畫軸,因為很重,是以需要兩人配合,在展台慢慢打開,竹子就一步步完整地進入你的視線。不過和大多數人看畫的習慣不一樣,我會根據我的需要“節選”所看到的。元代李衎《纡竹圖》給我比較深的感覺,就是畫的竹子被絹本這種材質“吃進去”,這對我後來這麼喜歡“挖”東西有影響——除了油墨的黑色,我基本不用顔色,而木闆不同層次的顔色是木闆内在的東西,内在得讓人看不到火氣。

大量看古代書畫原作,加上臨摹過書法《石門頌》和八大、吳昌碩的畫,我知道,試圖用這種方式在創作上達到新的曆史“高度”,似乎已不太可能。

〇:後來你去考央美的研究所學生,選版畫系是偶然還是因為對版畫感興趣?

W :我從廣州藝博院辭職後,斷了再回體制内工作的念頭,來北京考研三年。“光着身子”在野外生存,确實讓自己看到了曾經“沉重的肉身”。雖然沒有什麼機會,恐懼時時伴随,但退縮是不可能的,隻能勇敢去面對。

考版畫系其實并不是我的本意,開始想報的是油畫系——在廣州時除了在美術館工作,就是畫油畫。可是我辭了職來北京見我當時要考的導師,結果他說自己不招學生了,因為他即将調離美院。還好,我在美院版畫系老師王華祥辦的畫班學習,我記得自己戰戰兢兢地說了我來北京的情況,鼓足勇氣問王老師:我可以報考您的研究所學生嗎?他說“沒問題”,就這樣,我報了王老師的木刻語言研究方向,考了三年如願考上。沒拿過木刻刀的我就這樣開始了我的木刻創作。

〇:作為一個有着潮汕、客家和廣府三大民系文化背景的廣東人,你覺得自己在藝術觀念上有潛移默化地受到廣東本土文化傳統的影響嗎?

W :對比全國而言,特别是對于我們70後來說,廣東代表着富足和開放。我在廣州出生,父母是從潮汕來廣州讀書的一代,我自然也能說一些潮汕話,能感覺他們對祭祀和宗族很看重,是以從小就經常在自家神位上磕頭,去附近的寺院磕頭求平安。

了解客家人是因為我的同學,很多人的父母是客家人,他們和潮汕人都有一個特性,非常勤快和刻苦。廣東人都有一個特性,就是對政治沒有太多的興趣,對北方文化了解不多,掙錢和吃喝是他們主要的話題。

廣東的三大文化族群,多元、靈活與融合,但如果說我受到了廣東本土文化傳統的影響,反倒是來了北京有所比較後才發覺,就是廣東人的務實。

來北京後,我迷戀石膏的前期訓練。雖然對我日後的思考有很大的幫助,但對于考研其實用處不太大。第一年我報了名,但沒去考;第二年我就調整過來,全部的練習都以考研内容來開展,特别是針對自己繪畫速度不夠這個問題,我問别人,怎樣才能畫得快?央美附中的一個學生告訴我,畫速寫最好,我二話不說就跑到北京火車站,在大廳裡通宵畫速寫。近一百個晚上的練習,我不僅畫了大量滞留火車站的旅客,也畫了許多無家可歸的人。到現在我還能深刻地記得冬天的火車站,泡面、消毒水和人們長期沒有洗澡的味道。我後來的同學都好奇,我好像不用怎麼睡覺,其實都是在火車站通宵畫速寫練出來的。

〇:你說讀研究所學生時期自己的心态比較“狠”,為什麼?是覺得自己要做一個大藝術家,還是說追求作品的極緻就是你的目标?

W :我考了三年,才如願拿到一張進入美院的門票,是以我對自己說:這是最後一次集中地學習了。算得上比較“狠”的事可能是不怎麼睡覺,除了去敦煌的三個月,我基本都在木刻工作室,要是哪天不是我鎖工作室的門,或不是我第一個開門,我都會有些難受。

我想做一個大藝術家,是以從一開始,我就按自己的設想來讀美院。

開學第一課是西方版畫語言,主要是用兩周對丢勒木刻作品進行複刻,但我用了十三個月,複刻了五張丢勒的作品。當時同學們不解,為什麼有對複刻這件事那麼着魔?那時候我認為自己缺的就是技術,後來我再想,其實是一個理工科學生的思維模式在起作用,就是強調“量化”,它可以計算你的工作量,而且也是一個很好的試錯的方法。

《丢勒語言研究-1》,木版畫,25x17cm,2009年

我還畫過幾張手掌大的小素描,其中一張用了十七個上午;想做雕塑就跑去和雕塑系二年級一起上泥塑基礎課,看見雕塑系同學要去敦煌下鄉,我就打報告跨系申請一起去。一切按最難的要求來,一切都為了作品,對自己從不吝惜體力、金錢和時間。是以,自然,追求作品的極緻就是我的目标。

那時候大家說我“瘋狂”,其實有點貶義,因為這不符合藝術的調性,比如輕盈。多年後同學聚會,大家說我三年研究所學生讀得很明白,但我也很難評估瘋狂工作是為了什麼,是否真正實作了質的改變,現在我甚至懷疑這種“勞模“的工作方式,它可能有表演的成分。

不管怎樣,當年有人判斷我的工作熱情不會持續三個月,可是三年後畢業,到今天我還是一樣——唯一的一次例外是臨近畢業時印版畫,大拇指不慎被印刷機器壓壞,歇了有半年多。事故發生後,沒過兩個星期我就去了美國,我的突然“消失”,大家自然産生許多聯想,很多人認為我的手從此廢了,但有一個學生後來給這些同學解釋:“即便沒有手,他都能用腳去刻闆子!”

〇:後來你去敦煌待了一段時間,你是從哪些角度去了解、吸收敦煌藝術的?

W :敦煌于我是一個不解之緣。大學期間,我在一個美國家庭學習了兩年英文,有一天,那個美國朋友對我說:他七十多歲的父親不會中文,需要一個伴遊在中國旅遊兩個星期,所有的行程已經安排好,所有我的費用由他父親支付,問我想不想去?我當然求之不得。

他的父親是哈佛大學的校董,老先生是學醫的,那次旅行除了去北京、杭州以及河南的龍門石窟之外,就是去了有“小敦煌”之稱甘肅永靖縣炳靈寺。我們從蘭州出發,在一個湖坐船到達了這個西晉開始建造的寺廟,後來又爬上五十米多高的169窟,看到中國最早的泥塑佛造像,我激動不已。

開始敦煌相關的創作,緣于一次下鄉學習。研究所學生第一年,我的木刻創作除了研究丢勒版畫語言,還去了雕塑系大學二年級的基礎泥塑課,做了半年的泥塑。後者的訓練讓我了解了從立體的方式看造型,一切物體都有六個面,你可以根據需要選擇進入刻畫的角度,而任何角度都可以平面化處理。

從立體到平面的轉變,展現在我的版畫上,就是把洞窟雕塑轉向平面木刻轉變,而不是将平面的壁畫複刻在木刻上。這當中涉及到光源下物體産生的陰影,是以我的早期木刻偏向于用線條來構成畫面,慢慢又增加了對空間的塑造,再到後來則是基于對佛像文化和民俗的了解,在創作上走向更加大膽。

《編号108》,60×45cm,2011

《編号333》,60x45cm,2014年

2015年,我參加了由敦煌研究院主辦的意大利駐巴基斯坦白沙瓦地區考古隊六十年考古成果會議,看到一尊大概在公元一世紀的佛像,手裡拿着一個小羊頭,我一下子意識到,佛像上的羊其實傾注了供養人的希望,他們是把佛當成人來看的。了解不同時期和地區的佛像的風格,你就不會被眼前所看到的某一尊佛像所迷惑。

很多受過美學訓練的人不願參觀當代人建的寺院,因為對比敦煌佛造像的藝術性,這些寺院中大多充斥着佛教故事的拼貼,對佛像的處理也越來越程式化、簡單化,沒有藝術性。

一句話,敦煌藝術給了我時間和空間的次元,把有着千年營造史的圖像展現給我們這個時代。敦煌所創作的偉大圖景與世界互相映照,更加印證了開放的古代中國與世界從來都是一體的。

〇:你早期的佛像的版畫有一點點日本的棟方志功的感覺,你的創作跟他有關系嗎?

W :我的創作沒有受過棟方志功的影響。第一次聽到棟方志功的名字是我讀研究所學生二年級的時候,有一次年度教學檢查,我第一次以佛造型刻了一批黑白木刻,有個老師看了後,說了一句:棟方志功來了。我一頭霧水——誰是棟方志功?

後來看了他的畫冊,我猜老爺子是自學成才的人物。因為他對造型的了解比較平面化和線條化,趣味十足,但是沒有一種大陸國家的深沉和厚重。後來我在美國波士頓日本藝術廳看了老先生的原作,更加證明了我的觀察。不過我還是希望有機會和老先生的作品一起做一個展覽,看中日的藝術家是如何處理佛教藝術的。

〇:從具象走向抽象,你是否有過猶疑?或者是否覺得有挑戰?

W :我從具象走向抽象,同時也從抽象走向具象,那隻是一種表達方式的選擇而已。

回看過去十多年的創作,我開始是從具象走向抽象的。我把佛、菩薩、羅漢、金剛諸神等全部刻了個遍,然後便從造像的局部入手,刻畫臉、手和軀幹等,并更加注重空間元素的介入。由于木刻版畫的特性,刀刻的部分越少,油墨壓印的面積就會越多,顯現在紙上的黑色面積也就越大。黑色帶來神秘感,做得多了,能看到木刻闆材的紋理,我發現這這些紋理是有生命的,我可以選擇更加“尊重”這種紋理。同時,一塊闆塊會有很多“缺陷”——一般學木刻版畫的學生會用砂紙打磨木闆的表面,把木闆磨到像嬰兒皮膚那樣滑,其好處是木紋不會幹擾畫面,缺點則是忽視了木闆的表面肌理以及肌理之間的厚度差異。在我看來,這個“缺點“正展現了這種材料的獨特性,我現在将之形容為“物質性”。很少有人把闆材這種材料如此具體地“拆解”過,或即便拆解也是形式意義上的,不涉及材料本身。

作品《編号03280》與《編号03281》的作品局部

後來我去美國看了很多大師的回顧展,包括畢加索和馬蒂斯到的,我反過來歸納自己從研究所學生階段開始的四年創作,那333張黑白木刻作品理應屬于現代主義的嘗試,那是一百多年前的工作方法,但有了東方的内容和文化觀,有一個比較完整的我自己的藝術故事語言。是以可以說,最初的四年就是從具象到抽象,是在形式語言上做探索。

但一味追求抽象的問題是内容會被“挖空”,是以我又讓材料參與建構畫面的内容,或者說,讓材料本身成為内容。這是一種“讓-存在”的思考方式,也是一種直接的對具象的回歸。我會主動展現闆材表面的肌理,并用木刻刀揭開表面,挖掘被遮蔽的材料的獨特性,從中你會發現勞工在制作闆材時随意粘貼的紙帶,為了保持木材内部平整而填補縫隙的石膏粉,包括木材本身的疙瘩……這些244x122cm的标準闆材,就像一個個模具,具有無可比拟的延展性和繁殖性,可以根據創作者的需要和展示空間的要求進行上下左右的增減,闆材的廉價性也使得創作者減少了創作經費上的顧慮,而且,如果一塊木闆沒有做好,5毫米的厚度也可以承載作者反複的改動。我相信我的這種實踐,會打開更多青年創作者思考的次元,勇于探索新的材料、新的視覺呈現方式和新的觀念。

〇:這一次展覽的作品,你自己能否說說總體的邏輯或方法,或背後思考的問題,以及跟此前作品的差異?

W :這次展覽的作品,其中一組是具象的,另一組是抽象的,各有六張闆子,在兩面牆相對懸挂展出,彼此對視。我賦予它們同等的重視,因為具象與抽象是互相給予的——抽象的作品其實有着很具體的物質性,而具象的作品則讓人勾連畫面以外的抽象世界。

《如墨守白》展覽現場,兩組相對的作品

《編号03252》與《編号03280》

較之以前的作品,這次展覽的在尺幅上也大了很多。自2017年個展之後,我有一年半的時間沒有創作任何一張作品,心裡想着如何突破,是否繼續用木闆的形式創作,是否還使用佛造像資料,是否可以用油畫和紙張的形式,把木闆的思考轉換到人們熟知的材料系統裡面……2018年底,我用四個多月做了一組四張的佛造像木闆作品,刻畫的是我一年前去西北天水拉稍寺的崖面壁畫,内容是西方三聖。做完這四張大闆子的大作品後,我接着開始做抽象畫,也是越做越大,使用的闆材也是2017年已經開始創作的不滿意的木闆作品。因為有了時間的距離,翻看以前的作品,會有一種既熟悉又陌生的感覺。這時做的抽象作品就越來越安靜。從2018年開始,我定了一個目标,就是每年做一組具象的作品,持續五年。不過這些大型的具象作品,有點吃力不讨好。目前已經積累了四件/組作品,尺幅都很大,花費的時間也很長,最大的一組六張作品做了六七個月。不過,這種大尺幅的作品會一直包裹着你的創作,你是以需要更大力氣去掙脫。

〇:能否舉兩三張作品單獨說說。

《編号 03252》,732x122mm,2020年

請橫屏觀看

W :《編号03252》這組作品用時六個多月,六張木闆拼接後長達7.32米,描繪了大足石窟圓覺洞的内容,也是我目前最大尺幅的作品。

2019年,我第一次獨自一人去參觀了重慶的大足石窟。那天我去得很早,看到一個僧人帶着一群信衆在看石窟,我跟着,有時聽一下僧人“讀窟”,有時自己細細體會。在第二十九窟中,因為沒有任何人工光線,隻是洞窟入口的前方最高處開了一個門洞,自然光能微微射進洞窟,是以那一刻的講解就變得有戲劇感。僧人把“光”在塑造空間氣氛中所起的作用細細道來,沒有宗教說教,就是在說“光”和空間。

回到北京後,我去央美的圖書館查閱了關于四川一帶的圓覺洞洞窟資料,特别是大足石窟第二十九窟的資料,後來創作的這組作品,在構圖上相當于把洞窟兩個立面的内容(一個立面是六個菩薩,另一個立面是佛祖和脅侍菩薩)壓縮在一個平面上,是以創作時會有一些難度,因為按照實際情況,菩薩和佛祖都是坐着,但如果按照這個制式,整張作品就會比較平,是以關于一佛二弟子,我既參考了資料,也反複思考了兩個多月,一個偶然的晚上,我準備要去機場接太太,狠了狠心就随手起了這三個形象的造型,結果發現很對。另外,我沒有在畫面中使用洞窟實際的光源方向,而是把光設定在佛祖所在的方向,其中一個原因,是因為我的工作室一側有一個小窗,雖然不大,但是很亮,光線正好引導了我在畫面上的構圖。

右側天窗的光線剛好斜切了木闆,給予藝術家最自然的靈感

對比我主要研究的敦煌石窟、河西走廊石窟以及青州龍興寺窖藏的北齊造像,大足給我的印象比較世俗,大家的“共識”就是不進階。但我的前期作品,特别是紙本作品,不少是使用四川以及重慶的石窟造像的圖像資料,現在回想起來,這些造像更接近“生活”,但并沒有喪失“神性”。

《編号022》,1900x1220mm,2014年

《編号022》這張作品完成于2014年。我把完成了的333張紙本版畫的最後階段效果,從紙本“平移”到木闆上,借助闆材特有的物質特性,創作了這件“獨幅”作品。它在題材上采用了《佛國麥積山》第133窟釋迦摩尼與羅睺羅的故事資料,但我隻是選取了釋迦手的部分。作品上面的“空形”(木原色部分)較大,下面的“空形”較小,用一個抽象的形表達“大和小”。大的是釋迦,小的是釋迦的兒子羅睺羅,而手是連接配接處,是“大”對“小”的給予。

〇:你過去一年常常去山西真容寺,那段經曆對你的創作和心态有什麼影響?

W :去真容寺是因為我太太張然從2020年持續拍攝至今的一部紀錄片《避雨亭》,我是“制片人”,此外還要充當除導演和攝影以外的很多角色。關于影響,對我而言,僧人、寺内勞作的居士、供養人,以及工地上的設計人員和普通工匠等,讓我聯想到當年在敦煌莫高窟的工匠、供養人以及僧人等等,隻是當年的工匠是無名的某某,而我現在可以深入他們的工作環境,看他們日常念經和勞作。他們的所思所想非常鮮活生動,而且這兩年多的拍攝經曆中,我也感應到了一些能量,這對日後的思考創作應該會帶來新的次元。

〇:你對世界藝術潮流以及中國當下的藝術界的總體面貌是否關注?

W :這是個好問題。世界藝術潮流的風向标,我認為戰争、人權、移民、種族主義、女性主義等,都還是熱潮,随着中國的崛起,中國的故事也是叙事的一個方向,但如何呈現,确實有待策展人以及藝術家的共同思考。

〇:到了這個階段,是否對這個問題有一定的答案了,即:做藝術的終極目标是什麼?

W :藝術的終極目标就是人、天地與宇宙。

〇:你最近兩三年一直在參與“見地”的學習和研讨活動,這對你的創作和思維有什麼影響?

W :我覺得參與見地的活動,對我而言是一個全面看世界的機會。科學、藝術以及人文是每個人身體的一部分,建構一個完整的“人”很奢侈,通過邀請各學科有思考深度的學者來做講座,并且根據講座所生發的思考做比較深入的私塾課,确實能大大提升我的認知水準和整體觀察能力。比如清華大學哲學系教授黃裕生老師的《康德與現代社會——實踐理性批判的導讀》,中國社科院考古研究所研究員許宏老師《大探源——都邑所見早期中國三千年》和徐小虎《古代書畫的鑒賞》講座,以及北京師範大學實體系教授張宏寶關于量子實體的講座,無疑讓我在哲學、考古、書畫、量子實體等領域有了一個全新的認識。

〇:平時的生活狀态是怎樣的?

W :因為工作室和家是一體的,是以起床後就開始工作,這可能是來北京十六年來的常态。生活條件是越來越舒适,有一個獨立的院子,休閑就是去院子裡打理綠植。

王绮彪工作室室内和院落

〇:最近在看的書/電影,以及關心的問題。

W :我看的書很雜,人文和藝術居多。電影,因為太太做這個行業,看的數量不少,但近一段時間主要都在創作。關心的事情,就是後疫情的中國故事的叙事邏輯。

〇:最近耳聞目睹的荒誕的事。

W :現實發生的事情比小說還精彩,不停地反轉,不停地颠覆三觀。或許我們所遭遇的一切都成為了未來電影、小說的材料。

〇:最近做的一個夢。

W :可惜我是一個沒有夢的人。

〇

更多展覽圖檔

〇