口含錢,是從古代沿襲而來的葬禮,古時候人死後口含珠玉,稱“含”或“琀”,後世大多用金屬錢币。

一、

成書于戰國時期的《公羊傳 文公五年》說,“含者何,口實也”。魯文公五年春天,魯國國王成風為他母親舉行葬禮,周天子(周天子是春秋時期各國名義上的“共主”)派遣榮叔來魯國參加,贈送“含”和助葬用的車馬束帛。“含”是什麼東西?就是放在死者口裡的珠玉。但是,同時贈送這兩種東西是不符合周朝禮制的。這一情況,表明了春秋時期“禮崩樂壞”的情況。

當今,常有人說,某某死後,連口含錢也沒有,形容這人窮困到了極點。

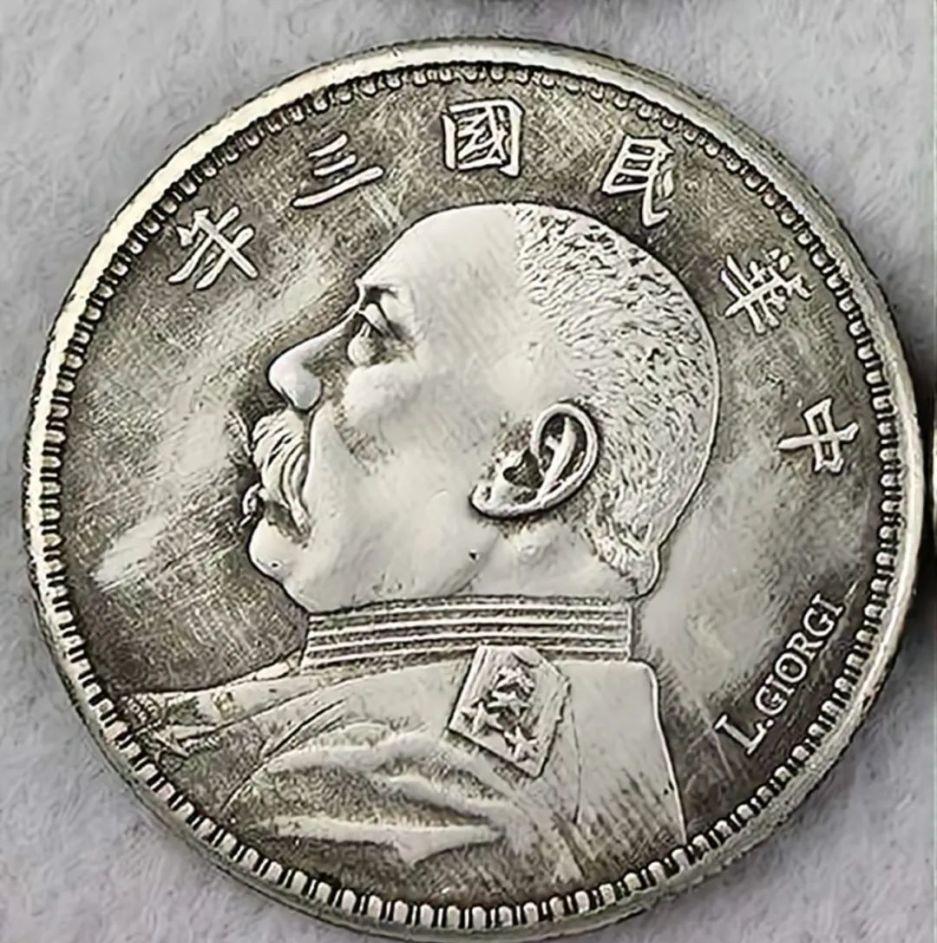

無論古今,人死後,有錢人家葬禮一般都很隆重,而貧困人家人死後隻能草草安葬;反映在給死人的口含錢上,在内蒙古中西部地區,有錢人家死人的口含錢一般是現洋(銀元),沒錢人家隻能是幾元紙币或普通硬币了。是以人們常說,“有錢人家埋錢,沒錢人家埋人”。

古代,對“口含錢”的使用,也有嚴格的規定,不是有錢想“含”什麼就“含”什麼的。據《公羊傳 文公五年》和西漢劉向編輯的《說苑 修文》記載,皇帝死後含珍珠,諸侯(王侯)死後含玉,士大夫死後含玑(不圓的珠子)或貝(錢币),普通老百姓隻能含點糧食、谷物。

考古發現,“北至内蒙古河套地區,西到青海,南達廣西,東到海濱”(1),漢代王侯貴族死後,很多嘴裡都含有玉蟬,文物考古界叫“唅禅”。

那麼,漢代人為什麼嘴裡含玉蟬呢?美國古玉器研究專家洛弗爾在其所著《巴爾在中國收集之古玉》一書中說: “蓋蟬之幼蟲,入土變蛹,出土後,乃變為蟬,即如死者之靈魂,脫離死去之屍體,又開始其新生命,于是蟬遂為代表複活之符号矣。”是以,漢代人給死者嘴裡含玉蟬是寄托了先人死後能夠“往生來世”的願望。

是以,來曆不明的玉蟬一般情況下不要購買收藏,因為這東西往往是“冥器”,陰氣重,對人身體健康不利。

唅禅

唐代以後,有些官宦貴族人家,死人的口含錢還達不到用“珠”“玉”的級别,但為了展現死者身份的與衆不同和家族的“高貴”,不屑使用普通的銅錢,在這方面有些很是下了一番功夫。于是早早就收集購買稀有的外國過來的金币,有的實在弄不到,就弄來樣品仿制。在大陸現存的幾十枚羅馬金币中,有些就是仿制的。

馬其頓王國雅典娜金币

二、

口含錢這個詞語,很多時候也被用來諷刺咒罵貪婪的人。比如我們家鄉就有這樣罵的:“快你留下買棺材去吧”,“快你留下當口含錢哇”。

這也是有曆史傳統的。

元代無名氏戲曲《鄭月蓮秋夜雲窗夢》第一折,【勝葫蘆】便有那天子呼來不上船,修把女熬煎,待教我冷氣虛心将他顧戀,觑一觑要吃飯,摟一摟要衣穿,我與你積攢下些口含錢。

元代李行道《包待制智賺灰闌記》第二折,【爻篇】現放着收生的劉四嬸,剃胎頭的張大嫂,俺孩兒未經滿月早問道我十數遭,今日個浪包婁到公庭混賴着您,街坊每常好是不合天道,得這些口含錢直恁般使的堅牢。

清代李百川寫的長篇小說《綠野仙蹤》第十八回《罵錢奴刎頸全大義,保烈婦傾囊助多金》:滿面浮油也會談忠論肖,一身橫肉慣能惹是招非;目露銅光,遇婦人便做秋波使用,口含錢臭,見寒士常将冷語卻除……

一、注:

1、《華夏考古》,2007年第3期,胡長春,張昀《漢代蟬形口含簡論》。

二、參考資料:

《群文天地》2011年第8期,林開(廣東工業大學)《漢代唅禅造型與工藝研究》。