“真山”是清兵入關以後傅山的自号,反映了他反清複明的志節,也反映了他标舉真率的藝術主張。“難老”是傅山在山西太原晉祠“難老泉”的題字,也意指傅山的書畫藝術融彙中國傳統文化之源,秉承帖學正統,開拓碑學風氣,形成磅礴大氣、蔚為壯觀的藝術風貌。傅山留與世人的這些書畫作品、文獻資料,無不貫穿着他的思想、骨氣和獨到的藝術精神,從之仍然可以感受到他所發出的反奴俗、倡真率、主張個性獨立、師法自然的藝術主張和人性宣言。他所倡導的藝術精神及創作實踐至今仍然散發着活力,對當下藝術的發展繁榮更具有現實的指導意義。

清 傅山 臨王羲之《諸從帖》山西博物院藏

很多人對梁羽生武俠小說《七劍下天生》中的那位醫術精湛、武功絕倫的傅青主印象深刻,他文武雙全、俠名遠播,是反清複明的一派宗師。傅山即傅青主,的确是明末清初的一位傳奇人物,除了精通醫術、國術,他經史子集無所不通,更是一位傑出的書畫家和思想家,一位百科全書式的人物。

一

17世紀中葉,中國進入到持續近半個世紀的戰亂變革,明王朝内憂外患,風雨飄搖,已是日趨敗落;哀鴻遍野,民不聊生,各方揭竿舉義。清軍入關,國破家亡之時,文人士大夫階層有着截然不同的表現。一類是以身殉國,慷慨就義,如倪元璐、黃道周等;一類是投降新朝,繼續為官,如王铎、錢謙益等,也就是所謂的“貳臣”。還有一類是忍辱負重,甯死不屈,如傅山、陳洪绶等,雖然活下來了,但是與清朝采取不合作的态度,參加各種“反清複明”的抵抗運動。

清 傅山 杜甫《赤霄行》山西博物院藏

政體的動蕩往往促使思想的活躍,在文學藝術領域掀起了一股以明遺民士大夫文人為代表的,崇尚“高古奇逸”風格的巨浪,由此也出現了一大批特立獨行、高标卓識的書畫家,諸如擔當、傅山、陳老蓮、查士标、方以智、歸莊、弘仁、龔賢、恽向、梅清、髡殘、八大、石濤等,書畫風格皆冷逸出塵,格高意遠,後世譽為“遺民畫派”。傅山是其中的一位代表人物。

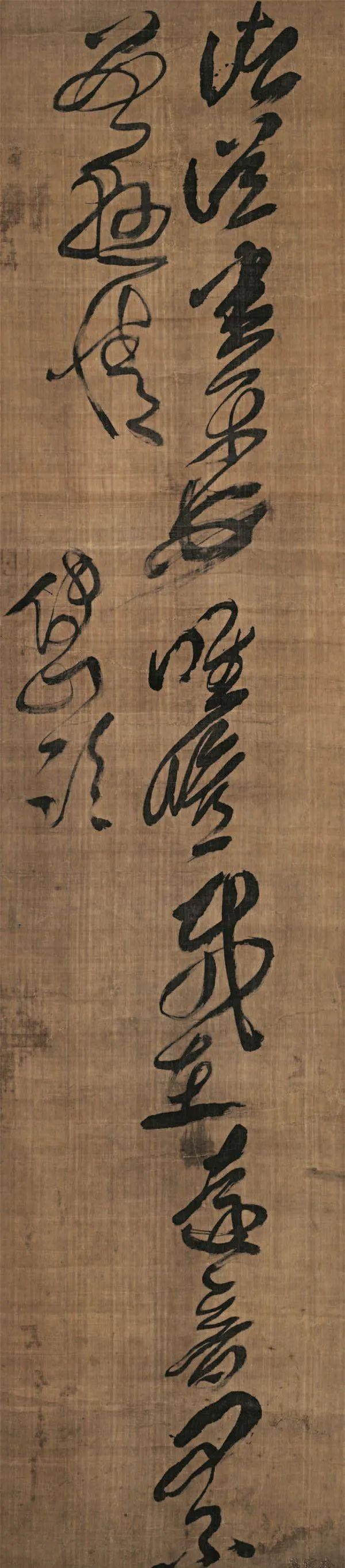

清 傅山 杜甫《漫成二首》之二 山西博物院藏

傅山(1607—1684),山西太原陽曲縣人,初名鼎臣,後改名山。字青竹、青主、仁仲,又字僑山,别署公它,亦曰石道人、啬廬,入清後出家為道士,号朱衣道人,名真山,丹崖翁、松僑、僑黃老人等。傅山是明末清初著名的思想家、書法家、詩人、醫學家,他博淹經子,涉獵三教,勘校典籍,摹勒金石、詩文嘯傲,染翰書畫,懸壺行醫,且武功卓絕,著述甚豐,所著亦旨向宏大,昂霄聳壑。其學問可謂成就卓絕,茹古涵今,被時人士林尊仰的一代宗師,是明末清初學術界的一座高峰。民國梁啟超先生更将傅山與顧炎武、黃宗羲、王夫之、李颙、顔元一同列為學問及思想界的“清初六大師”。傅山一生著述豐盈,有《霜紅龛集》《兩漢人名韻》《經子批注》《百泉帖佛經批注》《諸史批注》等存世,後人收羅彙集整理成《傅山全書》《傅山全書補編》。

清 傅山《讀宋南渡後諸史傳》山西博物院藏

傅山的經曆在遺民文人中極具代表性,透過他的詩文書畫,可以看到一個風雲變幻、天崩地坼的時代,也見證了中國17世紀書畫史的轉捩和嬗變。明萬曆三十五年閏六月十九日,1607年8月11日,傅山誕生在一個傳統士大夫家庭,傅氏自明初世代官宦,頗為顯赫,加以詩禮傳家,可謂書香不斷,尤其是傅山的祖父傅霖和父親傅之谟,傅霖官至山東遼海兵備道,嗜好班固《漢書》,傅之谟雖未出仕,卻在家鄉開館授徒,他們對傅山的人格形成和書學奠基,影響至為深遠。全祖望稱贊說:“先生之家學,大河以北,莫能窺其藩者。”(《陽曲傅先生事略》)。傅山的中年,明王朝窮途末路,公元1644年清兵入關,傅山年38歲。為了保持氣節,他入山為道士,更名真山,身披朱衣,自号朱衣道人、丹崖翁等,無不寓有對朱明的懷念和國破家亡的沉痛。他還以行醫作掩護,四處雲遊,進行秘密的反清活動。順治六年(1649),他參與了汾州義軍的反清鬥争。順治十一年(1654),與宋謙同謀在河南舉義的策劃,失敗被捕後經人營救出獄。面對清朝統治下的生活,他曾以“不生不死間”來形容,傅山《東海倒座崖》詩曰:“關窗出海雲,着被裹秋皓。半夜潮聲來,鳌抃郁州倒。佛事要血性,此近田橫島。不生不死間,如何為懷抱。”表現出其堅決頑強的抗清鬥志。傅山曾于牢中絕食九日,一來以示抗争,再也欲求速死。後來雖在門生故舊的百般營救下得釋,卻“深自咤恨,以為不如速死之為愈”(全祖望《陽曲傅先生事略》),更作《不死》詩以示羞慚。晚年的傅山,隐居太原土窯,托病拒絕康熙皇帝為籠絡漢族精英人士特設的博學鴻儒科考試,堅辭康熙賜予的“内閣中書”職銜,高風亮節,耿耿傲骨,舉世歎服,加上其在詩文、書畫上的巨大成就,被尊為遺民魁楚,詩人士子以傅山為一種強大的文化象征,争相以一睹先生真容、面臨謦欬為幸事,于是來自天南海北的文化名人相繼會晤傅山,期間有顧炎武、屈大均、閻爾梅、閻若璩、朱彜尊、李因笃、謝彬、戴本孝、吳雯……太原附近的雙塔松莊、崇善古刹,都留下了這些碩學雅士拜訪傅山的足迹,使之成為17世紀三晉文化史上最為燦爛的亮點。

清 傅山《青羊庵》山西博物院藏

傅山博覽經史子集等儒家典籍,出家後,浸染佛道經要,頗受道家思想影響,曾言:“老夫學老莊者也,于世間諸仁義事實薄道之,即強言之,亦不能工。”思想家、史學家侯外廬在《中國思想通史》中如是評價:惟獨傅山不然,他大膽地提出了百家之學,對于《六經》與諸子無可軒轾地加以闡發和注釋,首開近代子學研究的蹊徑,這不能不說是17世紀中國思想界的一支異軍。傅山較同時代的思想家顧炎武、黃宗羲等人相比,思想、視野更為博雜,主張經、子不分,反對儒學道統,将諸子百家、經學及理學融于釋道,在音韻學、金石學方面亦為精通,且尤重經世緻用的變化之方,為近代國學研究開辟了更為廣博的蹊徑。

二

傅山的書法獨步于明清之際,諸體精通,“草楷篆隸俱造絕頂”,向來為書法研究者和愛好者奉為圭臬。與傅山同時代的書法大家黃道周對他的評價甚高:“晉唐後首推公佗,次李燧臣,次王覺斯。”《桐蔭論畫》也贊其:“胸中自有浩蕩之思,腕下乃發奇逸之趣。益浸淫于卷軸者深也。”傅山對于“二王”一系的帖學書法,用功頗深,尚存世不少臨帖作品,表現出傅山對“二王”的熟稔和偏愛。在臨摹“二王”法帖之外,傅山由文字學參碑碣金石,精研篆隸,曾提到篆隸在書法中的重要性:“不知篆籀從來,而講字學書法,皆寐也。”他時常運篆書之意于各體,開雜體之風。真書小字則出入锺繇、“二王”門徑,大楷喜師顔字,筆意生拙,體态寬綽。傅山尤以草書成就最著,筆勢飛動,肆意揮灑,如磐根老藤,圓轉似遊龍,雄奇宕逸,富有強烈的節奏感和震撼力。在纖弱書風占據主流的時代,傅山倡導“書如其人”“人奇字古”,主張正本溯源,直追先秦漢魏古風,探尋中國書法的本源與真美,他針砭時弊,指點迷津,成為碑學興起的關鍵人物。傅山晚年的書風以“二王”為依托更加揮灑淋漓,調和碑學的“陽剛之美”及帖學的柔美,圓熟地達到變化萬端、無窮無盡的化境,開創了一代書風,是書壇的一個重要裡程碑和轉折點。傅山提出了著名的“四甯四毋”的書學主張,即“甯拙毋巧,甯醜毋媚,甯支離毋輕滑,甯直率毋安排”,集中展現了傅山的自然美學思想,也是精神人格的凝練,在中國書法美學理論探索與研究的道路上獨辟蹊徑,影響深遠。

清 傅山 臨王羲之《伏想清和帖》山西博物院藏

傅山不僅是書法巨擘,在繪畫上亦有建樹。清初畫壇上有“四僧一道”之說,“四僧”指漸江、髡殘、八大、石濤四位方外畫僧,“一道”指的就是朱衣道人傅山。清人将他的畫作列為逸品,《半塘閑筆》曾将其畫與八大山人同論,認為高出一般畫家藩籬。傅山現存繪畫作品不多,皆以山水、花卉、禽鳥等為多,屬文人逸格一類風格多樣,或取徑院體,或法元寫意,或賦彩整密,或醉墨淋漓……作品意境古拙,縱橫恣意,氣概磊落,潇灑豪放。時人稱贊他“胸中自有浩蕩之氣,腕下乃發奇逸之趣”。《畫征錄》評:“傅青主畫山水,皴擦不多,丘壑磊珂,以骨勝,墨竹也有氣。”傅山在《題自畫老柏》詩中抒發胸臆:“老心無所住,丹青莽蕭瑟……擲筆蕩空胸,怒者不可見。笑觀身外物,消譴又幾日。”傅山畫作皆由其思想、心性、學問修為及感悟而生發呈現,豪邁而奔放,遺貌取神,筆墨簡率,布局奇崛,粗犷而野逸,激憤之氣溢于楮素,對後世文人野逸畫風影響極為深遠。

“作字先作人,人奇字自古”,這是傅山寫給兒孫們的一句詩,這句詩集中展現了傅山對書法學習和創作的核心精神與态度。所謂“作字先作人”,正是化用了儒家傳統的道德精髓于藝術的創作實踐當中。傅山一生志節,一個“奇”字了得,也正是這種剛介、奇崛的人格力量,深深地感動着人們。而“奇”,更多的是個體智慧及才情的彰顯,當然也是以内心淳正通博學問為核心的,進而達到莊嚴古雅的境界。标舉真率、反對奴俗,可謂是傅山一生思想、藝術、治學的精神核心,斥俗倡真,具有着非凡而偉大的時代意義。傅山認為,隻有獨立思考,尊重個性,不拘成見,才是思想、藝術乃至一切社會發展的前提保證,這種精神貫徹于書法創作中時,便同樣表現為主張張揚個性、獨立鲠骨的藝術精神。傅山曾在《家訓》中就書法問題告誡兒孫:“字亦何與人事,政複恐其帶奴俗氣。若得無奴俗習,乃可與論風期日上耳。不惟字。”除去論書,那結尾處短短的一句“不惟字”,才真正值得人們去玩味,去思考。傅山詩書傳家,俊彥滿庭。自傅山先生而下,子傅眉,侄傅仁,孫傅蓮蘇,無不精通書道,無不秉承和發揚了傅山精深博大的藝術文化精神。

三

回到傅山的作品中來,些許了解這位宗師的藝術世界。

傅山《臨王羲之〈伏想清和帖〉》和王羲之的《伏想清和帖》比較,極為不同。王羲之的作品是典型的小草,許多字并不相連。傅山的臨作中,字與字之間的空間被壓縮,且有許多萦帶。另外,王羲之的筆畫與結字嚴謹,帶有令人贊歎的精巧與優雅。傅山的這幅臨本,字間的空隙更為狹窄,筆畫連綿不斷,使作品幾乎成為典型的“一筆書”。用筆狂放,筆法上亦不受拘束而揮灑自如,結字用筆皆出己意。整幅作品堅蒼渾穆,潇灑奇逸,将明末之連綿狂草推向一個高峰。

清 傅山《壽王錫予四十韻十二條屏》

(一—六)山西博物院藏

草書《壽王錫予四十韻》十二條屏是傅山為祝友人王錫予六十壽辰時所書,墨迹绫本,毎幅皆高兩米,通寬在六米開外,堪稱傅山草書中的巅峰之作。作品曾為李宗仁所藏,後轉贈周恩來,今存于山西博物院。全篇墨色如新,草書間以行書,近似王覺斯,遠追米襄陽、顔魯公意,偶參篆法。文中有“即興漫書,得四十韻”語,可知為傅山即時遣興之作,故而猶顯性情。毫芒間神采飛揚,氣勢宏大,筆勢婉若遊龍,纏綿而酣暢。跌宕處有鸾舞蛇驚之态,或展若蟬翼,或騰如崩雲;斂束處則呈回旋太極之勢,筋骨相抱,圓融一體。作者在吟詠間,染翰操觚,意于興會,一派仙風道骨。

清 傅山《壽王錫予四十韻十二條屏》

(七—十二)山西博物院藏

傅山太會寫文章了,他在款中寫道“老臂作痛,焚研久矣”,我的手臂疼痛,連硯台都燒掉了,不寫字很久了。“喜好友子弟見過”,老友的孩子來,我還是要見的。“數道高誼如雲”,他反複的跟我講,他兄弟之間的情誼,講他和王家兄弟的關系,是以我“感歎無喻,遂不覺欲枯之手頓輕”,手也不疼了,一口氣就寫了這十二條幅。當中的典故,其實都是王用予為“龍門文子之雅”。最後說,寫這個東西是我“随遂并三緻意焉,是足為錫予詞丈發噱滿引者耶”,這裡面涉及傅山的老朋友、他老朋友的兒子、他老朋友的朋友王用予以及他的哥哥王錫予,一下子碰到這麼多人,雖然我已經很久不寫字了,但為你破例,你說你的面子大不大?

草書《讀宋南渡後諸史傳》:“讀宋南渡後諸史傳,真所謂箭頭不快,努折箭竿。細繹李伯紀,何其不似南人用心也!鞠恭(躬)盡瘁,武侯後僅見。山。己酉寒日偶書。”書于傅山63歲,用筆沉着且飛動,筆力蒼勁,行筆收放自如,頓挫起伏,轉折映帶尤見功力。書法蕩逸神馳,豪放不羁,極富節奏感和震撼力,傅山對于南宋朝廷不思進取的失望和對抗金主将李伯紀(李綱)的贊賞不禁躍然紙上。也許,這裡更多的寄托的是傅山對亡明的深深失望與無奈。

行書《李白〈秋登宣城謝脁北樓〉》詩軸,根據風格判斷,這件作品大緻創作于十七世紀50年代,底子還是顔真卿的書風,但又有一點變形。十七世紀70年代以後,傅山的字變長了,既有王字的也有米字的東西在裡面,還受到王铎的影響。從“橘”可以看得出來,寫得非常厚重,同時變化也非常多,還有很多穿插。“雜”是傅山書法的一個特點,他的作品在同一時期有各種風格。王铎比傅山大十幾歲,應該說王铎在書法技法上比傅山成熟一些。王铎有學術,但更偏文藝型,越多人圍觀寫得更好。傅山卻是真性情,随心所欲,心到筆到,一派“天真爛漫”。

清 傅山《雨中畫鴨圖》山西博物院藏

傅山畫作存世稀少,多以花卉、竹石、山水等為多,《雨中畫鴨圖》乃是其年逾古稀時,信手畫就的禽鳥動物題材之作,尤為罕見。曾為民國時期山西教育家常贊春的藏品,軸邊上下有其及胞弟常旭春和友人鮑振镛、賈景德、郭象升、張曉琴等人題跋,皆為山西名流。圖以水鴨為主體展開,雨天的郊野,一隻花鴨正步履蹒跚,行走在變得濕滑泥濘的溪岸邊,身體前傾且下俯,伸頭縮頸,兩掌前後開立,顯得膽怯猥瑣,憨态可掬。畫幅款題:“雨中見花鴨,因殘墨可惜,遂草草寫意。七十翁真山。”由風格看,師法明代陳白陽小寫意畫法,運點朶、沒骨間以勾勒、皴擦,墨色清潤,筆調松靈。鴨子的神情被傅山描繪的如此惟妙惟肖,足見他對體察事物的精微細緻,畫家以生活為藍本,緊扣“雨中”二字,取其意态,而後注于筆墨,頃刻而成,高妙之極。

傅山山水後人見識較少,從《戶外一峰》看,意境深遠,筆緻超越,有古拙之風。繪崇山峻嶺,村莊古寺,山澗瀑流成溪。高遠法構圖,山石采用披麻皴的技法,隻是筆墨更為簡潔。從構圖及用筆上,可以看出文人畫對傅山的影響。畫上自題“戶外一峰秀,階前衆壑深。松僑老人山。”字型縱逸奇宕,字與字間不相連屬,結字欹正相間,古拙雄健。點睛的畫題,極具特色的書體,為畫面增添了靈動和逸趣。清張庚評傅山“善畫山水,皴擦不多,丘壑磊珂,以骨勝”,此畫古雅入神,内在的浩氣和力度,溢于畫面,為傅山之精品。

傅山《哭糜道人詩》冊,這個糜道人就是傅山唯一的兒子傅眉,是以這件作品也稱作《哭子詩》。單單用父子之情,似乎還不足以形容傅山與傅眉的感情。傅山27歲時,妻子就因病而逝,當年,傅眉隻有5歲。傅山發誓不再娶妻,與兒子相依為命。白天,他與兒子同乘一車,外出采藥賣藥。晚上,父子二人圍坐在燈下,傅山就為兒子講授文學、醫理。在傅山流離在外和隐居的生涯中,傅眉一直相伴在他的身邊,父親是朱衣道人,兒子則自号糜道人。而且深受父親影響,傅眉也并未像絕大多數書香子弟一樣走向仕途,父子二人始終保持着特立獨行的不合作的氣節。傅眉在1684年2月去世,這一年,傅山78歲,傅眉年僅57歲。傅山痛心疾首寫下16首《哭子詩》,文後還有《傅眉小傳》,帶着深深的絕望與無奈。在詩冊中,傅山哭忠、哭孝、哭才、哭志、哭經濟、哭膽識、哭幹力、哭文、哭賦、哭詩、哭書、哭字、哭畫,以此來思念和祭奠兒子。還應該看到,1683年清政府攻下台灣,明朝最後的疆域也喪失了,明朝徹底滅亡。傅眉去世3個月後,傅山也耗盡心力,溘然辭世,下葬時,他仍然穿着一身朱衣。

- END -