冷戰結束後,歐洲發生了兩件大事,一件是蘇聯解體,一件是南斯拉夫解體。

蘇聯的解體長久以來被認為是美國陰謀手段下的大國悲劇,但在當時除了二戰期間被蘇聯強行吞并的波羅的海三國外,蘇聯主體大部分加盟國是不想分離的。

隻不過是俄羅斯在财長崩潰的情況下,不想讓其他難兄難弟吃大戶了。

蘇聯作為沿襲沙皇俄國體系的大國,本質上是建立在民族壓迫基礎上的殖民帝國。

是以它的解體是早晚的事。

但是南斯拉夫則完全不同,南斯拉夫的解體是宗教對立和民族沖突導緻的分裂過程。

南下的斯拉夫人

塞爾維亞的曆史可以追溯到6世紀,當時歐洲中部的斯拉夫人内亂不斷,經常分成幾個小團夥打架鬥毆。

打着打着這夥斯拉夫人決定就地解散,于是斯拉夫人分化成了三支。

一支往東,成了東斯拉夫人。

一支往西,成了西斯拉夫人。

一支往南,成了南斯拉夫人。

公元7世紀初,南下的這支斯拉夫人慢慢與當地不同的土著融合,大體上形成:

聚居在黑海西岸的保加利亞人

聚居在亞得裡亞海的斯洛文尼亞人

聚居在德拉瓦河與亞得裡亞海之間的克羅地亞人

聚居在亞得裡亞海和多瑙河之間巴爾幹中部的塞爾維亞人。

他們統稱為南斯拉夫人。

從7世紀末開始,南斯拉夫人和另外兩支斯拉夫兄弟一樣,陸續開始建立自己的國家。

比如克羅地亞人建立的克羅地亞大公國,斯洛文尼亞人建立的卡蘭塔尼亞公國,黑山人建立的杜可利亞國。

塞爾維亞人崛起的比較晚,直到13世紀初他們才在巴爾幹半島建立了封建王國。

1217年大公斯提芬·尼曼雅二世加冕稱王,塞爾維亞成為封建王國。

1340年,塞爾維亞的王位由杜尚繼承,他迎娶了保加利亞國王的女兒,雙方結盟攻打陷入内亂的拜占庭帝國,一度稱雄巴爾幹。

塞爾維亞國力進入鼎盛時期後,杜尚開始幻想建構強大的塞爾維亞帝國,他開始自稱"塞爾維亞與希臘人、保加利亞人和阿爾巴尼亞人的皇帝"。

如同幾百年後的南斯拉夫一樣,塞爾維亞一直面臨着一個困境:

疆域越大,民族越多,統治越難以維持。

杜尚之後,塞爾維亞很快由盛轉衰,開啟了漫長的悲情曆史。

從1370年開始,奧斯曼帝國不斷向巴爾幹擴張,塞爾維亞人與穆斯林曆史上最牛叉的戰争機器迎面相撞,雙方互有勝負,一打就是19年。

1389年6月28日,決定勝負的戰役爆發了。

塞爾維亞的拉紮爾大公率領軍隊在科索沃平原與入侵的土耳其人展開戰鬥,雙方殺得屍橫遍野、血流成河,拉紮爾戰死,而土耳其蘇丹穆拉德一世也被塞爾維亞刺客刺殺。

最終塞爾維亞王國戰敗,開始了長達500年被土耳其統治的時期。

從此以後,6月28日就成了塞爾維亞人具有特殊意義的日子,不僅是塞爾維亞的國恥日,而且曆史上幾乎與塞爾維亞相關的一切重大事件都與這個日子有關。

比如一戰導火索“薩拉熱窩事件”,奧匈帝國皇位繼承人斐迪南大公充滿挑釁地在這天閱兵,極大地刺激了塞族人,挑釁的代價就是被槍殺。

從1459年開始,塞爾維亞成為奧斯曼帝國的一個行省。

此後500年間,由于宗教信仰的不同,巴爾幹地區的南斯拉夫人從未真正信服過土耳其人的統治。

統一中的分裂

進入工業時代後,奧斯曼土耳其逐漸衰弱,塞族人終于在1830年取得革命成功,塞爾維亞公國獨立,然而領土隻擁有貝爾格萊德。

1882年王國再立,塞族人重建塞爾維亞王國,并開始不斷地領土擴張。

從擺脫控制到真正獨立,再到領土擴張,塞族人因為接連的勝利而野心膨脹。

他們宣稱受到了“統一南部斯拉夫”思潮的影響,實際上是想以此為借口擴大勢力範圍。

于是塞爾維亞人開始陰謀挑起戰争。

1914年,薩拉熱窩事件成功挑起了一戰。

戰後,奧匈帝國瓦解。

巴爾幹各民族趁機脫離列強的控制,南部斯拉夫人第一次實作了集體擺脫外族的統治和壓迫。

他們建立了自己的國家,以塞爾維亞為中心形成塞爾維亞-克羅地亞-斯洛文尼亞王國。

1929年改名為南斯拉夫。

這是第一南斯拉夫,二戰後鐵托統治的是第二南斯拉夫,而南聯盟内戰後的塞爾維亞和黑山的聯邦一度也叫南斯拉夫,即第三南斯拉夫。

從最初的三國聯合名字就可以看出,南斯拉夫一開始就存在深刻的内部分裂。

雖然南部斯拉夫民族都是同源同祖,但經過幾百年的發展,早已不同,特别是宗教信仰的不同。

斯洛文尼亞和克羅地亞地區信仰天主教,而塞爾維亞和波斯尼亞地區則信仰東正教。

雙方水火不容,遭受外敵入侵或者利益相同時還可以聯合起來,利益不同時各過各的。

這就如同他們的親兄弟波蘭和俄羅斯一樣,西斯拉夫人波蘭信奉天主教,東斯拉夫人俄羅斯信仰東正教,千百年來鬥得你死我活,能把對方打死就絕不留一口氣。

這種内部分裂在二戰期間表現得尤為突出。

二戰開始後,南斯拉夫被瓜分,親納粹的克羅地亞人對塞族人進行了慘無人道的屠殺,據說前後殺了60萬人。

而鐵托的遊擊隊也對親德國的克羅地亞人和斯洛文尼亞人進行無情的報複。

我們很難厘清他們這麼做的原因是因為立場不同還是因為宗教對立。

但清楚的是“南斯拉夫”已經名存實亡,民族沖突已經在南斯拉夫人直接劃下了難以逾越的鴻溝。

1945年随着蘇聯進入南斯拉夫,鐵托在大林子的幫助下成功複國。

當時的南斯拉夫有一個八字真言:

一個領袖:南共終身制主席鐵托;

兩種文字:拉丁字母和希臘字母;

三種宗教:東正教、天主教、伊斯蘭教;

四種語言:塞爾維亞-克羅地亞語、斯洛文尼亞語、馬其頓語、黑山語;

五大民族:塞爾維亞族、克羅地亞族、斯洛文尼亞族、馬其頓族、黑山族;

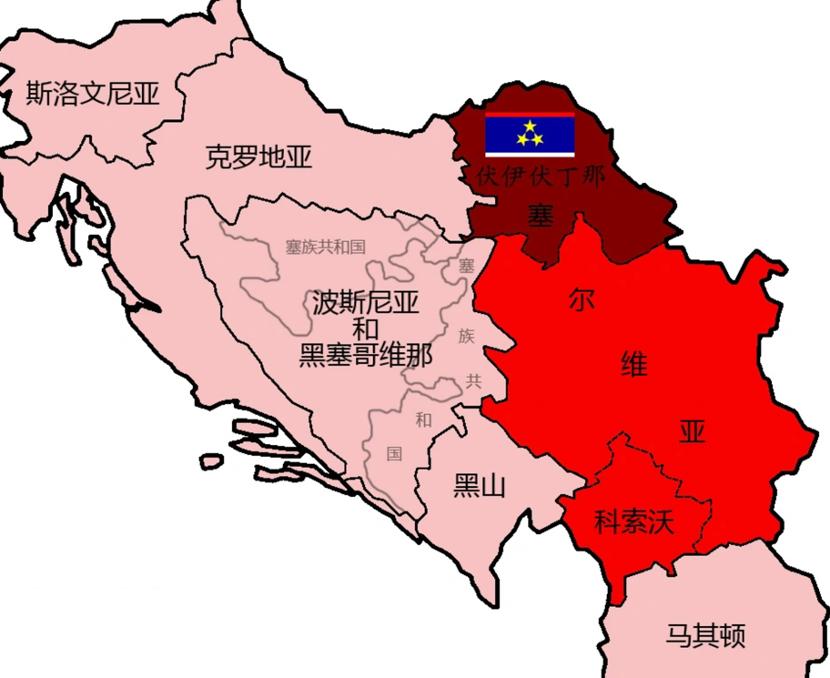

六個自治共和國:塞爾維亞、克羅地亞、斯洛文尼亞、馬其頓、黑山、波黑;

七個鄰國:意大利、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、希臘、阿爾巴尼亞;

八個自治區:六個自治共國、科索沃自治省、伏伊伏丁那自治省。

這種複雜的局面,意味着稍有不慎這個國家就會四分五裂。

鐵托憑借強大的個人魅力(鐵腕)和非凡才能(有槍),将南斯拉夫重新擰成了一股繩,但不同民族和不同信仰産生的裂痕卻是難以彌合的。

為了維護國家統一,團結各族人民,鐵托吸取了第一南斯拉夫内部分裂的教訓,開始有意打壓“大塞爾維亞主義”,以犧牲塞族人的利益來團結克羅地亞人和斯洛文尼亞人。

鐵托這一手雖然取得了一定的效果,卻留下了兩大隐患:

一是塞族人感覺自己吃了大虧,開始記仇,以後找回場子。

二是為了避免塞爾維亞疆域過大,劃分自治共和國的時候沒有按照民族聚居區來劃分。這就導緻了克羅地亞境内有塞族人聚居區,還人造了一個民族混居的共和國波黑,這成了隐藏的火藥桶。

但隻要有鐵托在,南斯拉夫的場子靠他的鐵腕鎮壓仍保持着暴風雨前的平靜。

劇變

1980年,給巴爾幹帶來35年平靜的鐵托去世了。

鐵托的離世仿佛是一個信号,一個民族沖突爆發的信号。

長期被他鐵腕鎮壓的民族沖突開始迅速激化。

特别是具有“大塞爾維亞主義”的米洛舍維奇上台後,塞族人和其他民族之間的敵意飙升。

米洛舍維奇一上台就着急為塞族人找回場子,先後撤了科索沃和伏伊伏丁那兩個自治省上司人的職務,還取消了1974年憲法賦予科索沃的高度自治權。

這極大的刺激了其他各族的危機意識和跑路傾向。

但鐵托沒了,東歐還有蘇聯這個老大哥鎮着場子,一時也亂不起來。

天有不測風雲,沒過幾年蘇聯也沒了。

1991年蘇聯解體,南斯拉夫這個場子沒人鎮着了。

蘇聯在時,既是看管也是保護。

蘇聯沒了,歐美就絕不能容忍歐洲還有一個和西方不同路線,不同信仰,面積和人口體量巨大的國家存在。

是以一定要肢解。

最終在以美國為首的“歐洲攪屎棍”北約的推動下,南斯拉夫塞族人和其他民族從1991年到1999年發生了四場内戰。

塞爾維亞人四戰皆敗。

八年四戰,克羅地亞、斯洛文尼亞、馬其頓、波黑相繼獨立。

在克羅地亞和斯洛文尼亞等相繼獨立後,塞爾維亞和黑抱團取暖,一起組成了南斯拉夫聯盟共和國。

但2006年黑山宣布獨立。

結語

在漫漫曆史長河中,民族或許可以融合,但宗教隻有你死我活,歐洲多次大規模戰争都是因為宗教沖突引起。

是以關于南斯拉夫的分裂,歐美的推波助瀾是一方面原因,但其根本原因還是各國宗教信仰的沖突,以及長期積累的民族沖突。

就這樣,連同一直存在争議的科索沃在内,輝煌一時的南斯拉夫一分為七。

曾經的巴爾幹雄鷹也如同折翼一般,再難在歐洲發出自己的聲音。