圖檔來源@視覺中國

文 | 壹DU财經

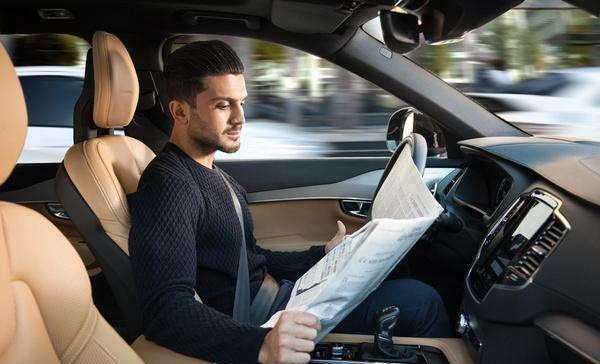

最近的幾則新聞,讓人們感受到自動駕駛商業化步伐越來越快。

4月19日,由原長城汽車智能駕駛開發部獨立而成的自動駕駛公司毫末智行釋出了一款末端物流自動配送車——毫末小魔駝2.0,售價12.88萬元,将此類産品價格首次拉到十萬元級。

4月24日,小馬智行獲得“計程車經營牌照”,成為國内首個獲得計程車經營許可的自動駕駛企業。小馬智行獲準在廣州南沙投入100輛自動駕駛車輛提供計程車服務,收費定價與廣州市普通計程車一緻。

4月28日,北京發放無人化載人示範應用通知書,百度、小馬智行獲得試點資格。在亦莊開發區60平方公裡内,“無人化”取消了車輛主駕駛位的安全員,并移至副駕駛位。

這些新聞分别傳達了自動駕駛産業硬體成本、商業收費、人力成本等方面的最新進展。

自動駕駛商業化,有點像“狼來了”的故事,喊了很多次,狼(真正商業化)還沒來,但人們相信它一直都在,而且一定會來。在它來之前,我們需要先看清幾個問題。

01 催熟or自然成熟

自動駕駛的商業化至少受政策、資金、技術、市場等四個次元的影響。

政策毫無疑問是積極支援的。國家層面,涉及産業規劃、技術規範、标準制定、管理規範等多個次元。其中涉及到測試、落地、商業化的重要政策包括,2018年的《智能網聯汽車道路測試管理規範(試行)》、2021年《智能網聯汽車道路測試與示範應用管理規範(試行)》及《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃(2021-2023)》等。

地方層面,北京、上海、河南、天津、浙江、安徽、湖北、福建等多地均明确提出建設自動駕駛商業應用示範區相關政策。

但整體上看,政策的态度相對謹慎,是一步步放開,在安全合規的前提下,一步步接近商業化。以最新的政策看,廣州給自動駕駛車輛頒發了計程車牌照,北京則允許“方向盤後無人”,即自動駕駛車輛主駕駛位置可以沒有安全員,但副駕駛位置還需要有人。這兩項已經是不小的突破。

為啥“無人化”那麼重要?對于自動駕駛來說,去掉司機成本,才能有望真正實作盈利。不然,高昂的硬體成本+安全員的人力成本,自動駕駛計程車業務成本太高,很難盈利。

資金次元,資本對自動駕駛的熱情也是高漲的,但也到了收獲果實的階段。

第一個高峰是2015年至2018年。2015年前後,多家自動駕駛公司誕生,項目估值水漲船高。南都智能汽車産業生态研究課題組的資料顯示,這四年,自動駕駛領域投資筆數分别是17、32、55和76筆。

2019至2020年相對低谷,但也保持50筆以上的投資筆數。進入到2021年,自動駕駛領域再一次迎來高峰。億歐智庫的資料顯示,2021是頭部自動駕駛公司密集融資的時間段,投融資總金額達到575億元,融資次數107次。

如果說第一波高峰,資本看中的是賽道紅利,先拿下自動駕駛的标的再說。那麼,從2021年開始的融資則更多看中的是商業化的潛力。而且,2021年一些自動駕駛公司陸續上市,資本也到了套現的時候。

有業内人士表示,2015、2016年成立的自動駕駛公司,基本融資已進入C輪、D輪。相比進入這個階段的其他行業公司,隻有自動駕駛公司的收入還少得可憐。是以各家商業化壓力很大。

于是,百度、小馬智行、文遠知行、元戎啟行、AutoX、Momenta等一衆公司在國内推出Robotaxi業務,希望在自動駕駛載人商業化上率先落地。

技術次元,Gartner2019年釋出的新興技術成熟度曲線預測,L4級自動駕駛技術的實作還需要超過10年。L4級意味着,大多數良好的路況環境下,汽車完全實作自主操作。

不過,自動駕駛要大規模上路,還需要5G通信、以及道路側、雲端智能的協同,車路雲一體化也才剛剛開始。

市場次元,主要是使用者對自動駕駛車輛的接受度。去年,J.D.Power和《環球時報》聯合釋出了“2021年中國消費者自動駕駛信心指數調查”。當被問及是否會購買無人駕駛汽車時,表示“觀望一段時間後再考慮”的消費者占半數以上,表示“完全不考慮購買”的消費者占12%,“非常願意購買”的僅為1%。

對安全的擔憂是自動駕駛接受度的最大影響因素。去年8月,蔚來ES8車主,啟用自動駕駛功能(NOP領航狀态)後,發生交通事故,不幸逝世,引發新一輪對自動駕駛安全性的擔憂。

前不久,濰柴集團董事長兼CEO譚旭光稱無人駕駛是忽悠。“輔助駕駛是希望,特定環境可實作。重卡就是輔助駕駛,不可能沒人!千萬别聽他們忽悠,什麼L1還湊合,L2也馬馬虎虎,L3不可能。”。

這其實也是市場對自動駕駛頗為沖突的真實反應:既歡迎新事物,又對其充滿擔心和質疑。從提高市場認知,到建立消費者信心,再到促成購買,自動駕駛必然要經曆一個漫長的且非常有挑戰的過程。

如果商業化是自動駕駛結出的果實,那麼,從上述四個次元看,除了資金,其他幾個次元都不太成熟。但資本的壓力和市場競争的壓力,卻起到了催熟的作用,推動自動駕駛商業化程序提速。

02 載人or載物

站在商業化的前夜,自動駕駛也面臨着不同的道路選擇。有的選擇低速、載物場景,比如毫末智行,專注末端物流自動配送;有的選擇高速、載人場景,比如多家在推廣的Robotaxi業務。

當百度把載人的自動駕駛車輛成本控制在50萬以内的時候,毫末智行把載物的自動駕駛車輛控制在10萬級别。毫末智行董事長張凱稱,希望小魔駝2.0的推出“能夠進一步加速末端物流自動配送車規模化商用的行業程序”。

自動駕駛在末端物流的應用場景主要包括電商、外賣、快遞、生鮮配送等。目前,随着人工成本的不斷上漲,尤其是未來外賣員社會保障的正規化,平台會面臨越來越高的成本壓力,求助于不知疲倦的自動駕駛機器人成為一項重要選擇。美團、京東、菜鳥等“配送大戶”都在大力研發終端配送的自動化。

那麼,為何10萬元是一個重大進展?據媒體報道,京東物流一線員工平均綜合成本每年約11萬元。在北京、上海等一線城市,美團外賣小哥月入上萬的也不在少數。小魔駝12.8萬的價格,外加維護費用,也僅僅略高于人工成本。一次性硬體投入後,或許兩三年後,企業綜合成本就能與使用人工相當。

2021年6月,辰韬資本的調研顯示,當時部分企業無人配送車整車成本能做到20-25萬元左右,也有企業在50萬元左右。未來3年,無人配送整車成本會逐漸下降至10萬元以内,無人配送賽道将率先迎來爆發。

而且,疫情反複,更激發了末端配送“無人化”的需求。在上海,美團、京東、阿裡、毫末等多家的自動配送車參與了抗疫。無人配送車更強的載重量、更高的配送效率,在上海抗疫中“大顯身手”。美團相關負責人表示,以綠洲康城社群為例,志願者用小拖車配送一趟約30分鐘,自動配送車僅需要10分鐘。迄今為止,美團自動配送車在上海抗疫保供中累積配送訂單量超過18萬單,單日配送産能已近2萬單。

有資料顯示,2021年快遞和即時物流末端配送總市場規模已超過3000億元。而末端配送自動駕駛的商業模式主要有三類:一是服務内部需求、内部結算,如京東、美團。二是提供無人配送、收取配送服務費,如白犀牛、毫末智行等。2021年6月的資料顯示,彼時生鮮、零售即時配送單價約為7-9元/單,快遞配送單價約為1-2.5元/件不等。三是車輛銷售、租賃、軟硬體解決方案收費等,如新石器、馭勢科技。

從安全性、市場剛需以及經濟系來看,自動駕駛在末端配送市場的商業化路徑是比較清晰的,也是比較容易落地的。是以,自動駕駛賽道,有許多公司将商業化重心放在這裡。馭勢科技聯合創始人兼CEO吳甘沙不久前表示:“無人配送車帶來的營收目前在公司占比相對最高,同時也會是今年下半年公司推進商業化的一個重點。”

相比低速、載物,更高大上的是高速、載人場景,其典型代表是Robotaxi,即自動駕駛計程車。這是目前自動駕駛公司投入較多,也是在其身上押寶商業化最多的。

在國内,Robotaxi也是在政策的逐漸放開下,快速成長。經曆了從指定路段到特定區域,從安全員作主駕到可以做副駕,從特殊管理到按照普通計程車管理的變化,一步步走進生活。

麥肯錫研究報告指出,中國将是全球最大的自動駕駛市場,到2030年,自動駕駛汽車總銷售額将達2300億美元,基于自動駕駛的出行服務訂單金額将達2600億美元。2025年,Robotaxi的成本和網約車、計程車打平,此後Robotaxi成本會逐年降低,并逐漸取代人工駕駛的計程車。

廣汽旗下如祺出行,與小馬智行、文遠之行合作開展Robotaxi車隊的組建與營運。上汽旗下享道出行與Momenta,吉利旗下曹操出行與元戎啟行等也紛紛展開類似合作。

“無人駕駛要想盈利必須實作單車盈利,而這一前提是要能夠無人駕駛,目前車輛配備安全員營運的模式不可能賺錢,甚至比普通模式還要虧錢。”文遠知行COO張力認為,在計程車成本結構裡,司機成本占60%左右,若無法替代司機,無人駕駛Robotaxi的商業模式是不成立的。

今年3月,Waymo表示已經做好了準備,可以在舊金山街道上部署真正的無安全員的全自動駕駛汽車。而随着北京無人化載人示範應用的推出,國内離自動駕駛“去安全員”也應該不遠了。

“去年硬體整車成本已經做到了48萬元,按照5年的折舊分攤的話,這個車一個月的成本為8000元,已經有機會開始去做專車市場的生意。”他判斷,“未來2-3年左右的時間,我們認為有機會在單點上實作無人化的商業化盈利。”