如今清華圖書館以北的

一片萋萋芳草地

曾是清華曆史上著名的

北院住宅區

作為清華建校前

首批開工建造的教員住宅

這裡曾共有8棟住宅1棟會所

均為單層磚木結構的西式庭院

曾是一批著名學者的居所

我們今天分享的

清華“最牛食堂”的故事

正與“北院7号”有關

讓我們一起來看看吧

”

01

故事,從這裡起源!

世人皆知,“兩彈一星”功勳獎章獲得者錢學森、鄧稼先、王淦昌、彭桓武、王大珩、趙九章、錢三強、陳芳允、周光召、朱光亞,諾貝爾實體學獎獲得者、華人實體學家李政道和楊振甯的名字也是家喻戶曉,但卻鮮有人知,在這些大師背後,還有一位“大師之師”——清華實體系的開山鼻祖葉企孫。

葉企孫出生于上海的一個舊式文人家庭,祖輩都是熟讀經史的儒生,深厚的家學淵源為他奠定了良好的文學與數理基礎。1911年,13歲的葉企孫考入清華學堂,成為首批學生之一。20歲時他去往美國芝加哥大學實體系就讀,師從後來獲得諾貝爾實體學獎的實驗實體大師布裡奇曼,随後又在哈佛大學獲得博士學位,自此走上了一條不同于父輩“經史傳家”的自然科學研究之路。

1925年,清華學校成立大學部,葉企孫于當年9月受聘到清華學校任副教授,主持建立清華實體系。

或許在那個決定北上的秋天,連葉企孫自己都沒有意識到,他的人生将從此與清華、與中國實體學的發展緊緊聯系在了一起。而他在清華的20餘載光陰,都與一個叫做“北院7号”的地方有關。

02

“北院7号飯團”

北院住宅區曾迎來梁啟超、葉企孫、薩本棟、陳岱孫、朱自清、黃子卿等30餘位教授相繼入住。1925年,葉企孫受聘進入清華就入住“北院7号”住宅,至1952年随理學院院系調整調入北大,除了西南聯大期間,其他時間都住在這裡。

“北院7号”坐北朝南,共四室一廳,南向的客廳寬敞明亮,由玻璃窗圍合而成落地式陽光外廊,東邊是書房與卧室,西邊亦有兩間,北面還配有廚房與工友住房,總面積達80平方米。

當時北院的好幾棟房子裡都合住着兩三位單身教授,葉家面積相對大一些,又隻有葉企孫一人居住,他便在家裡請了一位廚師,将自家廚房辦成了小食堂,留學回國的年輕教師每月按時繳納定額的飯費,一日三餐便都到他家解決,後來還吸引了幾位并不住在北院的教師加入。

一群矢志科學報國、教育報國的有志青年以“吃飯”的名義聚在了一起,交流學術思想,讨論學校事務。由于葉企孫的住所是北院7号,這群人也被稱為“北院7号飯團”。“飯團”成員先後有陳岱孫、施嘉炀、薩本棟、金嶽霖、張奚若、錢端升、蔣廷黻、葉公超、周培源等,而葉企孫是公認的“團長”。

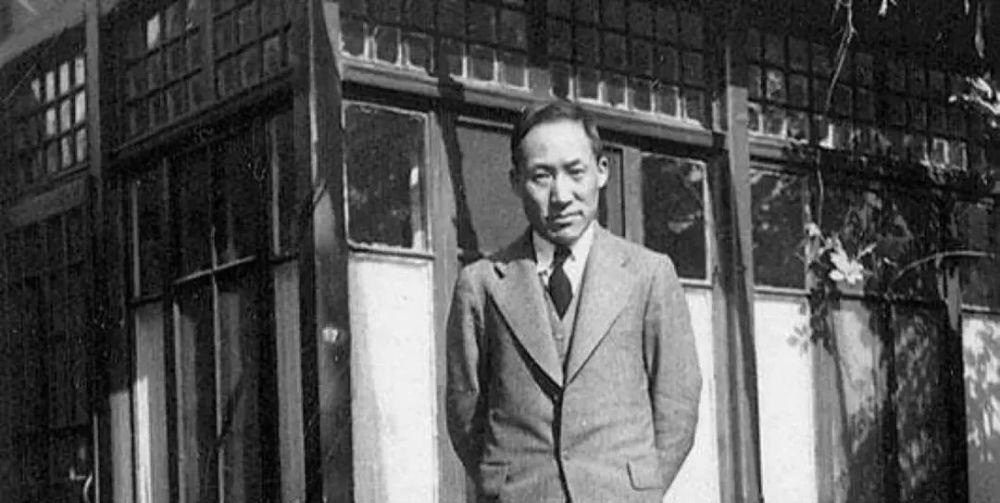

葉企孫等在清華大學住宅(北院7号)前合影。

時間約在1929-1930年間。

左起:陳岱孫,施嘉炀,金嶽霖,薩本棟,

蕭蘧,葉企孫,薩本鐵,周培源

“北院7号飯團”雖以飯為名,卻因葉企孫為人慷慨,還發展出了供人臨時居住的“客房”業務,時常成為家庭困難的教師的暫居之所。抗戰勝利清華複校後,住所西邊的兩間空房更是成為了清華的臨時客房。

03

是“大學營”,也是“共同的家”

1927年,陳岱孫留學歸國任教清華,從福州乘船孤身北上,到北平時一時無處栖身,就在此長住。葉企孫對陳岱孫這位美國留學時即已認識的故友表示了熱情歡迎,兩人正好分住客廳兩側,每人一間朝南的書房,一間朝北的卧室,共用客廳與廚房,陳岱孫也就自然而然加入了葉企孫的“飯團”。陳岱孫與葉企孫在各自領域著書立說,耕耘數十載,培育出無數英才,二人并列“清華三孫”(另一位為字“龍荪”的金嶽霖),除都将自己的畢生精力獻給了科研教育事業的惺惺相惜外,還有在北院7号長達五年的室友交情。

1948年錢三強攜夫人何澤慧從巴黎回國,到清華任教。為了工作友善,錢三強在城裡城外安了兩個家,在清華授課繁忙時,他便住在北院7号葉企孫的住所。不久彭桓武從雲南大學轉入清華也入住北院住宅。一段時間内,北院7号成為清華實體系的大學營,幾位教授在這裡各自備課,也暢談學術時事。1987年錢三強回憶起這段與恩師做同僚朝夕相處的時光,仍感歎:“1948年我回國在清華任教,借住在葉先生家中,我才發現他備課非常認真,幾乎都是用熱力學最近發展方面的例子來做講課内容的,這點與國外高水準的教授講學相類似。”

“北院7号”不僅是教授們高談闊論的場所,也是青年學生經常造訪和交流的活動基地,學生在學習、生活、思想上遇到問題都會往北院7号跑,葉企孫也是有求必應,以極大的熱情和耐心關心指導學生發展。于是,這裡就成為了他們共同的家。

葉企孫一生培養出了多位科學家。23位“兩彈一星”功勳獎章獲得者中,有7位是葉企孫在清華大學實體系培養的學生(錢三強、趙九章、王淦昌、彭桓武、陳芳允、王大珩、周光召),2位是他在西南聯大實體系的學生(鄧稼先、朱光亞),另一位王希季雖然是機械系的學生,也上過葉企孫先生的實體學課程。兩位華人諾貝爾實體學獎獲得者楊振甯和李政道在西南聯大時,也曾在葉企孫的課堂裡探索實體學的世界。葉企孫将畢生精力獻給了中國的教育與科學事業,是當之無愧的“大師之師”。

他的“北院7号”小食堂雖非“陋室”,卻真正做到了“談笑有鴻儒,往來無白丁”。“北院7号飯團”成員,相繼成為大陸各學科領域的一代宗師,肩負起開創大陸多個學科現代課程體系與教授方法的曆史重任。

如今,北院的多數建築已化作曆史的塵埃,但無數後來者會沿着大師先輩們的腳步繼續前行。我們從葉企孫和他的“北院7号飯團”看到了文人的風骨與擔當,也仿佛窺見了那個風雲變幻卻又群星璀璨的時代。

附“北院七号飯團”不完全成員名單:

葉企孫

實體學家、教育家、中國近代實體學創始者之一

清華大學校務委員會主任,清華大學實體學系主任,中央研究院第一屆院士

陳岱孫

經濟學家、教育家

清華大學經濟學系教授、系主任,法學院院長

施嘉炀

水力發電學家、工程教育家

清華大學水利系教授兼系主任,中國水力發電工程學會創始人

薩本棟

實體學家、電機工程專家

清華大學實體學系教授,廈門大學校長,中央研究院第一屆院士

金嶽霖

哲學家、邏輯學家

清華大學哲學系主任、文學院院長

張奚若

政治學家、教育家

清華政治學系主任,近代中國教育事業創始者之一,“中華人民共和國”國名提議者

錢端升

法學家、政治學家

參與起草了中國第一部憲法,清華大學政治學系教授,北京政法學院(今中國政法大學)首任院長

蔣廷黻

曆史學家、外交家

清華大學曆史系主任,中國近代外交史教學研究的先驅

葉公超

外交家、書法家

清華大學外國文學系教授

周培源

流體力學家、教育家

中國近代力學和理論實體創始者之一

●

●

●

來源 | 人文清華講壇

排版 | 牟蕙

編輯 | 牟蕙 趙姝婧

鳴謝 | 校史館

▼

▲棗刺和蘋果

▲緻敬!這2位清華人是隐姓埋名的飛彈功勳!

▲他清華碩士畢業,卻去大山裡當了流浪兒校長……

▲此心歸處,吾校吾家!

你“在看”我嗎