文 | 阿寶

從2020年暑假起,南京圖書館曆史文獻部館員韓超、史星宇,把清朝文人、美食評論家袁枚根據自己40年美食經驗寫下的《随園食單》,“翻譯”成一道道活色生香的菜肴,吸引了不少讀者“追更”。

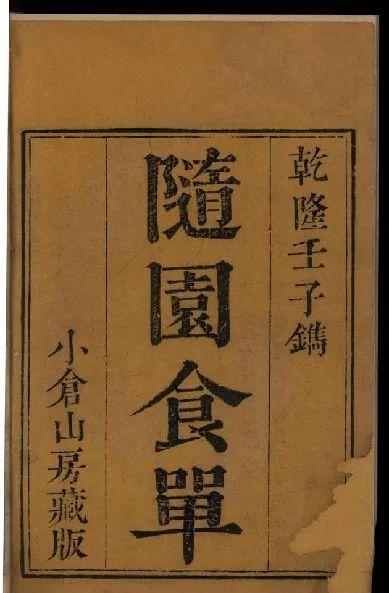

南京圖書館所藏《随園食單》清乾隆五十七年小倉山房刻本。

雖然袁枚對美食的研究廣為人知,但公衆對其的了解,大多停留在古籍的文字層面上。通過活靈活現地還原,我們不僅能夠親眼看到古人的日常餐飲,親口感受穿越時間的味道,還能深刻地體會到傳統文化的魅力。

中華民族是擁有五千年悠久文化傳統的偉大民族,中國的軟實力就植根于中華傳統文化,尤其是以古籍經典為載體的思想觀念文化。通過對古籍的研究和閱讀,傳統文化得以經久不衰,代代流傳。

不過,我們對古籍的重視和複原,也不應該僅僅局限在文字上。事實上,傳統文化還有很多超出平面次元的物質載體,包括飲食、音樂、衣冠、建築等等生活場景。對傳統文化的傳播和弘揚越是生活化,越是能達到可親可感的效果。如何進一步拓展文化空間,讓古籍裡蘊藏的燦爛文化在日常生活中得到延續,正是當下值得研究和關注的重要課題。

去年春節,河南衛視的春晚節目《唐宮夜宴》在“百花齊放”當中脫穎而出,C位出圈,受到了不同年齡層觀衆的熱捧;如今各大景區裡,身着漢服的“小哥哥”“小姐姐”愈發常見,有人形容,賞花季成了漢服出遊季;古典詩詞也從文獻與書本中走上熒屏,以生動新穎的方式走向大衆,《中國詩詞大會》等綜藝節目的走紅就極具代表性。

上述現象的出現絕非偶然。一方面,它們都證明了公衆對傳統文化的濃厚興趣和喜愛程度;另一方面,它們也提醒我們,弘揚傳統文化應該和時代的變遷、社會的變化,尤其是傳播媒介的更新換代緊密結合在一起。

從根本的意義上說,傳統文化的經典作品流傳至今的價值并不是專供學者研究,而更應該是供大衆閱讀學習,進而獲得精神滋養。嚴肅認真的古籍整理當然是國家和相關專家、學者的重要任務,但無論是何種古籍,其終極價值必然還是在闡釋和弘揚傳統文化的精神,達到在公衆中普及的目的。

換言之,古籍的内容再精深、再優秀,如果不能直達百姓的日常生活,就會使傳播效果大打折扣。找到傳統文化與公衆之間的“融合點”,找到老百姓喜聞樂見的“文化之魂”,形成一個“生活空間”,就能最終形成精神共鳴。

韓超、史星宇複原《随園食單》中的假蟹。

當然,不管是穿古代服裝,還是追捧以古籍為主題的綜藝節目,都隻是顯性的表達方式,傳統文化還應有更廣泛的外延。弘揚優秀傳統文化不僅僅需要豐富多彩的活動和手段,更需要發掘精神核心。

我們所要強調的“生活化”,絕非一味的通俗化和娛樂化,而是讓詩詞歌賦創作、傳統民俗體驗、多元互動交流等活動形成更多種類的體驗、更深層次的延展。唯有如此,才能使古籍中的傳統文化擁有更多閱聽人,煥發出新的生機。

熱點視訊推薦

更多内容

關注“光明時評”微信視訊号

關注“光明日報”微信視訊号

文字:阿寶

圖檔:新華網

朗誦:王茜

責編:王子墨

編輯:吳亞琦 王遠方