長篇小說連載:蓮塘浮生——福建閩侯程氏家人傳說(204)

(微信讀書上有機器人朗讀的本書音頻,歡迎收聽)

【逢周一、周二、周三釋出】

二〇四,孔乙己大名的由來

19世紀末,鉛筆進入中國。

20世紀初,鋼筆進入中國。

這兩種新玩意兒使用友善,以摧枯拉朽之勢,把中國毛筆沖得七歪八倒。

人類的天性是貪圖友善。

發明了那麼多新玩意兒,都是為了友善自己。

相比之下,用毛筆書寫太麻煩了。

魯迅老師說過用毛筆書寫的諸多不便:

“事情要做得快,字要寫得多,(毛筆)可就不成功了,這就是說,它敵不過鋼筆和墨水。譬如在學校裡抄講義罷,即使改用墨盒,省去臨時磨墨之煩,但不久,墨汁也會把毛筆膠住,寫不開了,你還得帶洗筆的水池,終于弄到在小小的桌子上,擺開‘文房四寶’。況且毛筆尖觸紙的多少,就是字的粗細,是全靠手腕作主的,是以也容易疲勞,越寫越慢。閑人不要緊,一忙,就覺得無論如何,總是墨水和鋼筆便當了。”

這麼多不便,毛筆逐漸逐漸退出了實用領域。

1920年代到1930年代,大緻是毛筆跟鋼筆的交接點。

那時候鋼筆全面進軍,毛筆已經潰不成軍。

在網上随意檢索,找到林徽因1927年2月6日寫給胡适的一封信,就是鋼筆寫的。

當時林徽因跟随未婚夫梁思成一起在美國費城賓夕法尼亞大學讀書,聽說胡适到了美國,就寫信給胡适,邀請他到費城耍耍。

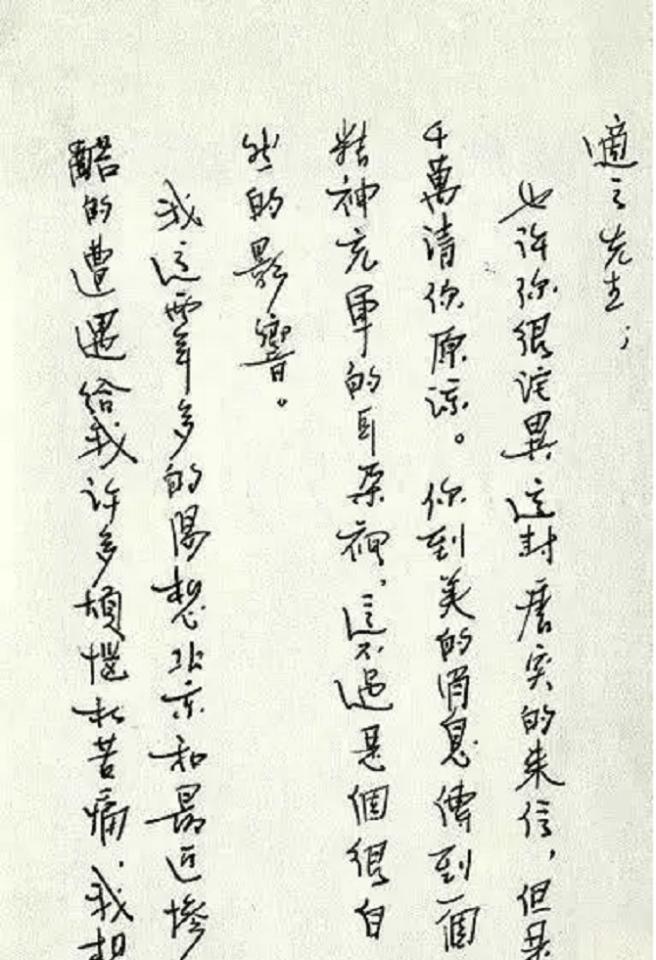

(上圖:林徽因1927年2月緻胡适書信手稿。)

看官會說那是在美國,自然用鋼筆。

好吧,回到中國來。

魯迅生命的最後10年,交給編輯部的稿件常常不能通過審查。

審查的官員一看魯迅的名字就不讓發表。

魯迅就換筆名。

換筆名也被官員看出來,照樣不準發表。

魯迅就讓人謄寫一遍。

幫着謄寫的是他妻子許廣平,還有幾個青年學生和朋友。

後來,不管能不能發表,魯迅所有的作品都讓人謄寫一份“副稿”送去編輯部,自己手書的原稿就留在手裡。現在是珍貴文物。

雖然魯迅說過毛筆書寫有許多不便,但魯迅寫作還是堅持用毛筆書寫。

我猜,魯迅頗為欣賞自己的書法。

魯迅的書法确實就是好,杠杠的,值得魯迅自戀。

而許廣平是用鋼筆謄寫魯迅的稿件。

(上圖:許廣平謄寫的魯迅散文《阿金》。)

雖然退出了實用領域,但百年前中國的國小生也還是要學寫毛筆字的。

半個世紀前中國的國小生也還是要寫毛筆字的。

到了現在,21世紀了,中國的國小生也還是要寫毛筆字的。

誰都逃不了。

因為書法是中國瑰寶,不能丢掉,得一代代往下傳,讓它永放光芒。

福州吉庇巷人為有肉絨店林老闆的長子依平就是億萬個傳承中國瑰寶的中國人中間的一分子。

比依平大了5歲的、來自甘蔗鄉下的小孩、福州吉庇巷人為有肉絨店彼時彼刻文化水準最高的天尺也是一分子。

天尺8歲的時候在甘蔗上了私塾。

一入學就學描紅,沒有石筆、鉛筆的伴随。

這樣反而好,從來不知道硬筆的便利,不會老想着硬筆的好處。

私塾裡,念的背的是“三百千千(三字經、百家姓、千字文、千家詩)”。

學習生字用的不是石闆石筆,天尺從來沒見過石闆石筆。

他用的是沙盤。

看官還記得嗎?本書第107章講到,天尺的弟弟天和夭折那晚,天尺的父親由刷連夜去找了本族堂弟、木匠程由簡給天和做了一具小棺木。

就是這位程由簡,拿由刷自己找來的一點木料,給天尺做了一個長方形的木頭盤子,還給上了黑漆。

都是免費。

在這個黑漆木盤裡裝上閩江岸邊的沙子,就是天尺寫字的“紙”:沙盤。

他的筆是一支箸。

他就拿這支箸在沙盤裡寫、畫。

寫完,将沙子抹平,又可以再寫。

這是學習生字。

(上圖:沙盤參考圖。)

天尺的沙盤、依平的石闆,是中國傳統的兩種學生文具,用來學習生字、做算術習題、畫畫。

跟書法課是分開的。

書法課要用真的文房四寶:筆墨紙硯。

而且最初還得用描紅紙。

描紅紙不用描述了吧?現在還有。

小孩子學寫字要用描紅紙,一是熟悉每個字的筆畫,二是練習用筆。

是以描紅的範字要簡單,要有代表性,橫豎撇捺豎彎鈎各種筆畫都有。

天尺用的描紅紙,上面印的是“孔乙己”。

啊,不是隻有“孔乙己”,還有别的字。

具體是這樣25個字:

“上大人孔乙己化三千七十士爾小生八九子佳作仁可知禮也”。

分成兩頁。

前頁到“八九子”為止,中間空着一小行,印着“月 日”,是要讓學生填上日期。

下頁正文隻有“佳作仁可知禮也”7個字,其後緊跟着“學生”,之後是3個空格,讓學生填上姓名。

最後還有空餘,又印了“習字一幅呈正”。

天尺把描紅紙上每一個字,包括“月 日”“學生”“習字一幅呈正”都描上。

一張描紅紙他要用兩遍。

頭一遍用稀一點的墨汁,第二遍用正常濃度的墨汁。

省紙。

也就是省錢。

(上圖:舊時兒童描紅字帖的印刷雕版,上為原件,下為鏡面對照。)

魯迅老師《孔乙己》裡面那個“站着喝酒而穿長衫”人,姓孔,但不叫“乙己”。

“孔乙己”是别人給他起的綽号。

魯迅說,這個綽号的出處就是,“描紅紙上的‘上大人孔乙己’”。

從宋代起,兒童的描紅紙就是固定的這25字。

不過,原先第4個字不是“孔”字而是“丘”字:“上大人丘乙己化三千七十士爾小生八九子佳作仁可知禮也”。

清代改其中的“丘”為“孔”。

孔也好,丘也好,好像都是指的那位至聖先師文先王,“上大人”。

我說“好像”是因為,這25字有點似通非通似是而非。

尤其是“乙己”二字最暧昧。

有人說,“上大人”等25字是叙述孔夫子的大略事迹。

“化三千七十士”,講的就是孔夫子弟子三千,七十二賢人。

有人說,“孔乙己”就是孔丘老師本人。

孔丘老師家裡排行老二,是以他有個很萌的“ID”叫孔老二。“甲乙丙丁”,“乙”就是二。

那“己”字怎麼解釋呢?

因為孔丘老師生年公元前552年是己酉年。

孔丘老師的生年有三種說法:公元前551年、公元前552年、公元前553年。

這位為了自圓其說,不管别的,就取552年。

太牽強。

明代祝枝山戲說曰:這25字是孔子寫給已故父親的告慰信,“上大人”是孔子稱呼他的父親。

祝枝山這樣斷句:“上大人,孔,一己化三千七十士爾,小生八九子佳,作人可知禮也。”

祝枝山鬧着玩的。

(上圖:祝枝山書法。)

其實,描紅紙就隻是拼湊了25個筆畫少易認易寫的漢字。

這裡面,“爾”字就是這麼寫的,不是“爾”。

“禮”字也是這樣,不是“禮”。