《望江南》是茅盾文學獎得主王旭烽沉潛26年最新創作的長篇小說。小說講述了新中國成立前後近20年間,江南茶葉世家杭氏家族的起落浮沉和人物命運。作家寫茶人茶事,在翻天覆地的大時代中,寫出了江南煙雨浸潤中的中國人的選擇和敞開、融入和奮進;在時代的激昂與風雷聲中,小說悠遠低回又蕩氣回腸,寫出了茶香和茶性,寫出了江南文化的詩意和力量,寫出了中國的風度、情懷和品格。杭家人的故事也是中國的故事,它融彙曆史回憶和情感想象,既是對消逝的時間的重構,也是對文化傳統現代傳承的探索。小說為中國生活和精神的劇變與恒常提供了一種新的叙事,見證了個人史、家族史、民族史中的百年中國。 ——編 者

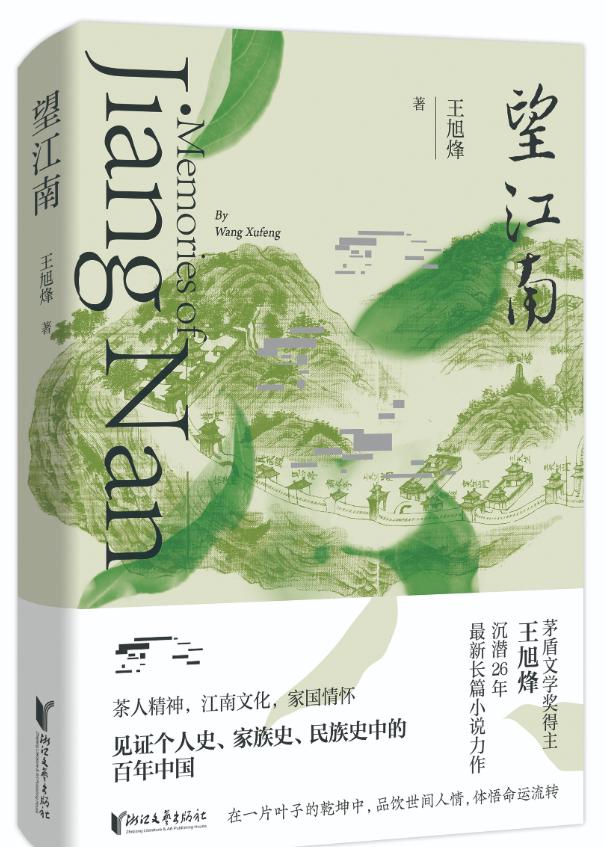

春分時節,是“望江南”的好日子,也同樣是享受閱讀《望江南》的好日子。江南初春已過,北方的春天卻姗姗來遲,在仍然可以與加長版的春天共處的時候,收到王旭烽繼《茶人三部曲》之後再次推出的以茶人為主人公、以杭州為背景、以個人命運呈現家國曆史的這樣一部長篇小說,看到書的淺綠色封面,内心和曠野裡的春天一樣,風和日麗,春和景明,在這樣一種心情下閱讀一位多年朋友的作品,的确是一件賞心悅事。

這部書幾易其稿,完成度卻非常高。從2020年10月到2021年9月,雖然完成跨度也隻是一年時間,但實際的構思和寫作時間要遠遠長于書中所标注的。《望江南》封面上講,作者是經26年沉潛而完成的,這個是準确的。25年是四分之一個世紀,四分之一世紀又加一年,跨度這麼大。放在對這個題材和故事沒有這麼深的感情投入的作者身上,可能早就沒有這樣的耐心和堅持了,但王旭烽不一樣。《望江南》給人寶刀不老的感覺,它甚至都給不了人關于“老”或“不老”的概念。随着歲月的積澱,這把刀——這支筆越磨越利。

《望江南》的整體風格是清正典雅、字正腔圓、從容不迫、氣定神閑的,大時代風雲中的兒女于全書的叙事中逐個上場。也許他們負有的使命與責任不一樣,但王旭烽的書寫為我們傳達了一個大時代,或說是從20世紀40年代中後期的那個動蕩也前進的時代,一直到60年代中期的這20年的跨度時間中一代人的命運。杭氏家族第三代茶人的生活在革命前夜的風雲際會、黎明之前的人物命運中,如畫闆中的主體人物,但在這幅大畫闆上,我們還看到了周恩來、陳布雷、陳儀等真實人物的速寫。小說中虛實相間,人物和事件也都錯落有緻。作為全書的主體部分和主體人物,書中更多的是對革命者杭嘉平和茶人傳人杭嘉和的描寫,當然還有吳覺農這樣的茶界大家。開篇吳覺農的出現,給了這部小說以一種真實撲面的感覺。風雲際會,大轉折時代人物各自登場,但是這些時代中人在這個風雲變幻當中,都秉承着各自不變的信念,人物各自命運的起伏也都與大時代之波瀾壯闊息息相關,而人物愛情之起伏也與大時代的起伏密切相連。其中,曹家遠和杭盼的愛情令人唏噓感歎。曆史上真實人物的進出設定,意在呈現時代背景之真實,而杭家兩兄弟以及各自家人的命運,無論純屬虛構還是自有藍本,都是一種文學的叙述,而這種文學叙述舒緩有緻、清正典雅,這樣一種氣息非常端正的作品是隻有氣定神閑才能寫出的。寫曆史大勢下的人物命運,這種端正大氣、從容不迫的風度是珍貴的。心正、氣正,作品的面貌才可能呈現出端莊的氣韻。

具體襯托全書端莊雅正之風格的還來源于作家本人的知識底氣和文化内涵。旭烽不僅是作家,是曆史系畢業的作家,還是茶專家,是茶文化學科的教授和研究者,是以她的叙事節奏不同于一般作家而有着專業知識的底氣。

比如寫九溪十八澗,寫本山、龍井茶,寫獅峰山白沙壤中的土茶蘭韻、龍骨鳳髓;比如寫茶泡飯、臘八粥,寫樓外樓的幾道菜,寫西湖醋魚以及日鑄茶的茶葉條索、茶湯顔色;比如寫杭府的五進院,用典用到了清代桐城派戴名世的《蓼莊圖記》,還有明末清初張岱的《陶庵夢憶》的借用;比如一進院,“生有房間”,二進院,“花木深房”,三進院“阿曼陀室”,四進“甘露兄舍”,五進“青塘别業”,都有用典。還有,比如汝窯,傳說宋徽宗禦批“雨過天青雲破處,這般顔色做将來”,都有用典。又比如社前茶、明前茶、雨前茶等,我覺得知識點非常好。原來我隻知道有明前茶和雨前茶,社前茶指春分時節的茶這個知識點,讓讀者對中華傳統文化的了解也更深入一層。當然這些書寫不是掉書袋,而是自然嵌入小說叙事之中的,包括宋代“五大名窯”之定、鈞、官、哥、汝,包括壺的款式之石瓢、合歡、笠帽、葫蘆、井欄等等;還有書中寫到了吉州窯的木葉盞以及茶與禅的關系;還有綠、黃、黑、白、紅、青六大茶類的不同制法等,這些都堪稱中華文化的瑰寶,也是流淌在中華文脈中的精華。總之,是一個民族的文化精氣神之所在。是以《望江南》中的清正典雅、雍容端莊,是包含着這個深意的。

旭烽此著于她自己的寫作并不孤立,我們可以将之與其《茶人三部曲》一起加以讀解。實際上這一部新著也使得《茶人三部曲》中所述的時間線上有一完整的呈現。它補充了作家以往對于茶人的書寫,通讀全書,給人以滿眼綠意之感。時隔26年之久,旭烽對茶和茶人的初心未變,也可以說是對中華文化的熱愛仍然濃烈。《望江南》與《茶人三部曲》一樣,寫出了對于中華文化的傳承之心,也傳達出一位長期浸潤于中華文化并受之無盡滋養的當代作家對于中華文化精神核心的敬慕之意。