本文字數6422,預計閱讀時間15分鐘。

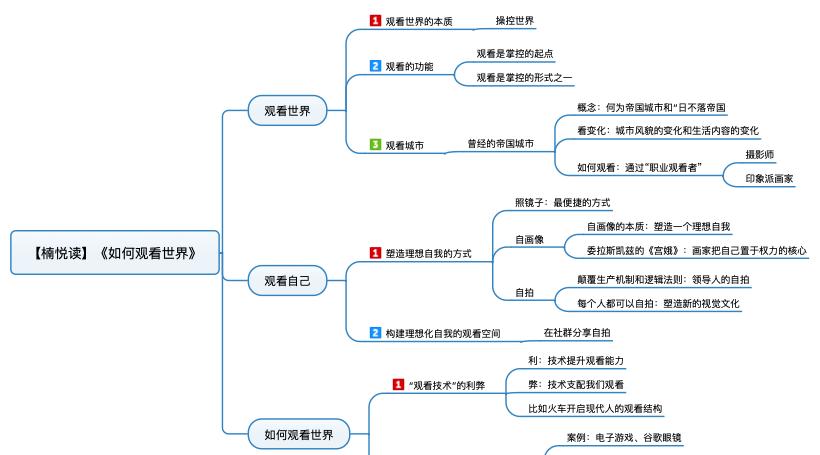

今天分享的書籍是《如何觀看世界》。

作者尼古拉斯·米爾佐夫 (Nicholas Mirzoeff),紐約大學媒體、文化與傳播專業教授。視覺文化學科建立者之一,著有《視覺文化導論》、《視覺文化讀本》等。其讨論影視上呈現伊拉克戰争的著作《觀看巴比倫》,被藝術史學家特裡 史密斯(Terry Smith)譽為“當今世界上最别出心裁、最視野廣闊的視覺文化分析開創者的絕妙之作”。

從Google圖檔到Instagram,從自拍到虛拟遊戲,視覺圖像在數量上出現大爆炸。我們正在經曆一場空前的視覺革命。困惑、無序、釋放、焦慮同時産生,所有這些會将我們引向何處?

本書就是來闡明,我們怎樣才能理清這些變化,并且了解它們對我們的視覺世界産生的意義。我們将看到什麼在興起,什麼在衰退,什麼正在被大家熱烈争論。

尼古拉斯·米爾佐夫 與我們探讨:視覺文化是什麼?如何從海量的視覺圖像裡發掘有用資訊?視覺文化如何塑造、定義我們的生活,如何幫助我們改變世界?

01、觀看世界

首先我們先來說說觀看世界。

1、觀看的功能

通常我們會将觀看當成一種認知能力,但在作者看來,觀看世界的根本目的是為了操控世界,或者更準确地說,是操控發生在這個世界上的正在進行的那些事情的進展。

比如戰争,戰争是人類社會的最極端的行為。在作者看來,誰獲得了觀看戰場的能力,誰就能赢得戰争。拿破侖打仗有一個特點,他特别重視地圖,每打一場戰争之前,他都要屬下把戰争的地圖盡可能地收集齊給他,特别是那些繪制精确的地圖。他看着地圖才能打仗,那麼,他看着地圖究竟在想些什麼呢?

他是在腦海中預演一場戰争的程序,然後按照這個程序他就會布局、推演整個戰場的安排,進而他就可以掌控整個戰争的發生過程了。

也就是說,真的仗還沒有打,但是拿破侖隻要有地圖,他就在腦子裡可以預演一遍戰争的過程。這是偉大的将領才有的本事。是以,觀看是“掌控”的起點。

從這個意義上來說,獲得地圖對拿破侖來說是最重要的事情,這是他勝利的起點,我們每個人都擁有同樣的視覺資源,但是,因為我們地位不同、能力不同,我們并不能平等地獲得這些視覺資源。拿破侖作為法國皇帝、作為著名将領、作為戰争天才,他擁有地圖的能力比我們普通人要強大得多得多。

“繪圖”是一種戰争形式,這種形式的使用在1885年的柏林會議上達到了頂點。在這場會議上,歐洲列強的統治者拿出一張非洲地圖,在地圖上完成了對非洲的領土劃分。

不需要接觸真實的土地,隻要通過地圖虛拟地看見這塊土地,列強們就完成了對這塊土地的絕對控制。他們按照自己的需求對非洲的土地進行了視覺處理,也就是他們按照當時歐洲流行的羅馬法的要求将這些非洲的土地視為可以自由占領的“無主之地”,而生活在這片土地上的原住民的需求則被完全忽略。

當然,拿破侖思考完地圖之後,當然還要将自己的士兵、武器、後勤補給等等投入戰場,經過真實的作戰才能獲得真實的勝利。歐洲殖民者劃分完非洲地圖之後,還是要派出軍隊和官員去治理自己先前劃定的土地。

作者在這裡所要強調的是“觀看”是行動的引導,沒有觀看在先,力量是沒有任何用處的。從這個方面說,誰掌握了觀看,誰就掌握勝利。

是以,作者提出了一個很深刻的洞見:在戰場上,誰掌握了關于戰争的視覺資源,也就是關于戰争的圖像,誰就獲得了勝利。

2、觀看城市

我們普通人日常生活的觀看又是怎樣的呢?對于我們大多數人來說,觀看這個世界主要是觀看我們生活的城市。但是,在現在這個時代,越是生活在發達的城市中,就越是無法通過親眼觀看來了解我們生活的城市。

我們需要一些職業人士、媒體中介替我們觀看,我們是根據他們替我們篩選出來的關于世界的圖像,進而認識我們生活的世界它的本質究竟是什麼。我們需要跟在視覺媒介對城市的了解和闡釋的身後,再度觀看,城市的真相才能呈現在我們面前。

這些職業人士就是畫家、攝影師、影視工作者,是他們先替我們看了這個城市,我們根據他們給我們展示的圖像,再建立自己關于城市的印象。在過去和當下,城市都在塑造着我們看這個世界的方式。

比如,曾經輝煌的“帝國城市”。巴黎、倫敦、馬德裡,這些就是典型的帝國城市。它們是曾經的英帝國、法帝國、西班牙帝國的首都,擁有全球化、世界級的影響力。

西班牙帝國的版圖曾遍及全球,是以在16世紀它常常被稱為“日不落帝國”,這個說法後來也被用于描述大英帝國。什麼是日不落帝國呢?就是在一天二十四小時之内,曾經的西班牙或英國的領土當中,始終有一塊地方能夠看到太陽,是以叫日不落帝國。

那麼,帝國城市最重要的看點是什麼呢?是“看變化”。帝國城市是人類社會最先發生劇烈社會變遷的地方,是曆史變遷的标本,觀看和了解變化,也是人類從農業社會進入工業社會後一種嶄新的視覺體驗,嶄新的視覺體驗能帶來嶄新的認知判斷。

比如,巴黎。巴黎的崛起是歐洲工業化、現代化的象征,是以,它被德國著名思想家本雅明稱為“19世紀的首都”。在19世紀,巴黎的城市風貌發生了巨大變化,而這個變化,起源于當時巴黎的一次著名的城市改造事件,這就是當時的法國執政者拿破侖三世任命當時的巴黎警察局局長豪斯曼改造巴黎老城。

豪斯曼改造巴黎,其實就是要應對當時巴黎的起義,他要徹底解決巴黎人民動不動就起義的傳統。為了政府軍隊能夠友善鎮壓起義,豪斯曼拆除了巴黎老城區大量的老建築,将小街巷改造成“林蔭大道”,但是這種改造從根本上改變了巴黎的樣貌,中世紀風貌的巴黎古城就此消失,我們今天看到的巴黎基本上就是那個時候建設起來的。

這是一種巨大的變化,城市風貌的發生了巨大的變化,進而整個城市的風格和氣質也發生了重大的變化。

城市風貌的變化帶來了城市生活内容的變化。早在18世紀,巴黎就安裝了路燈,巴黎的夜晚亮了起來,它當時被稱為“光之城”,城市中建立了大型購物中心,夜晚購物成為了一種時尚。城市中出現了時髦女郎,出現了随時關注她們穿着打扮的通俗新聞媒體,比如說小報、時尚雜志等等。也就是說,新的生活内容出現了。

對于普通人來說,這些内容非常神秘,他們如果僅僅隻是通過自己的觀看,來認知巴黎究竟發生了怎樣的變化,這個是有難度的,是以,“職業的觀看者”就出現了。

比如,最早的職業攝影師就是這個時候出現的,他們拍攝了關于帝國城市的一系列照片,這些照片其實就是這些職業攝影師們在替普通群眾觀看這個城市中最有價值的部分。然後,這個時期的畫家也改變了繪畫方式,19世紀法國繪畫最耀眼的明星就是印象派,印象派最重要的價值之一就是:他們用自己的畫筆開始記錄現實、記錄變化。

印象派畫家們不再像之前那些畫家們那樣畫神、畫英雄、畫帝王、畫貴族,他們畫的正是他們眼睛所看到的東西,畫風景、畫城市景觀、畫普通人。

而我們今天在看他們當年的畫的時候,也能感受到一種時代的變化,這提醒我們:在滾滾向前的時代車輪的推動下,作為觀看者的我們,我們的視覺能力也應該随着時代往前走,不管通過什麼樣的方法。

02、觀看自己

作者說,看到一個目标是達到這個目标的前提。同樣,看見自己也是了解和把握自己的前提。

1、塑造理想自我的方式

人類觀看自己最便捷的方式無疑是照鏡子,但是照鏡子畢竟隻是一個短暫的、階段性的過程,我們每個人照鏡子的時候,看到的都是一個此時此刻、當下的現實中的自己,而人類在很早之前就意識到:真正的自我是一個在時間的長河中反複被塑造的過程。

是以,我們不僅要觀看過去的自己,還要觀看未來的自己,也就是理想化的自己。這樣的一種觀念,就導緻了人類一種非常重要的關于自我的圖像的生成,這就是自畫像。

比如,著名畫家委拉斯凱茲的一幅非常著名的畫《宮娥》。這幅畫的畫面并不複雜:畫面正中央是一個小公主,她面朝着觀衆,旁邊是一些宮女、侍從等,地上還趴着一隻大狗。畫家非常聰明,他把自己也畫進了這幅畫中,他站在小公主的斜後方,面孔的朝向和小公主一樣。

也就是說,他和小公主都是面向觀衆,看着畫框以外的東西。可見他不是在畫小公主,而是在畫畫框之外的、正在對着畫家和小公主看的那個人。

在小公主、畫家等諸多人的身後,有一面牆壁,牆壁上懸挂着一面鏡子,鏡子中映射出兩個人的人像——他們才是畫家正在繪制的人,這兩個人是國王和皇後,他們威嚴地注視着畫框裡的所有人,這些人被國王注視着,都有點緊張,是以那一瞬間,好像大家都僵在那裡一樣。

二十世紀法國著名的哲學家福柯對這幅畫做了非常深刻的解讀。他認為這幅畫最大的價值在于通過畫面布局展示了一種“權力的秩序”,鏡子中的國王和皇後是權力的核心,是以,所有的目光都指向他們兩個人。但同時,畫家又巧妙地将自己置于與國王和皇後同等的位置上,因為就這幅畫來說,畫家看到的和國王看到的是一樣的景觀,是以,畫家通過畫這幅畫擁有了和國王一樣的權力。

此時,畫中的畫家其實并不是真的畫家,隻是畫家畫自己理想化投影的一部分,我們甚至可以這麼來想,畫家的内心在那一刻,他把自己當成了國王。因為他的眼睛看到的東西和國王看到的東西是一模一樣的。

通過這幅畫,他建構了一個現在的我、過去的我和未來的我。“過去的我”就是他正在畫這幅畫的“我”,“現在的我”就是他畫完了這幅畫正在看這幅畫的“我”,而“未來的我”就是畫面當中那個把自己當成國王的“我”。有了這幅畫,委拉斯凱茲就為自己建構了一個關于自己的曆史,這是畫家才有的能力,這也是畫家才有的權力。

自畫像的本質是為一個理想的自我尋找一個合适的安放空間,歸根到底是為了塑造一個超拔于現實之上的更好的自我。

比如:畫家畫自畫像就是營造一個理想空間,而這個理想空間非常複雜,且具有超級魅力。比如,印象派當中有一個身體殘疾的畫家,他畫了一幅畫叫《鏡子前的自畫像》,在這幅畫當中,畫家将“鏡子”作為塑造理想自我的道具——他也描繪了自己在鏡子裡的形象。

在畫中,他把自己的身高和鏡框的高度有意做了對比,在鏡子上方留下了大片空白。這樣觀衆觀看這幅畫的時候,就明顯感覺到他的腿非常短,就知道這是一個殘障人士,大家可以在書中看到這幅畫。但是,畫家通過這種方式暗示自己是個殘障人士之後,又在繪畫過程中描繪了一個理想化的自我,這就是畫家在鏡中展現出的自我形象。

鏡子中的畫家從神情到身體,他的姿态都非常自信,特别像一個英雄。這位畫家繪制自畫像的政策就是這樣:

第一,他并不回避自己身體的殘疾,也并不覺得自己這種身體殘疾有任何問題,他真實地将它們展示出來;

第二,他要表達的是:自己是一個獨立的人,一個擁有真正自我的人,特别是自己是一個有尊嚴的人,他要表現出一種有尊嚴的狀态和氣勢,這裡反映出畫家的一種超級自信,他有一種主觀能動性——我是我自己的主人。

今天,我們擁有了一種更容易也更逼真的自我形象的方法,這就是自拍。自拍可能是今天世界上最大規模的圖像生産的方式之一。自拍也正在颠覆傳統照片的生産機制和邏輯法則。

作者在書中引用了一張照片,這張照片是丹麥首相施密特、美國總統奧巴馬、英國首相卡梅倫三個人正在自拍的照片。照片被媒體釋出後,有評論家質疑這個場面的得體性,也就是說,這個場面不是很有禮貌、不是很得體。

為什麼呢?因為在公共場合下,大人物好像不可以用這樣不嚴肅的一種方式“自嗨”吧?這說明我們内心中有一種很頑固的念頭:把自己往理想的方向塑造是一個自我修行的過程,在私下場合照鏡子、修飾自己是可以的,默默地畫自畫像也是可以的,當然,自拍也是可以的。畫好了自畫像、自拍了照片再拿出來給别人看,這也是可以的,但是,公開欣賞自己,這還是有些怪異的。

今天,我們已經非常習慣自拍了。不管是我們當衆自拍,還是我們在公共場合下看别人自拍,我們甚至還會主動為自拍者提供一些便利,比如,當有人在自拍的時候你會躲開他們自拍的鏡頭。這說明,自拍技術帶來的自拍行為正在塑造新的視覺文化,而且這種文化是合理的。

從表面上看,大多數人自拍就是美化自己,把自己塑造得更漂亮。但相對于自拍者來說,分享自拍照可能是更重要的事情。

2、建構理想化自我的觀看空間

自拍照會被分享到朋友圈中,我們之是以要自拍,其實就是要建構一個凸顯“理想化”自我的觀看空間。而這種觀看,不僅僅是針對“我”個人的,更是針對我的朋友以及更大的社會。我一進入我自己的朋友圈,就凸顯了我的主人身份,這是我的朋友圈,一切都由我控制。

是以,與其說我們在自拍中喜歡美化自己,不如說我們是在自拍中建構一個美化自己的環境,我們會将那些能提升自己形象的因素引入到我們的自拍照當中,那些不利的因素将會盡量剔除。

總之,自己生産自己的圖像,是自己對理想化自我期許的一種視覺呈現。

03、如何觀看世界

随着社會發展,我們的觀看行為越來越複雜,觀看的難度越來越高。這樣一來,我們越來越需要借助技術、工具來幫助我們觀看。而技術工具一方面拓展了我們的視野,提升了我們的觀看能力,但另一方面,觀看技術本身反而控制和支配了我們的觀看。我們想自由地觀看,結果反而變得越來越不自由。

1、技術發展的兩面性

比如,火車。火車的發明大大拓展了人們的觀看能力,甚至啟發了人們創造各種各樣的新的觀看方法。人們發明了電影其實就是受到了火車的啟發,他認為電影熒幕上流動的畫面和看火車車窗外次第流逝的風景,這兩種體驗是一樣的。是以,人們先在火車上看風景,然後人們發明了電影,進而在電影院裡看熒幕。

作者認為,火車開啟了現代人的觀看視覺的基本結構。20世紀,人類發明了很多視覺媒介都在控制我們的觀看,這些媒介包括電影、電視、電子遊戲、電腦、手機等等,它們和火車一樣,都是建構了一個固定的觀看空間,這個空間是封閉的。

它先把人拘束住,然後人在這個空間裡透過一個小小的“視窗”看到不斷變幻的、五顔六色的外部世界,從火車車窗到電影熒幕,到電視螢幕,到電腦的螢幕,再到我們手機的小小的視窗,這就是資訊社會中人們司空見慣的觀看。我們被這個螢幕框住了,但我們自己根本沒有意識到。

技術讓我們看到的更多,但也會讓我們更封閉。廣播電視等媒介普及開來之後,地球好像變成了地球村,人們有能力看到越來越多來自遠方、甚至來自世界各個角落的資訊。但是,剛剛開始的時候,電視節目非常少,大家隻能看同樣的廣播電視節目。這樣大家的思考和思維方式也會因為看電視、聽廣播變得越來越同質化,更重要的是,因為看電視節目,人們忽略了讀書、與家人交流等其他活動,看電視反而讓我們的生活空間變小了。

在這樣一種不自由當中,人們思想的不自由可能就變得更加嚴重。因為看電視,人們越來越不了解豐富的外部世界。或者說,人們看了太多的電視當中的虛拟的資訊,就更無法了解真實世界究竟是怎麼運作的。

2、控制主導技術主導一切

作者說,并非是我們自己,而是那些設計并控制視覺技術的人最終能夠控制我們的觀看,他們先控制了我們的觀看。然後,他們就可以進一步控制我們的感情、想法、觀念、判斷。

比如,電子遊戲似乎是一個豐富多彩的世界。但事實上,當我們進入電子遊戲之後,我們所做的每一步、我們所看到的每一個場景都是遊戲的設計者為我們精心打造的,或者說,都是由遊戲算法所決定的。

我們的目光應該投在哪裡,我們伴随着這種觀看應該有怎樣的動作,其實都是由遊戲的算法決定的,可以說,當我們進入像電子遊戲這樣的數字世界之後,算法就決定了我們的觀看。我們的眼睛不再是我們自己的眼睛,我們的大腦無法指揮我們的眼睛往哪裡看,真正控制我們眼睛的是那些視覺技術的設計者。

掌握技術的人不僅能更多、更好地觀看世界,他們甚至能更有效地通過觀看控制别人,這是未來特别讓人擔憂的一點。

比如谷歌眼鏡。當你跟一個戴着谷歌眼鏡的人聊天。在你毫不知情的情況下,這個戴着谷歌眼鏡的人可能已經利用眼鏡中的軟體對你的面部進行了掃描,進而他的搜尋系統根據掃描的資訊對你進行網絡搜尋。

同時,他對你和他之間進行談話的内容進行了全程的錄音、錄像,并且把你們的全程錄音、錄像放到一個軟體當中,進行了詞頻分析、效果分析,然後據此得出對你的性格的判斷,等等,你願意跟這樣的人交往嗎?