采寫 | 魚三隹

編輯 | 靖宇

又一款「邀請制」App,一碼難求。

早在今年 1 月,就曾有消息爆出位元組正在瞄準「興趣社交」,将推出一款名為「識區」的 App。近期,随着多家媒體對「識區」集中報道,這個主打興趣類閱讀、結合了社交與内容的 App 引發了大範圍的讨論。

過去的十年間,資料爆炸後産生的大量資訊讓每個人應接不暇,「算法推薦」是以成為了幫助人們篩選資訊、推薦内容的利器,像今日頭條這類主打「算法推薦」的 App,憑借其算法的高效與精準,無疑取得了巨大的成功。

但當完全依賴「算法推薦」的弊端逐漸顯現,網信辦加強規範力度後,一場關于「去除算法」的實驗正在展開。

除了在今日頭條提供「關閉算法推薦」按鈕外,位元組的這款「識區」App,也一反常态,不僅沒有以其一貫推崇的「算法推薦」為核心,反而試圖回歸以興趣、社交為核心的「人的推薦」。

識區是什麼?

很多使用者體驗過後的感受是,在「識區」的身上,他們看到了許多其他産品的影子。

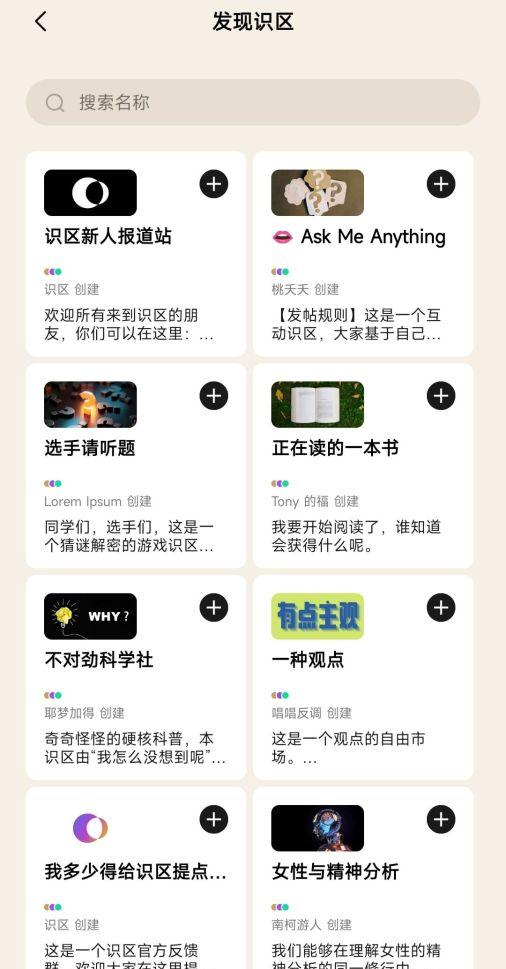

首先,「識區」的概念了解起來就像是豆瓣的「小組」,有着相同興趣的使用者可以自由選擇加入一個或幾個「識區」,加入後可以釋出與該「識區」主題相符的内容。每個「識區」會有一名「區長」,類似于豆瓣小組的「組長」。每名使用者都可以建立自己的識區,隻需要按照 App 的指引,一步步填寫名稱、簡介、設定頭圖就能完成建立。

此外,「識區」建立成功後,區長還可以選擇給自己的識區配備一個 Bot(自動抓取内容的機器人),設定 Bot 的篩選規則時,系統會先調查使用者感興趣的主題,并從這一個主題出延伸出更多的關鍵詞供使用者選擇,以此确定 Bot 的訂閱源。其中,Bot 大部分的訂閱源來自于今日頭條,但使用者也可以通過添加 RSS 訂閱來擴寬内容的訂閱範圍。

這樣的設定不禁又讓人們想起了早期的「即刻」以及黯淡已久的 RSS(簡易資訊聚合)閱讀器們。

在内容浏覽上,「識區」提供了兩種不同的内容推送方式,一個是「識區」欄目内部的内容更新以及推薦,一個是可以看到其他不同識區文章的「推薦」功能。

使用者在浏覽時可以在文章下方進行回帖互動、交流,「回複」按鈕旁的「點亮」按鈕則充當了點贊、收藏的功能,在「點亮」的同時使用者還可以記錄下當時的感悟。

在内容釋出上,「識區」同樣提供了兩種釋出形式,一個是需要使用者原創的文本模式,一個是可以引用外部連結進行分享的轉發模式。

一場「去算法」實驗

2006 年 9 月 6 日,Facebook 推出 News Feed 功能。彼時的人們對于這一功能并不買賬,甚至因為擔憂隐私問題而進行了一段時間的抗議。但當這一推薦模式顯著提升了人們擷取資訊的效率後,越來越多的人對此産生了依賴,直到今天,類似 News Feed 的算法推薦功能已是如此的常見。

在國内,「今日頭條」是最先擁抱「算法推薦」的産品。2012 年 8 月今日頭條正式上線,不到 90 天就擁有了 1000 萬使用者,很快便與騰訊、網易、搜狐等傳統新聞門戶網站抗衡。

但凡事皆有兩面,伴随着 2016 年美國大選、脫歐公投等算法操縱事件的發生,算法推薦的負面逐漸呈現在人們面前,大衆不免開始反思。

今年 3 月,《網際網路資訊服務算法推薦管理規定》正式施行,在監管的要求下,今日頭條、微信、小紅書、知乎等 App 紛紛上線了「關閉算法推薦」選項,但也有不少使用者對此表示質疑。

曾經有使用者在某平台上嘗試勾選「關閉個性化推薦」按鈕,随後該平台上呈現的内容幾乎是無序的,無奈之下,隻得重新打開個性化推薦。如果為了實作對算法推薦的自主選擇權,要以損失優質的閱讀或使用體驗為代價,顯然是大多數人不願意看到的。

大部分App都在使用「算法推薦」| Unsplash

如何能在避開「算法推薦」弊端的同時,依舊維護好使用者的使用體驗呢?

盡管在 2013 年,作為 RSS 代表産品的 Google Reader 宣布關閉時,張一鳴曾經在文章中寫道:相比依靠人工僅從門戶網站擷取資訊,訂閱模式其實進步了,但很明顯還沒能滿足大部分人的資訊需求。什麼樣閱讀器更智能更适合大衆,将成為 Google Reader 的替代品?我和我的團隊回答是的基于算法的個性化推薦。

但這一次,位元組還是把突圍的機會押注在了 RSS 身上。

RSS 是一種将使用者所訂閱的内容,全部聚集在同一個平台上進行閱讀的工具。

傳統的 RSS 使用門檻高,使用者首先要明确知道自己需要什麼樣的資訊并找到相應的訂閱源,其次需要有極強的自制力,能夠有規律的整理并控制好 RSS 訂閱源的數量。

很多RSS閱讀應用「繼承」了Google Reader的使用者 | 網絡

「識區」中的大部分内容是由 Bot 在訂閱源中抓取而來的,是以識區與 RSS 在本質上都是使用者自主訂閱内容,但與上述傳統 RSS 的不同之處在于,識區還加入了興趣以及互動。

由于每個「識區」内部的成員擁有共同的興趣愛好,以「識區」為機關彙聚内容就相當于 App 基于興趣分類自動幫助使用者篩選、整理訂閱源,既降低了傳統 RSS 的高門檻,也為有着相同喜好的使用者群體提供了彼此交流、互動的空間。

小宇宙的創始人 Kyth 曾經在《RSS 二十年》中表達過自己對于 Google Reader 失敗的思考,他認為 Google Reader 之是以失敗是因為「有相近興趣愛好的人應該有的聊,至少你們可以在收取同一個資訊的時候獲得共鳴,但 Google Reader 沒有做好這件事兒」。

如今看來,「識區」的出現恰好彌補了 Google Reader 的缺陷。

此外,雖然識區 Bot 在抓取内容的過程中仍舊有算法的參與,但算法重要性被弱化了,興趣與人際間的分享反而占據了重要部分。

「識區」功能欄底部單列出的「推薦」功能,除了會推送使用者自身加入的識區内容外,還會推送其他識區的相關内容,幫助使用者在自身興趣之外進一步拓寬資訊來源。

弱化算法存在感的識區打破了今日頭條、抖音等傳統位元組系産品的單列資訊流分發模式,「識區」的多元内容推送,進一步打破了使用者的「資訊繭房」。

在網際網路出現的早期,簡單的分類目錄、搜尋引擎就能滿足使用者的檢索需求;而随着網絡技術的發展、資訊内容的增長,隻有采用算法推薦才能幫助使用者脫離資訊「苦海」,提升效率;如今,除了高效,使用者更在意的是内容品質,新的需求必然催生新的産品。

從豆瓣、即刻、貼吧到 RSS,與其說「識區」是他們的「大雜燴」,不如說這一次位元組有意要集各類 App 之所長,努力尋找「去算法」時代的一下個内容增長點。

正如張一鳴曾經所說的那樣:「一款産品選擇什麼模式和方法是次要的,最重要的是在多大程度上滿足了多少人的資訊需求。」