懷念楊鐘健老校長

作者:張書省

母校西北大學建校120周年之際,我十分懷念與我一面之識的尊敬的楊鐘健老校長。

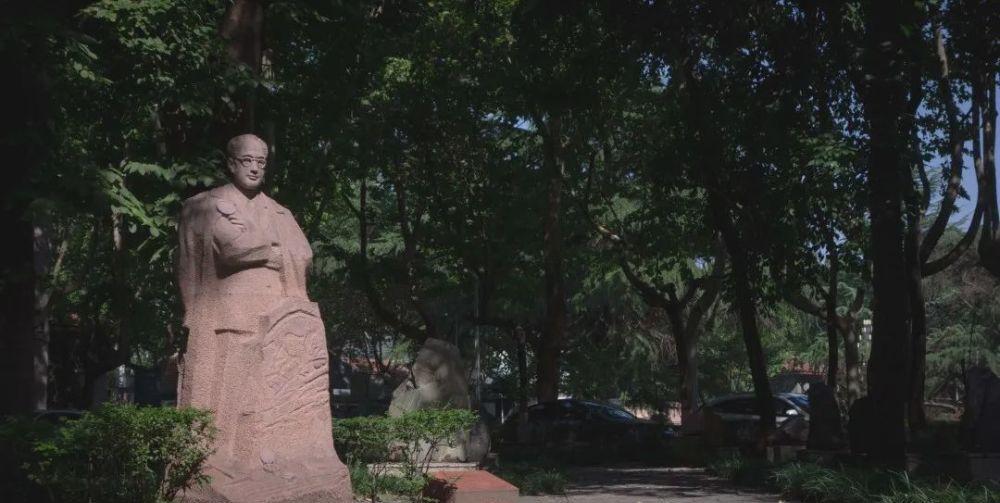

西北大學校園中的楊鐘健先生塑像

歲月滄桑已一個甲子,那是上世紀1962年秋天的事了。

楊先生是陝西華縣人,在縣上有口皆碑。那應該是老先生八十二載生涯中最後一次回故鄉老家省親了。

我也是華縣人,1961年國中畢業後就參加工作,到華縣縣委機關作通訊員了,縣委辦公室配置設定我的工作任務是油印檔案和服務接待來縣上的上司客人。當時機關一溜平房有三間客房,我拿着鑰匙;除了打掃衛生和打水服務,就是招呼客人詢問有什麼要辦的事趕緊去辦,像買個煙呀找個人呀等等。

記得那天上司說有重要客人,讓我做好準備,我趕快打掃好房間,也給熱水瓶灌好了開水,給臉盆備好了客人洗手的水。到下午,說客人來了,直接到縣委張書記辦公室了,讓我們去機關食堂準備端飯端菜。那時縣上還是兩頓飯,上午八時半,下午四點,機關竈上隻有一間屋子,可擺兩張桌子。當時正是三年困難剛過,就上了兩涼兩熱四盤菜,也隻有書記縣長陪伴着和客人吃飯,一盤饅頭,一人一碗面。

那是第一面見到楊先生,中等個,胖胖的,長方臉,眼睛不大但很有神,面容也很慈祥。隻聽書記很客氣地說,縣上窮,招待不好。先生卻說:“很好,很好!家鄉的飯咋都香!我今天都吃撐了!”說的大家哈哈大笑!

楊鐘健先生

傍晚,書記縣長陪着先生步行了五六裡路到西關街新華書店門前的空場上去看皮影,我緊緊跟在後面。先生到了場子沒有去長條凳子上坐下,而是徑直走向皮影台子的帳子後面,問候正在背景擺置皮影道具的幾位老藝人,他拿起一件皮影人物搖晃了幾下說,多少年沒看過咱華縣的皮影了......

史書記載,華縣(古稱華州)是中華民族皮影的發源地,已有五六千年的曆史傳承。皮影是用曬幹的牛皮雕刻成各式各樣栩栩如生的人物動物和山水房舍,用燈光把影子投射在白幕帳上,又伴以鞭鼓钹器二胡蕭笛等樂器,加上老藝人或激越或婉轉的唱腔,成了民間老百姓最受歡迎的節慶的文藝享受。

大燈亮了,鼓号響起,好一陣二胡音樂和鑼鼓聲後,随着一聲大吼,皮影人物登場了!

先生看得很投入很認真,眼睛始終盯在幕帳上臉上表情也随着劇情時而雙眉緊鎖,時而哈哈大笑,甚至時不時手舞足蹈。我是少半看戲,多半看先生,生怕先生有啥事我耽誤了服務。可幾個小時下來,我幾乎什麼事情都不用做。

回到縣政府機關,我趕忙先去用鑰匙打開客房房門,拉亮電燈,站在門外。等陪先生的上司走了,我又趕緊進門用熱水瓶熱水倒在早已存有少半涼水的臉盆裡,然後拿着空了的熱水瓶回到我房子,換了一瓶早已灌好開水的熱水瓶送回先生房間。我給先生說,晚上不要外出了,床下有痰盂。先生忙回說:“好,謝謝!”

第二天早上六點多點我提着一大茶壺溫水、一熱水瓶開水就在門外站着。聽見開門聲,我就趕快進屋,放好熱水瓶,用茶壺水洗了洗空臉盆,潑在了門外空地上,又趕快把壺裡溫水倒上請先生洗臉。

先生從床下拉出了痰盂正要端起,我趕忙過去搶過來端上,嘴上忙說:“我去我去!”先生有點不好意思,說這應該我去呀!我忙回答:“沒事沒事,這就是我份内工作!”一邊說一邊端上痰盂向後院廁所奔去。

我用鐵壺的剩水把痰盂洗涮幹淨,先生也從廁所回到了房間。我正要出門,先生說:“小同志叫啥呀,多大了,是咱這人吧?”

我趕忙回轉身,有點怯生生地回答:“我是赤水東趙人,十六了,名字叫書省,大家都叫我書生。”

先生笑了,說:“叫書生好啊!那不是白面書生,我們是書生救國,書生報國啊!”

我臉紅了,仰面看着先生,先生慈祥的笑容和親切的話語在我的頭腦裡銘記了這一輩子!

先生那年已六十五歲了,我眼裡已是父親輩爺爺輩的老人了,孝敬老人我是心甘情願的,更不要說這是我的份内的工作了。

我仰敬先生,因為先生在我們當地名氣大得很!他是古脊椎動物學家,是世界級科學家,他和潘自力高克林等人都是我們華州當代精英人物,我現在不僅見到了他,還能給他服務,我能不高興麼!這一輩子我都是以而自豪!

就在十年後,1972年我到西北大學中文系學習,才知道先生在共和國誕生前後還當過西北大學校長,後來更知道了先生在北京大學讀書時和毛澤東等領袖人物的交往。我在毛澤東書信集和手稿集中就看到了主席給先生的兩封信:前一封說他應楊之邀本欲去華州鹹林中學教書,為給外婆奔喪而回湖南了,後一封說他已填好表加入由楊鐘健任執行部主任的少年中國學會。

又過了三十年,我在省電視台時跟着省長的陝西代表團去英國通路,在大英博物館參觀時我格外留意尋找懸挂在館裡的愛因斯坦楊鐘健等五個世界級科學家畫像,惜未能瞻仰。翻譯說,那裡我們沒顧上去,再回去沒時間了!

那天吃過上午飯後,先生據說回他祖居龍潭村去了。後說當天就回到西安然後返京了。先生當時還是中國科學院古脊椎動物研究所長。

楊鐘健先生舊照

龍潭村在華縣南山秦嶺腳下,距當時的老縣城有十多裡路遠,由于當年山林茂密,這裡又是翠竹層層疊疊,顯得格外幽深而神秘。

神秘是因為這村名叫龍潭村,而果真是個藏龍卧虎之地。自茲向東十多公裡就是華山腳下的華陰地域,“天下楊氏出華陰”,自秦漢魏晉南北朝以後,到隋代楊氏的人就做了皇帝。古代中國人是不可以輕言龍這個字的,龍就是真龍天子啊!這村子敢叫龍潭村,一定是有曆史淵源的,隻是史海茫茫未有明确考證罷了。

我這不是牽強引申,當地人都知道楊家自古以來都是富紳大戶,耕讀傳家,代代都是讀書人。到了楊鐘健父親楊松軒,上個世紀之初的清末民國初期,他就在華縣縣城辦起學堂,不久就辦起了關中東部唯一一座中學鹹林中學,這才有了楊鐘健在北大為其父親的學校延聘人才,也邀請了毛澤東來這裡教書的典故。

楊鐘健先生手迹碑刻

鹹林中學的誕生,為古老的中華腹地刮起了一股西方新文化新理念新思想的春風!又有先生在北大接受的馬克思主義的嶄新觀念和積極舉薦,在1921到1923年期間,早期的共産黨人魏野疇、王複生、王懋廷等先後到鹹林中學教書,在教師和青年學生中傳播馬克思主義,開展起學生運動和農民運動。此後鹹林中學的地下黨組織和學生運動一直持續久久,蓬蓬勃勃,孕育出了一大批黨的新生力量。也為後來的渭華起義奠定了紮實的文化基礎、思想基礎和社會基礎。

時代進入新世紀,國運日興,國民日富,地方上也有了經濟實力來重視民族的文化遺産。幾年前,華州區政府為楊鐘健先生父親楊松軒建起了一座陵園,陵園就在龍潭村村邊,也距新的310國道不到一公裡遠。陵園裡碑石林立,俨然一座碑林,既有給楊松軒先生歌功頌德的碑文題字,包括李大钊先生、蔡元培先生、于右任先生、啟功先生等的撰銘書丹,還有楊鐘健先生的“努力攀登科學高峰”、“大丈夫隻能向前”等手寫題字和給父親的碑文,又有許德珩副委員長題詞《調寄浪淘沙·回憶楊鐘健同志》,更有一通碑上銘刻着《美國自然曆史博物館理事會關于楊鐘健教授逝世後所作出的決議》的全文。近幾年我已多次陪着西安還有京都的客人在陵園裡瞻仰矚目,流連忘返,也從心底每每流出對先生的敬仰和紀念。

楊鐘健先生手迹碑刻

如果說,我在六十年前和先生一面之緣,且僅從字面上記住了先生說的“書生救國書生報國”這句話的話,半個多世紀的學習實踐和人生經曆,我才漸漸悟出了先生當時說這句話的深層次的涵義,不正是知識分子的覺醒才讓馬克思主義在中國得以播種發芽開花結果麼!不正是一大批被馬克思主義武裝的知識分子共産黨人上司着中華民族開辟了曆史新紀元麼!不也正是新的知識和革命的愛國的知識分子引領着我們不斷創造新世界的輝煌麼!

華州紀念園中的碑文

我頓然悟出,一介書生,救國報國,早年救國,科學報國,先生不經意間的這句話,實際上是他一生執着奉獻的最完美的寫照!

深切懷念楊鐘健先生!懷念我們的老校長!

圖文來源:網友推薦·西北大學校友總會

原文作者:張書省

整理編輯:西北大學校友總會、華州文史荟萃