極目新聞記者 成昱勳

視訊剪輯 成昱勳

通訊員成柏蓉 徐大發

實習生 張旭紅 王麗珠

2000多年前,荊楚匠人就有着巧奪天工的技能,他們靠着傳承和鑽研,憑着專注和堅守,創造出一個又一個的“國之重器”。在這個機械化生産高速發展、網絡日益發達,而傳統工藝越來越稀少的年代,家住湖北通山九宮山鎮的熊應華老人,卻用最自然的材料、最樸素的心,把對生命的美好向往雕镂于木。

1968年,年僅18歲的熊應華高中畢業後回到公社村大隊,作為優秀後備人才培養。家裡人都指望他能成為公務員,吃“公家飯”,拿穩定的工資,但他卻自小對木雕情有獨鐘。

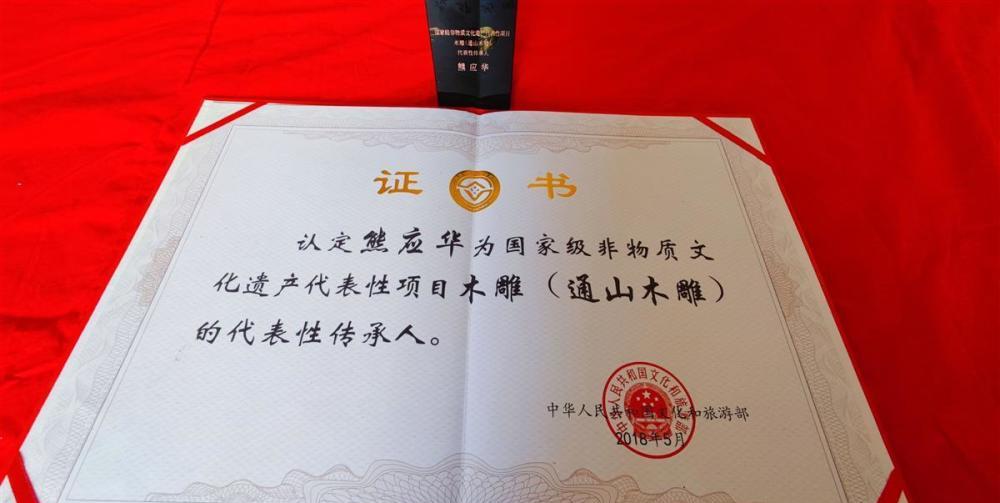

從打粗坯、修光打磨開始,熊應華很快掌握了線雕、透雕、圓雕、镂空雕等多種雕刻手法,50餘年如一日,如今的熊應華早已成為一名德藝雙馨的一代藝術大師。2018年5月,熊應華還被文旅部正式命名為國家級非物質文化遺産通山木雕代表性傳承人。

久久為功,練就國家非遺傳承人

剛走進熊應華老人的創作基地,撲面而來的就是香樟樹的清香,衆多的木雕工藝品以及分門别類的雕刻工具讓人應接不暇。熊應華是湖北省通山木雕的代表性傳承人,1951年出生在“木雕之鄉”的通山縣九宮山鎮。

18歲就開始學習木雕的熊應華,短短幾年時間便成為當地小有名氣的木雕藝人。通過多年的潛心鑽研,熊應華熟練掌握了通山木雕傳統的圓雕、浮雕、淺浮雕、镂空雕等各種雕刻技法,尤其擅長将镂空雕和深浮雕相結合,雕刻的各種人物造型更加鮮活逼真,做工細膩,紋理自然。

“我喜歡把民間耳熟能詳的故事融進木雕工藝品中。比如文王訪賢、關公送嫂、平貴回窯等,都被我用木雕的方式刻畫了個遍,”熊寶華老人告訴極目新聞記者,通山木雕題材内容無所不包,以百姓喜聞樂見的傳統題材為主,如漁樵耕讀、花卉蟲鳥以及各種吉祥圖案,每一種皆寫實傳神,秀雅不凡。

談及自己的得意之作,熊寶華老人用手機照片同我們分享了他在2020年所創作的木雕作品“貂蟬拜月”。飛舞的裙擺、漂浮的雲彩和栩栩如生的人物面孔,技藝之高超令人驚歎。“這其中最難的就是開臉雕、镂空雕和深浮雕。”熊應華老人介紹,“貂蟬拜月”耗時100多天完成,如今已被通山縣非遺文化館所收入展覽、珍藏。

言傳身教,讓非遺技藝後繼有人

在外人看來,家傳技藝當是“傳男不傳女”、“傳内不傳外”。但熊應華對傳承有自己的了解,他認為女兒、徒弟也是接班人,通山木雕技藝與精髓需要更多的人來傳承下去,并且發揚光大,融入到百姓日常生活中,服務經濟社會發展。

在熊應華不懈努力下,學習通山木雕的人也越來越多。30多年來,他親自授藝的徒弟有近70人,這些年輕弟子不僅将通山木雕的技藝傳到全國各地,也為更多人提供了增加經濟收入的平台和機會。如今大多數徒弟在海南、廣東、上海、北京、武漢等地發展,他們的許多木雕作品被中國台灣、新加坡等地愛好者收藏。

在父親的言傳身教下,熊寶杏也開始學習木雕技藝。父親一生對于木雕藝術的追求深深影響了她,勤奮刻苦的熊寶杏順利考上中央美術學院,2014年,在俄羅斯首都莫斯科舉行的“中俄情·荊楚風”湖北非遺展上,她

2019,湖北省舉辦“湖北工匠杯”優秀技能人才微電影(微視訊)大賽,由葛馳飛拍攝的紀錄片《木雕熊》攬獲二等獎、最佳音效獎、最佳人氣獎三大獎項。而紀錄片所講述的,正是國家級非物質文化遺産通山木雕代表性傳承人熊應華多年如一日,傳承非遺技藝的故事。通山木雕這塊“木闆上的刺繡”,也被更多的人看到。

開拓創新,用文化名片帶動産業發展

熊應華已年逾古稀,九宮木雕的非遺傳承、創新發展、産業推動、是貫穿熊應華一生的話題,是他用一輩子的精力,一生的才華,以及全部的情感投入的事業。

“我的父親是傳承人,我也是,傳承人應當是要有傳承人的責任。”熊寶杏介紹,通山木雕目前還沒有完全擺脫客戶口口相傳或家具廠定制的銷路老路,要想形成産業發展,必須要創新營銷模式。是以,他們計劃着通過“通山木雕國家級非遺傳承基地”,真正盤活通山木雕這張文化名片。

兩棟樓、一個院子,足足900多平。在熊寶杏的帶領下,記者有幸參觀了這個正在建設中的“通山木雕國家級非遺傳承基地”。“我們不僅規劃設計了展示陳列區,還将設定手工體驗台,讓市民遊客參與手工制作,親身體驗木雕的魅力。”熊寶杏深知,想要做大一個産業絕不是兩三年的功夫,辦好這座基地就是為了能讓通山木雕真正走出去。

也在祖父的影響下,熊寶杏的兒子也決定在明年畢業後回到家鄉學習木雕技藝。熊寶杏說,相信年輕人帶着網際網路思維與新媒體技術的加入,通過直播帶貨、線上網店等全新營銷形式,一定會盤活非遺産品的銷路,讓傳統工藝曆久彌新,讓非物質文化遺産及其智力成果能夠儲存、發展,并與現代文明相結合。

如今,随着國家對文化産業的不斷扶持與重視,木雕藝人們擁有了更廣闊的創作空間和施展技藝的舞台。熊應華父女任将繼續在木雕創作中精益求精,力求佳作,而木雕這一朵盛開在九宮山鎮的藝術奇葩,也會在歲月的長河中持續綻放。