導讀:

康德曾說:“世界上有兩樣東西能夠深深震撼人們的心靈,一是我們頭頂上燦爛的星空,另一個是我們心中崇高的道德準則”。夜色入懷,頭頂那片靜谧深邃的銀河不知牽動了多少人的心弦,那裡有數不盡的繁星,也有封存百億年的曆史記憶,更有天文學家苦苦追尋的真相和真理。百億年高齡的銀河曾如何開疆擴土,逐漸壯大成今天這般模樣?在它的生命曆程中發生過什麼波瀾壯闊的故事?銀河高懸依舊,怎奈重重謎團未解。随着天文儀器和科學技術的進步,我們正在不斷走近這片浩瀚璀璨的銀河,窺視它的姿态,追憶它的成長,翻開它的過往,揭示它的真相。

3月24日,《自然》以封面文章形式釋出了一項研究成果:德國馬普天文研究所的研究人員向茂盛博士和Hans-Walter Rix教授利用中國科學院國家天文台郭守敬望遠鏡(LAMOST)和歐空局天體測量衛星蓋亞望遠鏡(Gaia)的巡天觀測資料,擷取了迄今最為精确的大樣本恒星年齡資訊,按照時間序列清晰還原了銀河系幼年和青少年時期的形成演化圖像,重新整理了人們對銀河系早期形成曆史的認知。本期賽先生天文,讓我們從時間的起點去看銀河!

撰文 | 李雙、王丹(LAMOST運作和發展中心)

責編 | 韓越揚、呂浩然

圖1:在青海冷湖拍攝到的銀河,攝影:鄧李才

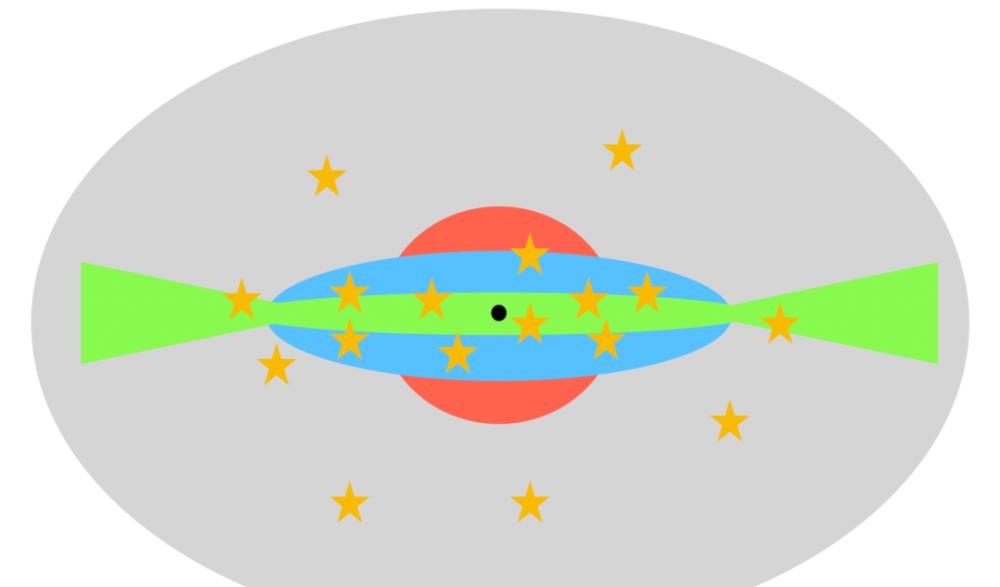

我們所在的銀河系是無數宇宙島中一個普通盤星系代表,和其它類似星系一樣,它集結了上千億顆恒星。這些恒星大緻分布在幾個特征結構之中,最主要的幾個結構是居于銀河系中心的核球,扁平狀的銀盤和包裹着銀盤的銀暈,其中,銀盤實際上又包括一個幾何上相對較厚的厚盤和一個幾何上相對較薄且更延展的薄盤。厚盤主要處于銀河系内部,從切向看上去呈橄榄球狀,這裡是老年恒星的活動中心。薄盤則如夾心餅一樣從内部往兩端延展且邊緣逐漸增厚,這裡是氣體、塵埃和年輕恒星的聚集地。銀盤的外圍被球狀結構的銀暈包裹着,這裡地廣星稀,别是一番風景(圖2)。

圖2:銀河系結構示意圖,紅色的是核球,亮綠色和藍色的分别是銀河系的薄盤和厚盤,圖檔來源:向茂盛

從誕生伊始到今天,銀河系已過百億高齡。那麼,在過去的一百多億年間,銀河系都經曆了什麼精彩故事,才逐漸形成了今天我們看到的銀暈、厚盤、薄盤等這一系列特征結構?這些關于銀河系形成與演化的起源問題是天文學最重要的前沿課題之一,也是世界範圍内多個地面和空間望遠鏡大規模天文巡天觀測計劃的主要科學目标。追溯銀河系經曆過的真實故事,還原其成長曆程也成為了天文學家完成星系遠航的首場任務。

傳統認知通常認為,我們的銀河系在嬰兒時期(極早期)經曆了較為劇烈的形成過程。首先,大量的貧金屬氣體塌縮(天文上把除氫和氦以外的元素都叫做金屬)或者是富含氣體的星系間互相碰撞并合形成了銀河系的恒星暈。然後,氣體逐漸冷卻形成了早期銀盤即銀河系厚盤。最後,随着時間推移氣體進一步冷卻,開始形成銀河系薄盤;薄盤的形成是一個持久而有序的過程,從大約80 - 100億年前一直持續至今。然而很大程度上而言,這些演化圖像主要來自數值模拟以及人們對碎片化觀測證據的推測。所幸天文觀測大資料的湧現使得銀河系演化圖像正在被還原,開啟銀河塵封曆史的時代已經到來。

最新恒星年齡巨型圖

銀河系是星系考古學研究的重點實驗室,而恒星又是銀河系考古的天然化石:恒星表面的化學元素含量完整記錄了其誕生時的銀河系星際環境的化學組成;恒星運動相似性也為天文學家破解恒星起源問題提供了重要線索。是以實作對銀河系內建和演化全面認識的關鍵則需要擷取銀河系中足夠多、分布足夠廣、足夠有代表性的恒星位置、運動、年齡及化學組成等資訊。

利用LAMOST開展的銀河系光譜巡天是目前正在運作的世界上最大的恒星光譜巡天項目,過去10年間已擷取上千萬條恒星光譜,為揭示銀河系結構和演化提供了史無前例的光譜資料基石。歐空局發射的Gaia衛星則為天文學家提供了14億顆恒星的高精度位置和移動地圖。這成為天文學家開啟銀河塵封曆史的密鑰。

圖3:LAMOST與Gaia,圖檔來源:LAMOST運作和發展中心

作為銀河系考古學研究的前提,恒星年齡是最難以精确擷取的資訊,也可以說是天文學領域最難精确測定的實體量之一。恒星年齡無法直接測量,而隻能通過将實測恒星基本參數與理論恒星演化模型進行對比的方式進行估算。是以年齡測定精度取決于實測恒星參數的精度和恒星所處的演化階段。依托光譜分析提供的高精度恒星大氣參數(有效溫度、表面重力和金屬豐度)估計恒星年齡是目前測定恒星年齡最為有效的方式。近幾年來,大規模光譜巡天觀測提供的大樣本恒星年齡促使銀河系考古學研究實作迅速發展,而LAMOST光譜巡天則是該方向的主要探路者和領航人。

然而,之前的研究所擷取的大樣本恒星典型年齡誤差在20%以上,而年齡誤差小于10%恒星樣本很小,樣本的空間和參數範圍也十分受限。亞巨星是指處于恒星由主序演化階段向紅巨星演化階段過渡的演化階段的恒星。在這個演化階段恒星的可觀測參數,尤其是光度對于其初始品質和年齡較為敏感,是以這些恒星的年齡相對容易被精确測定。但是恒星在亞巨星階段的演化十分迅速,導緻亞巨星比較稀少,篩選和建構大樣本的亞巨星需要大規模的巡天觀測普查。

向茂盛博士和Hans-Walter Rix教授依托LAMOST巡天光譜資料擷取了700萬顆恒星的高精度大氣參數,并利用Gaia巡天資料得到高精度的恒星光度和軌道運動學參數,在此基礎上篩選和建構了一個包含25萬顆亞巨星的精确恒星年齡樣本,平均年齡精度為7%,金屬豐度覆寫範圍從-2.5(太陽金屬含量的1/300)到0.5(太陽金屬含量的3倍),空間覆寫範圍達3萬光年。這一樣本恒星年齡測量精度是目前最高的,同時覆寫的空間和金屬豐度範圍也很大,為精細刻畫銀河系結構提供了很好的資料基礎。

根據運動特性和金屬元素含量的不同,這25萬顆恒星被研究作者分成兩組:一組形成于動力學相對甯靜過程的薄盤恒星;另一組形成于動力學劇烈湍動過程的銀暈和厚盤恒星。以它們作為研究對象,天文學家刻畫了一幅清晰的早期銀河系形成和演化圖像,從年老厚盤到銀暈,再到夾心薄盤的銀河成長曆程在時光的流轉中逐一被還原。

圖4:銀河全景圖,圖檔來源:ESA-Gaia-DPAC

厚盤老星高壽幾許?

138億年前,大爆炸之後宇宙誕生,若幹年之後出現了銀河系雛形,古老的恒星開始聚集形成了銀河的厚盤地段,這裡的居民基本上都是清一色的土著老星。厚盤老星高壽幾許?《自然》文章作者通過分析擷取的這幅銀河超高時間分辨率演化圖像發現銀河系厚盤恒星于130億年以前就已經開始形成,這距離宇宙大爆炸僅僅過去8億年時間(對應的宇宙學紅移為7)。這與哈勃(Hubble)空間望遠鏡目前能夠探測到的最遙遠星系所出現的時間相當。

然而,我們目前還不清楚在極其遙遠的宇宙深處是否普遍存在跟早期銀河系類似的星系,即那些早已失散了的銀河系兒時夥伴。或許就在不久的将來,正在地日拉格朗日點L2軌道上開展緊鑼密鼓測試的詹姆斯·韋布(James Webb)望遠鏡将會給出答案。最古老的厚盤星甚至要比銀河系内暈恒星年長約20億年。也就是說,早期厚盤要比今天我們看到的主要銀暈結構領先20億年形成,這重新整理了對銀河系早期形成曆史的傳統認知。

經進一步研究,文章作者還發現厚盤的形成持續了大約50億年時間(從130億年前到80億年前)。這個過程中星際媒體和恒星的金屬元素含量增加了30倍。不僅如此,由于形成恒星的氣體高度湍流,恒星死亡所産生和抛射出的金屬元素被迅速擴散到整個厚盤的各個角落,進而使得在這個過程中任何一個特定時刻形成的所有厚盤恒星——無論在哪個位置形成——都具有幾乎相同的金屬豐度(這與形成于動力學甯靜過程的薄盤的情形非常不同)。

然而令人驚訝的是,雖然厚盤的形成過程持續了50億年,但資料顯示大多數厚盤恒星卻形成于110億年前的一次集中爆發。這又是什麼原因?這個時間點發生了什麼?

銀河暈星的動蕩之年

2018年,一項基于Gaia衛星巡天和地面光譜巡天資料的研究發現,大部分銀暈恒星的運動狀态與早期人們的預測非常不一緻,而且銀暈中這些恒星的化學DNA(金屬含量)與矮星系類似,而與銀河系本地恒星大不相同。這表明大多數銀暈恒星都來自一個矮星系,也引出了銀河系曆史上一段不為人知的動蕩過去:百手巨人恩塞拉都斯矮星系(Gaia-Sausage-Enceladus,GSE)曾與青少年時期的銀河系發生過碰撞,随後被銀河系吃幹吸收,形成銀暈主體。

後來的恒星化學運動學研究進一步表明,銀暈中的絕大部分恒星主要是靠吸積數量衆多的矮星系而來,其中GSE碰撞銀河系是最主要的吸積并合事件,貢獻了大約2/3的銀暈恒星。是以銀暈中這些移民恒星曾經的家園應該是這個古老的矮星系,這次碰撞事件也成為揭開銀河系謎團的一個重要線索。

圖5:銀河系與矮星系碰撞示意圖,圖檔來源: Instituto de Astrofísica de Canarias

天文學家一直很難确定這次GSE撞擊事件的确切時間,之前研究推測它約在80~100億年前與銀河系碰撞。2019年西班牙加那利天體實體研究所的一項新研究推測GSE是在100億年前與銀河系相撞的。然而,最新研究擷取的這幅銀河早期演化圖像給出了碰撞事件更準确的時間點大約是在110億年前,這比之前認為的早了10億年。

更重要的是,GSE于110億前撞擊了早期銀河系,而厚盤的恒星形成活動也在110億前年達到峰值。這兩個年齡高度吻合,論文研究作者認為,這絕非偶然的巧合,而是暗示了厚盤的恒星形成活動受到了GSE撞擊事件的顯著激發,場景仿佛曆曆在目。

之前人們發現了GSE撞擊銀河系事件,但是撞擊之前的銀河系長什麼樣?該撞擊事件又對它産生了什麼影響?由于缺乏實錘證據,這些問題的答案不得而知。而最新的這項研究為早期銀河系以及GSE撞擊事件提供了一幅清晰圖像。

夾心薄盤風華正茂

這25萬顆恒星不僅在歸屬上表征為兩組,一組屬于銀暈和厚盤,另一組則來自薄盤。巧合的是,它們的年齡以大約80億年為界也被清晰地分成截然不同的兩組。這意味着從時間軸上看,銀河系的內建和演化曆史分成兩個明确的階段:從130億年前到80億年前的早期階段以及80億年前至今的晚期階段。早期階段形成了銀河系的厚盤和銀暈,晚期階段則形成了銀河系薄盤。

較為年輕的薄盤從80億年前開始逐漸長成今天像夾心餅一樣向兩端不斷變大、變胖的樣子。這個過程整體上是比較平穩和枯燥的,但也不乏精彩的故事,其中最為精彩的一篇可能要數恒星移民了。薄盤的成長過程見證了大規模的恒星移民事件,那些形成于更靠近銀河系中心的内部銀盤區域的恒星經過漫長的遷徙到達今天的太陽鄰域空間(距離銀河系中心約25000光年)。

因為恒星形成與演化活動更加活躍的原因,這些形成于内部銀盤的恒星有着異常高的金屬含量,是以它們比較容易地就被天文學家通過觀測資料識别出來。同樣,太陽鄰域也有相當一部分恒星移民來自外部銀盤區域,相比本地恒星,這些來自外部的恒星金屬含量更低,也比較容易被證認出來。正所謂夾心薄盤風華正茂,萬千恒星川流不息,為銀河千秋偉業拓土開疆,豈不是足夠精彩?

此外,在過去的80億年間星系并合事件實際上一直在上演,其中最廣為人知的并合遺迹可能要數人馬座星流(Sagittarius stream),而大小麥哲倫雲也将在不久的将來被銀河系吞噬和消化。但整體而言,這些事件估計隻能算得上是小并合事件,其影響恐怕難以跟早期的GSE撞擊事件相媲美。

至此,一個較為清晰的銀河系早期形成和演化圖像得以建立,這也是天文學家從時間軸上刻畫的最為精确和完整的銀河系形成曆史的壯麗畫卷。

千百年來,人們為了認識這廣袤銀河和浩瀚宇宙的奧秘,從未停止過探索的腳步。如今,瞄向宇宙的觀天巨眼正助力科學家逐漸看清銀河早期的形成演化曆史,翻開了銀河史冊的重要篇章。作為盤星系的普通代表,銀河系史冊将成為天文學家了解星系形成和演化,追溯從極早期宇宙一直到今天所發生精彩故事的經典之作。精彩還在繼續,讓我們共同期待。

圖6:銀河系形成曆史示意圖:138億年前宇宙大爆炸,130億年前厚盤出現,110億年前銀暈形成、厚盤顯著成長,80億前厚盤形成停止、薄盤開始形成并持續至今,圖檔來源:喻京川

圖7:3月24日刊《自然》雜志封面——追星人的銀河指南,圖檔來源:文獻[2]

作者簡介

李雙,LAMOST運作和發展中心宣傳主管;王丹,LAMOST運作和發展中心辦公室主任。

參考文獻:

[1] 康德,《實踐理性批判》

[2] “A time-resolved picture of our Milky Way’s early formation history”, Maosheng Xiang and Hans-Walter Rix,DOI: 10.1038 /s41586- 022-04496-5

[3] “The merger that led to the formation of the Milky Way's inner stellar halo and thick disk”, Helmi, A. et al., Nature, Volume 563, Issue 7729, p.85-88

[4] “Co-formation of the disc and the stellar halo”, Belokurov, V. et al., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 478, Issue 1, p.611-619

[5] ” Evidence from the H3 Survey That the Stellar Halo Is Entirely Comprised of Substructure”, Naidu, Rohan P., et al. The Astrophysical Journal, Volume 901, Issue 1, id.48, 32 pp.

[6] “The Milky Way’s Most Recent Meal was a Galaxy it Gobbled up 8-10 Billion Years ago”, BRIAN KOBERLEIN, Universe Today-Space and astronomy news,2022.1

https://www.universetoday.com/154007/the-milky-ways-most-recent-meal-was-a-galaxy-it-gobbled-up-8-10-billion-years-ago/.

《中國國家天文》2022年3月刊

#預售#危險的近地小行星