三、宋元因何成為書家審美轉捩的分水嶺

南宋時期,社會動亂,文化也同樣受到重創,南宋前期少有的書家,也是南北交替之際活躍于書壇的,他們的生活與精神都受到慘重的破壞,書法不再與自然物象相合,觀物寓書的審美觀念受到批判,代之的是複古心理和因循守舊之風。

南宋姜夔《續書譜》言:

真書以平正為善,此世俗之論,唐人之失也。古今真書之妙,無出鐘元常,其次則王逸少。今觀二家之書,皆潇灑縱橫,何拘平正?良由唐人以書判取士,而士大夫字書,類有科舉習氣。

姜夔此文推崇“二王”,而批判唐人真書。此外,他還對唐人基于自然感懷所提出的“折钗股”“錐畫沙”“壁坼”等用筆方式提出質疑:

用筆如折钗股,如此皆後人之論。折钗股者,欲其曲折圓而有力;屋漏痕者,欲其橫直勻而藏鋒;錐畫沙者,欲其無起止之迹;壁坼者,欲其無布置之巧。然皆不必若是。筆正則鋒藏,筆偃則鋒出,一起一倒,一晦一明,而神奇出焉。

在這段文字中,姜夔認為“屋漏痕”“錐畫沙”“壁坼”都是魏晉以後人們追加的名詞,都不是書家追求的根本,唯有中鋒、側鋒才是書法裡的正道,這樣的說法否定了書家創作時的藝術構思,也就是對“觀于物,寓于書”的否定。是以一味的追求魏晉之風,卻忽略自然感悟下的玄妙也是不夠理性的。

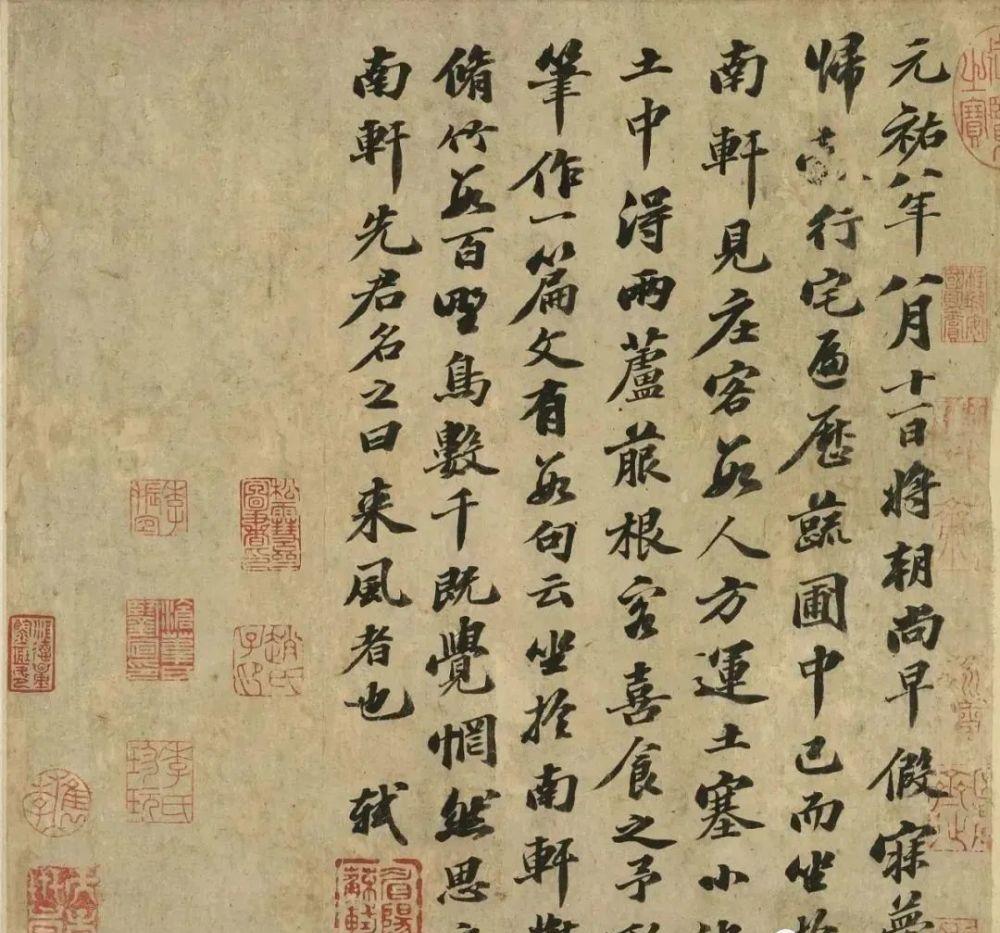

蘇轼《職事帖》紙本行書 27.8×38.8cm

台北故宮博物院藏

關于書法複古之風的另一成因,與宋代金石學的發展息息相關。金石學在曆代都有研讨,但直到宋代,才迎來了它的第一次高峰,創立了完整系統的金石學理論,并有多部金石學著作問世。北宋中期,歐陽修就開始關注于金石碑刻,并著《集古錄》一書,這是目前所存金石碑帖著錄書籍中最早的一部,在整個中國學術史上都有開創之功。在歐陽修的《集古錄自序》中,記錄了大量曆代經典碑刻:“湯盤,孔鼎,岐陽之鼓,岱山、鄒峄、會稽之刻石,與夫漢魏以來聖君賢士桓碑、彜器、銘詩、序記,下至古文籀篆分隸,諸家之字書,皆三代以來至寶。”歐陽修四處尋碑訪學,搜集碑刻資料與史實,其資料除自家舊藏外,還有朋友、學生的庋藏及委托朋友尋訪等。歐陽修在擷取各種金石資料之後對他們逐一考證,且對碑中的古文、奇字進行了深刻的考證,堅持治史應有的學術态度,而後題寫序跋,開啟了以碑證史和以碑糾史的先河。

蘇轼《久留帖》紙本行書 30.4×25.8cm

歐陽修之後,南宋趙明誠亦緻力于金石學的研究,收錄于《金石錄》中《漢重修高祖廟碑》的題跋裡提到,“餘年十七八時,已喜收蓄前代石刻”,可見趙氏年少時就已經表現出超乎常人的收藏熱情。他說:“餘既集錄公私所藏三代、秦、漢諸器款識略盡,乃除去重複,取其刻畫完好者,得三百餘銘,皆模刻于石;又取墨本聯為四大軸,附入錄中。”《金石錄》一書著錄了其所見從上古三代至隋唐五代以來,鐘鼎彜器的銘文款識和碑銘墓志等石刻文字,還錄存了一些不見于史書的重要史料,傳承了歐陽修《集古錄》的思想體系,強調金石補經證史之功用,如證史之誤、補史之阙、糾史之妄,大大豐富了史料來源。宋代金石學的興起,豐富了人們對古代書法碑刻的認知,提倡複古并深入自身實踐的複古書家比比皆是,帶來的是書學中的複古之風。但是,複古審美主張的興起,也漸漸打破了唐宋以來的創作理念,逐漸走向“複古為上”和“與古為徒”的創作理念。

北宋 米芾《春山瑞松圖》

北宋米芾是位“集古字”的書家,也是“複古”旗号的宣揚者。但他是有選擇地複古,敢于對“二王”取舍,集古創新,且自诩為五體皆善的書法家。米芾流傳的作品極多,并多顯示出其天真自然之味,甚至包含或多或少的随意性與混雜性。米芾認為古人書法大都是“一筆書”,而他自己則“八面”出鋒。關于米芾的用筆,在《海嶽名言》中記載“‘卿書如何?’對曰:‘臣書刷字。’”米芾口中的“刷字”正是對傳統用筆的一種改革、一種創造。可知此時書風雖有“尚古”之意,但并未完全“尊古”,書法還是書家們表情達意的重要方式。但此時,“複古”的旗号已經不可遏止地發展了起來。

由宋入元的書家趙孟頫推進複古之風,并發起了一場以“尊古”思想為旗幟的複古運動。他推崇魏晉筆法,并應用于自己的書學實踐中。同時,趙孟頫在繪畫、篆刻上亦标榜複古,強調“古意”與“印宗秦漢”,開啟了元代複古風氣之先。趙孟頫“尊古”思想,散見諸他的書論、詩文及書畫題跋中。他曾經多次闡釋他“古意”的書學觀:

千古無人繼羲獻,世間筆冢為誰高。

書法以用筆為上,而結字亦須用功,蓋結字因時相傳,用筆千古不易。右軍字勢古法一變,其雄秀之氣出于天然,故古今以為師法。

趙孟頫在推崇“二王”的同時,亦突出強調了書法用筆與布局的重要性。他認為寫字的筆法是千古不易的,因而可以通過觀摩古人而得,結體、字勢源乎時代風尚和作者的才情資質,是以會因人因時而不盡相同,以趙孟頫當時在朝廷中的政治地位,他的書風以及話語無疑成為整個時代的風向标,使得整個元代書壇都籠罩在“二王”書風之下。元代的虞集、柯九思、揭傒斯、朱德潤、康裡巙巙、張雨等,都受到趙孟頫的“尊古”觀念,将元代書壇的取法重新回歸到以“二王”為主流的古典主義書風上來,逐漸确立了一種“以古為美”的審美規範,同西方文藝複興一樣,趙孟頫走的是一條古典主義道路,亦具劃時代的重要意義。

趙孟頫緻中峰和尚劄(局部)

此時,“觀于物,寓于書”的審美觀念慢慢遠離于書家的書寫狀态。趙孟頫的“複古之風”一直波及到明代中前期的書風,晚明時期随着王陽明心學的發展,許多書家不滿于泥古不化,崇尚個性,尚奇求變的浪漫主義書風逐漸綻放出奇異的光彩,但是書家在審美上仍然以古為美,像王铎、傅山等人的書法創作,雖然奔放、恣肆,與帖學傳統相去甚遠,但他們的書論主張仍然是遵循古法的,而對于自然界的感悟卻極少論及。這反映了元之後,無論是對法的繼承、膜拜還是反對古法自出機杼,都始終圍繞着一個“古”字為審美核心,完全無視于“觀于物,寓于書”的唐宋審美理念,宋元之際成為書家審美觀念的轉捩點。此後,清代碑學大興,無論是篆隸還是行草,書家主要在筆法、章法、字法等技術層面進行新的探索,雖然在帖學之外另辟蹊徑,但仍屬于古法之中求書法、求變革,隻是在形式上有異于元明。

清 王铎 臨王羲之《敬豫帖》紙本 201.5×52cm 1636年

書法發展至今,在經曆了探索、複古的階段後,西方美學觀念和其他各種藝術思潮不斷湧進國門,認為書法是一門獨立的抽象造型藝術,他依托于漢字,根植于中國的傳統文化,又有時空藝術不可重複的節奏韻律,是“表現各時代精神的中心藝術”。這種韻律如同音樂、舞蹈一般,是一種生命力的再現,是一種美的升華。曾有一名舞蹈家說:“我是生命的旁觀者,我來世上,就是看一棵樹怎麼生長,河水怎麼流,白雲怎麼飄,甘露怎麼凝結。”這段話裡面承載着的是舞蹈家對于人生的感悟,也是她對藝術創作的了解,舞蹈家與書法家不期而遇,不是偶然,而是這種創作靈感與審美感受,也是書法創作不可缺失的情懷。