本文刊1992年8月20日《文彙報 筆會》

大約是1973年初前後,我“寄居”中央樂團創作組,和王燕樵、劉德海合作的琵琶協奏曲《草原小姐妹》被于會泳下令“脫鞋”(作品試奏時被簡稱“琵協”,與“皮鞋”諧音,後于會泳不準用協奏曲形式,“訓示”去掉樂隊,改為獨奏,樂團群衆說怪話,稱之為“脫鞋”),其實就是扼殺了。于是李德倫借江青說的要搞音樂作品的所謂“曆史長河”,建議我将華彥鈞(阿炳)的著名二胡曲《二泉映月》改編為弦樂隊合奏曲。我考慮到這無論是為國内的“洋樂隊”加添具有較濃郁民族色彩和風格的曲目,或也能為外國樂隊提供一點便于演奏的中國作品,倒都是頗有意義的,于是便帶着這樣的美好願望,很快就開始了認真的工作。作品完成,經過試奏又做了些修改,反映不錯。現在,當過去這麼多年以後,從實際效果看,我的上述願望倒真是并未落空。這首作品從1977年終于得以正式演出以來,一直受到聽衆和演奏者相當熱情的歡迎,被列入了衆多樂隊的經常演出曲目之中,包括歐、美、日、澳一些著名樂隊在内的不少外國樂隊也将它排進了他們的音樂會節目,并也獲得了外國聽衆的喜愛。當然,這首先是由于華彥鈞原作的迷人魅力,但我也确實為自己的工作産生了較大的影響而感到欣慰。

但這些都是後話,要說的事情還得拉回到1973年。這一年的秋天,正當弦樂合奏《二泉映月》耐心等待準許正式演出之時(“文革”期間,任何一首作品都得由當時代替文化部職能的江記“文化組”審定準許),由世界著名指揮家尤金·奧曼地率領的美國費城交響樂團抵達北京舉行訪華演出。大概是為了對外顯示中國藝壇的“百花齊放”,文化組居然同意将弦樂合奏《二泉映月》列人中央樂團和費城樂團“聯合排練”觀摩活動之中。這項活動在中央樂團排練廳進行,因為并未通知作者出席,到時我也就“識相”地躲了出去。等到活動結束,客人離開,我從外面回來方才知道奧曼地聽了排練《二泉映月》之後竟大為贊賞,而且尋找作者。排練的指揮是李德倫,他是這首作品的第一位指揮,也是中央樂團當時的負責人,他高興地告訴我說,奧曼地向他表示對此曲很感興趣,希望能夠得到這首樂曲的總譜。可這當然得往上報告,準許給才能給。李德倫說他将盡快去辦,并先讓抄譜組抄出一份總譜備用。我對此自然沒有異議。随後聽說奧又通過對外友協接待人員多次催問。李德倫等文化組答複不及,乃于江青出席費城樂團最後一場音樂會并接見樂團全體成員之前,持抄好的總譜當面向她請示。江當時情緒不錯,立刻說:“可以給。”于是李德倫就在費城樂團離京時将這份總譜送給了奧曼地。奧很高興。

事情到此仿佛一切順利。對我來說,作品竟得到了國際著名指揮大師的青睐自是相當興奮,也一掃“脫鞋”引起的悶氣。可是,若真是這樣的結局,那還算得是“大革文化命”嗎?果然,沒有過多久,江青在一份新華社内部參考資料上看到了随費城樂團一同來華的美國記者舍恩伯格寫的訪華評論文章,其中報道了在中央樂團那次排練活動。在談到了弦樂合奏《二泉映月》時說,這是一首優美、抒情,“帶些傷感,甜蜜”的作品,“與誇張的《黃河》鋼琴協奏曲完全不同”,文章還說“這是否意味着中國的文藝政策出現了某種松動?”雲雲。也是禍不單行,這時正好又趕上了姚文元等發動的對所謂“關于無标題音樂的謬論”的批判。江青就在内參上大筆一批說:“不要再介紹《二泉映月》了。”

但是事情并沒有完。就在1974年5月,李德倫收到費城樂團的經理路易斯·胡德來信,信中說奧曼地将于當年十二月中旬在美國費城、華盛頓及巴爾的摩等城市指揮費城交響樂團演出《二泉映月》,來信要求為這次演出再提供一些有關資料以幫助聽衆了解這首中國作品。鑒于江青已經禁止了這首作品演出,李德倫趕緊向文化組和江青彙報,請示該如何處理這件事?江青訓示說由文化組和外交部商議提出意見後報她審批。外交部長喬冠華在八月十七日江青批件上提出建議說:“樂曲如果政治上、藝術上問題不是很大,我們傾向于既然曲譜已給對方,就不必再去阻止上演了。”但喬的意見顯然和于會泳不一緻,于此時已命文化組告知李德倫:可即給奧曼地複函,函中要強調是樂曲作者本人表示“作品在思想内容和藝術上都存在些問題,要做重要修改”,并即可以此為理由不同意費城樂團演出。要李再以他“本人的口氣”在複函中寫上:“對這個曲目,我經過一段排練,已決定放棄演出。懇切希望你們也不要演出。如演出,對促進兩國人民友誼沒有好處。”八月廿八日于會泳和喬冠華在正式“商議”後聯名給江青的報告則“統一”了看法,報告中說,他們認為“這首改編的弦樂曲存在很大問題,必須設法使它不在美國演出”,同時将“李德倫同志已根據我們讨論的意見重拟的信稿”送她審閱。于、喬還建議“如果他們需要另外作品,一定馬上寄去。”江青當日批示同意。李德倫給奧曼地的複函在九月二日送交喬冠華經由中國駐美聯絡處轉去。這封由于、喬定稿,江青同意的複函中寫道:《二泉映月》是個“很不成熟的作品”,說是“改編者提出:此作品在思想内容和藝術上都存在很大缺點,要做很重要的修改。”信中特别強調是“改編者堅持不同意演出”,還說演出這個作品“不能起到促進中美兩國人民互相了解的作用”等。這樣,折騰三個月,迫使費城樂團和奧曼地撤銷了弦樂合奏《二泉映月》的演出計劃。可笑亦複可憐的是我這個一再被“強調”的曲作者,對這一切竟然全無所知。多年知交如李德倫也對我未敢吐露一字,直到1976年10月“四人幫”倒台之後,他才詳細和我說明了真情和全部經過。這應當是令我怒發沖冠,極其憤懑懊惱的事情。但這時已是“事過境遷”,面對老友,除了也不得不表示遺憾之外,隻能夠哈哈一笑了。

“四人幫”倒台後,李德倫繼指揮複活了的“琵協”之後,于1977年又正式首演了弦樂合奏《二泉映月》。兩部失而複得的作品都受到了熱烈歡迎。1978年6月,世界著名日本指揮家,美國波士頓交響樂團音樂指導小澤征爾指揮中央樂團管弦樂隊在首都體育館舉行的大音樂會也列入了《二泉映月》,指揮本人為這首樂曲感動得流下了眼淚。作為東方藝術家的小澤征爾對樂曲的深刻了解和精彩的闡示,的确異常動人。中國唱片公司随即就發行了實況唱片,這對作品的傳播自然頗有幫助。在這之後,許多樂隊和不少指揮家都演奏了這首樂曲。人民音樂出版社于1979年出版了總譜,銷路甚好,數次重印,仍舊很快脫銷。時至今日,還常有人來找我索取樂譜。附帶說一句,我所得稿酬僅為人民币十九元二角。

然而,我始終把指揮大師尤金·奧曼地和赫赫有名的費城樂團未能成為這首作品在美國的首演者引為終身憾事。奧曼地于八十年代初去世,在他生前我一直沒能有機會向他解釋為什麼當時我“堅持不同意”,他演出這首弦樂合奏《二泉映月》。又因為“複信”者是李德倫老大哥,我不能用另一封信去“反對”他的那封信,再重提已經過去很久的事情。為此我曾陷入兩難境地。雖然我能想象奧曼地大師肯定會覺得我這個作曲家的态度實在非常奇怪,有悖常理,竟然通過國家管道由别人來替我“堅持”反對演出自己一首其實無足輕重,長度不足十分鐘的樂曲。這才真是十分少有的“失禮”行為。他對此一定是難以了解的。不過,如果我寫信,我能向他說得清楚嗎?許多外國朋友和我說過,對中國曾經發生的某些事情,他們實在是沒法子明白。說實話,我也并無澄清此事的強烈欲望。終身之憾不為别的,而是太可惜明明可以卻未能實作奧曼地指揮的《二泉映月》演奏。

弦樂合奏曲《二泉映月》的問世,經過了一番現在看來實在極其荒謬的人為曲折後,十多年來在音樂生活中赢得了它也許甚而過分了的位置。可能是同類性質的作品少,是以它所獲得的機會就多。關于這首樂曲,我聽到來自海内外聽衆和朋友們許多贊許的話,我深信有些話确是出自肺腑,我感受到了這些美好話語的溫馨。而對這首樂曲的最高評價,我想也許應該是楊蔭浏、曹安和兩位老先生、我的師長的幾句話,我極為重視他們所說的話是因為阿炳的音樂之得以傳世,主要是由于他們兩位,尤其是楊蔭測先生的功勞。楊先生在去世以前和曹先生合寫的一篇介紹《二泉映月》和阿炳的文章中曾寫道:“今天的《二泉映月》,除了二胡獨奏外,還有經過加工改編的弦樂合奏。二者雖然形式不同,卻同樣受到人們的歡迎。”

我以為這是對我的微不足道的工作的最好的褒獎。

此外,在每當談及這首樂曲的曲折曆程時,雖然責任不在我,我總還是從内心裡覺得實在對不起我所十分尊敬的尤金·奧曼地先生。

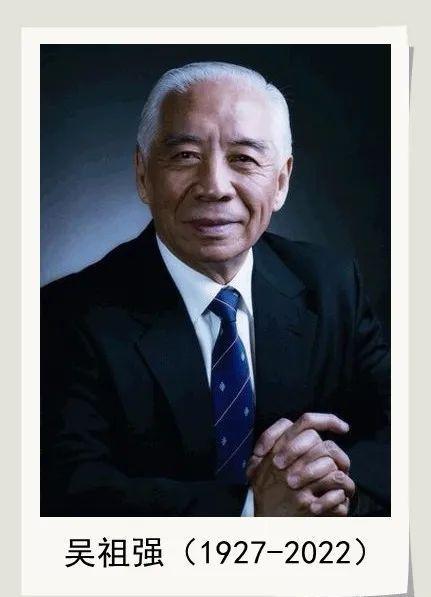

作者:吳祖強

編輯:錢雨彤

責任編輯:舒 明

*文彙獨家稿件,轉載請注明出處。