本文來源:《外語研究》2020年第2期

轉自:浙大譯學館

摘 要:《猴》是衆多《西遊記》英譯本中在西方傳播最為廣泛的版本,對西方人了解這部中國古典文學名著産生了深遠的影響。本文以行動者網絡理論的相關概念和原則為基礎,通過調整使其适應翻譯研究的需要,建立理論架構;以雷丁大學的特色館藏(University of Reading, Special Collections)“Records of George Allen & Unwin Ltd.”中《猴》的相關出版資料為主要的資料來源,還原20世紀40年代初《猴》譯本的生産過程。描述并讨論翻譯《猴》的各個生産階段、參與其中的翻譯行動者,以及這些行動者們在現實社會條件下的實際翻譯活動中如何行動并建立聯系。

關鍵詞:行動者網絡理論;行動者;翻譯生産;亞瑟·韋利;《西遊記》;《猴》

START OF SPRING

0.引 言

本文以行動者網絡理論為指導,以雷丁大學的特色館藏(University of Reading, Special Collections)“Records of George Allen & Unwin Ltd.”為資料來源,對亞瑟·韋利(Arthur Waley)的《西遊記》英譯本《猴:中國名間傳說》(Monkey: A Folk-Tale of China, 下文簡稱《猴》)的生産過程作描述性研究,旨在考察行動者網絡理論的适用性、探索譯本的生産階段、發掘參與《猴》的生産的翻譯行動者[1],以及他們在現實社會條件下的實際翻譯活動中如何行動并建立聯系。

選擇行動者網絡理論是因為它對研究微觀的翻譯活動的實際發展有着積極的意義,這一點也是Buzelin(2005),Chesterman (2006)和Tyulenev(2014)等翻譯學者們所贊同的;而且對它的運用目前為止并不多見,仍有待發展。《西遊記》的譯本很多,其中也不乏公認的優秀譯本。選擇《猴》作為研究對象主要有幾方面的原因。一是因為《猴》雖然不是最忠實的譯本,但無疑是最成功的——韋利的譯本在英國深受喜愛,僅George Allen & Unwin出版社就在1942年至1965年間重印過六次(參見Johns 1988)。《猴》最初由George Allen & Unwin出版社在英國出版;而後由John Day公司在美國出版上市,同樣廣受歡迎;同時,其英國譯本被再度譯成法語、意大利語、西班牙語、印度土語等語言在全世界範圍内廣為流傳。二是因為,在衆多《西遊記》的譯本中,隻有《猴》擁有足夠的、詳細記載了譯本生産過程的史料可供研究之用。三是因為,雖然有不少對《猴》譯本的研究,但目前為止,幾乎沒有對其生産過程的研究。選擇做生産過程的描述性研究還因為,筆者贊同Toury的觀點,即任何翻譯研究,若不了解譯本産生的社會環境、實際條件及其生産過程,很可能成為“毫無意義的臆想”(“a mere mental exercise leading nowhere”)(Toury 2012:22)。Bogic(2010)的研究就很好地證明了在不了解翻譯的生産過程的情況下盲目批評譯本和譯者有可能是行不通的,也是不公平的。

1.行動者網絡理論在翻譯研究中的運用:文獻梳理與現狀分析

與同屬翻譯社會學研究的其他兩大理論,即布迪厄的社會實踐論以及盧曼的社會系統論(Wolf 2007)相比,運用行動者網絡理論研究翻譯活動的現狀并不盡人意。截至目前,國内外研究行動者網絡理論的翻譯學者及其研究成果并不多。外國學者有Hélène Buzelin (2005,2006,2007a,2007b)、Andrew Chesterman (2006)、Francis R.Jones (2009)、Anna Bogic (2010)、Esmaeil Haddadian-Moghaddam (2012)、Kristiina Abdallah (2012)、Sarah Eardley-Weaver (2014)、Tom Boll (2016)以及Jeremy Munday (2016)等。國内的相關研究起步稍晚。相關學者包括黃德先(2006)、孫甯甯(2010)、汪寶榮( 2014,2017)等。

以上研究大緻可分為兩種類型。第一種是單純的理論探讨。Chesterman(2006: 21-23)試探性地提出行動者網絡理論可用于探索翻譯活動在現實中的操作;Buzelin(2005)和黃德先(2006)從理論層面介紹行動者網絡理論并讨論其對翻譯研究的意義。此類研究的目的在于為第二種研究做理論解釋、指引或鋪墊。第二種研究以行動者網絡理論為架構,以特定的翻譯項目為研究對象,廣泛搜集資料,進而完成對翻譯生産過程的研究。Buzelin(2006,2007a,2007b)首先運用行動者網絡理論研究翻譯生産過程。之後的研究大多屬于此種類型,如Bogic (2010),Haddadian-Moghaddam (2012),Boll(2016),Munday(2016),以及汪寶榮 (2014,2017)。

本研究與其他研究一脈相承,但又有所差別。首先,本研究帶有實證性質,屬于上述第二類研究。其次,本研究選擇韋利英譯本《猴》為研究對象,着重分析特定譯本的生産過程。這與上述研究中的Bogic(2010)和汪寶榮(2014)的研究角度相似。然而,與Bogic(2010)的最大不同之處在于,本文不僅僅局限于讨論譯者與出版社之間的(對立)關系,而是盡可能還原在當時的社會和技術條件下,各個翻譯項目的參與者如何互動(包括沖突與合作),進而完成譯本的生産與傳播。本研究與汪寶榮(2014)的研究最明顯的差異在于,汪寶榮與Buzelin、Haddadian-Moghaddam一樣,試圖将行動者網絡理論與社會實踐論置于同一理論架構下。而本文作者對行動者網絡理論是否能與社會實踐論結合仍然持保留态度,是以隻将行動者網絡理論作為理論依據。最後,關于資料采集的問題,本文作者與Bogic(2010)、Boll(2016)和Munday(2016)一樣,從檔案館曆史文獻中篩選相關材料,同時,也采取了網際網路搜尋、相關文獻搜集等方法。

2.行動者網絡理論簡介

行動者網絡理論産生于20世紀70年代末80年代初,由Michel Callon、Bruno Latour、John Law等社會學家在科學與技術領域進行社會學研究的過程中建立。Callon(1986a, 1986b)、Latour (1987, 1988, 1999, 2007)和Law(1986a, 1986b, 1992)等社會學家都介紹和發展了行動者網絡理論。之前介紹的翻譯學者們也引進了部分重要的概念,如行動者、網絡、黑箱等。本文暫不對行動者網絡理論作全面的介紹,隻聚焦于介紹其中構成本文理論架構的部分。

本文的主要理論基礎由行動者網絡理論的基本邏輯以及行動者的概念組成。行動者網絡理論的基本邏輯是,社會是在各色行動者的互相作用中形成的網絡系統;行動者們以其行動不停地協調并重新協調互相關系、定義并重新定義身份(Callon 1986a),進而塑造并重新塑造社會(Latour 2007),而不是相反,由無所不在的相對穩定的社會系統或社會結構限定行動者及其行動、關系及定義。這決定了行動者網絡理論更關注變化發展、不确定性和異質性(ibid.)而非固定靜止、确定性、和同一性。在行動者網絡理論中,所有的變化、不确定性和異質性都能由行動者來展現和産生。這就不難了解,為何Latour提出研究者應“緊随行動者”,描述他(它)們如何用行動建構社會網絡(2007:12,62 etc.)。是以,“行動者”(actor)這一概念尤為重要。

行動者網絡理論學者認為“行動者”既可以是人類也可以是非人類(Callon 1986a; Latour 1988, 2007)。目前,學者們對于“行動者”的定義仍比較寬泛,如Latour(2007: 71)指出,判斷某主體,人或非人,是否是“行動者”要看他(它)們是否改變了情勢的發展或改變了其他主體的行動,以及相關變化是否可測可查。幾乎沒有學者對“人類行動者”和“非人類行動者”下過明确的定義。這也許和學者們仍在尋找并确認更多的行動者及其能動作用(agency)、不願對行動者作出具體限定、不願影響行動者的不确定性和異質性有關。

缺少明确的定義一方面為研究提供了更多的可能性,另一方面卻可能讓研究邊界不清。在本研究中,如何确定相關行動者就成了一個難題。例如,在譯本生産的過程中,譯者韋利(Arthur Waley)和出版商斯坦利·昂溫(Stanley Unwin)[2]在大多數情況下都依靠通信保持聯系。每一次通信,除了兩位通信人,還需要許多人和非人(送信人、郵政車等)共同協作才能完成。這些人和非人保證了譯者和出版商之間的溝通與決策,确實對譯本的順利産出有貢獻,且他(它)們的行動是可查的,信件就是證據,那麼,這些人和非人是不是翻譯生産中的行動者呢?如果是的話,恐怕還應包括生産紙張、印刷機、顔料、列印機等物品的勞工。這樣一來,行動者的數量幾乎可以呈指數增長,社會網絡可以無限延伸,而翻譯網絡早已不再是研究的中心。可見,了解翻譯網絡是社會網絡的一部分固然重要,厘清翻譯網絡與郵政網絡以及其他社會網絡的界限也是研究得以進行的關鍵。要做到這一點,還是應該回到對此次翻譯生産的行動者的定義中來。

是以,在Latour“行動者”定義的基礎上,筆者再提出一個标準,即本研究中,翻譯生産行動者隻包括那些直接與翻譯項目相關的行動者 (Luo 2018, 2020)。在此,“直接相關”是指直接參與或直接作用于譯本的生産。這樣一來,在上述的例子中,譯者和出版商直接參與且直接作用于譯本的生産,屬于此翻譯網絡的行動者;而送信人和郵政車隻是間接參與、間接作用于譯本的生産,不屬于此翻譯網絡的行動者。明确了“行動者”的定義以後,跟随行動者來描述翻譯網絡的發展才成為可能。

此外,在資料分析過程中,筆者以Callon(1986a: 200-201)的“三原則”和Latour(1987: 258)的“研究方法準則”為基礎,提出本研究所要遵循的研究準則:(1)本研究重在分析翻譯行動者在具體的、實際的社會條件下采取何種行動來生産特定的譯本,而不是譯本本身或是某個寬泛的社會或文化背景如何影響譯本的産生;(2)本文作者不應對翻譯項目的發展,翻譯行動者的數量、種類、行為以及建立聯系的方式等做任何預設。

3.英譯《西遊記》韋利版在英國的誕生

由于文獻資料對于以行動者網絡理論為依據的描述性研究極為關鍵,是以有必要先對本文的文獻資料作系統的簡介。本文的文獻資料主要分為兩大部分。第一部分由雷丁大學的特色館藏“Records of George Allen & Unwin Ltd.”構成。該館藏資料中與韋利譯本《猴》相關的資料包括兩百多封書信以及一些合同和少部分便箋。這些資料涉及衆多此翻譯項目中的行動者,主要包括出版商斯坦利·昂溫、負責印刷與生産的戴維·昂溫(David Unwin)、譯者亞瑟·韋利、封面設計者鄧肯·格蘭特(Duncan Grant),以及印刷勞工、裝訂勞工等其他生産者。這些資料極其詳盡地記載了1941年至1966年約25年間,多個版本的《猴》及其重印版的生産與傳播過程。本文截取1941年9月至1942年7月這一時間段,較長的描述并分析最初版《猴》的生産過程。另一部分文獻資料主要包括譯本《猴》(包括序和譯作的護封)、出版商昂溫的自傳及其關于出版行業的著作、譯者及有關譯者的文章著作等。這一部分資料作為第一部分資料的補充,為之提供更多素材和證據支援。簡言之,本文主要根據翻譯項目參與者的書信往來還原《猴》的生産過程,并在必要的時候利用其他文獻作補充說明。

3.1 自由且獨立的翻譯空間

本文作者認為,在《西遊記》的翻譯過程中,譯者韋利一直享有自由且獨立的翻譯空間。翻譯《西遊記》以及使用何種翻譯政策都是韋利獨立作出的決定和考量。首先,斯坦利·昂溫并未委托韋利翻譯《西遊記》,是韋利自行翻譯《西遊記》一書,在翻譯接近尾聲時,才向斯坦利·昂溫提出出版事宜;譯者完成譯稿後,傳遞後出版商以尋求出版機會。此前,斯坦利·昂溫并不知道韋利在做《西遊記》的翻譯,甚至不知道有《西遊記》這部中國名著。這一點從斯坦利·昂溫給韋利的回信中可以推斷[3]。斯坦利·昂溫曾表示,為了提高效率,應由作者(或譯者)向出版社送出完整的稿件,再由出版社相關人員審稿(Unwin 1995: 9-10)。相較于由其他方指派翻譯任務,韋利本人也傾向于譯者應該自行選擇原文。在一篇談論翻譯的文章中,他曾經表示,自由選擇原文有助于保持譯者對翻譯的使命感和激情(Waley 1970: 162-163)。

其次,韋利并非出版社中的一員,翻譯《西遊記》并不是韋利的全職工作。《猴》的整個生産過程恰逢第二次世界大戰,當時,韋利作為一名新聞審查官,供職于英國情報部(Ministry of Information)。也就是說,韋利在翻譯過程中是獨立于出版社的,在整個翻譯過程中,出版社并未對翻譯文本産生實質影響。此外,斯坦利·昂溫在閱讀完韋利的譯稿後,十分滿意,直接提出出版意向,除校對外,并未要求對譯稿做特殊的改動[4]。

在朋友眼中,韋利是一位安靜的、獨立的、超然的學者,經常完全沉浸于自己的研究(Simon 1967,Lewis 1970, Sitwell 1970,Quennell 1970)。據瓦爾特·羅賓遜(Walter Robinson)回憶,韋利寫作Ballads and Stories from Tun-huang時,會帶着文稿和最簡單的工具,獨自在花園工作(Robinson 1967: 61)。韋利習慣于獨立的、自由的工作。這樣的工作習慣也必然影響了《西遊記》的翻譯過程。

韋利在《猴》的序中清楚地解釋了自己為何決定翻譯《西遊記》,采取了何種翻譯政策以及為何采取此種翻譯政策。韋利(1965: 9-10)認為《西遊記》是一部荒誕、幽默、又不失深刻的文學作品,有着厚重的曆史文化,是難得的經典;而之前的譯本要麼是摘譯(“extracts”)和節譯(“abridgments”),要麼是松散的意譯(“very loose paraphrase”),要麼有誤譯(“very inaccurate account”),這讓重譯《西遊記》變得十分必要。根據韋利自述,《猴》選取了原文的三十個章節,剔除所選章節中的大部分詩詞,對其餘内容,尤其是會話和口語進行了細緻的翻譯[5](ibid.)。

總而言之,筆者搜集的所有文獻材料中并未顯示任何人或部門要求韋利對譯稿進行特定的修改。從選擇翻譯《西遊記》、如何翻譯、到如何修改譯稿,翻譯過程中的所有決策都是譯者獨立做出的。這與Bogic的研究案例中,譯者在英譯 Le Deuxième Sexe(《第二性》)時,受到編輯和出版商的影響與制約而導緻譯文與原文差别較大的情況截然不同(參見Bogic 2010)。

3.2 迅速發起的翻譯項目

在韋利還未完成譯稿以前,斯坦利·昂溫就曾表示自己對《西遊記》的翻譯進展“極為感興趣”[6]。在收到韋利譯稿後的短短兩周内,斯坦利·昂溫完成了譯稿審讀,并立刻寫信給韋利,在信中直接提出了有關出版的問題。這些問題主要包括兩個方面,一是從韋利那裡獲得出版《猴》的授權,二是确定譯本将以什麼形式出版[7]。

韋利曾與斯坦利·昂溫有過多次合作。從1919年起直到出版《猴》之前的二十多年間,韋利大概出版過28部著作,其中有一半都是由斯坦利·昂溫的出版公司出版的(參見Johns 1988)。了解了這個事實,就不難了解斯坦利·昂溫可以根據以往雙方約定的條件來拟寫出版社與韋利之間的合同[8]。從合同起草到簽訂完成取得韋利授權,斯坦利·昂溫隻用了十日。

與取得出版譯本的授權相比,确定譯本的出版形式要難得多。盡管在現有的文獻并沒有顯示斯坦利·昂溫是否詳細制訂了《猴》的出版計劃,可以肯定的是,他充分考慮了當時的出版環境以及政策對譯本生産的限制。斯坦利·昂溫為如何将如此美輪美奂、荒誕幽默的譯本以“最好的形式”呈現出來而傷腦筋。當時正值二戰,資源短缺已給出版商制造了很多難題,加上英國政府也出台了一些限制出版業的政策(Holman 2008),這使得生産精美的譯本難上加難。為此,斯坦利·昂溫約韋利詳談,并在不久後接受了戴維·昂溫的意見,決定放棄使用葛飾北齋的《浮世繪西遊記》插畫,另找一名中國的藝術家專門設計韋利的譯本。然而,關于譯本形式的問題并沒有是以而解決。之後的很長一段時間,越來越多的人參與到《猴》的設計與生産中來。[9]

3.3 精心構思的譯本設計以及譯文校對

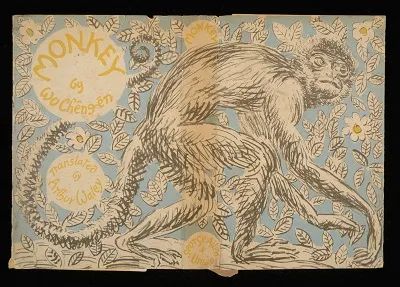

斯坦利·昂溫請韋利推薦一位中國藝術家來為《猴》設計護封與扉頁。當時在倫敦的中國藝術家中,韋利隻認識蔣彜,況且韋利并不喜歡他的作品。于是,韋利借機推薦了英國藝術家格蘭特。一方面,韋利希望格蘭特可以在設計中自由發揮想象;另一方面,作為韋利的朋友,格蘭特可以給出一個合理的要價[10]。

斯坦利·昂溫立刻寫信邀請格蘭特,在信中大緻說明了情況,并附上了韋利描述譯本大緻内容的一段話。韋利也在同一時間寫信邀請格蘭特為譯本做設計。格蘭特接受了兩人的邀請,答應按當時出版業的市場價設計《猴》的護封和扉頁[11]。

在順利地雇傭格蘭特為設計師以後,斯坦利·昂溫似乎将餘下的生産工作交給了出版社的生産部。主管生産部的戴維·昂溫負責譯本的排版和印刷。他認為《猴》是一本與衆不同的書,不僅需要漂亮精美的封面,還需要專門為譯本重新設計排版。在1941年十一月中旬之前,戴維·昂溫就已準備好了兩套排版設計,一套是平常的設計,另一套是新的設計,并寄給韋利征求意見[12]。

大概一個月以後,生産部陸續給韋利寄去校樣,供其校對使用[13]。緊接着又給格蘭特寄去所有的校樣供其了解故事,同時交代了一些除設計圖案以外的其他要求,如護封和扉頁的尺寸,可供使用的顔色種類等[14]。

韋利在1942年一月下旬就已完成了校對工作。他緻信給斯坦利·昂溫詢問格蘭特的設計進展。此前,斯坦利·昂溫并未給格蘭特任何時間上的限制。得知韋利完成校對後,戴維·昂溫立刻催促格蘭特,希望可以先拿到扉頁設計。格蘭特許諾下周一就可以完成所有的設計工作,但是他在交出設計前必須先征求韋利的意見[15]。

盡管格蘭特很快完成了設計原稿,設計階段還遠未結束。出版社需要将這些設計原稿轉化(參與者們稱之為“再生産”)成印刷時直接使用的最終樣稿。這個“再生産”的過程充滿了不确定性,可謂一波三折。在原稿的改動、封面布和樣稿顔色的選擇以及樣稿的生産方法上都發生過反覆。以下的讨論聚焦護封原稿的兩次改動。

第一次改動是出版商提出的。斯坦利·昂溫和戴維·昂溫都對格蘭特的設計原稿很滿意。但考慮到《猴》的特殊性,他們希望護封上猴的圖案首尾調轉,如此一來,猴的頭部與書的正面一緻,猴的尾部以及書名和譯者等資訊轉移到了書的背面(Wu 1965)。格蘭特對自己原來的設計做了簡單的解釋——書的正面先出現猴的尾巴符合書中國猴(孫悟空)反叛的性格,但仍把最後的決定權交給了出版商[16]。

以當時的技術來說,按護封的設計原稿制作樣稿并非易事。負責雕刻模闆的人私自改動原稿,重畫了格蘭特的設計,導緻産出的樣稿中圖案被簡化。這次的簡化與第一次圖案的首位調換相比有了更大的實質上的改變。格蘭特認為簡化後的圖案與他原來的設計不符,是以不願意使用簡化後的圖案。盡管急切想要盡快進入下一輪生産環節,出版社也在查清事實原委後,決定放棄簡化的樣稿,再按原稿制作新的樣稿。經過多方的努力,護封的新樣稿終于在4月底完成。這意味着使用新樣稿進行印刷比使用簡化樣稿印刷晚了約兩個月[17]。

3.4 延遲出版:譯本的印刷與裝訂

此次譯本印刷的進展較為順利,并沒有像1943年底第四版《猴》印刷時,出現因缺紙而導緻延遲出版的情況。盡管如此,在譯本裝訂階段,由于裝訂勞工不能按時完成工作,出版社仍不得不将出版日期由原定的7月9日推遲至7月23日。所幸出版社并沒有因為延遲出版日期而遭受損失,反而有更充裕的時間準備庫存和供應,且有可能讓《猴》在出版時就有相關書評發表進而起到宣傳效果[18]。

總而言之,《猴》的生産過程可以大緻分為六個階段,即文本[19]翻譯(<[20] 1941.10)、翻譯項目發起(1941.10-11)、譯本設計(1941.11-1942.5)、文本校對(1941.12.18-1942.1.21)、譯本印刷(1942.5-6)、以及譯本裝訂(1942.6-7)[21]。在翻譯階段[22],譯者韋利将《西遊記》英譯成《猴》。在項目發起階段,出版商斯坦利·昂溫評估并決定是否出版《猴》,并策劃如何在有限的條件下讓譯本引人矚目。在譯本設計階段,藝術家格蘭特設計了《猴》的護封和扉頁;負責印刷的戴維·昂溫專門為《猴》設計排版。在設計的同時,譯者獨立且高效地完成了校對。最後,印刷工和裝訂工印刷譯本所有的單頁和封面,并裝訂成書。從整體上來看,以上六個階段依次發生。但是校對階段耗時較短,設計階段耗時較長,是以,校對階段在時間上完全與設計階段重合,并且晚于設計階段開始,早于設計階段結束。(見圖1)

圖1:《猴》的生産過程六階段及主要人類行動者

4.結 語

本文運用行動者網絡理論的基本邏輯、相關概念以及研究準則建構了翻譯生産過程描述性研究的理論架構。在此架構下,對《西遊記》韋利英譯本《猴》的生産過程進行了描述性研究。研究發現:(1)與很多經典的翻譯不同,《西遊記》是由譯者自行選擇、獨立翻譯的,用譯者自己的話說,這樣的方式讓他對翻譯充滿興趣和激情,更能保證翻譯品質。(2)最為重要的行動者,即譯者和出版商,都對譯本的設計極為關注。譯本設計可以說是生産階段中最為困難和曲折的行動,涉及的行動者複雜,利益沖突多,消耗的時間是生産過程中最長的。(3)譯本的生産過程中充滿了不确定因素,例如,原稿被私自簡化,裝訂處不再供應設計師原先選則的淡紫色封面布等。這些因素不斷以出人意料的方式編織、更新着翻譯生産的網絡,也不斷改變并最後塑造了譯本的面貌。(4)《猴》的生産過程可以大緻分為六個階段,每一階段有不同的行動者協作達成特定的目的。(5)除了譯者和出版商以外,翻譯行動者還包括設計者、設計模闆的雕刻者、印刷勞工、裝訂勞工等等,每位行動者都會對譯本的生産和譯本本身有或大或小的影響,且依前所述,這些影響在不少情況下是難以預測的。總之,翻譯并不僅僅是譯者完成翻譯工作、出版商生産譯本那麼簡單,其他行動者(如設計者和模闆雕刻者)及其相關行動對譯本生産過程與結果的影響,都不應該被忽視,否則不論是對翻譯活動還是對譯本本身的研究,都是片面的。

最後,必須注意的是,描述翻譯的生産過程并不是目的,而是為更深入的研究做準備。例如,各個翻譯行動者之間如何協調各自利益關系(interests),通過強制通行點(obligatory passage point),共同完成《猴》的出版;翻譯行動者的行為及與其他行動者的關系如何影響其自身在翻譯活動中的角色與身份;非人類行動者在《猴》的生産過程中究竟産生了怎樣的行動,它們的有何種能動性,對其他行動者、譯本的生産以及譯本本身有何影響等問題都亟待讨論。筆者希望在以後的文章中展示以上問題的研究成果,也希望更多的翻譯研究同仁能運用行動者網絡理論研究翻譯個案。隻有積累大量的有深度的個案研究,才能更好地實作行動者網絡理論與翻譯活動研究的共同發展。

基金項目:國家留學基金管理委員會資助項目(編号:留金發[2013]3009)的部分研究成果。

注 釋

1. 因篇幅所限,文中所指“參與者”僅包括行動者網絡理論所指的“人類行動者”。筆者在專著(Translation as Actor-Networking)、博士論文(A Lierary Translation as a Translation Project)和另一篇期刊文章(Visiting elements thought to be ‘inactive’: non-human actors in Arthur Waley’s translation ofJourney to the West)中對非人類行動者進行了詳細的論述。

2. 全文凡涉及斯坦利·昂溫和戴維·昂溫之處皆稱呼全名,以示區分。

3. 斯坦利•昂溫1941年9月25日緻韋利的信 (Records of George Allen & Unwin Ltd.,UoR AUC 127/7)。

4.斯坦利•昂溫1941年10月22日緻韋利的信 (Records of George Allen & Unwin Ltd.,UoR AUC 127/7)。

5.有趣的是,《西遊記》是韋利翻譯的唯一一部中國小說。韋利擅長中詩英譯,在翻譯《西遊記》之前,韋利已是有名的漢學家和翻譯家。他的作品主要是中國古代詩歌的翻譯,經典作品包括A Hundred and Seventy Chinese Poems(1918)和The Book of Songs(1937)等(參見Johns 1988)。

6.斯坦利•昂溫1941年9月25日緻韋利的信(Records of George Allen & Unwin Ltd.,UoR AUC 127/7)。

7.斯坦利•昂溫1941年10月22日緻韋利的信(Records of George Allen & Unwin Ltd.,UoR AUC 127/7)。

8.同上。

9.斯坦利•昂溫1941年10月22日、31日緻韋利的信(Records of George Allen & Unwin Ltd.,UoR AUC 127/7)。

10.斯坦利•昂溫1941年10月31日緻韋利的信,以及韋利1941年11月3日緻斯坦利•昂溫的回信(Records of George Allen & Unwin Ltd.,UoR AUC 127/7)。

11.斯坦利•昂溫1941年11月7日及11月9日與格蘭特的通信(Records of George Allen & Unwin Ltd.,UoR AUC 112/19)。

12. 戴維•昂溫1941年11月14日緻韋利的信(Records of George Allen & Unwin Ltd.,UoR AUC 127/7)。

13. 生産部1941年12月18,19,24,30日緻韋利的信 (Records of George Allen & Unwin Ltd.,UoR AUC 127/7)。

14. 戴維•昂溫1942年1月1,4,6日與格蘭特的通信 (Records of George Allen & Unwin Ltd.,UoR AUC 138/5)。

15. 參見1942年1月20日至23日韋利與斯坦利•昂溫,戴維•昂溫與格蘭特之間的通信(Records of George Allen & Unwin Ltd.,UoR AUC 154/4,UoR AUC 138/5)。

16. 參見1942年1月28日,2月1日戴維•昂溫與格蘭特的通信(Records of George Allen & Unwin Ltd.,UoR AUC 138/5)。

17. 參見生産部1942年3月3日緻格蘭特的信,格蘭特1942年2月26日緻戴維•昂溫的信(Records of George Allen & Unwin Ltd.,UoR AUC 138/5)。

18. 參見韋利1943年12月22,23日緻斯坦利•昂溫的信;戴維•昂溫1942年7月3日緻韋利的信(Records of George Allen & Unwin Ltd.,UoR AUC 181/1, UoR AUC 154/4)。

19.文本與譯本在文中的意義不同。文本指代譯本的文字内容;譯本包括譯文文本及其副文本,強調其本身的完整性。

20.符号<在文中表示“至少”或 “在(某一特定時間段)以前”。

21.對于譯本的印刷與裝訂階段的記錄并不多,也并無确定的開始與結束的标志或日期。文中對這兩個階段的時間劃分是根據《猴》的出版時間及其變動的前因後果推斷的。

22.此翻譯項目還包括了另外兩個階段:市場營銷(<1942.9,<1943.2,<1944.4,<1946.7)和譯本傳播(<1942.1-1966)。由于篇幅限制,且譯本的營銷與傳播并不直接對其生産過程産生影響,本文對這兩個階段不作讨論。

參考文獻

[1]黃德先. 2006. 翻譯的網絡化存在[J].上海翻譯(4):6-11.

[2]孫甯甯. 2010. 行動者網絡理論與應用型翻譯人才的培養[J].高教研究與實踐(2): 47-49.

[3]汪寶榮. 2014. 葛浩文英譯《紅高粱》生産過程社會學分析[J].北京第二外國語學院學報(12):20-30.

[4]汪寶榮. 2017. 中國文學譯作在西方傳播的社會學分析模式[J].天津外國語大學學報 (4):1-7.

[5]Abdallah, K. 2012. Translators in Production Networks: Reflections on Agency, Quality and Ethics [D]. Dissertations in Education, Humanities, and Theology. Joensuu: University of Eastern Finland.

[6]Bogic, A. 2010. Uncovering the hidden actors with the help of Latour: the ‘making’ of The Second Sex[J].MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación, Sin mes: 173-192.

[7]Boll, T. 2016. Penguin Books and the translation of Spanish and Latin American poetry 1956-1979[J]. Translation and Literature25: 28-57.

[8]Buzelin, H. 2005. Unexpected allies: How Latour’s network theory could complement Bourdieusian analyses in translation studies[J]. The Translator 11 (2): 193-218.

[9]Buzelin, H. 2006. Independent publisher in the networks of translation[J]. TTR: Traduction, Terminologie, Redaction19 (1): 135-173.

[10]Buzelin, H. 2007a. Translations “in the making” [C]// M. Wolf & A.Fukari.Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins: 135- 169.

[11]Buzelin, H. 2007b. Translation studies, ethnography and the production of knowledge[C]// P.St-Pierre & P.C.Kar. In Translation – Reflections, Refractions, and Transformations. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins: 39-56.

[12]Callon, M. 1986a. Some elements of a sociology of translation domestication of the scallops and the fishermen of St Brieux Bay[C]// J.Law. Power, Action and Belief. A New Sociology of Knowledge?London: Routledge & Kegan Paul Books: 196-233.

[13]Callon, M. 1986b. The sociology of an actor-network: the case of the electric vehicle[C]// M.Callon, J.Law & A.Ri.Mapping the Dynamics of Science and Technology: Sociology of Science in the Real World. London: The Macmillan Press: 19-34.

[14]Chesterman, A. 2006. Questions in the sociology of translation[C]// J.F.Duarte, A.A.Rosa & T.Seruya. Translation Studies at the Interface of Disciplines. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins: 9-27.

[15]Eardley-Weaver, S. 2014. Lifting the Curtain on Opera Translation and Accessibility: Translating Opera for Audiences with Varying Sensory Ability [D/OL]. UK: Durham University. http://etheses.dur.ac.uk/10590/ [2016-04-10].

[16]Haddadian-Moghaddam, E. 2012. Agents and their network in a publishing house in Iran[C]// A.Pym & D. Orrego-Carmona. Translation Research Projects 4.Tarragona: Intercultural Studies Group: 37-50.

[17]Holman, V. 2008. Print for Victory: Book Publishing in Britain 1939-1945[M]. London: British Library.

[18]Johns, F. A. 1988.A Bibliography of Arthur Waley[M]. 2nd ed. London: The Athlone Press.

[19]Jones, F. R. 2009.Embassy networks: translating post-war Bosnian poetry into English[C]// J. Milton & P.Bandia. Agents of Translation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins: 301-325.

[20]Latour, B. 1987. Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers through Society[M]. Cambridge Mass: Harvard University Press.

[21]Latour, B. 1988. The Pasteurisation of France[M]. tr. A.Sheridan & J.Law. Cambridge Mass.: Harvard University Press.

[22]Latour, B. 1999.On recalling ANT[C]// J.Law & J.Hassard. Actor Network Theory and After. Oxford: Blackwell: 15-25.

[23]Latour, B. 2007. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network- Theory[M]. New York: Oxford University Press.

[24]Law, J. 1986a. On power and its tactics: a view from the sociology of science[J]. The Sociological Review34(1): 1-38.

[25]Law, J. 1986b. On the methods of long distance control: vessels, navigation and the Portuguese route to India[C]// J.Law. Power, Action and Belief. A New Sociology of Knowledge?London: Routledge & Kegan Paul Books: 234-263.

[26]Law, J. 1992. Notes on the theory of the actor-network: ordering, strategy, and heterogeneity[J]. Systems Practice5(4): 379-393.

[27]Lewis, N. 1970. The Silences of Arthur Waley [C]// I.Morris. Madly Singing in the Mountains. An Appreciation and Anthology of Arthur Waley. London: George Allen & Unwin Ltd.: 63-66.

[28]Luo, W. 2018. A Literary Translation as A Translation Project: A Case Study of Arthur Waley’s Translation of Journey to the West [D]. UK: University of Durham.

[29]Luo, W. 2020. Translation as Actor-Networking: Actors, Agencies, and Networks in the Making of Arthur Waley’s English Translation of the Chinese ‘Journey to the West’[M]. New York: Routledge.

[30]Munday,J.2016.John Silkin as anthropologist, editor and translator[J].Translation and Literature 25: 84-106.

[31]Quennell, P. 1970. A note on Arthur Waley[C]// I.Morris. Madly Singing in the Mountains.An Appreciation and Anthology of Arthur Waley. London: George Allen & Unwin Ltd.: 88-92.

[32]Robinson, W. 1967. Dr. Arthur Waley[J].The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland1 (2): 59-61.

[33]Simon, W. 1967. Obituary Arthur Waley[J].Bulletin of the School of Oriental and African Studies30 (1): 269-271.

[34]Sitwell, S. 1970. Reminiscences of Arthur Waley[C]// I.Morris. Madly Singing in the Mountains. An Appreciation and Anthology of Arthur Waley. London: George Allen & Unwin Ltd.: 105-107.

[35]The University of Reading. Records of George Allen & Unwin Ltd.[C]. Special Collections.

[36]Toury, G. 2012. Descriptive Translation Studies and Beyond[M]. Revised edition. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

[37]Tyulenev, S. 2014. Translation and Society[M]. London and New York: Routledge.

[38]Unwin, S. 1960. The Truth about a Publisher: An Autobiographical Record[M]. London: George Allen & Unwin.

[39]Unwin, S. 1995. The Truth about Publishing[M]. New York: Lyons & Burford.

[40]Waley, A. D. 1970. Notes on translation (1958)[C]//I.Morris. Madly Singing in the Mountains. An Appreciation and Anthology of Arthur Waley. London: George Allen & Unwin Ltd.: 152-164.

[41]Wolf, M. 2007. Introduction: The emergence of a sociology of translation[C]//Wolf, M. and Fukari, A. (eds.). Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins: 1-36.

[42]Wu, C. 1965. Monkey: A Folk-Tale of China[M]. tr. A. D. Waley. London: George Allen & Unwin Ltd.

作者簡介

駱雯雁

,現任香港理工大學博士後研究員,2019年畢業于英國杜倫大學(University of Durham),獲哲學博士學位。研究興趣包括翻譯社會學、翻譯史、譯者研究等。