國學很美,但一定要懂得其背後的含義。

最近在網上經常會刷到這樣一段美文:

“君子慎獨,不欺暗室。卑以自牧,含章可貞。大丈夫立于天地之間,當仰天地浩然正氣、行光明磊落之事,克己、慎獨、守心、明性”。

這段話用詞豐富,是國學内容的精華和濃縮。但很多人不解其意,甚至還有很多部落客把它的出處搞錯了。

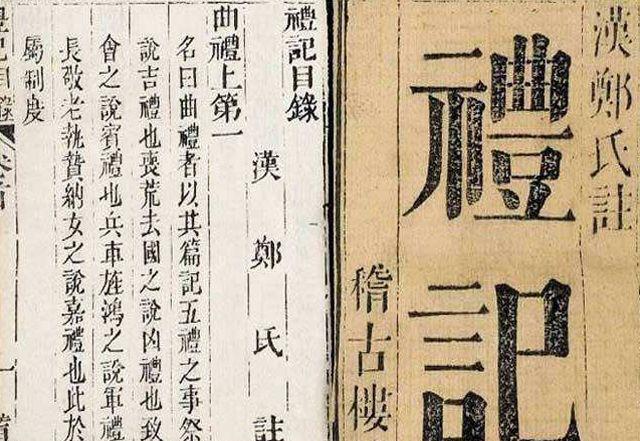

“君子慎獨”,出自《禮記·中庸》。意思是說,有修養的人,在獨處的時候,也能夠遵從内心的道德标準。“慎獨”,是一個人修養的過程,也是修為的一種境界。

“不欺暗室”,最早出自《列女傳·衛靈夫人》。意思是說,要心誠,不自欺。在别人看不到的地方,也要品行端正。

“卑以自牧”,出自《易傳·象傳上·謙》,意思是為人要謙虛,努力提高自己的修養和素質。

“含章可貞”,出自《易經·坤卦》,意思是即便有美德、有功勞,也一定要保持謙虛,不可炫耀。

另外“大丈夫立于天地之間”,出自羅貫中的《三國演義》;“浩然正氣”,出自孟子的《孟子·公孫醜上》;“光明磊落”,出自宋朝大學者朱熹的《朱子語類》。

還有“克己、慎獨、守心、明性”這些詞,也均出自國學的各大典籍。

對此,大家有何看法?歡迎收藏、評論。