重要的不是你做了什麼,而是你的姿态。

作者:伏琴

爸媽研究所(ID:mama_cn)原創首發

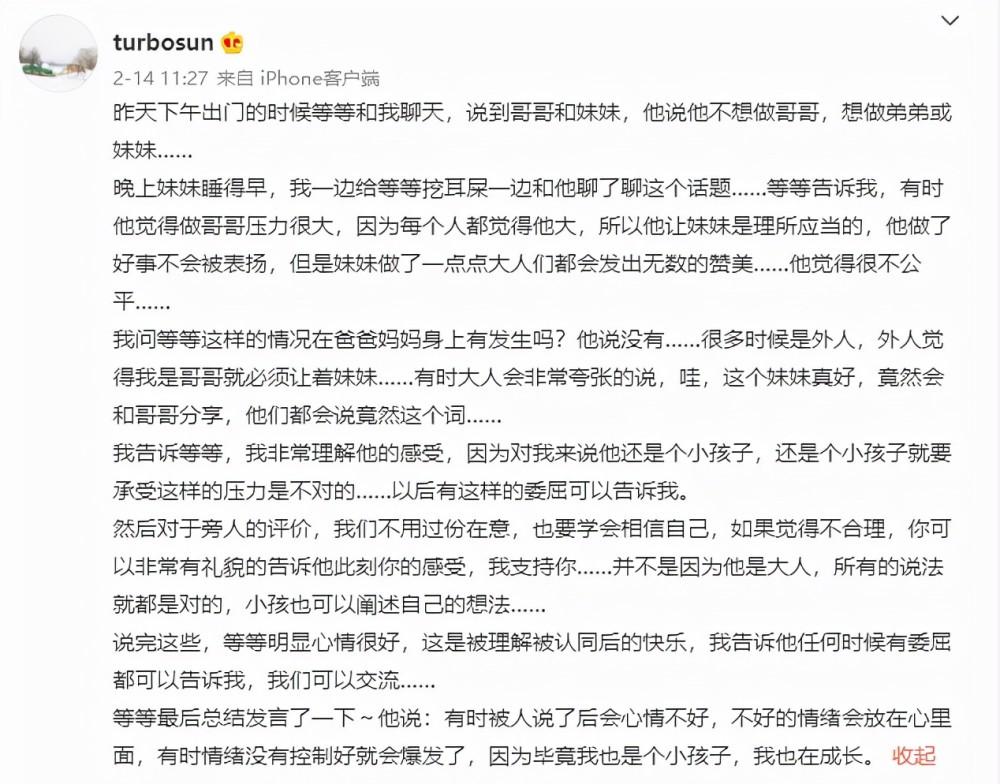

2月14日,孫俪發長文分享與兒子“等等”的聊天内容。

等等說自己不想做哥哥,想做弟弟或妹妹,因為做哥哥壓力很大。

大人都覺得哥哥讓妹妹是理所當然的,哥哥做好事會被忽略,妹妹稍微做一點,大人就會大加贊賞。

即使鄧超和孫俪已經在做父母這上面做得很好了,可身為哥哥的等等依舊有覺得不公平,感到委屈的時候。

面對等等的委屈,孫俪的處理方式可謂是教科書般高明。

她先問等等:這樣的情況在爸爸媽媽身上有發生嗎?

等等說沒有,很多時候是外人這樣說。

對此,孫俪對等等說了這麼一番話:

非常了解你的感受,讓小孩子承受這樣的壓力是不對的,以後有這樣的委屈可以告訴媽媽。

對于外人的評價不用太在意。

要學會相信自己,如果覺得不合理,可以非常有禮貌地告訴他自己的感受。

并不是大人所有的說法都是對的,小孩子也可以闡述自己的想法。

媽媽支援你。

這一番話,讓等等感受到了孫俪真的懂得自己,等等心情明顯好轉,因為被了解被認同而放下了心底的包袱。

正因為被了解,是以才更能了解别人。

也是以,當孫俪最後說“任何時候有委屈都可以告訴我,都可以交流”時,等等才能總結出:畢竟我也是個小孩子,我也在成長。

是的,等等還是小孩,他的這番煩惱與思考,幸運地有孫俪的開解,才能解開心結;

但是許多大寶,并沒有他這麼幸運,有如此了解自己的父母。

他的這番掙紮,正是許多多胎家庭中大寶的心聲與縮影。

01

随着二胎政策放開,二孩家庭越來越多。

許多二孩爸媽左右為難,手心手背都是肉,怎樣才能讓兩個孩子都感到滿意呢?

心理學家曾經設計了一個實驗,讓一個每天回家先擁抱小女兒的媽媽,回家後,不理跑過來等着擁抱的小女兒,而是直接去和哥哥姐姐打招呼、擁抱。

小女兒很驚訝,繼續跑上來打招呼。

媽媽一言不發,将小女兒抱起來,放在了遠處的沙發上,繼續和哥哥姐姐交談。

小女兒再次哭喊着跑過來,說:“媽媽,我在這兒”。

媽媽還是不說話,仍然将小女兒抱起來,放在沙發上,照舊和哥哥姐姐交談。

小女兒感到憤怒,開始打人。

她攻擊的對象不是媽媽,而是哥哥姐姐。

因為覺得哥哥姐姐剝奪了父母對自己的愛。

在小女兒眼裡,媽媽回來就應該先擁抱她,因為媽媽之前一直是這樣做的。她已經形成了習慣,首先擁抱她就是她享有的特權。

是以,她無法忍受媽媽的一次改變,不能容忍哥哥姐姐來侵占她的權利。

這就是父母偏心帶來的後果。

長期享受寵愛的孩子會覺得理所當然,變得自私自利。如果父母對其他兄弟姐妹稍微好點,他都會接受不了。

父母的偏心,不僅會影響受寵孩子的性格,也可能讓失寵的孩子心懷怨恨,産生報複心理。

楊女士是一名二胎寶媽。大寶是女兒,8歲,上國小。二寶是兒子,5歲多,上幼稚園。

二寶年齡小,是以楊女士平時有點偏心。

有時明明是二寶犯了錯,楊女士卻埋怨姐姐沒有照顧好弟弟,反而打姐姐。

姐姐是以心懷怨恨,經常趁媽媽不在家時兇弟弟,甚至打他,而且威脅弟弟不準告訴媽媽。

直到後來媽媽發現二寶胳膊上的掐痕,才知道真相。

父母對子女的不公平待遇,會直接影響兄弟姐妹的關系。

02

因為父母的不公平對待,失寵的孩子可能終生難忘,并且留下心理陰影。

吳奇隆曾在一次采訪中說,小時候,父母定的标準是弟弟進入班級前十五名,哥哥進入前十名,而自己必須班級前三,否則就要挨打。

曾經有一次考了第四名,為了逃避挨打,自作聰明把第四改成第三,結果被父母發現,又是一頓毒打。

和弟弟打架的時候,不管誰對誰錯,媽媽總是護着弟弟。與哥哥吵架,父母責罵的依然是自己。

父母對他們三兄弟的雙重标準讓他一度認為自己是撿來。

小時候受到的不公平待遇,吳奇隆成名之後,依然記憶猶新。

有些人需要用一生來治愈童年的傷痛,而有些傷害甚至帶來直接的惡果。

武漢一位二胎媽媽發現6歲的女兒視力驟然下降,嚴重到上樓梯都會看不清,走着走着就摔倒了。

别人一眼能看到的東西,她卻看不到。

到醫院檢查,發現視力僅為0.15,而正常6歲孩子的視力範圍應該在0.8-1.0之間。

醫生散瞳驗光後,發現小女孩的眼睛沒有任何問題。

醫生懷疑其他因素引起了視力下降,就做了個小測試。

醫生對小女孩說:這是一個藥,是個高科技的東西,點完之後就可以看見了。點了藥後,重新驗光。

同一個驗光師,同一台驗光儀器,小女孩的視力檢查結果變成了1.0,說明孩子視力下降跟心理因素有關系。

這麼小的孩子,怎麼會有心理問題呢?

原來,媽媽自從生下弟弟後,重心放在弟弟身上,姐姐覺得自己受到冷落,郁結在心,是以得了“癔症型眼盲”。

許多大寶在有了弟弟妹妹之後,都會有失落感。

覺得原本寵愛自己的爸爸媽媽再也顧不上自己,覺得自己一下子成了多餘的。

有些孩子性情大變,原本外向開朗的,開始變得敏感壓抑,有些孩子開始厭學……

如果父母對孩子的感受視而不見,沒有足夠的重視,可能對孩子造成難以彌補的傷害。

美國教育心理學家簡·尼爾森指出:

“要同等對待兩個孩子,這樣才不會讓一個孩子形成“受害者”心态,另一個也不會形成“欺壓”心理。

重要的不是你做了什麼,而是你的姿态。”

03

許多二寶媽媽感歎,一碗水端平好難啊,明明自己已經很努力了,可兩個孩子還是覺得父母偏心。

當孩子覺得委屈時,究竟該怎麼辦呢?孫俪的做法可圈可點,值得許多寶爸寶媽學習借鑒。

傾聽孩子的看法,審視自己的行為

知道兒子等等的委屈後,孫俪首先就問,這種情況有沒有在爸爸媽媽身上發生?

首先傾聽孩子的看法,通過孩子的評價來審視自己的行為。

有時候,父母以為自己做得很好,但是孩子不一定這麼認為。父母以為自己很公平,孩子卻覺得偏心。

是以首先要了解孩子的看法,有則改之,無則加勉。

孩子覺得做得不好的,要努力做得更好,這樣才能讓孩子更滿意。

了解孩子的感受,與孩子共情

當兒子講了外人各種不公平的做法後,孫俪表示了解他的感受,讓小孩子承受這樣的壓力是不對的,媽媽支援你。

心理學家武志紅說:“一個人的存在感,來自于他的感受被另一個人看到。”

有時候,孩子的事情,在大人眼裡,就芝麻綠豆大點事,不值一提。

但是在孩子眼裡,卻可能很重要,繞不過去,就感覺天要塌了。

父母容易忽略孩子的感受,以為這麼一個小人兒,哪有那麼多感受。

即使有點小情緒,也無關緊要,不用管他,很快就過去了。

但是被忽略的情緒卻在孩子心裡累積,生根發芽,造成難以彌補的傷痛。

是以,父母要蹲下身子,多聽聽孩子的想法,了解他的感受,與孩子共情,讓孩子感受到父母永遠愛自己,父母始終支援自己。

告訴孩子該怎麼做,學會成長

孫俪告訴兒子,以後有委屈可以告訴媽媽。而且任何時候有委屈都可以告訴媽媽,都可以交流。

另外,對于旁人的評價,不用過于在意。

如果覺得不合理,可以有禮貌地告訴他自己的感受,不是大人說的話都是對的,小孩子也可以闡述自己的想法。

對内,要相信父母,有問題找父母,随時随地,父母都是溫暖的港灣。

對外,一是看淡别人的評價,二是勇敢地表達自己的觀點。

這實質上也是教孩子一種人生态度。

人這一生,總會遭遇各種事情,最值得信賴的始終是家人。

無論發生什麼事情,都可以向父母傾訴,尋求幫助。

無論你做什麼,總有人對你評頭論足,做好自己,不要太在意别人的評價。

另外,要相信自己,要有打破權威的意識。

小時候,不是大人說的話都是對的;

長大後,不是老師、長輩、上司、名人等說的話就是對的,要有自己的主見。

這才是高明的父母,一方面排解了孩子的情緒,另一方面進一步指導孩子以後該怎麼做,讓孩子獲得了成長。

成長在公平中的孩子,學得正義。

成長在關愛中的孩子,獲得自信。

父母的姿态,是孩子一生幸福的源泉。

-END-

爸媽研究所(ID:mama_cn),研究1-6歲家庭教育新知識,是媽媽的教育筆記,是爸爸的帶娃攻略,是孩子的成長能量站。轉載請聯系爸媽研究所。作者:伏琴。

本期編輯:栗子