2022年2月15日,中國傳統節日之元宵節。然而,今年的央視元宵晚會卻從一開始就用酷炫的光效、虛拟的空間,把人們帶入元宇宙的太空。

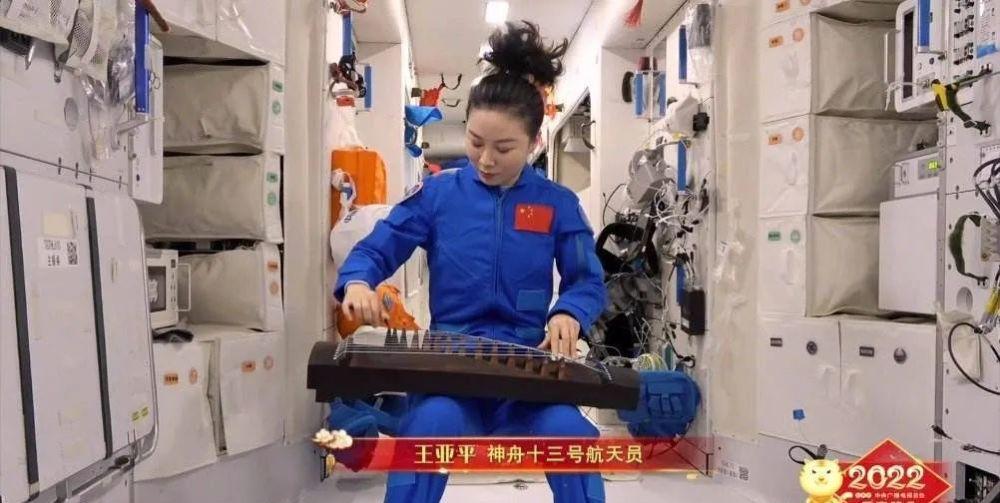

最震撼的,是還在執行航天任務的宇航員王亞平,在空間站彈奏的一曲古筝《茉莉花》:

空間站的背景、身着太空服的宇航員與古色古香的古筝,以及随指尖彈撥傳來的筝弦之音……

目之所見,耳之所聞,給人一種極不真實的時空動蕩與強烈的震撼感。

心潮澎湃裡,腦海倏然閃現蘇東坡在《水調歌頭·明月幾時有》裡的神思:

明月幾時有?把酒問青天。

不知天上宮阙,今夕是何年。

我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。

起舞弄清影,何似在人間……

天上今夕是何年,蘇轼注定無法知道。

但今天的我們無比确信地知道:

月亮裡并沒有嫦娥。

再回到更早的唐代,“吳中四士”之一的張若虛一首《春江花月夜》問出了千萬年以來人們對于時光的困惑:

江畔何人初見月,江月何年初照人?

人生代代無窮已,江月年年隻相似。

不知江月待何人?但見長江送流水。

從人類在地球上誕生開始,月亮還是那一輪月亮,曾照8000多年前賈湖骨笛的主人,曾照先秦戰國諸子百家,曾照秦時長城漢時未央,曾照魏晉風流唐宋繁華,曾照元明清社會動蕩,曾照近現代革命鬥争新中國建設,直到如今的我們……

同一輪月亮,缺了又圓,圓了又缺;人間卻已不知轉變多少滄桑輪回。

無法超越生命絕限的人類,隻能像無限時空裡的過客,看花開花落年年歲歲,哀人生苦短情長慘慘戚戚。

花有重開日,人無再少年。

——陳著《續侄溥賞酴醾勸酒二首》其一

冬去春又來,看那枝頭柳葉嫩、粉花嬌,聽那小河流水清越響叮當,年幼的孩子們沒有憂愁,放肆地奔跑跳躍,笑鬧歡歌,連牆裡的紅杏都忍不住探出頭來,沐浴大好春光……

身處這其中,誰能輕易割舍這個生機無限的美好人間?

《莊子·逍遙遊》有言:“楚之南有冥靈者,以五百歲為春,五百歲為秋。上古有大椿者,以八千歲為春,八千歲為秋。”

楚國南部生長一種叫冥靈的樹,500年為一春季,500年為一秋季。古代有一種叫大椿的樹,把8000年當做一春季,8000年當做一秋季。

這當然隻是古人對生命無限的美好暢想。

正因為人本身無法實作,才要将其轉嫁到自己所崇拜的自然物身上。

然而,生命有代謝,向死而生,無論是誰,都逃不開死亡的規則。

秦皇漢武,曆史上最傑出的幾位帝王之二,一個制六合、取天下,一個平西域、大一統,卻都留下服丹求長生成狂的污點。

《荀子·禮論》:“喪禮者,以生者飾死者也,大象其生,以送其死,事死如生,事亡如存。”

《中庸》:“事死如事生,事亡如事存,孝之至也”。

其實,“事死如事生”不僅僅隻是出于禮與德的要求,更是古往今來、世世代代,人們對活着不忍割舍、又不得不割舍而臆想出的生命永恒的暢想。

但,暢想終究隻是暢快淋漓的幻想。

死者長已矣,生者還是要回到現實,直面一步步接近消亡的人生。

這一點,王羲之想得很清楚:

固知一死生為虛誕,齊彭殇為妄作。

後之視今,亦猶今之視昔。悲夫!

……

雖世殊事異,是以興懷,其緻一也。

後之覽者,亦将有感于斯文。

——《蘭亭集序》

生與死,是不同的;長壽與短命,也是不同的;

不論哪個時代的人,本能地對生的渴望、對死的憂懼,都是相似的。

今天的我們怎樣看待古人的生命盛衰,後世的人們一樣怎樣看待我們。

很神奇,得益于中華文化的傳承不滅,王羲之可以從前人的文字裡參悟生死有期的無奈,在他之後千年,《蘭亭集序》的後世讀者——包括我們,也可以從他撰寫的序文裡咀嚼出相似的領悟。

人事有代謝,往來成古今。

——孟浩然《與諸子登岘山》

傳承,真是一種點滴凝鑄成永恒的宏大力量。

《國家寶藏》的主題曲《一眼千年》的意義,在今年央視春節晚會三星堆文化舞蹈《金面》的“穿越”傳奇裡得以展現:

當我與你深情對視的那一眼,

一眼越千年,

你不必說什麼,

你的滄海桑田,

我懂。

一眼通古今,越千年,這不能不說是一種奇妙、大膽,又讓人感到心酸與欣慰的時空暢想。

央視元宵晚會上來自空間站裡的古筝曲《茉莉花》也一樣:

過去,現在,未來。

容納了當代中國人對中國傳統文化精神的深刻了解,也展示了當代中國人大步邁步太空、大膽開創未來的自信,更把中國人血脈裡傳承千年的逾時空暢想,從文字堆裡的妄想,變成真人版的現實。

不過,中國還年輕,上下五千年,傳承在血脈裡世代不忘的超越時空之路,未來,還将走得更遠,更長……

-作者-

追魚,傳統文化愛好者,希望用文字讓塵封曆史裡的所思所見所感,在這個時代,重新充滿人情味。