《書法課程》

見諸筆墨 | 達于心靈

不可一日無此君

文化核心 | 中國書法 | 最高藝術

妙品 | 安心恬蕩,栖志浮雲:字字不相連屬,寓巧于拙,自成一體

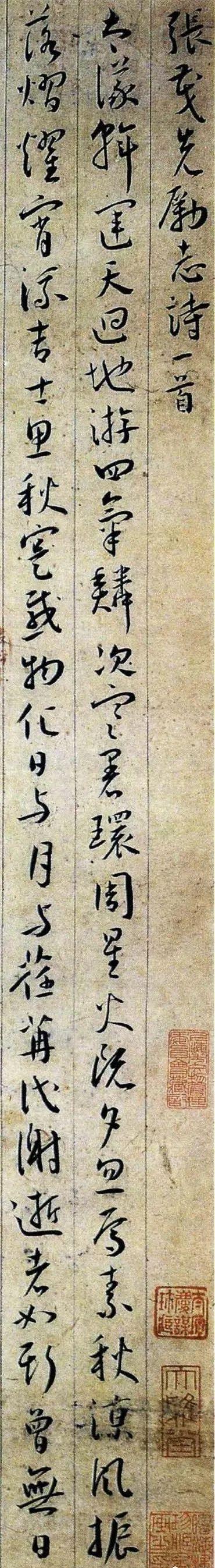

王寵行草《張茂先勵志詩》紙本,縱58.1厘米,橫31.1厘米。上海博物館藏。

雅宜山人錄晉張華四言《勵志詩》九章于烏絲欄中。筆劃常帶波磔,含有章草筆意。字形挺秀,字字不相連屬,寓巧于拙,自成一體,具有高曠超逸的神韻。

西晉文學家張華《勵志詩》九首

一

大儀斡運,天回地遊。

四氣鱗次,寒暑環周。

星火既夕,忽焉素秋。

涼風振落,熠耀宵流。

二

吉士思秋,實感物化。

日與月與,荏苒代謝。

逝者如斯,曾無日夜。

嗟爾庶士,胡甯自舍。

三

仁道不遐,德輶如羽。

求焉斯至,衆鮮克舉。

大猷玄漠,将抽厥緒。

先民有作,贻我高矩。

四

雖有淑姿,放心縱逸。

出般于遊,居多暇日。

如彼梓材,弗勤丹漆。

雖勞樸斵,終負素質。

五

養由矯矢,獸與于林。

蒲蘆萦繳,神感飛禽。

末伎之妙,動物應心。

研精躭道,安有幽深。

六

安心恬蕩,栖志浮雲。

體之以質,彪之以文。

如彼南畝,力耒既勤。

藨蓘緻功,必有豐殷。

七

水積成川,載瀾載清。

土積成山,歊蒸郁冥。

山不讓塵,川不辭盈。

勉爾含弘,以隆德聲。

八

高以下基,洪由纖起。

川廣自源,成人在始。

累微以着,乃物之理。

纆牽之長,實累千裡。

九

複禮終朝,天下歸仁。

若金受砺,若泥在鈞。

進德修業,輝光日新。

隰朋仰慕,予亦何人。

王寵(1494-1533),中國明代書法家。字履仁、履吉,号雅宜山人,吳縣(今屬江蘇蘇州)人。為邑諸生,貢入太學。王寵博學多才,工篆刻,善山水、花鳥,他的詩文在當時聲譽很高,而尤以書名噪一時。

王寵詩文書畫皆精。書法初學蔡羽,後規範晉唐,楷書師虞世南、智永;行書學王獻之,融會貫通。小楷尤精,簡遠空靈。其名與祝允明、文征明并稱。何良俊《四友齋書論》評其書:“衡山之後,書法當以王雅宜為第一。蓋其書本于大令,兼人品高曠,蓋神韻超逸,迥出諸人上。”著有《雅宜山人集》。傳世書迹較多,有《詩冊》、《雜詩卷》、《千字文》、《古詩十九首》、《李白古風詩卷》等。

顧複在評價王寵晚年行草《白雀寺詩》時說:“如懷素,穎圓鋒正。開卷時以其為枝山卷,末款識則雅宜也。得享長年,豈讓枝山獨擅名當世哉!”盡管後來王寵随着書法審美趣味的變化,追求疏淡秀雅的書風,并想極力擺脫祝允明、李懷琳的影響,但一直到後期,其書法的“流宕”之氣亦未能盡除。試将其《七絕二首》和祝允明的書法做一比較即可發現,該作用筆大幅度提按,字間牽絲引帶、體勢變化多端,隐約保留有祝氏書法“流宕”的典型特征。

王世貞稱贊王寵晚年書法“雖結體小疏而天骨爛然,姿态橫出,有威風千仞之勢”。可謂推崇有加。而王寵晚年書法作為流宕與疏淡的沖突統一體,又何嘗不是其憤激與沖淡這一沖突心境的外化呢?——現實人生與人格理想的分離與沖突,使其内心雖有憤激,但又高蹈出塵,但在病痛和失敗的挫折下,他慢慢變得沖淡,成為一個溫和如玉、不激不厲的君子。然而,王寵内心的沖突和痛苦和他懷才不遇所流露出來的感慨與無奈,最終還是掩映在他矜持的文字中。他在《山中答湯子重書》中寫到:“山林之好,倍於侪輩,徜徉湖上,而忘返……頗耽文辭,登臨稍倦,則左圖右書,與古人晤語,縱不能解,片言會心,莞然獨笑,饑而食,飽而嬉,人生适意耳。須富貴何時,誠日夕私賀,恐後之不如今也,尚安望哉!”在憤激與沖淡中,王寵寄情山水,含醺賦詩,靜心作字,度過了他平淡而短暫的一生……

王寵行草《張茂先勵志詩》超清欣賞

書法 發現心靈的美好

思接千載 視通萬裡 心遊萬仞 精骛八極