文章來源

《阿拉伯世界研究》2022年第1期

内容提要

地中海東岸是古代兩河流域文明和古埃及文明的交彙之處,曆來是不同文化和族群交融的地區。公元前三千紀中期,叙利亞北部的埃勃拉城邦蓬勃發展,為後世留下了豐富的文獻資料。雖然叙利亞—巴勒斯坦地區一直被視作西北閃米特人的聚居地,但埃勃拉在語言、文字、宗教、藝術等諸多領域都具有明顯的東閃米特特征。與此同時,埃勃拉文化也包含諸多西北閃米特乃至非閃米特元素。埃勃拉的文化和族群歸屬問題是分析早期文明傳播與族群遷移間關系的一個經典案例。通過分析埃勃拉的語言、衆神、人名、藝術等古代族群身份特征的展現,本文認為埃勃拉在整體上應被視作一個長期受到周邊西北閃米特文化影響的東閃米特族群。這種以東閃米特元素為基礎的混合性是了解埃勃拉文化和族群歸屬問題的關鍵。

關鍵詞

埃勃拉;族群歸屬;古代西亞;地中海東岸

作者簡介

梅華龍,博士,北京大學外國語學院西亞系助理教授

正文

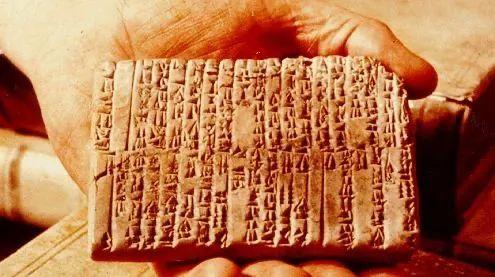

圖檔來源:Pinterest

公元前三千紀的古國埃勃拉(Ebla)位于兩河流域以西的叙利亞地區。埃勃拉遺址的核心是馬爾蒂赫遺址丘(Tell Mardikh),位于叙利亞西北部阿勒頗(Aleppo)西南60公裡左右。埃勃拉城邦是公元前三千紀中期至前二千紀中期叙利亞地區具有代表性的政治和文化中心。埃勃拉城邦的曆史可以分為三個時期。首先,1974年至1975年考古人員在遺址主要宮殿内發現的15,000多塊楔形文字泥闆(公元前24世紀)堪稱埃勃拉遺址内最重要的發現,揭示出埃勃拉曆史上第一個輝煌而強大的時代,即第一埃勃拉。其次,公元前22世紀至前21世紀,埃勃拉城曾遭遇毀滅,但很快在烏爾第三王朝的體系下重獲新生,是為第二埃勃拉。最後,随着烏爾第三王朝的滅亡,埃勃拉再次衰落,進入公元前二千紀後才再度複興,是為第三埃勃拉。這一時期埃勃拉在區域内的政治地位已大不如前,逐漸讓位于以阿勒頗為中心的亞姆哈德王國(Yamḫad),最終被胡裡人(Hurrians)和赫梯人(Hittites)所滅。與公元前三千紀兩次興盛時相比,公元前二千紀埃勃拉的文化、藝術已有一定的變化。雖然尚不能确定是誰在公元前三千紀末滅亡了第二埃勃拉,但是第三埃勃拉的确興起于操西北閃米特語的亞摩利人(Amorites)在兩河流域和叙利亞逐漸掌權、建立諸多地方王朝并最終滅亡烏爾第三王朝的背景之下。在第三埃勃拉時期,城邦的文化特征在繼承第一、第二埃勃拉時期風格的同時,呈現出亞摩利時代的整體特點。考慮到當時叙利亞和兩河地區的城邦和領土國家多由亞摩利王朝統治并可能伴有亞摩利人遷入,很難想象埃勃拉能夠置身其外而完全不受亞摩利移民大潮的影響。換言之,公元前二千紀早中期的埃勃拉應該被視為西北閃米特亞摩利世界的一部分。

那麼,公元前三千紀的埃勃拉人又是什麼人?他們和亞摩利人之間存在何種聯系?由于亞摩利人被視為早期西北閃米特人的代表,加之埃勃拉地處叙利亞西北部,人們很容易将叙利亞以及埃勃拉周邊視為西北閃米特文化的傳統勢力範圍。然而,公元前三千紀的曆史現實顯然沒有幾百年後的亞摩利時代清晰。即便在東部兩河流域叱咤風雲的亞摩利人真的來自西部,我們也無法斷定公元前三千紀的埃勃拉人就是亞摩利人或西北閃米特人。是以,公元前三千紀埃勃拉文化締造者的族群歸屬便成為本文探讨的核心問題。

對古代西亞族群屬性的分析往往離不開陶器風格、藝術特征、聚落和喪葬習俗、社會結構和文化、語言文字、宗教信仰和人名等線索。與許多早期西亞地區的族群相比,公元前三千紀中期埃勃拉留下了豐富的文字資料,給了學界相對于物質文化更加直接和相對确鑿的族群分析元素。學界從人名學、地名學、埃勃拉語言系屬等角度的研究,而争論主要圍繞埃勃拉文化屬于東閃米特傳統還是西邊閃米特傳統。其中,布切拉蒂(G. Buccellati)提出應從城鄉而非東、西閃米特二進制對立的角度了解埃勃拉與亞摩利人的關系。本文以文字資料為主、考古發現為輔,從語言、宗教信仰和藝術特征三個最能展現族群特質的方面分析公元前三千紀埃勃拉的族群歸屬特征及其在不同時代的發展變化。在此基礎上,本文将對布切拉蒂的假設作出評議,進而探讨埃勃拉人的族群歸屬問題及其與後來西北閃米特亞摩利人的關聯。

一、語言與早期埃勃拉的族群歸屬

我們了解埃勃拉語言的主要資料來源是寫于公元前24世紀的埃勃拉檔案。埃勃拉出土的楔形文字泥闆資料多為行政和經濟文獻,也有國際條約、咒語、占蔔,或具有文學、神話性質(如ARET V.6, 7)的文獻。從文字和書寫傳統來看,埃勃拉的楔形文字傳統兼具外部和本土特征:其早期的書寫和拼讀方式可能受東部兩河流域和馬裡的影響;自國王伊爾卡蔔·達穆(Irkab-dāmu)時期開始,埃勃拉楔形文字傳統逐漸在文字細節上也呈現出自身特點。

我們關注的焦點則是語言本身,特别是埃勃拉語在閃米特語言中的位置以及它是否是一門獨立語言。嚴格地說,後者并不僅是一個語言學問題,也是一個術語和命名問題。更重要的是,在現代社會,語言的劃分受到政治和文化因素的影響。有些完全可以互通的語言,随着政治的分化而被視為不同的語言。而在讨論一門古代語言應被看作“獨立”語言時,我們往往很難了解其背後的政治動因,是以應更多關注這門語言的整體特征及與其他語言的共性,并據此探讨語言的系屬問題。在關注語言整體特點的同時,也應關注其獨特性,特别是與同系屬的語言相比具有何種明顯的獨創性差異,以及哪些特征受到了其他語言的影響。

(一)埃勃拉語的整體特征

埃勃拉語在整體上展現了東閃米特語的特征,并與叙利亞地區不同時期的西北閃米特語之間存在較大差異。在詞彙方面,埃勃拉語與其他阿卡德語方言共有的詞彙較多。在動詞變位方面,埃勃拉語中的動詞和阿卡德語各類方言一樣,使用字首變位形式來描述過去發生的動作即“過去式”(preterite),這一點有别于使用字尾變位即“完成體”(perfect tense)的大多數西北閃米特語。比如:

da-si-ig[tassiq]=你親吻了(ARET XIII 1 r. XII 12)

daš-gul[taṯqul]=你稱重了(ARET XIII 15 v. I 8; III 17)

i-sa-gur[yiskur]=他說了(ARET XVI 1 r. VIII 23)

其次,埃勃拉語中表示現在或将來的動詞形式也采用字首變位法,且與阿卡德語一樣,在詞根第一和第二輔音之間有一“a”:

i-ra-ba-ša-am6[yirabbaṯ-am] =他(将)上訴/他(将)證明自己的法律訴求 (ARET XVI 11 v. IV 5)

ne-sa-bar[nisappar]=我們(将)送、寄(ARET XIII 13 v. III 7)

再次,埃勃拉語動詞的字尾變位與在阿卡德語中一樣表示一種狀态(Stative),有時有被動含義。而在很多西北閃米特中,字尾變位是完成體,可以帶直接賓語。

最後,埃勃拉語和阿卡德語一樣,動詞完成體帶有-ta-中綴,而這種變位方式基本不見于西北閃米特語:

ig-da-ra-ab[yiktarab]=他已祝福過(ARET XI 1 v. VIII 15)

ne-da-ma-ru12[nītamar]=我們已看到(ARET XVI 10 v. II 3)

上述特征表明埃勃拉語與阿卡德語在動詞變位方面高度一緻。

此外,從詞幹的分布和特征來看,埃勃拉語中的使役詞幹(Causative Stem)與阿卡德語一樣使用-š-來表示。當然,盡管許多西北閃米特中使役詞幹的符号是-h-或-ˀ-,但單憑-š-本身無法斷定埃勃拉語屬于東閃米特語。在作為西北閃米特語的烏加裡特語中,使役詞幹也用-š-表示。

除動詞外,埃勃拉語中也有若幹名詞變化與阿卡德語一緻而基本不見于西北閃米特語,如表示地點的名詞尾綴[-ūm]和表示趨向的名詞尾綴[-iš](如ga-tum-ma ga-ti-iš[qātūmma qātiś],“從一隻手到另一隻手”)。埃勃拉語中形容詞的陽性複數形式也與阿卡德語相同(-ūtum)。需要注意的是,埃勃拉語形容詞陽性複數的詞尾形式與陽性名詞複數并不一緻。而在西北閃米特語中,名詞和形容詞的詞尾一緻。其中,形容詞陽性複數一般以-ū/īm(烏加裡特語、希伯來語、腓尼基語等)或-īn(阿拉姆語、摩押語等)結尾。

在語序方面,埃勃拉語和阿卡德語一樣以主賓謂為主流,但也有謂主賓和主謂賓這兩種語序。其中,謂主賓展現了西北閃米特特征,但也可能是原始閃米特語的遺存。是以,可以說埃勃拉語的語序在整體上也展現了東閃米特語的特點。

(二)埃勃拉語與其他東閃米特語的差異

埃勃拉語與同屬于東閃米特語的阿卡德語之間也存在顯著差異。其中一些差異似乎罕見于其他阿卡德語方言。在閃米特語中,動詞中綴-t-時常可以使動詞産生互相、被動或自反的含義(如阿卡德語的Gt, Dt, Št詞幹;希伯來語的tD即Hithpael詞幹)。在埃勃拉語中則存在一種既加字首ta-/tu-、又加中綴-ta-的形式,其含義與隻有一個-t-中綴的自反或互相動詞無異。比如,Gt(n)動詞詞幹的不定式在阿卡德語中一般為pitrusum或pitarrusum(詞根為p-r-s);在埃勃拉語中則有dar-da-bí-tum[tartappidum]的形式。同樣,Št(n)詞幹的不定式在阿卡德語中的形式是šutaprusum;在埃勃拉語中則存在du-uš-da-ḫi-sum[tustaˀḫiḏum]和du-uš-da-gi-lum [tustaˀkilum]這種形式。在這幾個例子中,埃勃拉語的形式都帶有兩個t詞綴。

在詞彙方面,埃勃拉語的介詞sin(si-in,有時也拼寫成si-ma,意為“向着……”)不見于阿卡德語或西北閃米特語。除埃勃拉語外,這個介詞僅存于埃勃拉語和古南阿拉比亞諸方言(Old South Arabian)中的賽博伊語中(Sabaean/Sabaic)。賽博伊語中存在一個介詞s1wn(“向着……”)。賽博伊語中的s1對應原始閃米特語中的š,而這一輔音在埃勃拉語中發成[s],因而這兩個詞的對應關系是可能的。這個介詞有可能是原始閃米特語在兩門相距較遠的分支語言中的偶然遺留。

埃勃拉語還有兩個疑似語音方面的特征頗具特色:一是有時輔音r會被寫成l;二是輔音l偶爾可以脫落。

r寫成l的情況如下:

ti-la-ba-šu[tirabbaṯū](ARET XVIII 13 r. II 4)

ma-ḫi-la[maḫir](ARET II 5 r. VIII 1)

l脫落的情況如下:

ti-na-da-ú[tinaṭṭalū](ARET XI 1 v. V 7)

i-a-ba-ad[yilappat](ARET XI 1 v. VIII 18; 2 v. VII 25)

ne-ˀà-la-a[niḥallal](ARET XVI 5 r. V 9)

i-da-kam4[yihtalk-am](ARET XIII 5 v. X 12)

ne-mi-ga-am6[nimlik-am](ARET XVI 5 r. V 9)

我們首先需要明确一點:這些特征展現的是書寫或正字法問題,還是真正的語音問題?r寫成l這種拼法,現有證據似乎難以判斷。而l的脫落似可由上述最後一個例子(ne-mi-ga-am6=[nimlik-am])明确為語音問題,因為專門用一個符号來表示[mli]這種複輔音開頭的音節并不符合楔形文字的書寫習慣。與此同時,l的脫落并不是一定的——很多l得以保留。上述幾個例子表明,l在不同的環境下均可脫落,包括元音之間、詞末、輔音開頭音節之前的音節末尾、緊随上一音節末尾輔音的音節開頭。不過,這些例子并不能反映重音與l脫落的關系。埃勃拉語中的r寫成l和l脫落這兩個現象或許來自于底層語言的影響,但也有學者指出在烏爾第三王朝時期和後來古巴比倫時期馬裡的文獻中也偶有類似現象出現。

需要指出的是,有些埃勃拉語與阿卡德語諸方言之間的差異展現了明顯的西(北)閃米特語特征。這類差異集中在詞彙領域。比如,在人稱代詞方面,埃勃拉語中的“我”并不是阿卡德語中的anāku,而是與阿拉伯語的ˀanā和阿拉姆語的ˀánâ類似。此外,埃勃拉語中很多動詞詞根僅出現在西北閃米特語當中,并不見于阿卡德語諸方言,如ˀhb、ˀmn、pll、rkn、rmm、skr等。有的詞根在阿卡德語中隻出現在深受西北閃米特語影響的阿瑪爾納書信當中,如ntṣb。此外,動詞第三人稱陽性複數所使用的人稱字首既有yi-也有ti-(在後來的巴比倫和亞述阿卡德語中為i-),而這一特征也出現在馬裡阿卡德語、阿瑪爾納書信和烏加裡特語中。前兩者曾受西北閃米特語的影響,而烏加裡特語本身就屬于西北閃米特語。最後,埃勃拉語的介詞也常展現出西北閃米特語的特點,如ˁal(在……上)、min(從……), balu(沒有……)、bana(在……之間)都是常見于希伯來語、阿拉姆語等西北閃米特語(部分也見于阿拉伯語)的介詞。埃勃拉語與阿卡德語諸方言共用的介詞包括ana(向着、到、對),in(在……裡面),ašti/išti(從……)等。

關于上述差異是否足以讓我們認定埃勃拉語是一門獨立的東閃米特語而非阿卡德語的一種方言,學者們的看法見仁見智。埃勃拉語雖然在語音和形态變化方面的細節上與衆不同之處,但整體上與其他阿卡德語方言之間沒有本質上的差異。用施特雷克(Michael Streck)的話說,埃勃拉語與後來的亞述、巴比倫方言之間的差別并不比亞述、巴比倫方言之間的差別更大,而自己獨特的創新特征也不多。在詞彙方面,埃勃拉語與阿卡德語方言之間共有的基礎詞彙很多,但同時明顯受到西北閃米特語影響。因材料所限,語言特征之外的判定因素(如政治主權、民族主義等)在此案例中難以探究。若以語音、詞法、句法和基礎詞彙為判斷标準,似乎應該将埃勃拉語視為一種受西北閃米特語影響頗深的古阿卡德語方言(屬亞非語系閃米特語族東閃米特語支)。

二、宗教傳統與早期埃勃拉的族群歸屬

(一)埃勃拉的本土神祇

埃勃拉諸神有些出現在不同類型的文獻特别是祭祀品統計中,有些則隻出現在人名中。其中一些神祇具有鮮明的埃勃拉本土和叙利亞特征,與西北閃米特傳統或兩河流域傳統的關系都不甚明顯。這類神明包括如庫拉(Kura)、伊施哈拉(Išḫara)和尼達巴爾(NIdabal/Hadabal)等。

庫拉(dKu-ra)毫無疑問是埃勃拉文獻中最重要的神祇。埃勃拉的檔案至少有200多次提到庫拉。這些資料大多記錄了獻給庫拉神的貢品(nindaba=“祭品”;níg.ba=“禮物”),包括金銀錠、金銀飾品(如gú-gi-lum=“手鍊”)、羊、面包和衣物等。在這些文獻中還提到了庫拉神乘坐的戰車(giš-gígir-sumša-tiu5 dKu-ra...,如ARET XI 2 23)以及供奉庫拉的廟宇(édKu-ra,如ARET III 800 I)。目前還無法将庫拉的廟宇與考古發現中的神廟對應起來,但其位置大概在宮殿(sa.zaxki)中或宮殿附近。而且,與同時期某些其他神祇(如阿勒頗的哈達)不同,庫拉隻在埃勃拉一地被供奉,是以可以視之為埃勃拉獨有的保護神。作為保護神,庫拉及其配偶巴拉瑪(Barama)與埃勃拉的國王、王後和王權概念本身關系密切。每年一月的庫拉節來臨之時,國王會參加一個潔淨儀式,在儀式上王權會被更新。由于庫拉、巴拉瑪與象征母親的女神甯杜爾(Nindur)關系密切,甯杜爾在這個儀式上也會象征性地給予庫拉新生。學者紮拉貝爾格由此認為,庫拉應該被視為所謂“年輕一代”戰神。“年輕一代”指神祇多為諸神之主的兒子或下級。在兩河流域,具有戰神特征的城邦保護神可能被看作兩河流域主神恩利爾(Enlil)的兒子。而在公元前二千紀後期的烏加裡特,則有兼具風暴神和戰神特點的年輕一代神祇巴力(Baal)晉升為衆神之王的神話。不過,庫拉并無風暴神的特征。是以,我們并不能根據兩河流域或西北閃米特的神話傳統推測庫拉的特質及其與其他神祇的關系。此外,紮拉貝爾格的研究表明,雖然在名字上類似,但很難确定庫拉與胡裡(Hurrians)文化圈中的諸如庫爾維/庫拉(Kurwe/Kura)、庫裡(Kurri)等神祇之間是否存在直接關系。畢竟埃勃拉的“庫拉”是否應該這樣釋讀尚無定論。除貢品記錄外,庫拉也出現在人名中(如ku-ra-da-mu;šu-ma-dKu-ra),共24次。總之,庫拉并不是常見于西亞地區的閃米特神祇,是埃勃拉宗教信仰本土特征的展現。

另一位重要的本土神祇是伊施哈拉,一位在叙利亞北部頗具影響力的女神。在埃勃拉,伊施哈拉(dAMA-ra/dBARA7/dSIG7.AMA/dBARA7-ra/dBARA7-iš)被提及40次以上。這些文獻還偶爾提及多個伊施哈拉的分身,特别是出現了近次的20 dBARABARA7-iš/ra má-NEki和出現了13次的dBARA7/dGÁxSIG7-iš/-išzu/su-ra-am/muki。伊施哈拉與埃勃拉的主神庫拉之間關系也很緊密。雖然巴拉瑪是庫拉的官方配偶,但是伊施哈拉被視為城邦及其統治者的守護女神。獻祭财物記錄中多次提及“國王的伊施哈拉聖所”(dagxdAMA-raen),展現了伊施哈拉女神與國王的特殊關系。伊施哈拉和埃勃拉的關聯在公元前三千紀末期赫梯語和胡裡語的《解放史詩》(Epic of Emancipation)中亦有展現。伊施哈拉在這部史詩中被描述為埃勃拉的守護神,這表明她在埃勃拉的特殊地位延續到了公元前三千紀末期。

這位女神的起源不明。意大利學者阿爾奇(A. Archi)認為伊施哈拉曆史悠久,代表了埃勃拉的底層文化。而Išḫara這個名字也許和西閃米特的“š-ḫ-r”有關。伊施哈拉也曾被看作是西北閃米特神達幹(Dagan)的配偶。而最終伊施哈拉的影響延伸到了安納托利亞和兩河流域,與女神伊施塔(Ištar)融合,最終成為胡裡諸神之一。無論如何,伊施哈拉和埃勃拉的特殊關系使其可被歸類為具有鮮明叙利亞北部特色的埃勃拉本土神祇。

尼達巴爾是埃勃拉的另一個重要神祇,在埃勃拉獻祭記錄中出現了40次。而尼達巴爾在各地的分身多見于祭品記錄。比如,“盧班的尼達巴爾”(NI-da-bal lu-ba-anki)被提及逾110次,“阿魯加杜的尼達巴爾”(dNI-da-bal a-ru12-ga-duki)則被提及66次之多,“阿基魯的尼達巴爾”(dNI-da-bal ˀa-gi-luki)也出現了近40次。此外還有“哈馬的尼達巴爾”(dNI-da-bal ˀa-ma-duki),此處的哈馬就是如今叙利亞的同名城市。其中,尼達巴爾與盧班和阿魯加杜這兩處屬于埃勃拉附庸國阿拉拉赫的城市關系尤為緊密。兩位埃勃拉公主曾在盧班擔任“神的配偶”(dam.dingir),即女祭司。尼達巴爾神的這個分身每年十一月都會在不同的城鎮之間巡遊(šu-mu-nígin)。埃勃拉檔案中還提及了“宮殿的尼達巴爾”(dNI-da-bal sa-zaki),這或許與埃勃拉宮殿中的尼達巴爾祭壇存在關聯。與其他神祇一樣,大量貢品被配置設定給尼達巴爾。不過,在人名中這個神名較為罕見。總之,尼達巴爾可能是埃勃拉諸神中僅次于庫拉的核心神祇之一。

以上提及的三位神祇隻是埃勃拉本土神的代表。它們展現了公元前三千紀叙利亞北部的宗教傳統,有的或許與後來的胡裡傳統有關。但是,這并不代表它們的來源就是胡裡文化。此外,雖然伊施哈拉的名字可能有西北閃米特背景,但在整體上埃勃拉的主要神祇具有鮮明的地方特色,有别于後代西北閃米特諸神傳統。

(二)具有西北閃米特特征的埃勃拉神祇

叙利亞北部曆史上一直是不同文化交融的地區,除這些具有鮮明埃勃拉特色的神之外,西北閃米特神祇在埃勃拉獻祭文獻中的地位也較高。有些西北閃米特神和前述幾個埃勃拉主要神祇一樣,在該地區擁有祭祀中心并接受大量貢品。其中,最重要的是被提及超過次的阿達(80 dˀà-da)。阿達在阿勒頗的分身被提及達57次,而阿勒頗在此時期是埃勃拉的附庸國,也是阿達神的崇拜中心。埃勃拉的阿達即後世西北閃米特文化中地位最高的風神哈達(Hadad/Haddu,兩河流域的Adad),在公元前一千紀是阿拉姆人(Arameans)最重要的神。另一個在後世極為重要的西北閃米特神祇是拉薩普(dra-sa-ap)。這位與冥界關系緊密的神在馬裡亦有發現,後來也出現在烏加裡特、腓尼基、阿拉姆乃至希伯來聖經中(如《申命記》32:24中的“רשף”)。

有些相當重要的西北閃米特神名則僅出現在人名中。比如,伊勒(il/ilum)在閃米特語中既是泛指“神”的普通名詞,也特指某一個神。在烏加裡特和其他迦南文化以及希伯來聖經中,伊勒(El,即אל,伊勒在希伯來語中的形式)被視為衆神之主。不過,由于埃勃拉文獻并未提及伊勒的祭祀中心,此處“il或ilum”可能是“神”的泛稱。阿爾奇認為,早期叙利亞人群有部落乃至遊牧背景,是以明确的、以城市為中心的神祇祭拜并不成熟。在早期人名中的神名部分并不一定是指某确定的城市主神。是以,“伊勒”可以指某家族所信賴、倚仗的任何神祇。在阿爾奇看來,這也展現了古代近東所常見的個人和家庭宗教傳統。阿爾奇的觀點基本上是可信的。值得注意的是,盡管另一位西北閃米特主要神祇達幹在埃勃拉也隻出現在人名中(16次),但獻祭記錄超過30次提及“圖圖爾的主”(dBE du-du-lu/la-laki),接受不同類型的祭品或禮物(nindaba/níg.badbe du-du-lu/la-laki;ARET I 10 3; II 12 4)。換言之,達幹在埃勃拉擁有自己的祭祀中心并接受金銀等祭品。鑒于“El”在人名中如此常見,如果此處它指專有名詞“伊勒神”,則它不應該出現在人名中卻不見于埃勃拉獻祭文獻(即沒有屬于自己的祭壇、聖所)。是以,伊勒在埃勃拉可能并不特指某一個的神祇。

(三)兩河流域諸神對埃勃拉的影響

埃勃拉資料中提到的神中還有一些展現了兩河流域宗教對埃勃拉的影響。埃勃拉獻祭記錄中提及了來自兩河流域的諸多著名蘇美爾神祇,包括衆神之王恩利爾(Enlil)、智慧之神恩基(Enki)及其配偶甯基(Ninki)、月神辛(Enzu,在人名中按其閃米特形式拼為zu-i-nu,亦見于詞彙表VE 799)、太陽神烏圖(Utu)、象征學識的女神尼薩巴(Nisaba)以及兩河流域北部強國基什(Kish)的主神戰神紮巴巴(Zababa)。兩河流域的閃米特女神伊施塔(Ištar;在埃勃拉拼作阿施塔daš-dar)在埃勃拉的地位變化也值得關注。在埃勃拉檔案所記錄的時期,伊施塔出現在獻祭記錄中及人名内。這些記錄還提及了不同地區的伊施塔分身(TM.75.G.12717中還出現了伊施塔的複數)。有的文獻提到了前往位于哈内杜的伊施塔神廟的行程(du-duin ḫa-a-NE-dukiáš-daédaš-dar;TM.75.G.2328 R. xiii 6-11)和送給馬裡國王、為“紮爾巴德的伊施塔(daš-dar za-àr-ba-adki)”準備的大量金銀(ARET VII 9 17:21等)等資訊。根據詞彙表VE 805,伊施塔在埃勃拉與在兩河流域一樣,也等同于伊南娜(VE 805:dinanna=aš-dar),而伊南娜則出現在一篇埃勃拉贊美詩中(ARET V 7 V 2’)。整體上看,伊施塔在這一時期在埃勃拉的影響力有限。但公元前二千紀早期即亞摩利時期的考古資料表明伊施塔在這一時期可能已取代庫拉,成為埃勃拉最重要的神祇。

(四)埃勃拉宗教傳統的其他特征

從埃勃拉的人名來看,有些人名中的元素雖然出現在神名的位置,但本身有其他寓意,并不是擁有祭祀中心的神祇。如埃勃拉國王人名中常見的-līm(部落)和-dāmu(血緣),表示“名字”或“後代”的-šum和-zikir。也有“國王”(-malik-)、“正義”(-išar-)等元素出現在人名中,充當“神名”元素。有些地名可能被神化并出現在人名中,如公元前三千紀叙利亞地區得到強國馬裡和納加爾以及附屬于埃勃拉的名稱阿勒頗,都可充當人名中的神名元素。納加爾對應的神祇配偶形式“甯-納加爾”(nin-nagar)出現在馬裡的資料中。

除獻祭之外,埃勃拉人也會通過咒語、占蔔等方式争取神對現實生活的幹預。而這些活動也可能反映出埃勃拉與兩河流域宗教傳統的關系。以占蔔為例,埃勃拉的占蔔活動與和兩河流域一樣,圍繞着作為祭品的羊展開。占蔔師将羊肝取出,并根據羊肝的形狀、紋理、脂肪分布等情況預測戰争勝負和經濟狀況。埃勃拉的占蔔術語也與兩河流域接近,如“觀察”羊肝的動作寫作ba-la-um(barûm),同阿卡德語;“占蔔師”寫作lúmáš(-máš),而máš在蘇美爾語中指用于占蔔的羊。

從整體上看,埃勃拉在宗教和信仰展現了叙利亞北部本土、兩河流域以及西北閃米特等三種文化的結合。首先,所謂“古代叙利亞”本土文化的具體特征很難定義。在這一時期,後來在此地區活躍的胡裡人及其文化尚未完全成型,但從神名等方面可以看出埃勃拉的宗教文化帶有明顯的非閃米特、非兩河元素,譬如“庫拉”這種用閃米特語或蘇美爾語無法解釋的神名。其次,見于埃勃拉資料的西北閃米特神祇則展現了埃勃拉所處的大環境,也反映了西北閃米特文化的亞摩利人影響力上升之前就已經流行于叙利亞地區。最後,兩河流域的神明及宗教活動範式(如獻祭、巡遊、羊肝占蔔)給埃勃拉本土傳統的産生和發展提供了平台。盡管無法斷定埃勃拉宗教文化的源頭是兩河流域的蘇美爾和阿卡德文化,但兩河文明本身特别是其宗教習俗和思想無疑使埃勃拉的本土習俗、信仰和價值觀得以整合、發展并形成體系。

三、藝術特征與早期埃勃拉的族群歸屬

與早期叙利亞文明的許多其他方面一樣,埃勃拉在陶器制造及以陶器和金屬制品為載體的形象藝術及其他手工藝術品等方面,也展現出本土傳統與外來影響特别是兩河流域文明的交融。

首先,埃勃拉在制陶工藝方面展現了早期叙利亞地區陶器制造的普遍特征。我們目前對埃勃拉及其周邊地區陶器樣式、陶器生産及使用的了解,主要來源于若幹地區的集中出土發現。在埃勃拉城市内部,大量不同類型的陶器發現于G宮殿。而在宮外,位于埃勃拉遺址下城西北部P區南部的一座房屋(P4号建築)内,也發現了功能性的陶器集合。在埃勃拉城市之外的小型遺址中也有大量陶器出土,例如位于阿勒頗東南45公裡處建于埃勃拉城市被毀後的小型地區中心圖坎遺址丘(Tell Tuqan)。研究顯示,埃勃拉城内(取樣為G宮殿内的陶器遺存)與城外(圖坎)的本地産陶器在原材料以及工藝方面并沒有明顯的差異。從整體生産技術上看,埃勃拉G宮殿的陶器與同時期包含圖坎、阿菲斯遺址丘(Tell Afis)等地在内的埃勃拉地區陶器生産技術和風格類似。其中城市地區的陶器生産更傾向于生産标準化高的制品,如高腳酒杯、卵形罐等。而這一時期叙利亞地區整體的陶器生産中心化和标準化仍不明顯,具有多中心的特征。

與制陶工藝方面的叙利亞本土特征不同,埃勃拉在圖像藝術中方面則在以兩河流域為源頭——如對滾印(cylinder seal)的使用——的同時,兼具本地特色。其中,帶有不同圖案主題的滾印印記是我們了解埃勃拉圖像藝術的重要途徑。在埃勃拉,用于封印的泥塊(bullae)和陶器表面是滾印印章出現的主要媒介。在封泥上的滾印往往與早王朝時期兩河流域的藝術風格類似,但以争鬥場面為主,宴會場面則基本不見于埃勃拉滾印之上。埃勃拉的滾印一般隻有一幅條狀圖案(不分上下兩幅),有一些在頂部和底部有由幾何圖案構成的條帶,有的在頂部還有一條由人和動物頭部圖案組成的飾帶。争鬥圖案一般涉及動物(如獅子、牛和鹿等較為溫順的動物)人、牛頭人和神祇。在一枚印章上,一位牛頭人還舉起了一個看起來似乎由四顆人頭圖案組成的盤狀物。在其他印章上還有手持鹿後腿的男性和與牛形人物相擁的女性形象。陶器上帶有的印章圖案,在埃勃拉地區目前共發現約50例。根據意大利學者馬佐尼(Stefania Mazzoni)的研究,大部分印章圖案集中于球形波紋罐和球形三足罐兩類陶器。同時,陶器上的印章圖案主要分為幾何和植物主題與豐産女性圖案兩種。其中,前者主要出現在波紋罐上,後者主要出現在三足罐上。目前還很難判定陶器上的滾印圖像起到的是裝飾、象征作用,還是在行政上分門别類的作用。馬佐尼指出,這些印章可能标示了器皿的功能或裡面所裝的物品。而有關豐産和放牧的圖像,則可能是為了求吉兆。

除了滾印圖像外,在埃勃拉還出土了豐富的藝術品,展現了埃勃拉文化和政治精英對權力話語的了解、建構和表達。考古學家在G宮殿發現了國王和一位女性(或許是王後)的木制雕像,以及帶有國王及其随從雕像的雪花石飾闆。宮殿内還出土了滑石制的男性和女性頭飾,也可能是國王和王後的物品。學者皮諾克(Frances Pinnock)認為,國王的形象在埃勃拉乃至公元前三千紀的叙利亞地區整體的圖像藝術傳統裡都占有關鍵位置。與強調國王與神祇密切關系的同時期兩河流域傳統相比,埃勃拉地區權力的展現主要圍繞着國王及其家庭(特别是王後和大臣)本身,而王宮就是呈現這些形象及其背後的價值體系的核心區域。在G宮殿内出土的軍旗上甚至沒有神祇的形象。此外,真人大小的國王塑像就矗立在王座所在的大殿入口兩側。而在王宮其他房間内也裝飾有帶有國王形象的嵌闆。在埃勃拉的特産雕刻并嵌有飾物的木質家具上,國王和其他王室人物形象也時常出現。埃勃拉和早期叙利亞其他政治中心以展現國王形象為核心的藝術風格,可能也影響了後世叙利亞乃至兩河流域新亞述帝國的王權思想及其藝術呈現。最後,盡管埃勃拉藝術品中國王形象居重要位置,但在埃勃拉尚未發現兩河流域常見的國王碑銘。

需要指出的是,除兩河流域的持續影響外,地處兩河文明與埃及文明交彙之處的叙利亞自然也與後者建立了文化上的聯系。例如,埃勃拉G宮殿内曾出土一個刻有埃及第六王朝法老裴皮一世(Pepi I)頭銜的雪花石膏制容器蓋。

總之,作為商貿重鎮的埃勃拉,在文化上展現了不同地區特色的交融。其中,滾印的使用使埃勃拉的藝術呈現出明顯的兩河流域特征。作為早期叙利亞地區城市文明的代表,埃勃拉在以藝術表達的權力概念體系與意識形态上頗具自身特色。

四、埃勃拉人與亞摩利人:族群歸屬差異還是城鄉差異?

上述讨論為我們明确回答“埃勃拉人屬于什麼族群歸屬”這一問題奠定了一定基礎。嚴格地說,由于無法确認埃勃拉地區的統治者和平民是否屬于同一個族群,而絕大多數文獻及考古資料僅提供有關統治階層的資訊,是以我們的推論也存在局限性。假如埃勃拉統治階層在語言、宗教上的特征反映了埃勃拉文化創立者的來源,則這種文化在早期就已具有明顯的混合特征。首先,埃勃拉語是一種具有本地特征東閃米特語。其次,盡管埃勃拉最具影響力的神祇如庫拉或許有非閃米特背景,有些後來還曾被納入胡裡諸神,但許多埃勃拉的重要神祇在後世的西北閃米特宗教中地位至關重要。最後,在藝術上埃勃拉兼具兩河流域和叙利亞本土特征。除這三點之外,還需注意埃勃拉本土的人名主要是閃米特人名且大多帶有西北閃米特語特征。在這一時期的叙利亞北部邊緣也存在族群歸屬不明的人名,用閃米特語或蘇美爾語都完全無法解釋。至少其中一小部分可能與後來在此地區十分重要的胡裡人有關。總之,早期埃勃拉文化具有東、西閃米特及非閃米特的混合特征。

由此可見,早期埃勃拉文化所展現的特征難以歸于任何一個特定族群。值得注意的是,在語言文字和宗教(特别是人名中的神名元素)這兩方面,起到主流作用的傳統來源分别是東、西閃米特傳統。那麼,埃勃拉文化的創造者應被歸為東閃米特人,還是西閃米特人?是東閃米特人采用了西北閃米特的某些信仰和文化元素,還是叙利亞本土業已存在的西北閃米特人學習了東閃米特語言和楔形文字?

意大利學者布切拉蒂(Giorgio Buccellati)另辟蹊徑,認為在公元前三千紀,作為一個文化—語言—族群概念的“西北閃米特”可能尚未出現,是以“東、西之别”并不存在。他認為,後來被看作“西北閃米特”文化早期代表的亞摩利人在公元前三千紀并不應被看作是一個與“西”這個方位有特殊關聯且在語言、民族上已完全區分于其他閃米特人的族群。在自然條件與相應的經濟模式的影響下,在鄉村生活的閃米特居民可能因為降水不足而在叙利亞南部、東部的某些地區走向半遊牧化。同時,鄉村生活使他們既從屬于某一以城市為核心的政治實體,又與城市的居民和文化逐漸區分開來。甚至他們的語言也逐漸有别于城市居民的語言,進而形成某種“社會方言”(sociolect)而非傳統語言上由地域決定影響的方言(dialect)。所謂亞摩利人,就是鄉村人,與他們相對應的是埃勃拉、阿卡德等城市中心人口。這兩類語言當時并未完全分開,但鄉村話更存古。如果布切拉蒂的說法成立,那麼我們似乎可以認為,埃勃拉語裡面的所謂“西北閃米特”元素隻是尚未分化的北部閃米特(如以阿拉伯半島為閃米特諸語的“南部”區域)語言的共有特征。這些元素因鄉村語言存古而得以儲存,而在阿卡德語這種城市語言中則已經消失。如此一來,埃勃拉文化的族群歸屬背景便應該被歸為某種夾雜着鄉村語言特征的北部閃米特文化,與“東”、“西”分野并無關聯。

然而,盡管布切拉蒂的理論不乏新意,但有一些問題仍無法解釋。首先,如果公元前三千紀北部閃米特語言的内部分化不以東、西為界線,而是城鄉二進制對立,那麼不同城市中心之間的方言何以存在較大差距?如上所述,埃勃拉語在詞彙方面(介詞、動詞)以及部分形态學、語音特征上與薩爾貢時期的阿卡德語(也是城市方言)差距頗大。這種差别恰恰屬于地域差異而非城鄉差異。其次,按照布切拉蒂的邏輯,或許可以推論,既然鄉村語言即亞摩利語存古,那麼埃勃拉語的“西北閃米特”特征也是因為存古,而存古的原因則是他們受鄉村人口(即他眼中的亞摩利人)影響很大。然而,根據埃勃拉文獻記載,亞摩利人(在埃勃拉文獻中依蘇美爾語稱為Mardu)在埃勃拉似乎被看作一個位于當今叙利亞中、東部從帕爾米拉向東北延伸到幼發拉底河的政治實體,埃勃拉文獻還提到過亞摩利的“國王”。是以,亞摩利人和埃勃拉似乎是分開的兩個群體。布切拉蒂自己也認為,在埃勃拉内部似乎沒有亞摩利人。若亞摩利人在埃勃拉文化中的直接影響不大,那麼埃勃拉語究竟為何“存古”而有别于東部的阿卡德語?布切拉蒂的理論未能解答此問題。再次,亞摩利語是否真的存古?實際上,我們對公元前三千紀的亞摩利語知之甚少,大多隻能依靠人名來了解。而判斷一個人名是亞摩利語還是阿卡德語,有時隻能看動詞字首是ya-還是yi-。現存亞摩利人名中缺少字首加雙寫第二詞根字母的未完成體和明确的、能帶賓語字尾變位(人名中的字尾變位區分于動詞狀态型)。而恰恰是這兩種特征的有無,影響着我們對一種閃米特語是否存古的判斷。是以,布切拉蒂關于亞摩利語存古的結論,實際上很難證明。

綜合前文對埃勃拉某些文化特征的歸納,我們不妨可以提出一種更為簡明的觀點:即埃勃拉等叙利亞城邦和附近的鄉鎮甚至部分村落的居民就是東閃米特移民,本身就講與兩河流域阿卡德語同源的語言。與此同時,以亞摩利人為代表的西北閃米特人在那一時期已經形成在語言、宗教上别具特色的另一種族群,而叙利亞的鄉村地區恰恰就是他們的聚居地。經過一段時間的共存和交流,埃勃拉的東閃米特人群在語言、宗教、人名乃至藝術各方面吸收了業已存在的西北閃米特元素。在語言方面,形态變化、句法基本與薩爾貢時期的阿卡德語類似,但詞彙層面則有西北閃米特特征,這說明埃勃拉語的本質上是一種東閃米特語。文法和形态變化方面保守,而詞彙上廣受西北閃米特語影響,這也符合語言接觸中借用現象發生的規律。在宗教、人名等方面,非閃米特和西北閃米特元素的影響則更大。這一時期北叙利亞的西北閃米特文化和非閃米特文化,或許是底層文化,或許和東閃米特文化一樣屬于外來移入的文化,但它們都為埃勃拉等東閃米特文化增添了新的色彩。

五、結語

以埃勃拉城邦為代表的公元前三千紀叙利亞文化為我們展示了地中海東岸地區早期文明的特征。這一時期的叙利亞在文明的基礎屬性上(語言及部分宗教特征)明顯具有兩河流域東閃米特文化的特點。與此同時,西北閃米特的特征已經滲透到語言、人名、宗教和藝術等方面,在某些方面甚至起主流作用。本文認為,東閃米特是其族群文化的主體,主要是因為其語言屬于東閃米特語。東閃米特語在叙利亞這一後世西北閃米特語通行區的出現,或許因為早期叙利亞城邦曾普遍使用東閃米特語,而後被西北閃米特人群逐漸吞沒;也可能因為西北閃米特人群早已生活于此,而埃勃拉等城市是外來東閃米特人形成的“語言孤島”。無論哪種情況,都說明公元前三千紀的埃勃拉居民及其文化源頭是和阿卡德居民一樣的東閃米特人群。

這一結論并不令人意外。事實上,早在公元前四千紀末,西亞早期文明的發展就與兩河流域文明核心區的向外擴張關系密切。在這一時期,兩河流域南部蘇美爾地區的經濟和文化水準達到一定高度。同時,為更好地控制遠離蘇美爾城邦的資源和貿易通路,以烏魯克(Uruk)為代表的蘇美爾政治力量開始向外擴張,在伊朗、兩河流域北部、安納托利亞、叙利亞北部哈布爾河(Habur River)和拜利赫河流域(Balikh River)等地區建立了殖民地和據點。這一波城市化在叙利亞北部持續到公元前三千紀初期結束。當然,由于在埃勃拉地區并未發現烏魯克類型的陶器,它應該并非烏魯克擴張的直接産物。有些學者認為,埃勃拉的初期發展可能源于烏魯克擴張結束之後叙利亞北部地區于公元前三千紀中期開始的第二波城市化。而促成第二波城市化的因素也可能包括來自兩河流域文明核心區的第二波移民。在公元前三千紀中期,操東閃米特語的人群和蘇美爾人一樣也是兩河流域文化元素的傳播者,很可能曾經向西遷徙并在叙利亞地區建立了城邦文明。操東閃米特語的埃勃拉就是其代表之一。當然,截至埃勃拉文獻所記載的公元前二十四世紀,叙利亞的西北閃米特和非閃米特元素也已成為了埃勃拉文化特征不可分割的一部分。總之,埃勃拉在語言、文字、宗教、人名、藝術等各方面為我們提供了考察早期文明傳播、政權建立與族群遷移之間關系的經典案例。

(本文觀點僅為作者個人觀點,不代表上外中東研究所和本微信訂閱号立場。)

本訂閱号關注中東研究的重大理論與現實問題,釋出上海外國語大學中東研究所的學術資訊。