原标題:海南周刊 | 落筆峰下有陶園

文\圖 海南日報記者 徐慧玲

午後,陽光斜照在大樹的枝葉上,斑駁的光影在用陶罐、瓦片砌成的牆面上緩慢爬行。庭院裡,幾名學生或在拉坯機前拍打手中的泥土,或用車刀小心修整陶坯,沉醉在陶藝世界裡。庭院外,鳥鳴和狗叫聲此起彼伏,一派田園景象。這裡便是藏身于三亞落筆峰下一個村子裡的東崖柴燒工作室。該工作室是三亞學院學生校外實踐平台,主要任務是燒陶。

陶是大地之母的藝術,是泥與火的交融。近9年來,三亞學院藝術學院教師楊丹和他的學生們,在這個小小的天地裡,用原始的方法制陶燒陶,探尋他們心中的陶藝之魂。

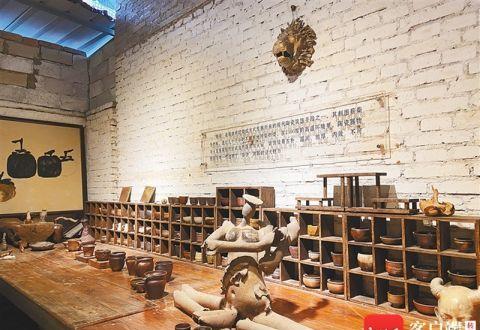

東崖柴燒工作室陳列的作品。

建柴窯燒陶器

雞舍被改造成了工作室

“三亞學院雕塑專業和産品設計專業的學生對陶藝有所了解,掌握了一些理論知識,我們建立工作室的初衷是為學生提供一個實踐平台。”楊丹開門見山地說。

2013年11月的一天,楊丹和好友在學校附近的黎族村莊轉悠,他們的想法很簡單:找一處合适的場地,建一座柴窯燒陶。幾經輾轉,他們在距學校不遠的南丁村尋得一棟破舊的紅磚房——村民老李家的雞舍。後來,這裡被改造成了東崖柴燒工作室。

工作室取名“東崖”,緣于其位于落筆峰東面山腳下。柴燒,是指工作室以木材為燃料燒制陶瓷。在還沒有氣窯、電窯的年代,柴燒是最常見的陶瓷燒制方式。

這棟有三進庭院的平頂磚混建築,凝聚着楊丹、楊叔和一屆屆學生的心血。已年逾七旬的楊叔是楊丹好友的父親。2014年,楊叔自河南遷居三亞。他的加入,讓工作室的建設有了實質性進展。平整土地、種樹、砌牆、建窯……為了節約成本,楊丹和楊叔幹起了建築工、園林工的活。

庭院西側的一面牆上,砌着30餘塊泥土方塊,上面刻有姓名和日期。這些大多是到東崖柴燒工作室參加校外實踐的學生的作品。庭院裡一處不到3米高的小“建築”特别有意思,楊丹稱之為“陶塔”,該“塔”由一些沒燒好的陶器堆砌而成。楊丹對陶器成品有嚴格的挑選标準,每次開窯後,稍有瑕疵的作品也會被舍棄。盡管如此,他也認為,即便是燒壞了的作品也是有生命的,把它們堆成“塔”,是為了紀念那些成全别人而犧牲了自己的陶。

每年春天,會有幾株嫩綠的藤類幼苗從“陶塔”裡探出頭,仿佛在訴說着陶土的新生。

東崖柴燒工作室燒制的陶壺。

做陶如做人

專注忘我成就精彩

人們腳下不起眼的泥土,是制陶人手中的創作原料。他們不斷揉搓、修整,賦予泥土新的形态和生命。

“做陶就像做人,每一步都要走得踏踏實實。”楊丹說,制作燒制一件陶器要花一周甚至更長時間,隻有專注、忘我、精益求精,才能成就陶器的絢爛。這是楊丹對制陶的了解,也是他對學生的要求。

東崖柴燒工作室采用原始的方法制陶,産量比較低。從2014年2月22日燒出第一窯陶器至今,一共才燒了80窯。

制陶工序繁瑣,首先展現在選用和加工陶土方面。“柴燒陶器專用陶土種類多,經常需要燒陶者進行配比才能達到要求。如今東崖柴燒工作室所用的陶土,最長的存放了近8年。”楊丹手中的泥料經過拍打、揉搓後,變得格外柔軟、光滑。

這種泥料是楊丹和學生2014年在三亞天涯海角遊覽區附近一個村莊找到的,泥質細密軟滑,呈暗紅色,被稱為“紅塘泥”。楊丹說,從野外采回的陶泥大都有“野性”,泥質太過嬌縱,容易開裂,需通過曬幹、敲碎、浸泡發酵、過濾泥漿等工序進行提煉,重複十幾遍,再混入其他的陶泥和瓷泥,才能用于制陶。

揉泥、拉坯、旋坯、修坯……制陶是一個将想法和創意變為現實的過程。将揉好的陶泥放在拉坯機轉盤中心,轉盤開始旋轉後,雙手配合操作,一件件陶坯雛形初現。

“修坯是精細活,稍有不慎,陶坯便會碎掉。”三亞學院藝術學院學生鄧嘉穎說,東崖柴燒工作室制作的大多是茶壺、茶杯等器具,修坯需掌控好刀的方向和力度,這種技巧無法從書本中學會,隻能在實踐中摸索,通過不斷“試錯”找到感覺。

楊丹(左)在指導學生制作陶坯。

裝窯看起來簡單,實際上也有學問。楊丹和楊叔會根據火在窯内燃燒的路徑和串流情況,在不同位置擺放不同的陶坯,以達到最好的效果。

“燒窯用的木材需提前一個月準備,我們工作室有一個原則,絕不為燒窯而伐木,采的都是自然倒下的樹或枯木。”楊丹介紹,台風天過後,他和學生經常去三亞學院後山撿木材,附近村民也會将修剪的龍眼樹、荔枝樹枝幹送去工作室。

燒窯的過程令人期待而又充滿不确定性,成功或失敗,在此一舉。這份不确定性,或許也是陶藝的魅力之一。3天到5天的時間裡,楊丹和學生輪流投柴,柴火噼啪作響,火焰溫度高達1200℃。

窯内,泥、火、木互相博弈,開始創作奇迹;窯外,是一場漫長的等待。

東崖柴燒工作室陳列的陶罐等。

追求質樸之美

期待能燒出海的顔色

柴燒器物之美,美在原始質樸。以柴燒的方式燒陶,追求的是自然、素樸與唯一性。

“柴燒器物造型簡練,我們在制作的過程中注重保留手工的痕迹和陶土的原始肌理,不給坯體上釉。”楊丹說,以柴燒的方式燒陶,對日期的選擇比較随意,攢夠能裝滿一窯的陶坯時,便可入窯、封窯、燒窯,不會像燒汝窯瓷器那樣為了燒出天青色而等煙雨天氣。柴燒的灰燼産生的落灰釉,使陶器呈現出粗犷的質感、樸拙的色澤。

柴燒的陶器,每一窯、每一件各有特點,可謂“入窯一色,出窯萬彩”。楊丹說,古時人們常用“十窯九不成”這句話來形容柴燒陶瓷的不易,即便已燒了80窯,他對燒窯也沒有十足的把握。

開窯當天,是東崖柴燒工作室最熱鬧的日子。慕名而來的陶藝愛好者、村民和工作室的從業人員擠滿了庭院,一件件陶器帶着餘溫呈現在人們眼前。

楊丹說,開窯時制陶者也不知道自己的作品“長相”如何,隻顧着從灰燼中尋找美麗和希望。倘若作品上呈現出意想不到的落灰或火痕效果,便會感到如獲至寶。有的作品初見時隻覺平平無奇,過一段時間再看,又能發現它的美。

經過近9年的發展,東崖柴燒工作室已經形成了陶器制作、燒制、銷售的完整鍊條。一些學生在此學習制陶燒陶,并将優秀作品對外銷售,還有不少外國人慕名來此學習制陶技藝。

來工作室參加校外實踐的學生走了一批又一批,隻有楊丹、楊叔和那兩隻被收養了好幾年的流浪狗“耳朵”“雪糕”在此堅守。

近幾年,楊丹把貝殼粉等三亞海洋文化元素融入制陶中,希望能燒制出獨具三亞特色的陶器藝術品。雖然效果不太理想,但他仍在摸索之中,“對東崖柴燒工作室而言,燒得最好的永遠是下一窯。”楊丹說,期待有一天工作室能燒出大海的顔色。(徐慧玲)

來源:海南日報