IT之家 2 月 12 日消息,據中國科學院地質與地球實體研究所消息,火星大氣逃逸是火星探測的核心科學問題。探索火星大氣逃逸,有助于闡釋火星全球氣候環境的演變過程。

研究表明,太陽風是驅動火星大氣粒子逃逸的最有效驅動源之一。這是由于火星沒有全球磁場,太陽風可直接與火星電離層或大氣離子發生互相作用,并通過電磁力不斷剝蝕、加速大氣離子逃逸到行星際空間。

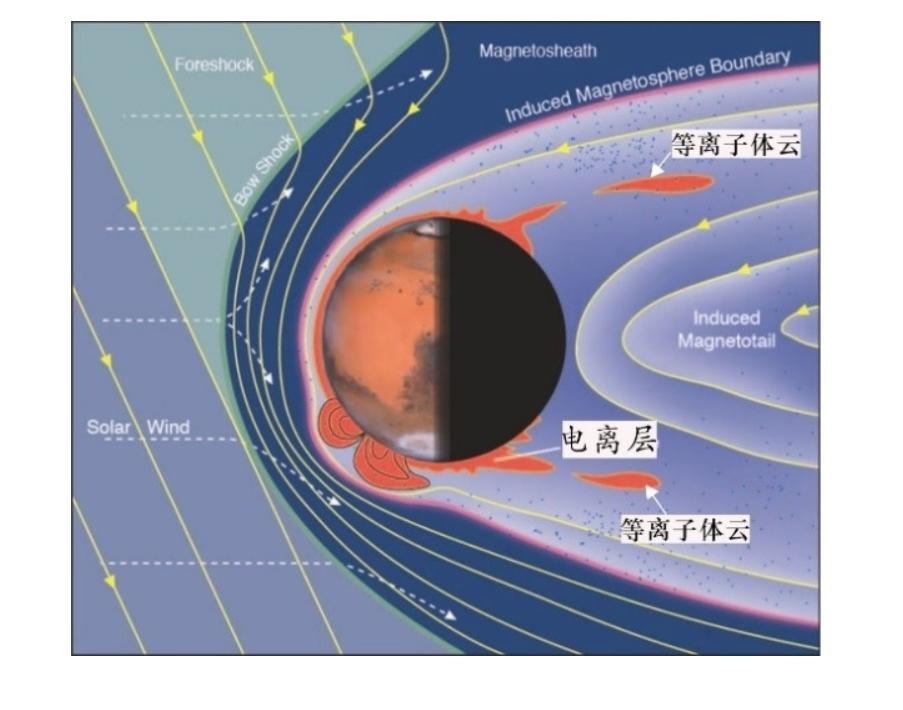

早期觀測表明,太陽風與火星電離層互相作用可驅動或剝離大團的火星電離層離子(如 O+、O2+),形成“等離子體雲”爆發式、整體式地逃逸掉(圖 1)。然而,受制于飛船的觀測高度和儀器探測性能,關于“等離子體雲”尤其是低高度的“等離子體雲”的形成與演化機理,知之甚少。

為此,利用美國 MAVEN 火星探測器搭載的多種高性能科學探測儀器的資料觀測,中國科學院地質與地球實體研究所博士研究所學生張馳與研究員戎昭金、魏勇,以及瑞典空間實體研究所、德國馬克斯 普朗克太陽系研究所、美國加州大學伯克利分校等合作,首次發現并報道火星低高度(600 km)範圍内觀測到的周期性等離子體雲結構(圖 2)。

不同于以往研究,該周期性低高度的“等離子體雲”結構顯示出一系列新的觀測特征:離子能譜呈現出色散特征(能量高的離子可較早被觀測到),不同火星離子成分具有大緻相同的速度,且等離子體雲的出現伴随着總磁場增加,以及強的太陽風電子沉降特征。分析結果表明,這些等離子體雲是起源于低高度電離層區域(~120 km 高度),沿着開放磁力線尾向逃逸。同時,估算顯示,該事件中“等離子體雲”可顯著提高火星大氣離子的逃逸率。這表明“等離子體雲”是火星大氣離子逃逸的主要方式。

根據這些觀測特征,如圖 3 所示,研究提出“等離子體雲”的可能形成機制應為:

周期性的太陽風壓縮火星磁層,誘發太陽風磁場與火星殼磁場之間發生周期性地磁場重聯,磁場重聯産生了開放磁力線以及沉降的太陽風等離子體,沉降的太陽風等離子體加熱低高度電離層等離子體,使這些低高度等離子體周期性地向外逃逸。

該研究首次報道了火星低高度等離子體雲結構,并提出了其可能産生的實體機制,這對于了解火星離子逃逸以及太陽風與火星互相作用具有重要的科學意義,并為後續分析大陸“天問一号”火星探測資料提供了重要的指導方向。

IT之家了解到,相關研究成果發表在 The Astrophysical Journal Letters 上。