在我們對于兒童天性的追求中,大多數人都認為童年應該是和熱鬧緊密相連,孩子的天性應該是好動與好奇的。但瑪格麗特·懷茲·布朗認為,童年需要的安靜常常被忽略了,而安靜能讓一個孩子在自己的思想中暢遊。

循着這樣的思路,我突然發現瑪格麗特的書中的确充盈着一種靜谧。她常常以極其簡單的字詞完成整個故事,無論是向兒童房裡每一樣事物道晚安的《晚安,月亮》,還是那個不斷地與媽媽上演逃跑與追逐之戲的《逃家小兔》,包括那本瑪格麗特尚未完成的《小鳥的葬禮》,它們有一種共同的氣質:安靜。而這種共同氣質的來源便是瑪格麗特本人的生活經曆。它觸及到了生命的核心,告别、逃離、死亡,但卻淡去了那些驚濤駭浪,就像兔媽媽所幻化的一陣風,爆裂的藏在海底深處,小兔子依然有躲避風暴的自由。

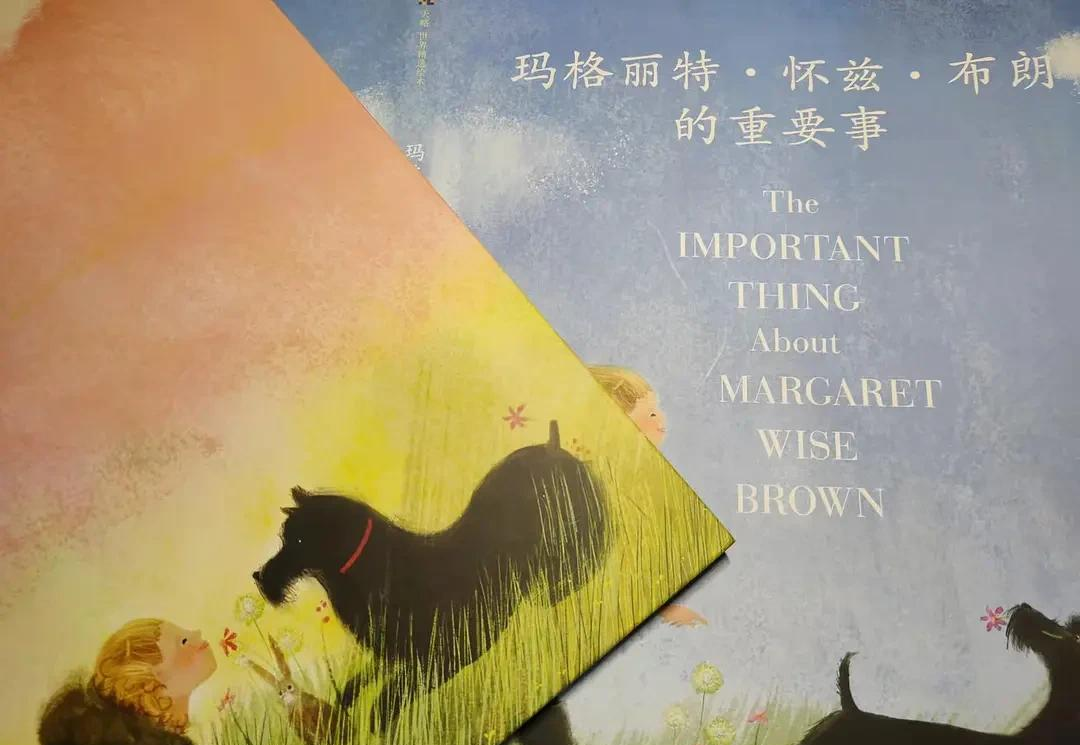

我曾經讀過《瑪格麗特·懷茲·布朗》的文字作者麥克·巴内特創作的另一本繪本:《穿毛衣的小鎮》,在那個故事裡,撿到毛線盒的安娜貝爾不停地織毛衣,她給小狗織,給房屋織,給樹織。而她的毛線盒似乎永遠都用不完。這的确是一本安靜的繪本。我想,正由于這種安靜的契合,麥克·巴内特所撰寫的《瑪格麗特·懷茲·布朗的重要事》應該天然更接近瑪格麗特。

這是一個靜靜講述的故事,讀者也隻需靜靜聆聽的故事。作為人物傳記,它好像并不豐富也不是那麼完整,隻是截取了瑪格麗特人生中重要的那些片段,但卻足夠驚人。“當瑪格麗特的一隻兔子死去時,她會給它剝皮,然後披上它的皮毛。”我們會覺得這樣的故事過于血腥,但這隻是一種不動聲色的驚人。

但麥克·巴内特不僅僅在用文字重複瑪格麗特的人生,他也在借此表達他的童書理念,不是以論文的形式字正腔圓地論述,而是在平等的姿态在讀者的耳邊絮語,這自然是一種靜谧的溫柔。他靜靜地講述着瑪格麗特在世人眼中的奇怪之處,并且預判着讀者的反應。他希望讀者反應之後的反應,他希望讀者能夠穿過瑪格麗特奇怪的事件,抵達她的内心,接納這樣一個獨特的存在。

奇怪,不是一個需要被糾正的詞語。世人卻時常以太多的标準來規訓整個世界,将不符合要求的一律烙上“專家不推薦購買”的印記。或許那個圖書館員安妮·卡洛爾·摩爾舉起圖章的時刻,她享受的是标記“不正常”的權力帶來的愉快,因為正是有着“不正常”的存在,正常才顯得安全。但我們的世界應該允許一些奇怪靜靜地運作着。不是因為襯托正常,“這些書讓人感覺很真實。這些書很重要。”如果隻有正常存在,那麼正常就像是一種假象,真實就意味着要有不正常,要有奇怪的存在。

也許我們可以做的就是,即使你加入了紐約圖書館内的茶會,也不去幹擾那對獅子旁邊的不太熱鬧不太瘋狂的茶會。