長久以來,科舉制一直誤認為古代中國的偉大制度創造。尤其是它疏通階級流動的作用,往往最受後人稱道。但匪夷所思的是,科舉制的效仿者僅止于北韓與越南,哪怕是儒學當道的日本都未受多大影響。雖然近代歐美的公務員考試被許多人視作科舉制的學生,但二者的政治效力卻大相徑庭。畢竟,西方從來沒有哪個地方官是通過考試選拔的。

那麼,人類曆史上為何僅有中、朝、越三國熱衷于科舉取士呢?

莫非其他文明國家都不存在階級流動嗎?情況當然沒有那麼簡單!

普通人都有階層上升期盼 不可能甘願為他人充當“畜力”

首先,我們必須明确一個觀念:任何文明都有且必須存在階級流動,沒有哪個統治者會希望自己的下屬是一群酒囊飯袋。解決該問題的主要手段,就是引入競争機制,從平民中提拔有潛力的人才種子。比如歐洲中世紀的騎士制度,就是為領主充當統治工具的軍人繼承。是以,隻要平民技藝高強、甚至能自備鞍馬盔甲等武器,就有機會被晉升為騎士。倘若在後續的戰鬥中軍功卓著,自然會進一步得到官爵封賞。

歐洲中世紀的騎士群體 就充當着階層流動職能

如果不想走武人路線,那麼做個受人尊敬的學者也不失為階級晉升的良選。據美國霍普金斯大學的約翰-鮑德溫博士研究:1178-1215年間,在16位留下過傳記資料的巴黎大學教師中,就有4人出身低下、3人是私生子、1人來自市民階級,還有7人屬于中小領主家庭。僅有1人來自大貴族家庭!這意味着哪怕是在遍地貴族的歐洲中世紀,隻要努力上進,那麼無論文武都有階級的流動空間。

中世紀的巴黎大學 讓很多底層子弟有了出頭希望

此外,歐洲中世紀的平民晉升方式,也确實跟東方的科舉有本質差別。其中最典型的現象,就是歐洲的各級地方政府,其首腦往往為世襲貴族把持。平民休想像科舉制那樣,一夜之間登上公爵、伯爵的寶座。此類現象貌似很不合理,直覺反映出貴族階層對公權力的深度壟斷。但隻要分析東西方的權力結構差異,就很容易了解背後的真實邏輯--不是西方的制度太僵化,而是東方的權力太集中。

歐洲的封建制講究互相制衡

衆所周知,封建時代的歐洲可謂遍地都是貴族領主。除權力很高的國王外,各級領主們一樣求賢若渴,急欲提拔民間精英為己所用。之是以會出現這種情況,主要是因為公權力比較分散,每個貴族領主都是一個獨立的小型權力核心。但對不熟悉情況的東方觀察家看來,這樣的階級流動方式會顯得十分古怪。

科舉制度的創世鼻祖 隋文帝

相比之下,東方的皇權從隋唐兩朝起,已經發展到登峰造極的高度。平民階級想要晉升,就必須參加由中樞欽定的科舉考試。而且與之前漢代察舉制、魏晉南北朝的九品中正制不同,前者是士人直接與中央搭建從屬關系,後兩者則在一定程度上給予了地方勢力以選官權。換言之,推行科舉制的根本目的不在于疏通階級流動,而在于消滅其他權力核心,保證中央皇權的一家獨大。

流行于魏晉南北朝時期的 九品中正制

可能有人要問:以科舉制代替九品中正制,難道不是疏通了底層的晉升管道嗎?答案顯然是否定的!許多針對九品中正制的批判,恰恰源于對該制度的誤解,否則也不可能在魏晉南朝時代存續數百年之久。任何國家不仰賴有能力的精英治理,也絕無機會形成南北對峙局面。何況像陶侃這類出身底層的風雲人物,在當時的政治舞台上并不罕見。至少在當時,高官厚祿與大權在握完全是兩個不同概念。更為可悲的是,南朝的宋齊梁陳的四代交替均是庶族篡位,反倒沒有高階的士族得手。因為士族階級已在東晉末期被架空,演化為一個隻任虛銜卻不掌實權群體。

宋齊梁陳的四代篡位者 全都來自庶族

當然,科舉制度對權力生态的改變并非一蹴而就。在初期的隋唐時代,科舉不僅錄官稀少,地方上還有自治權較大的藩鎮。直到篡位者當權的兩宋,才廣納舉子、革新官制,讓科舉制迎來了隻屬于自己的黃金時代。南宋理學家朱熹曾有言:本朝鑒五代藩鎮之弊,遂盡奪藩鎮之權。兵也收了,财也收了,賞罰行政一切收了,州郡遂日就困弱。換言之,沒有大量靠科舉篩選出來的流官存在,兩宋時期針對地方政府的稍奪便難以成功。宋朝的政治制度運作,也由此呈現出“上下相維,輕重相制,如身之使臂,臂之使指”的悲情特色。

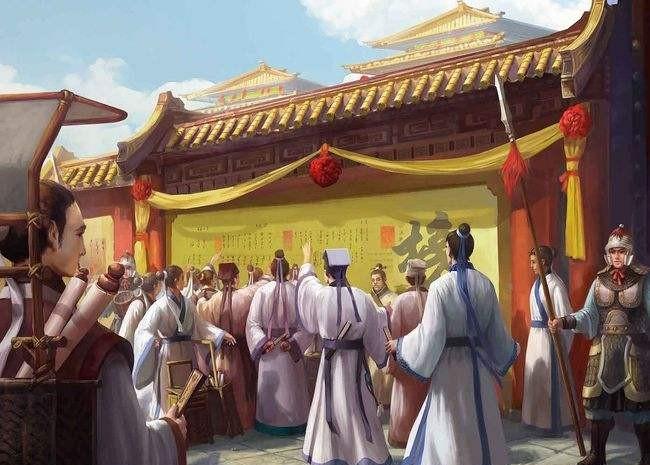

宋朝時期的科舉考試現場

随後,在科舉制度的推動下,“學成文武藝,貨與帝王家”成為讀書習武者的最大夢想。因為和過去的士族門閥不同,舉子的地位權力完全來自于科舉這套中央體制,離開了這個系統就什麼都不是。是以,他們不會否定這套系統。相反,還要拼命維持這套系統的生命。對于帝王而言,科舉制度最大的重要性也不在于刺激社會活力,通過這套系統實作對士人階級的直接掌控。随着士人階級對皇權依賴性的強化,君王的權威便得以進一步加大。可以說,直到有宋一代,今天人們日常概念中的“士大夫官僚階級”才正式成型。

明朝對科舉制度的把控力度又高于宋朝

到了明清時期,中國的皇權專制再攀高峰。朱元璋在決定舉行科舉考試之際,就把開科取士的目的說得清清楚楚: 吾強之,而天下不得不争。吾柔之,吾不使與彼争, 然财争我者亦寡矣。吾有法以柔天下 ,則無如複舉制科!

清朝時期的科舉 又比明朝的管控力度更強

是以,明清兩朝科舉的最突出的特點,就是中央皇權對于地方的控制愈加嚴密。例如,宋朝雖然集權度大大加強,但管理鄉試的權力尚且屬于地方政府。但從明朝開始,則把鄉試的管理權也收歸中央,正副主考皆由皇帝直接指派。後來的滿清統治者也照單全收,還經常由皇帝親自出題,營造出所謂“天子門生”的從屬關系。

科舉制度發展到清朝 催生出所謂的天子門生現象

由此可見:科舉與其說是加強階級流動的制度,倒不如說是皇帝讓渡一部分權力用以強化自身權威的手段。皇帝和科舉産生的官員之間,就像磁石和鐵釘的關系。釘子本身并沒有磁性,隻是磁石賦予其磁性而已。

官本位思想 就是科舉制度的直接産物

這套系統的運作時間一長,自然會衍生出官本位思想。哪怕是最窮困潦倒的士子,也會因為一個“爛大街”的秀才封号而顯得高人一等。著名的諷刺小說《儒林外史》,中就有這樣一段細緻描述:

胡屠戶又吩咐女婿道:你如今既中了相公,凡事要立起個體統來。比如我這行業裡,都是些正經有臉面的人,又是你的長親,你怎敢在我們面前裝大?若是家門口這些種田的、扒糞的,不過是平頭百姓,你若同他拱手作揖,平起平坐,這就是壞了學校規矩,連我臉上都無光了。

可見在這位胡屠戶眼中,秀才雖然不是“很值錢”的東西。但也算是體制内的“有頭有臉”人物,平頭百姓已經不能與他們“平起平坐”。哪怕範進依舊貧困,甚至讓親生母親果腹都做不到。

範進中舉 就是對科舉制的微妙諷刺

倘若能再進一步擠入“舉人”行列,那麼秀才們的人生境遇便會立刻翻天覆地。小說裡的張鄉紳曾對範進不屑一顧。後者在參加鄉試前挨餓三天,也沒見他送去絲毫救命錢糧。一旦中舉的消息傳來,又竭力跑去主動 拉攏。這樣的前後反差無疑極富諷刺意味。

科舉制的發展 催生出一個依賴金榜題名的固化階層

更加發人深省的是,範進把畢生歲月都耗費在科舉考試上,卻從未考慮過另尋其他上升路徑。這也從側面反映出科舉制度恐怕不僅沒有加強階級流動性,反而是在限制階級晉升。今天的社會精英要實作自我價值,可選之路包含但不限于從商、從政、修學等諸多方式,古人反而隻有參加科舉為皇帝服務這一條出路。可見,科舉實在不應該後人為之自豪的制度發明。